【2024年版】CI療法とは?修正CI療法との違いとシェーピング? 評価・適応条件・エビデンス解説!

違いを整理するポイントはありますか?

より良い方法を整理して患者様に応用できるようにしたいですね。

以下にポイントを解説します!

CI療法(制約誘導運動療法)とは

CI療法(Constraint-Induced Movement Therapy: CIMT)は、主に脳卒中や脳性麻痺などによる片麻痺の回復を目指すリハビリテーションの一手法です。この療法は、麻痺側の手足の機能を改善し、日常生活での使用を促進することを目的としています。

適応条件

CI療法は、以下のような患者に適応されることが多いです:

- 脳卒中後の片麻痺:脳卒中により片側の手足に麻痺が生じた患者。

- 外傷性脳損傷:外傷により片側の手足に麻痺や機能低下が生じた患者。

- 多発性硬化症:この病気により片側の手足の機能が低下した患者。

- 脳性麻痺:特に片側に麻痺がある子供や成人。

方法

CI療法の基本的なアプローチは以下の通りです:

- 非麻痺側の制限:患者の非麻痺側(健常側)の手をミトンやスリングで制限し、麻痺側の使用を強制します。

- 集中的な訓練:麻痺側の手を用いて、日常生活動作や特定の運動タスクを集中的に訓練します。この訓練は通常、1日数時間、2週間から3週間にわたって行われます。

- 行動的制約:日常生活の中で麻痺側を使用するように指導し、患者の動機付けを高めるための行動療法を取り入れます。

エビデンス

CI療法の効果については多くの研究が行われており、以下のようなエビデンスが報告されています:

- 脳の可塑性:CI療法は、脳の損傷した部分の周囲の神経回路を再編成し、機能回復を促進することが示されています 。

- 機能的改善:CI療法を受けた患者は、麻痺側の手の使用頻度と機能が有意に改善することが報告されています 。

- 長期的効果:治療後もその効果が持続することが確認されており、日常生活の質が向上することが示されています 。

機能レベルでの適応条件

-

運動機能の残存

- 最低限の運動機能:患者は麻痺側の手や腕に少なくとも少量の自主的な動きが残っている必要があります。具体的には、手首の伸展が少なくとも20度、指の伸展が少なくとも10度可能であることが条件とされることが多いです。

- 基本的な手の動き:患者は、麻痺側の手で物を握ったり持ち上げたりすることができる程度の運動機能を持っている必要があります。

-

認知機能

- 指示理解能力:患者は治療の指示を理解し、適切に従うことができる認知機能を持っている必要があります。これは、認知機能が著しく低下している患者には適用が難しい場合があります。

- 集中力と持続力:患者は一定時間、集中して訓練に取り組むことができる必要があります。通常、1日3時間以上の訓練が必要とされるため、これに耐えられる精神的および身体的な持久力が求められます。

-

行動および動機付け

- 積極的な参加意欲:患者自身が訓練に積極的に取り組む意欲があることが重要です。患者の動機付けが高いほど、訓練の効果が高まります。

- 家庭での練習:患者および家族が、家庭での訓練や日常生活において麻痺側の手を使用することに協力的であることも重要です。

例外的条件

-

疼痛の管理

- 痛みのコントロール:麻痺側の手や腕に激しい痛みがないことが望ましいです。痛みがある場合、訓練が困難になるため、適切な疼痛管理が必要です。

-

痙縮や拘縮の程度

- 軽度から中等度の痙縮:患者が麻痺側に軽度から中等度の痙縮(筋緊張の亢進)を有する場合はCI療法が適用されることが多いですが、重度の痙縮や拘縮がある場合は適用が難しいことがあります。

エビデンスに基づく適応基準

これらの機能レベルでの適応条件は、以下のような研究結果に基づいています:

- Taubら(1999)の研究では、脳卒中後の片麻痺患者に対して、最低限の自主的運動機能を持つ患者がCI療法により有意な改善を示したと報告されています。

- Wolfら(2006)の研究では、認知機能が正常な患者でのCI療法の効果を確認しています。

- Sterrら(2002)の研究では、長期間のCI療法が認知機能や動機付けに依存する効果を示しています。

これらの条件を満たす患者は、CI療法により麻痺側の手や腕の機能回復を期待することができます。具体的なケースや条件については、専門のリハビリテーション医師やセラピストに相談することが推奨されます。

参考文献

- Taub, E., Uswatte, G., & Pidikiti, R. (1999). Constraint-Induced Movement Therapy: a new family of techniques with broad application to physical rehabilitation–a clinical review. Journal of Rehabilitation Research and Development, 36(3), 237-251.

- Wolf, S. L., Winstein, C. J., Miller, J. P., Taub, E., Uswatte, G., Morris, D., … & Nichols-Larsen, D. (2006). Effect of constraint-induced movement therapy on upper extremity function 3 to 9 months after stroke: the EXCITE randomized clinical trial. JAMA, 296(17), 2095-2104.

- Sterr, A., Elbert, T., Berthold, I., Kolbel, S., Rockstroh, B., & Taub, E. (2002). Longer versus shorter daily constraint-induced movement therapy of chronic hemiparesis: an exploratory study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83(10), 1374-1377.

実施動画場面

田中先生と石川さんのリハビリテーションストーリー

セッション1: 初回面談

田中先生: 「石川さん、こんにちは。今日は新しいリハビリの方法、CI療法についてお話しし、始めてみようと思います。」

石川さん: 「こんにちは、先生。CI療法というのはどのような方法ですか?」

田中先生: 「CI療法は、主に麻痺している手を集中的に使うことで、機能を回復させるリハビリ方法です。具体的には、健常側の手をミトンで制限し、麻痺側の手を使った訓練を行います。」

石川さん: 「なるほど。それは少し難しそうですが、どのような訓練をするのですか?」

田中先生: 「まずは簡単な動作から始めます。例えば、左手でボールを持ち上げたり、ペンを持って紙に書く練習をします。訓練は1日3時間、2週間続けます。」

セッション2: 訓練の開始

田中先生: 「今日は最初の訓練です。右手をこのミトンで制限します。最初に左手でボールを持ち上げてみましょう。」

石川さん: 「はい、やってみます。あ、少し難しいですね…。」

田中先生: 「大丈夫です。最初は誰でも難しいと感じます。徐々に慣れていきますよ。次にペンを持ってみましょう。」

石川さん: 「これも難しいですが、少しずつ動かせるような気がします。」

田中先生: 「そうですね、その調子です。毎日の訓練が大切です。」

セッション3: 進捗確認

田中先生: 「石川さん、最近の訓練の様子はどうですか?」

石川さん: 「最初は本当に大変でしたが、少しずつ左手が動くようになってきました。家でも左手を使うことが増えました。」

田中先生: 「それは素晴らしい進歩です。脳の神経回路が再編成されてきている証拠です。これからも続けていきましょう。」

石川さん: 「ありがとうございます。これからも頑張ります。」

セッション4: 訓練の最終日

田中先生: 「今日で2週間の訓練が終了します。石川さん、本当にお疲れ様でした。左手の機能が大幅に改善しましたね。」

石川さん: 「ありがとうございます。最初はどうなるかと思いましたが、続けてきて本当に良かったです。」

田中先生: 「これからも日常生活で左手を積極的に使ってください。もし何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。」

石川さん: 「はい、わかりました。本当にありがとうございました。」

メリットデメリットは?

| 利点 | 欠点 |

|---|---|

| 1. 運動機能の改善 | 1. 集中的で時間がかかる |

| CI療法は、運動障害のある患者(例:脳卒中患者)が運動 | CI療法は、通常2〜4週間で1日2〜6時間の |

| 機能を向上させるために、繰り返し、タスク指向の練習 | 大幅な時間を要求するため、一部の患者やその家族に |

| を行います。これにより、より独立した生活や生活の質 | とって難しいことがあります。 |

| が向上します。 | |

| 2. 持続的な効果 | 2. 対象患者の制限 |

| CI療法は、治療プログラム終了後も持続する運動機能の | CI療法は、影響を受けた肢にある程度の運動が残って |

| 改善をもたらすことが示されています。 | いる患者に最も効果的です。重度の障害や禁忌症(例: |

| 痛み、骨折)がある患者には適していません。 | |

| 3. エビデンスに基づく | 3. 費用とアクセス |

| CI療法は、さまざまな患者集団での有効性を示す大量の | CI療法は費用がかかることがあり、専門的な治療家や |

| 研究によって支持されています。 | 施設へのアクセスが限られている場合があります。特に |

| 地方や低リソースの地域では。 | |

| 4. 個別化されたアプローチ | 4. 潜在的な挫折 |

| CI療法は、患者の個々のニーズ、能力、目標に合わせて | CI療法の集中的な性格と、難題に取り組むことに焦点を |

| 調整されており、より個別化された治療計画が可能です。 | 当てたため、進行が遅い、または停滞している患者にと |

| っては挫折することがあります。 |

併用される評価バッテリーは?

CI療法と併用される評価バッテリー(評価ツール)は、患者の機能レベルや治療の効果を客観的に評価するために使用されます。以下に、CI療法と併用されることが多い評価バッテリーをいくつか紹介します。

1. Fugl-Meyer Assessment (FMA)→詳細解説はこちら

概要: 脳卒中後の運動機能を総合的に評価するための標準的なツールで、運動、感覚、バランス、関節の動き、痛みなどが評価項目に含まれます。

評価項目と点数配分:

- 上肢運動機能: 66点(肩、肘、前腕、手の各部分における運動項目を評価)

- 下肢運動機能: 34点(股関節、膝、足首の各部分における運動項目を評価)

- 感覚機能: 24点(軽い触覚と位置感覚)

- バランス: 14点(座位と立位でのバランス)

- 関節の可動域と痛み: 44点(各関節の可動域と痛みを評価)

評価理由: CI療法の前後での運動機能の変化を総合的に把握するために有用です。

2. Wolf Motor Function Test (WMFT)→詳しい解説はこちら

概要: 上肢の運動機能を評価するためのツールで、特にCI療法の効果を測定するのに有用です。

評価項目と課題数:

- タイムドタスク: 15課題(物を持ち上げる、移動させる、回すなど)

- 力タスク: 2課題(物を握る力、力を維持する能力)

評価理由: 具体的な運動タスクを時間とともに評価できるため、上肢の機能改善を詳細に把握できます。

3. Motor Activity Log (MAL)→詳しい解説はこちら

概要: 患者の日常生活における上肢の使用頻度と質を評価する自己報告型のツールです。

評価項目と点数配分:

- 使用頻度: 30項目(0-5の6段階で評価)

- 使用時の動作の質: 30項目(0-5の6段階で評価)

評価理由: 日常生活での上肢の使用状況を把握し、患者の主観的な改善を評価できます。

4. Action Research Arm Test (ARAT)→詳しくはこちら

概要: 上肢の運動機能を評価するための標準的なツールで、物を握る、持ち上げる、移動させるなどのタスクを評価します。

評価項目と課題数:

- グリップ: 4課題(物を握る力を評価)

- グロスモーターファンクション: 4課題(物を持ち上げる力を評価)

- ピンチ: 4課題(物をつまむ力を評価)

- グリップとリリース: 3課題(物を握ってから離す力を評価)

評価理由: 実際の日常生活での動作に近いタスクを評価し、上肢の機能改善を詳細に把握できます。

5. Box and Block Test→詳しい解説はこちら

概要: 手の巧緻性と運動速度を評価するシンプルなツールです。

評価項目:

- ブロック移動: 1課題(1分間にブロックを移動させる数を測定)

評価理由: 手の器用さとスピードを簡便に評価でき、CI療法の効果を迅速に把握できます。

6. Nine-Hole Peg Test (NHPT)→詳しい解説はこちら

概要: 上肢の巧緻性を評価するためのツールで、小さなペグを板に挿入するタスクを行います。

評価項目:

- ペグ挿入: 1課題(タスクの完了時間を測定)

評価理由: 手の細かい動作と調整力を評価するのに有用で、CI療法の前後での比較が容易です。

これらの評価バッテリーを組み合わせて使用することで、CI療法の効果を多角的に評価し、患者のリハビリテーション計画をより効果的に進めることが可能です。

修正CI療法とは?

修正CI療法(mCIMT)は、脳卒中後の麻痺側上肢の機能性と可動性を改善するために用いられる介入法です。本来のCI療法の制限に代わるものとして使用されます。

本来のCI療法では、非麻痺側上肢を安全にミトンなどで固定します。

CI療法は集中的に行うものであり、患者がミトンの装着に飽きてしまったり、プロトコールの遵守に影響を及ぼしたりと、実施が難しい場合もあります。

ある調査によると,患者は固定時間は少ないセッションで,ミトンなどの制限期間が短いプログラムを好むことが報告されています。

オリジナルのCI療法は,

①多大な時間を要す

②難易度の高い6時間のプログラムを実践することの難しさ

③他職種や他患者との干渉

が障壁として挙げています。

修正CI療法はCI療法の性質に代わるものとして開発されたものです。

修正CI療法とCI療法の目的は、脳卒中・CVA後遺症のある上肢において、学習性不使用と運動機能の低下に対処することです。

患者/クライアントは、非麻痺側上肢が固定されている間に麻痺側上肢を使って日常生活を送っていることを想定し、介入期間中に粗大運動課題、微細運動課題、ADLを行います。

CI療法vs修正CI療法

| CI療法 | 修正CI療法(mCIMT) |

|---|---|

| 1980年代にDr. Edward Taubによって開発された。 | CI療法の制限を解決し、治療を実施しやすくするために開発された修正版。 |

| 非障害肢をスリングやミットで制約し、障害肢の強制使用に焦点を当てる。 | CI療法と同様のアプローチだが、非障害肢の制約の強度と期間が短縮されている。 |

| 通常、2-3週間で、1日6時間の治療が必要であり、そのうち90%の時間が障害肢を使った課題練習に費やされる。 | 1日の治療時間が短く、通常は3-4時間で、2-4週間続くことが多い。具体的なプロトコルによって異なる。 |

| 治療の強度と時間的な負担から、一部の患者にとって耐え難い場合がある。 | より幅広い患者層にとって実現可能で耐えられる治療法であり、中等度から重度の障害やスケジュールの制約がある患者にも適用できる。 |

| シェイピングがCI療法の重要な構成要素であり、繰り返しの課題練習と徐々の改善に焦点を当てる。 | シェイピングも重要な側面であるが、患者のニーズや能力に合わせて課題や目標がより柔軟になることがある。 |

| 脳卒中、脳性麻痺、外傷性脳損傷の患者で障害肢の使用を改善する効果が示されている。 | mCIMTも障害肢の機能的使用を改善することが示されているが、従来のCI療法と比較して長期的な効果についてはさらなる研究が必要である。 |

CI療法の構成要素

現在のエビデンスでは、脳卒中リハビリテーションのための修正CI療法の様々な手法が検討されています。

これらのプロトコルは、実践方法や制約時間が異なりますが、オリジナルのCI療法に由来する治療介入の3つの基本的な構成要素を共有しています。

修正CI療法の各セッションで利用される3つの基本要素は以下の通りです。

①ミトンを用いた非麻痺側上肢の固定

②反復課題の練習

③行動変容の応用

シェーピングについて

シェーピングは最も重要な技術と考えられています。

シェーピングでは、患者が行うタスクの難易度を改善に合わせ、機能が向上した直後に正のフィードバックを行います。

シェーピングの課題は、特定の関節における運動障害、セラピストが考える改善の可能性が最も高いと思われる関節の動き、患者の好みなどに基づいて決定します。

シェーピングでは,患者に合わせて個別に設定された課題に対して,系統的,定量的に動作課題を進行させていきます。

これにより、介入が時間的に決められ患者やクライアントにとって意味のあるものとなります。

また、フィードバックが常にポジティブで励みになり、ネガティブな要素は少なくなります。

研究報告は?

修正CI療法を適用するタイミングは文献によって異なります。

初期の研究では、機能的で課題に特化した練習の構造化されたセッションが記載されており、非麻痺側を5時間固定し、30分の集中的治療を週5日、10週間行われました。

一方、2011年の修正CI療法のメタ分析とレビューでは、1日6時間未満の固定による修正アプローチ、1日30分から3時間の集中的な治療、2週間から10週間の介入期間が含まれていました。

修正CI療法のプロトコルでは、セラピストとの臨床的な治療時間が少なくなり、患者はより麻痺側上肢を機能的に、また日常生活動作中に使用する自宅での練習に費やされる時間が増加します。

カテゴリー

タイトル

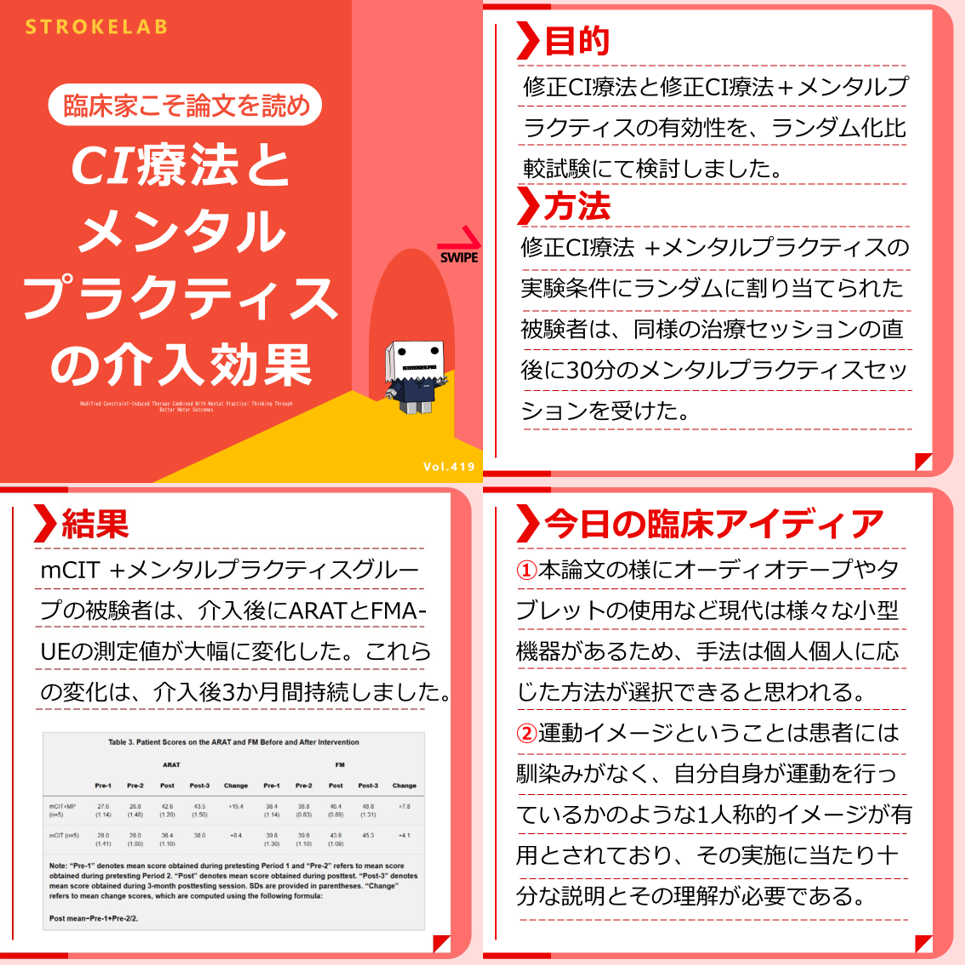

●修正CI療法と他の治療を組み合わせるとより効果的?修正CI療法&メンタルプラクティスの介入効果

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●メンタルプラクティスは準備さえすれば、自主練習として使用でき、臨床で有用と思われる。その手法を学ぶべく本論文に至る。

内 容

背景

●修正CI療法は、麻痺側上肢を用いた反復的な課題指向型トレーニングを奨励する療法です。 修正CI療法は脳卒中発症後のすべての段階で有効性を示しています。

●メンタルプラクティスは、課題のパフォーマンス中に活性されるものと同様の神経および筋の活性化を引き出します。

●他の治療と組み合わせた場合の有効性を考慮し、今回の研究では、修正CI療法と修正CI療法+メンタルプラクティスの有効性を、ランダム化比較試験にて検討しました。

方法

●10人の慢性脳卒中患者(男性7人、平均年齢61.4 +/- 3.02歳、年齢範囲48〜79歳、脳卒中からの平均経過時間28.5か月、範囲13〜42か月)が参加した。

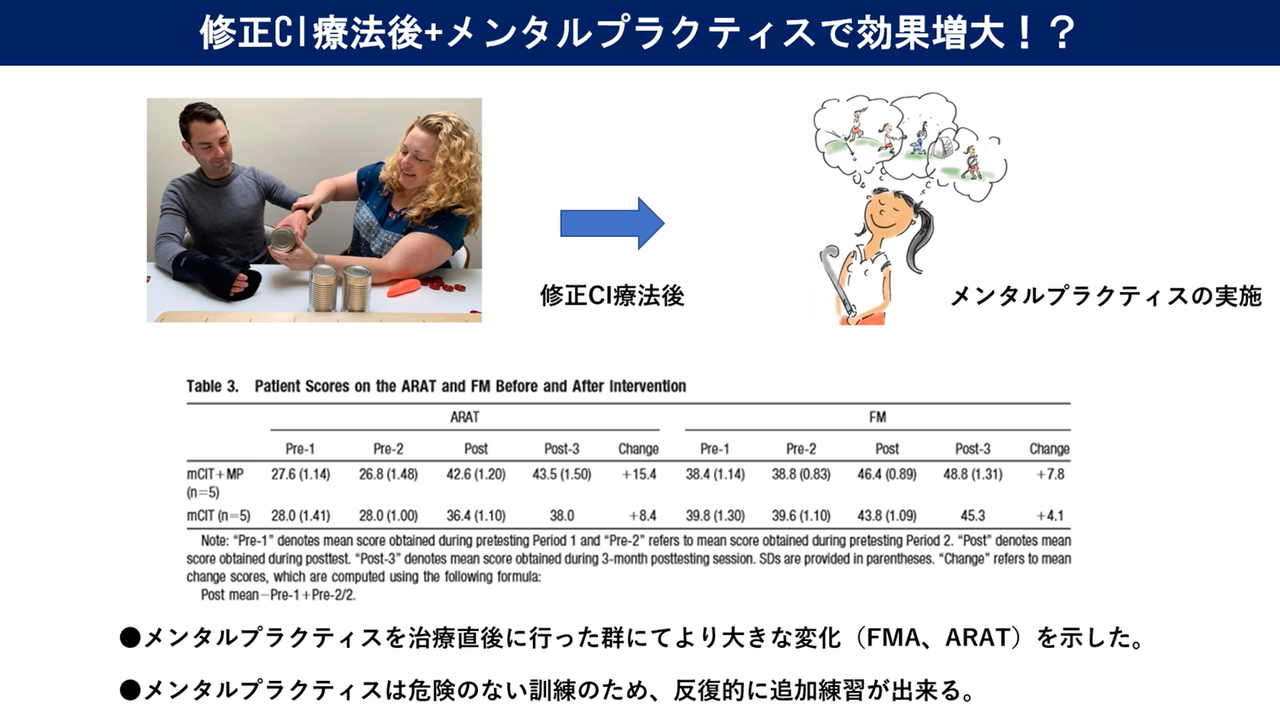

●患者は1.機能的活動において麻痺側上肢の使用を週3日、10週間強調する治療 2.非麻痺側上肢の固定が週5日、5時間未満、10週間実施した。修正CI療法 +メンタルプラクティスの実験条件にランダムに割り当てられた被験者は、同様の治療セッションの直後に30分のメンタルプラクティスセッションを受けた。これらのメンタルプラクティスセッションでは、修正CI療法の臨床セッション中に実践されている日常生活活動の毎日の認知リハーサルを実施した。

●メンタルプラクティス介入は熟練の心理学者によって録音されたオーディオテープで実施された。内容☞1.約5分のガイド付きリラクゼーション2.15~20分の各ADLの各コンポーネントを実行している所を想像するように指示 3.約5分間部屋に部屋に再度焦点を当てる。

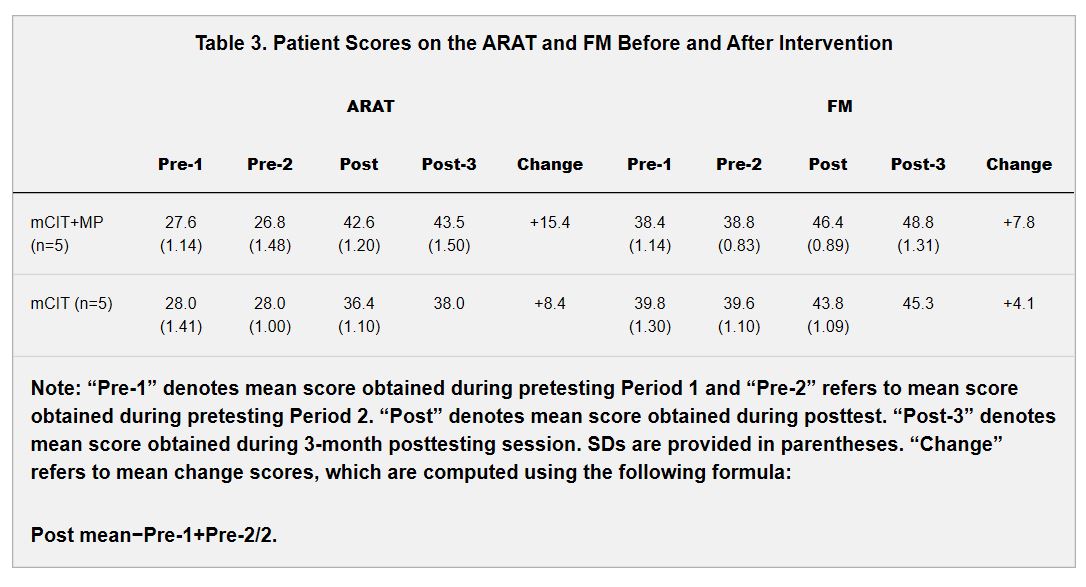

結果

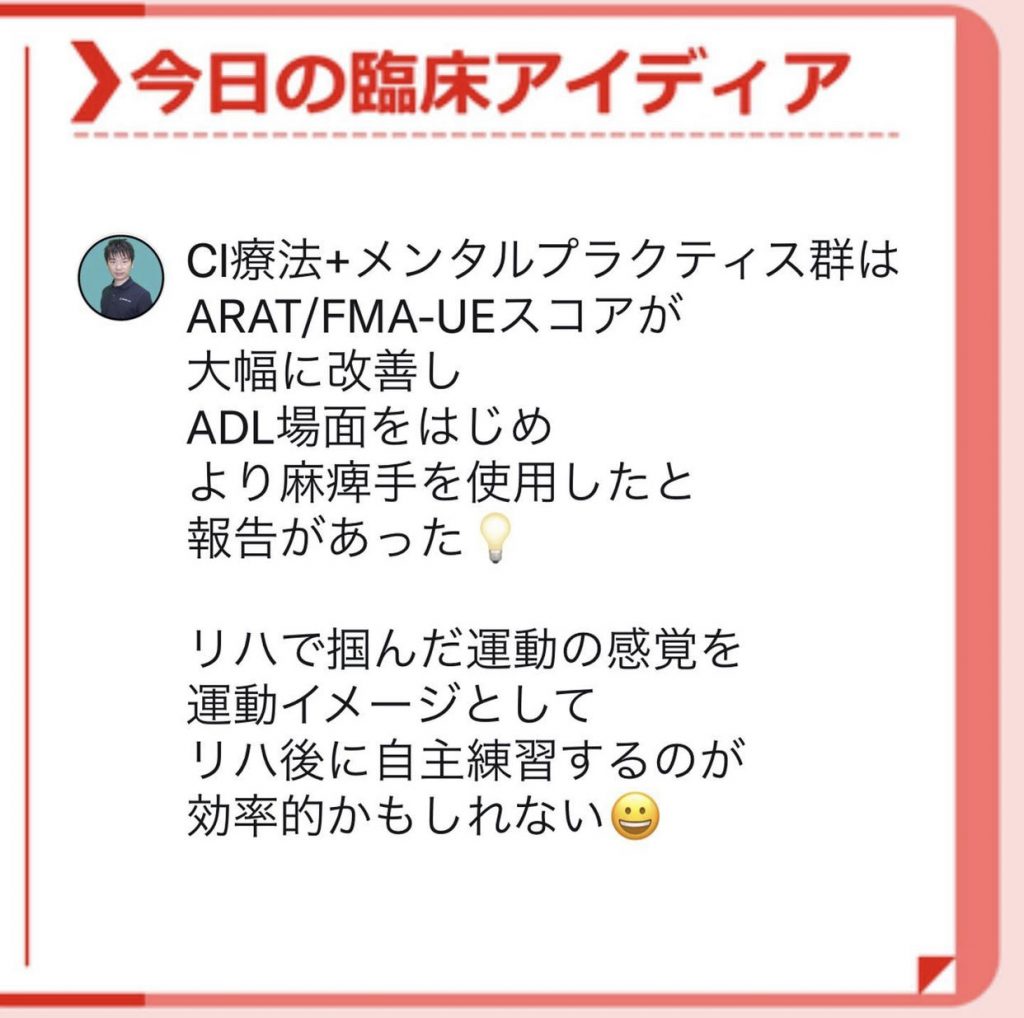

●両方のグループの被験者は、ARATとFMA-UEの両方で顕著なスコアの増加を示した。ただし、mCIT +メンタルプラクティスグループの被験者は、介入後に両方の測定値が大幅に変化した。すべての被験者は、身だしなみや食事などのADL場面をはじめ、より麻痺手を使用したと報告があった。

●ARATは修正CI療法+メンタルプラクティスの被験者は+15.4ポイントの変化、修正CI療法のみでは+8.4ポイントの変化であった。

●Fugl-Meyerは修正CI療法+メンタルプラクティス群で+7.8ポイントの変化、修正CI療法群で+4.1ポイントの変化であった。

これらの変化は、介入後3か月間持続しました。

●mCIT+メンタルプラクティスの被験者はmCITのみの被験者よりもARATとFMAの両方で有意に大きなスコアの変化を示しました。(10人のうち、ARATとFMAの両方でスコアが最も高い5人がメンタルプラクティス+mCIT患者でした。)

【完全版】ヒューゲルメイヤー評価/上肢編/FMA/fugl meyer assessment/脳卒中↓↓↓

● 結論としては修正CI療法は有望な運動介入手法です。その有効性は修正CI療法の臨床セッション直後に提供されるメンタルプラクティスを使用することでより向上するようです。

私見・明日への臨床アイデア

●メンタルプラクティス(Mental practice)は実際の運動はなく、課題を認知的にリハーサルするイメージトレーニングのこと。

メンタルプラクティスによる筋力増強効果についても報告されている。

本論文の様にオーディオテープやタブレットの使用など現代は様々な小型機器があるため、手法は個人個人に応じた方法が選択できると思われる。

しかし、運動イメージということは患者には馴染みがなく、自分自身が運動を行っているかのような1人称的イメージが有用とされており、その実施に当たり十分な説明とその理解が必要である。

参考論文

・Taub E et al:A placebo-controlled trial of constraint-induced movement therapy for upper extremity after stroke. Stroke.2006

・Shi YX: Modified constraint-induced movement therapy versus traditional rehabilitation in patients with upper-extremity dysfunction after stroke: A systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabi. 2011

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)