【令和6年最新版】神経可塑性:脳卒中後の回復過程、ヘブ則(活動依存のリハビリテーション)の解説まで

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

リハビリテーション場面から論文へ

患者役:石川さん

医師役:田中先生

脳卒中発症と初期診断

ある日、50歳の男性、石川さんが突然の右半身麻痺と発語困難を感じ、緊急救命室に運ばれました。田中先生は石川さんを診察し、脳卒中の可能性を疑いました。

診断手順

問診と身体検査:

- 田中先生は石川さんに対して、症状の発現時間、既往歴、および家族歴を聞き取りました。

- 身体検査では、右半身の筋力低下、感覚障害、および言語障害を確認しました。

画像診断:

- CTスキャン:迅速に脳のCTスキャンを実施し、出血性脳卒中(脳出血)の有無を確認しました。幸い、出血は認められませんでした。

- MRI:次に、脳のMRIを行い、脳梗塞の部位と範囲を特定しました。MRIは左中大脳動脈領域の広範な梗塞を示しました。

血液検査:

- 血液検査を行い、血糖値、電解質バランス、凝固因子などをチェックしました。血糖値は正常範囲内であり、その他の値も異常はありませんでした。

治療

急性期治療:

- 血栓溶解療法(tPA):発症から3時間以内であったため、田中先生は組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)の投与を決定し、血栓溶解を試みました。

- 抗凝固療法:tPA療法の後、抗凝固薬の投与を開始しました。

モニタリングとサポート:

- ICU管理:石川さんはICUに移され、24時間体制でモニタリングされました。

- リハビリテーション計画の策定:急性期を過ぎると、田中先生はリハビリテーション専門チームと協力して、個別のリハビリ計画を立てました。

リハビリテーションの開始

初期評価とリハビリ計画

石川さんの状態が安定すると、リハビリテーションが開始されました。田中先生とリハビリテーション専門医は以下の評価を行いました。

機能評価:

- 筋力と可動域:理学療法士が右半身の筋力と可動域を評価しました。

- 言語評価:言語療法士が石川さんの発語能力と言語理解を評価しました。

リハビリテーション計画:

- 理学療法:筋力増強、関節可動域の拡大、バランス訓練を重点にしたプログラムが策定されました。

- 言語療法:発語練習、言語理解の訓練が行われました。

- 作業療法:日常生活動作(ADL)の回復を目指した訓練が行われました。

活動依存のシナプス強化を重視したリハビリテーション

リハビリテーションは、ヘブ則に基づく活動依存のシナプス強化を目指して行われました。

反復訓練:

- 上肢と下肢の運動:反復的な運動訓練により、健全なニューロン回路を活性化し、損傷部位周辺の可塑性を促進しました。

- 歩行訓練:歩行補助器具を用いながら、徐々に自立した歩行を目指しました。

感覚フィードバック:

- 感覚入力の強化:手足の触覚や温度感覚を刺激することで、シナプス結合を強化し、感覚機能の回復を図りました。

言語訓練:

- 発音練習と会話:発音の反復練習を通じて、言語関連のニューロン回路を強化しました。

- コミュニケーション訓練:日常会話を通じて、実践的なコミュニケーション能力を回復しました。

回復とフォローアップ

中間評価

田中先生とリハビリテーションチームは、石川さんの進捗を定期的に評価しました。1か月後の評価では、以下の改善が見られました。

筋力と可動域:

- 右半身の筋力が改善し、歩行が安定してきました。

- 関節可動域も拡大し、日常生活動作が容易になりました。

言語機能:

- 発語がスムーズになり、簡単な会話ができるようになりました。

- 言語理解も改善し、指示に従うことができるようになりました。

長期フォローアップ

3か月後、田中先生は石川さんの総合的な評価を行いました。リハビリテーションの継続により、石川さんは以下の状態に達しました。

自立した生活:

- 歩行補助なしでの歩行が可能となり、日常生活動作がほぼ自立しました。

- 簡単な家事や買い物も自分で行えるようになりました。

社会復帰:

- 部分的な職場復帰が可能となり、再び社会活動に参加できるようになりました。

継続的なリハビリ:

- さらなる改善を目指し、定期的なリハビリテーションを継続する計画が立てられました。

石川さんの回復は、ヘブ則に基づく活動依存のシナプス強化と適切なリハビリテーションプログラムの成果でした。田中先生は、石川さんの努力と専門チームの協力により、脳の可塑性を最大限に活用し、機能回復を実現することができました。このアプローチは、脳卒中患者のリハビリテーションにおける重要なモデルとなります。

論文紹介

カテゴリー

脳科学系

タイトル:脳卒中回復期の可塑性:シナプスから行動まで

Plasticity during stroke recovery: from synapse to behaviour.?PubMedへ

Timothy H. Murphy & Dale Corbett Nature Reviews Neuroscience 10, 861-872 (December 2009)

内容(一部抜粋)

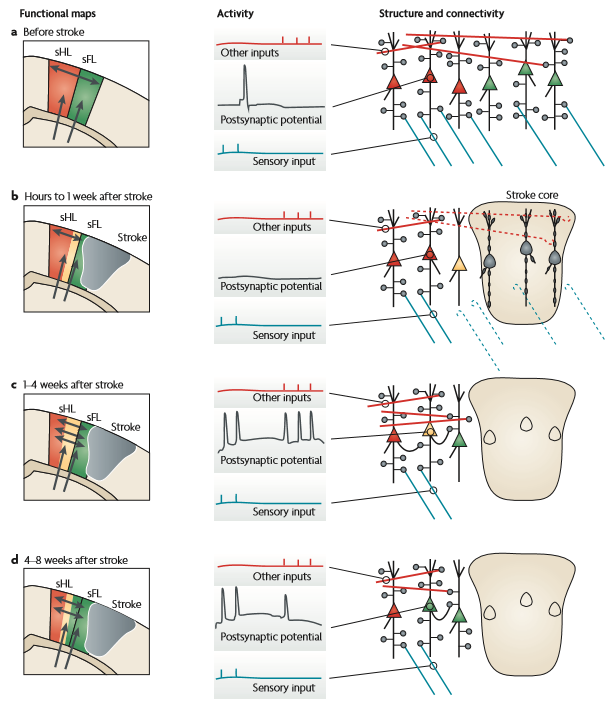

1.脳卒中後の回復過程

下の図は、脳卒中後の回復過程において、脳がどのように適応し、機能を再構築するかを示しています。損傷を受けた部位周辺のニューロンが新たな接続を形成し、機能を回復させる過程を示しています。

a) 脳卒中前(正常)

脳の機能的地図が正常に機能しています。感覚入力と他の入力が正常にシナプス後電位を引き起こしています。感覚入力(青線)と他の入力(赤線)が正常にニューロンに接続しています。

b) 脳卒中後数時間から1週間以内

脳卒中後最初の数時間から数日の間に、梗塞のコアの中のニューロンは失われ、この領域の境界付近のものは生存するが樹状突起棘を失います。正常な活動パターンは中断され、生き残ったニューロンの活動は減少します(シナプス後電位が低下し、感覚入力が減少しています。)。

c) 脳卒中後1〜4週間

損傷部位周辺で機能が一部回復し始めています。sHLとsFLの活動が再び見られます。感覚入力が増加し、他の入力とのシナプス活動が見られます。新たなシナプス接続が形成され、再接続が進んでいます。黄色のニューロンは再接続を示しています。

脳卒中後1〜4週間にわたって、成長促進プロセスが高められます。新しい水平軸索投射の形成および梗塞周囲の樹状突起棘の増殖およびシナプス形成が増加します。ニューロンはますます興奮するが、固有の感覚特異性は欠いています。

d) 脳卒中後4〜8週間

sHLとsFLの機能がさらに回復し、損傷部位周辺で新たな機能的地図が形成されています。感覚入力と他の入力が安定し、シナプス後電位が正常に戻っています。新たなシナプス接続が安定し、ニューロン間の通信が再び正常に行われています。新しい接続が確立され、脳全体の可塑性が増しています。

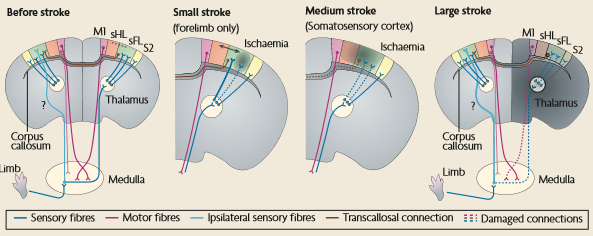

2.感覚運動機能の回復に関わる脳部位のチェックリスト

ここでは、脳卒中後の感覚運動機能の回復のためのチェックリストを提供します。げっ歯類の前肢の感覚野における脳卒中を例としています。健常者とSmall、MediumおよびLargeの脳卒中の重症度を分けたケースが図に示されています。一次運動野(M1)および後肢(sHL)、前肢(sFL)および二次体性感覚野(S2)が示されています。

このチェックリストは、同様の感覚運動機能を有する近傍の組織が、拡散されるシナプスの結合の強化またはシナプス学習規則の下での新しい構造的結合の形成を通じて回復プロセスに寄与するという概念に基づいています。これらのステップに従う神経機構は不明です。

ステップ1:損傷半球の一次S1または二次体性感覚野S2への視床接続が残存しているか?

そうでなければ、ステップ2に進みます。

「large」で観察されるように、交差していない同側の感覚経路(例えば、ステップ5参照)を介して、反対側感覚野への経路を見出すことが必要な場合があります。

ステップ2:損傷部位と同側の皮質から運動の信号を送る方法はありますか?

具体的には、運動野および皮質の遠心性線維は損なわれていませんか?

これらの領域の生存は、継続的な回復を予測します。これらの繊維が無傷のままであれば、ステップ3に進みます。

そうでなければ、「large」で見られるように、同側(または反対側)運動経路を使用する必要が生じます。

ステップ3:一次感覚野の領域は損傷から免れられていますか?

small strokeが前肢の感覚野に影響を及ぼした場合に、後肢感覚野がほとんど完全なまま残ったら?そうした場合、これらの領域は再マッピングされ、損傷領域の機能を引き継ぐべきである。

そうでない場合は、ステップ4に進みます。

ステップ4:再マッピングは、S2のような同じ半球の関連した非主感覚の領域で行うことができるか?(medium strokeの例のように)

そうでない場合は、ステップ5に進みます。運動野または運動前野が再マッピングの場所である可能性もあります。

ステップ5:large stroke等では、存在する同側の感覚回路または運動回路の相対的な寄与を高めます。

明日への臨床アイデア

本論文は、ヘブ則のように活動依存でシナプスベースの学習規則が回路を強化し、成長させるという概念を基にしています。

ヘブ則(Hebb’s Rule)

1949年にカナダの心理学者ドナルド・ヘブ(Donald Hebb)によって提唱された学習理論で、ニューロンのシナプス強度が活動パターンに応じて変化する仕組みを説明しています。ヘブ則は神経科学と神経ネットワーク理論の基礎となる概念であり、特にシナプス可塑性(synaptic plasticity)に関する研究において重要です。

ヘブ則の基本概念

ヘブ則は「一緒に発火するニューロンは、共に結びつく(Cells that fire together, wire together)」という原則に基づいています。具体的には、あるニューロンAがニューロンBにシナプスを介して信号を送るとき、もし両方のニューロンが同時に活性化される(発火する)場合、そのシナプス結合は強化される、というものです。

メカニズム

- シナプス前ニューロンが活性化し、ニューロントランスミッターを放出します。

- シナプス後ニューロンがこのトランスミッターを受け取り、同時に発火します。

- 両方のニューロンが同時に発火すると、その間のシナプス結合が強化されます。

ヘブ則の臨床的意義

ヘブ則は、学習や記憶の基盤となる神経回路の形成と強化において重要な役割を果たします。以下に、臨床的に重要なポイントを挙げます。

1. 学習と記憶の形成

ヘブ則は、経験に基づく学習と記憶の形成メカニズムを説明します。例えば、反復的な経験によって特定のニューロン回路が強化されることで、情報が長期的に保存されると考えられます。

2. 神経リハビリテーション

脳卒中や外傷性脳損傷後のリハビリテーションにおいて、ヘブ則は重要な概念です。損傷後の脳の再組織化と機能回復は、ヘブ則に基づくシナプス可塑性によって促進されます。具体的には、リハビリテーションの反復練習により、健常なニューロン回路が強化され、失われた機能が部分的に回復する可能性があります。

では、回復を促すために、どのような回路を強化していくか?この部分が論文の2のチェックリストが参考になります。しっかり、脳画像をチェックし、最も回復の期待できる介入法を計画する必要があります。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)