自費リハビリ事業

Therapy Section

特殊な道具と技法を駆使し

利用者様を次のステージへ導く

以下6つからご希望のコースをクリックください。

STROKE LABで期待できること

- 病院で十分に扱えないことも多い、手足の繊細な動きへのアプローチ支援

- 担当スタッフの経験や知識を活かした個別性のある支援

- 生活自立に加え、生活の質をより高めるための機能向上支援

- 異常筋緊張・疼痛・浮腫への配慮と工夫

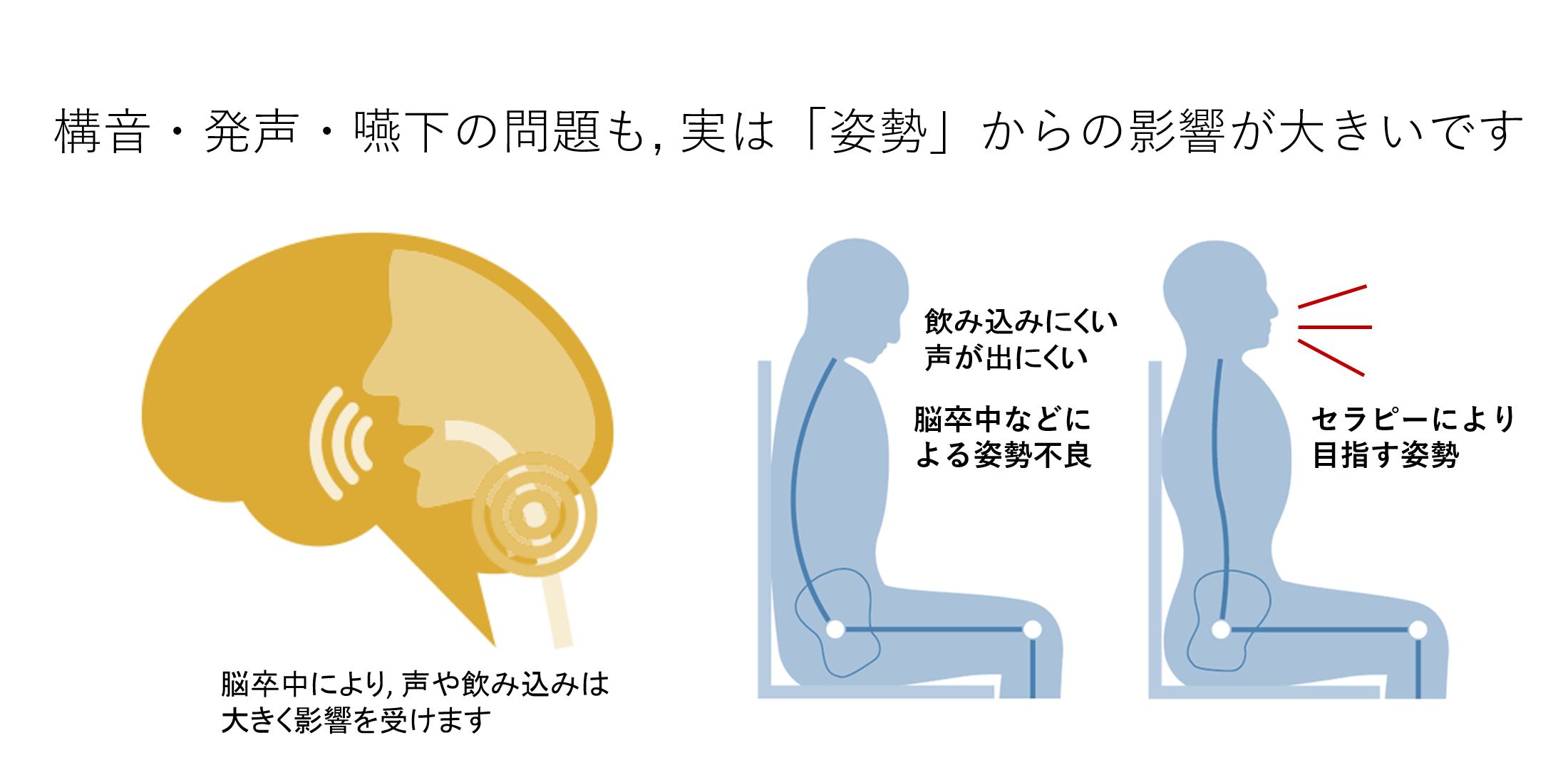

- 構音・嚥下機能を、局所だけでなく姿勢全体からとらえ直す取り組み

- 体幹機能やバランスに取り組み、日常生活での転倒リスクに配慮

- 利用者様と介護者・ご家族に向けたわかりやすい教育・説明

- ボトックスや再生医療など、他の施設での治療後を支えるプログラム

上肢~足先まで機能をリハビリ支援

当施設では、生活の自立を支援するだけでなく、手足や体幹のより細やかな働きを活かすための取り組みも行っています。生活の自立は麻痺側を十分に使わなくても可能な場合がありますが、使わないことで機能が低下していくことも少なくありません。そのため、麻痺側の上肢・下肢・体幹に対して、専門スタッフが経験を活かした支援を行っています。入院中に十分な機会を得られず、復職や日常生活に必要な動作がまだ整っていないと感じる方もいらっしゃいます。当施設では、繰り返しの取り組みを通じて、神経や筋の働きに働きかけ、日常生活での動作の幅を広げるサポートを行っています。

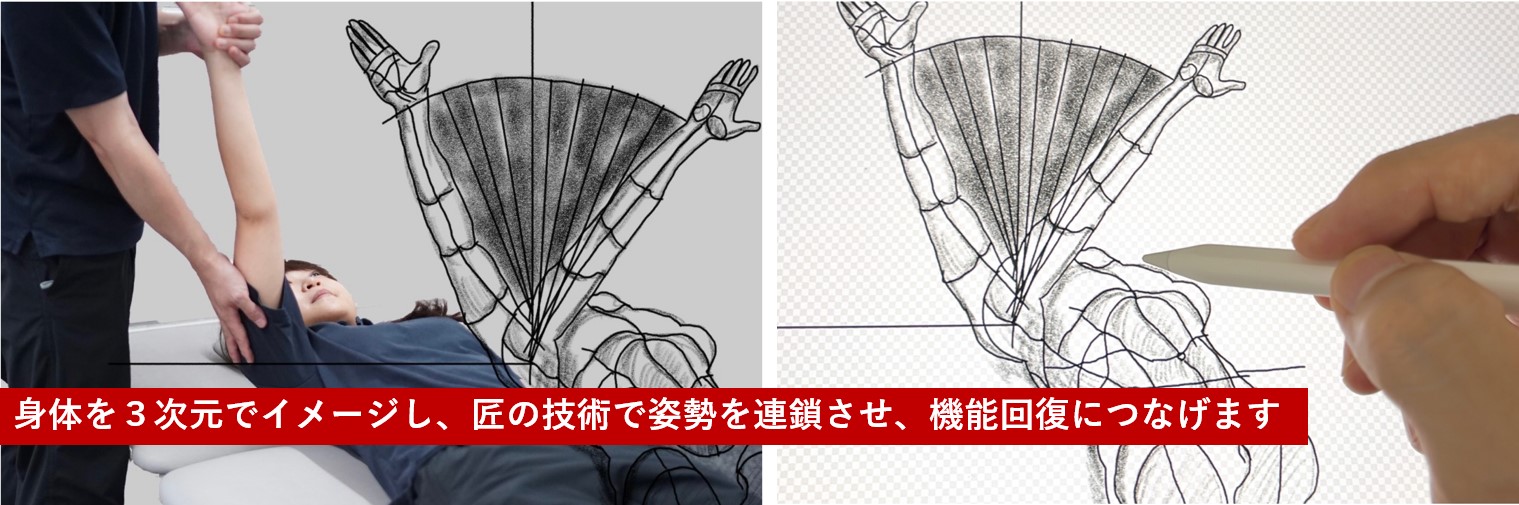

多様な道具と熟練した技術を駆使

当施設では、独自の道具や体幹へのアプローチを活用し、姿勢のつながりを意識した取り組みを行っています。姿勢筋が連動するためには、繊細なタッチや道具を用いた工夫が大切と考えています。背座位・座位・立位・歩行、さらには日常生活のさまざまな場面で動作を観察し、一人ひとりに合わせた支援を行っています。

また、上肢・下肢・体幹の3つの構造に注目し、独自のアプローチを展開しています。これは利用者さまの日常生活をより行いやすくするための方法であり、常に新しい知見を取り入れて改良を重ねています。

効果動画

-

60分で親指が伸び、肩や肘も軽くなりました。特殊な道具と手法で潜在能力を引き出します。

-

介入60分でも上肢が挙がります。

慢性期であっても上肢機能は変化することがおわかりになるかと思います。 -

内反歩行が介入により変化し、長期的に走れるようになり、ハイヒールも履けるようになりました。

セラピーについて

-

STROKE LABの技術は、姿勢連鎖に基づく運動機能の改善を目指しています。一般的なマッサージ、筋トレ、歩行練習とは異なり、適切な感覚刺激、細かな姿勢調整、筋膜への介入を行います。私たちが注目するのは、脳と神経系への働きかけです。そのため、特殊な道具を活用し、磨き上げられた徒手療法を駆使して、神経系の機能を促進します。

-

STROKE LABの技術は、通常の学校教育や病院教育では獲得できない、イギリスでの豊富な経験に基づく特殊な技術です。そのため、提供するまでには多大な勉強や練習、そして臨床経験が必要となります。スタッフ教育にも力を入れ、スタッフ同士の勉強会や顧問の直接臨床指導も含め、週に数時間を投資しています。

-

当施設でのリハビリテーションにおいて、各担当者の評価やセラピーが一貫して行われるよう、初回や定期的に代表金子・副代表丸山がチェックに入ります。これにより、患者様が不安を感じることなく、より効果的なリハビリを受けることができます。また、当施設では基本的に担当者が1人制で、ご希望があれば担当者の変更にも対応可能です。ご遠慮なくお申し出ください。

料金について

| 基本料金(税込) | |

|---|---|

| 60分 | ¥19,800 |

| 延長30分 | +¥9,900 |

| 訪問 | + ¥5,500(往復30分以内~)

→訪問リハビリの詳細はこちら

|

| STROKE LAB | 一般的な自費リハ施設 | |

|---|---|---|

| 手足の繊細な動きへのサポート | 特化したリハビリを提供 | 一般的なリハビリテーションを提供 |

| 専門的なスタッフ | 経験豊富な療法士が担当 | スタッフの経験や専門性は不明 |

| 機能支援のこだわり | 生活自立だけでなく、機能支援にも注力 | 主に生活自立の支援に注力 |

| 全体的なアプローチ | 上肢から足先までの機能への支援 | 特定の部位に重点を置く可能性 |

| 特殊な道具と技術の使用 | 独自の道具や体幹への介入を駆使 | 一般的なリハビリテーションツールを使用し体幹というより課題の反復練習を行う施設が多い |

| 教育の強調 | 脳卒中患者とその介護者、家族の教育にも自社のYoutube動画などを用いて力を入れる | 患者向けの教育の強調度は不明 |

| 脳疾患に特化したカリキュラム |

脳疾患に特化した教育プログラムを提供 | 一般的なリハビリテーションカリキュラムを提供 |

| 信頼性 | 医学書籍出版、講師依頼、大学病院からの紹介、SNSのフォロワー多数など | 左記の信頼性について不十分な施設もある |

脳卒中・神経系 リハビリテーションの現状

様々な方法やアプローチがある中で、その適合性は人によって異なるのが実際です。しかし、アプローチが当事者の課題と合致した時に、大きな変化につながる可能性があります。

そのためには、課題を的確に見極め、適切なゴールまでのプランを組み立てるスタッフの能力が欠かせません。さらに、課題は時間とともに変化するため、その都度、難易度や方法を調整していくことが必要です。

STROKE LABでは、こうした臨機応変な判断力を育成するためにスタッフ教育を徹底しており、常に利用者さま一人ひとりに合ったアプローチを目指しています。初回のご相談時には、代表の金子・副代表の丸山が基本的に関わり、方向性がぶれないよう確認を行っています。

私たちは、ご利用者さまの目標に対して一歩先を見据えたプランニングを行い、個々に適したプログラムを通じて、より快適な生活をサポートします。

STROKE LAB Therapy(姿勢連鎖セラピー)の特徴

ストロークラボでは、独自の【姿勢連鎖アプローチ】を用いて、身体の「姿勢」と「神経系」に注目した取り組みを行っています。手足をスムーズに動かすためには、まず姿勢の安定が重要です。姿勢が不安定なまま動作を繰り返すと、疲労や不快感が増し、身体がこわばることにつながる場合があります。

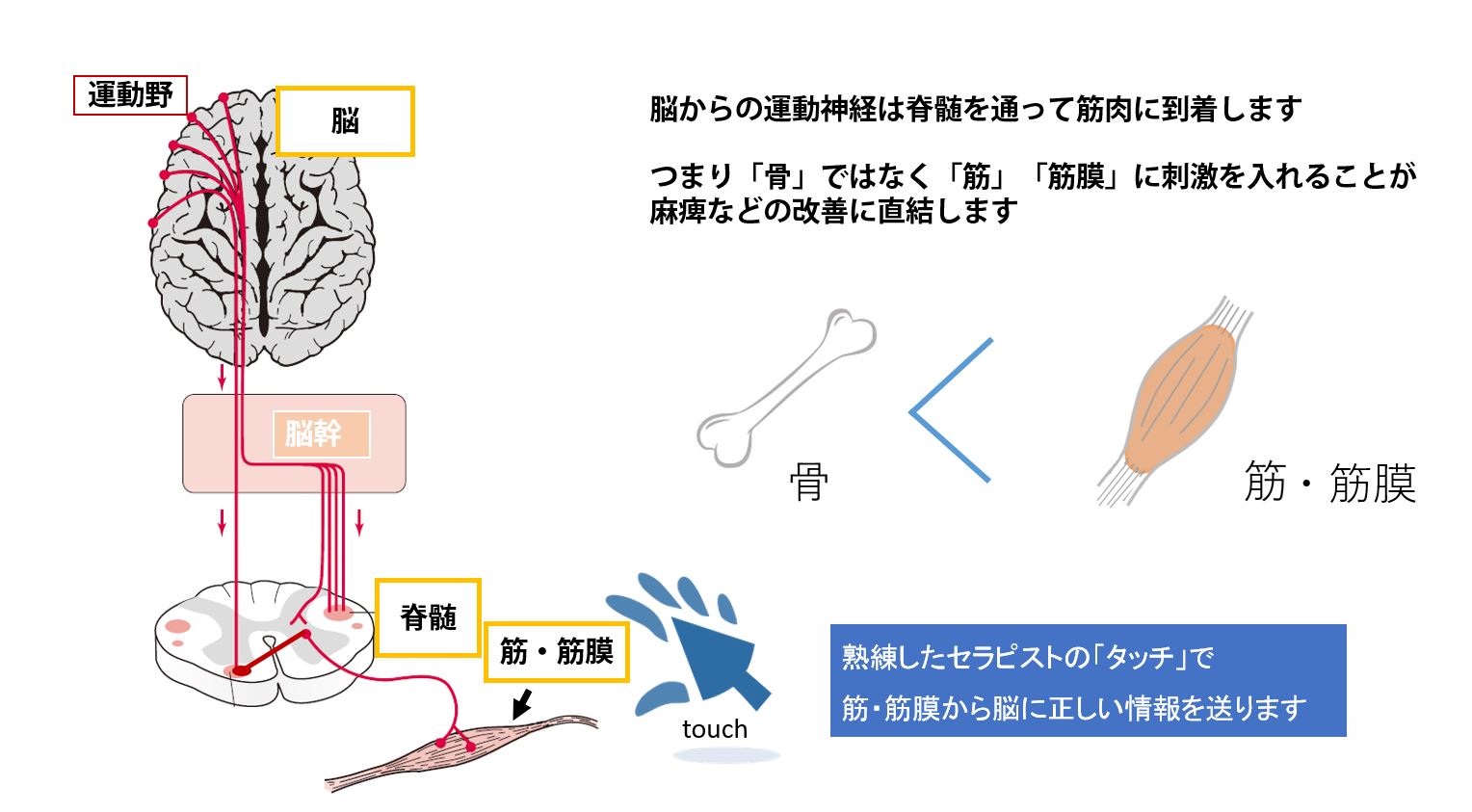

そのため当施設では、骨を無理に動かすのではなく、筋肉や筋膜の働きに着目しています。これらに働きかけることで、動作の効率を高め、全身に余計な負担をかけずに活動しやすい状態を目指します。

また、これまで繰り返されてきた動作パターンを見直し、新しい運動学習につなげていくことを大切にしています。「回数を重ねるだけの筋トレ」や「マッサージ」ではなく、一人ひとりの状態に合わせた支援を行い、日常生活の中で役立つ取り組みを重視しています。

正しい姿勢を保つためには、脳や脊髄に適切な感覚情報を伝えることが不可欠です。STROKE LABでは、熟練したセラピストのタッチによって、脳の運動野に正しい感覚情報を伝え、運動を促進するように働きかけています。

姿勢連鎖セラピーを体験すれば、その驚くべき効果を実感できるかと思います。私たちのセラピーを受けて、正しい姿勢を身につけ、健康な身体を手に入れましょう。何かご質問やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

嚥下・構音機能に対するセラピー

YOUTUBEでも嚥下・構音障害について解説しています👆

STROKE LABには、10年以上の経験を持つベテラン言語聴覚士が在籍し、構音・発声・摂食嚥下・失語・表情・呼吸など、多様な課題に対して一人ひとりに合わせた支援を行っています。

退院後の生活を見据えたケアは、地域によって十分なサポートが得られにくいこともあります。そのため当施設では、利用者さまやご家族のニーズに応じて、安心して生活できるよう工夫したプログラムやサポートを整えています。

脳卒中 慢性期 セラピーの重要性

脳卒中後の機能回復について👆

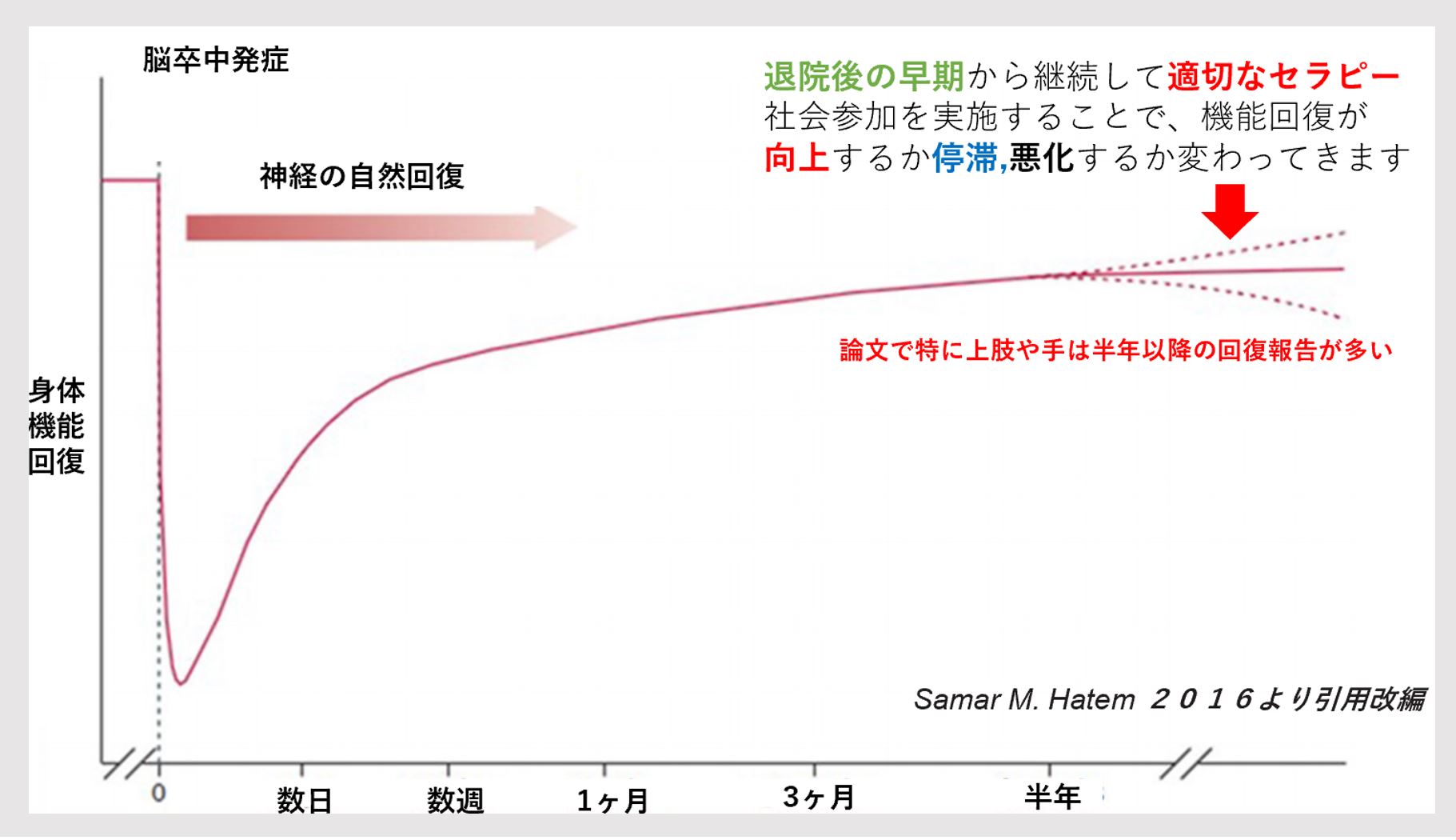

脳卒中発症直後は機能が大きく低下し、その後、急性期・回復期・慢性期へと移行していくことが知られています。特に慢性期以降では、適切な取り組みや社会参加が、その後の生活機能に影響を与えることが報告されています。

Hatemらの研究でも、上肢や手の回復が6ヶ月以降にみられる場合があることが示されています。当施設では、このような慢性期以降の利用者さまに対しても、専門スタッフが経験を活かした支援を行い、生活動作の幅を広げられるようサポートしています。

慢性期の支援においては、継続的な取り組みと社会参加の両立が重要です。当施設では、一人ひとりのニーズに合わせたプログラムを通じて、利用者さまとそのご家族が安心して生活できるようお手伝いしています。

脳特化型リハビリに従事する療法士の教育(技術指導)

👆STROKE LABにおける臨床教育の実際の場面

現代の医療界では、セラピストの数は増加している一方で、医療財源の制約や熟練者の病院離れなどにより、技術教育に十分な投資ができる病院は減少しています。外部委託や個人負担に任せた学びが増える中で、教育環境はますます厳しくなっています。これは、学校教育では補えない部分を予備校が担う状況にも似ています。

神経系リハビリテーションには多くの方法がありますが、当施設では「姿勢連鎖理論」に基づいたアプローチを磨き上げてきました。STROKE LABの技術は、イギリスでの経験に基づく独自性を持ち、学校教育や病院内教育だけでは得られにくい内容です。そのため、スタッフ間での勉強会や顧問による直接指導を通じて、週に数時間の教育時間を確保しています。

当施設では、豊富な経験を持つスタッフが最新の知識や方法を取り入れながら、一人ひとりに合わせた支援を行っています。利用者さまの生活がより快適で前向きなものとなるよう、継続的にサポートできる体制を整えています。

STROKE LABスタッフは、順天堂大学附属順天堂医院で10年以上臨床を経験した元技師長を含むスタッフが4名在籍し、厳しいスタッフ採用と教育を実施しています。多様な疾患・幅広い症状(歩行・手・体幹・失行・失語・構音・発声・表情筋などの問題)に適切なリハビリを行っています。

従って、職員数や店舗数を簡単に増やせない状況ですが、リハビリは だれがやるか?が重要です。小規模展開型の当施設のセラピーを1度ご体験していただければ、ご納得いただける成果を保証します。

STROKE LAB Therapy の活用例

👆自主トレーニングを設定する場面の動画です

型にはまった自主トレーニングを行っていませんか??

自分自身に合った適切な自主トレーニングを行うことは、限られた時間で効果的な回復を目指すうえで重要です。しかし現状では、脳卒中の自主トレーニングは本に載っている定型的なものが多く、個々の課題や状態に合わせた工夫が十分に取り入れられていない場合があります。

STROKE LABでは、利用者の方と一緒にウィークポイントを共有し、その内容に合わせた自主トレーニングの提案や練習方法のサポートを行っています。次回のセッションにもつながりやすい形で自主トレーニングに取り組めるよう工夫し、段階的なステップアップを後押しします。

また、ご家族が同席された場合には、必要に応じて自主トレーニングの際の工夫や、日常生活で意識しやすいポイントを一緒に確認し、安心して回復に向けた取り組みを続けられるよう支援します。

私たちは、利用者一人ひとりの目標や状況に応じて最適な環境とサポートを提供し、健康的な生活への早期の復帰をお手伝いします。STROKE LABは、専門的な知識と経験に基づく自主トレーニング支援を通じて、利用者の回復プロセスを最大限に後押しします。

動画にて装具のメリット・デメリットを解説👆

セラピーを進めて機能が高まると、装具の調整や歩行補助具・福祉用具の見直しが必要になることがあります。STROKE LABでは、そのような場面で当事者の方が生活される地域の医師や療法士と連携し、適切な専門的判断や調整が受けられるよう情報共有や相談の橋渡しを行っています。

当施設は、利用者の方一人ひとりの生活の質を高めることを目標とし、装具や福祉用具に関する情報提供や地域の専門職との連携支援を行っています。こうした協力体制により、安心してリハビリに取り組める環境づくりをサポートしています。

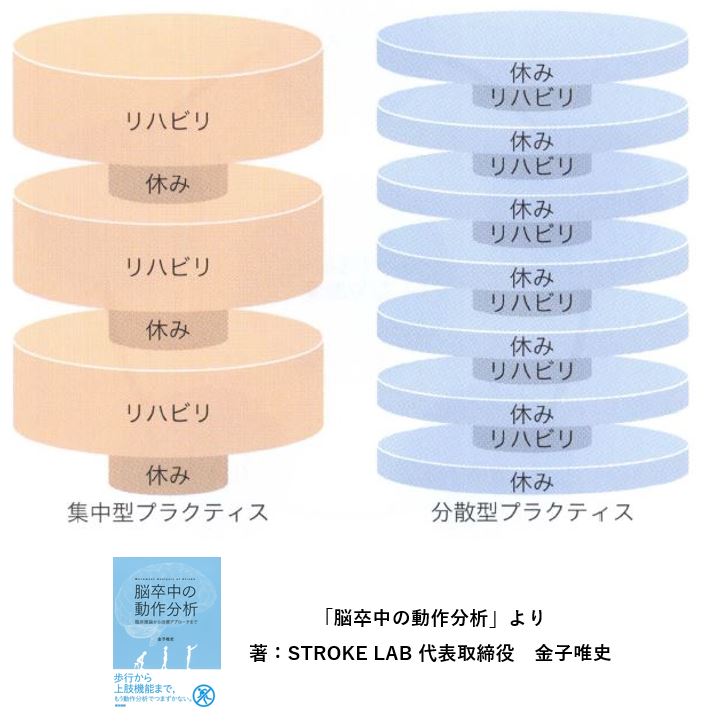

当施設では、リハビリの期間や頻度をパッケージ化せず、その都度の個別評価やカウンセリングを通じて、取り組みやすい頻度や期間を一緒に検討しています。3日~1週間の「集中型」リハビリには学習効果を高めるメリットがある一方で、疲労や退屈、過剰な反復による誤学習といったリスクも伴います。

そのため、STROKE LABでは経験豊富なセラピストが利用者の方と相談しながら進め、安心して取り組めるリハビリ環境を整えています。週1回の分散型トレーニングと比べ、より集中的に取り組むことで、練習効果を高めやすく、次のステップに進みやすくなるようサポートしています。

私たちは、一人ひとりの状態やニーズに合わせた柔軟なアプローチを大切にし、利用者の方が自分らしい生活に近づけるよう全力で支援してまいります。

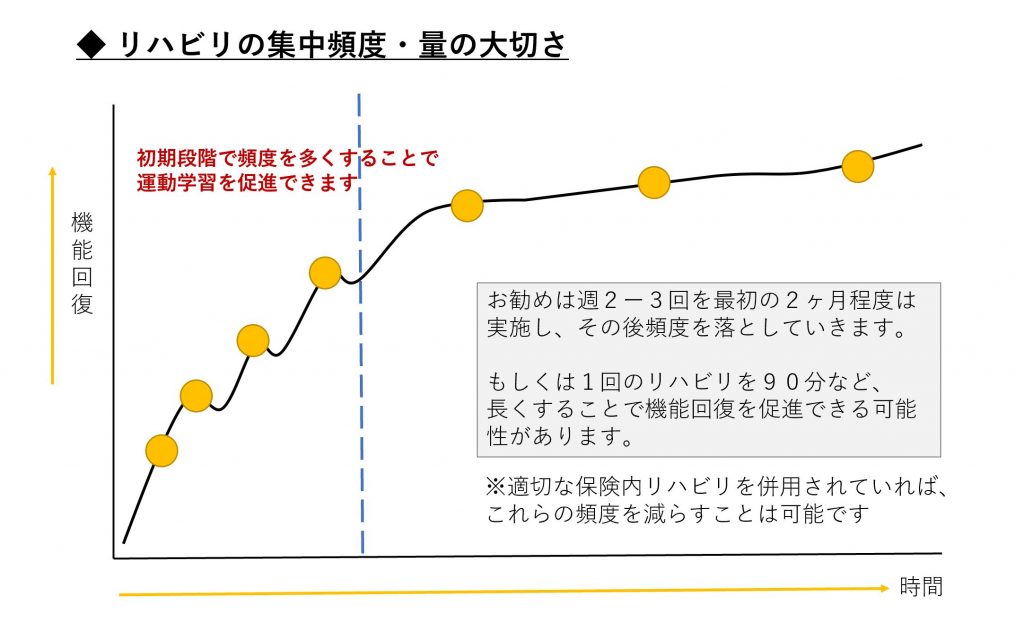

当施設では、セラピーの開始時に週2〜3回の通所や、1回あたりの実施時間を少し長めに取ることをおすすめする場合があります。ただし、経済的なご事情や交通手段、生活スタイルによって、そのような通い方が難しい方もいらっしゃいます。

私たちは、利用者の方一人ひとりに合わせた無理のないプランを一緒に検討し、状況に応じた工夫をご提案しています。例えば、通所が難しい方には地域の訪問サービスのご紹介、自宅で取り組みやすい自主トレーニングの工夫や生活上のヒントの共有など、様々な形でサポートを行っています。

当施設は自費制であるため、期間や病態、重症度による制限は設けておりません。そのため、保険内のリハビリと併用される方も多く、それぞれのメリットを活かした取り組みが可能です。近年では地域のリハビリとの連携も増えており、保険内リハビリを上手に活用するためのプラン構築についてもご相談いただけます。

私たちは、自費制ならではの柔軟さを活かし、利用者の方のニーズに応じたサポート計画を一緒に検討しています。地域の医療・リハビリとの協力を通じて、学習効果を高め、安心して継続できるリハビリ環境づくりを目指しています。経験豊富なスタッフが、一人ひとりに寄り添いながら全力でサポートいたします。

ご利用者様の声

STROKE LAB利用者様の実際のインタビューを確認できます。成果を動画でも確認できるためご安心できるはずです。

ご利用者様 自動車駐停車について

【ご来院・ご退出の際】 ・入り口での停車は5分程度を目安に黄色の範囲でお願いいたします。また、すぐに移動できるように運転手が在中している状況でおねがいします。リハビリ室までの送迎が必要な方はスタッフが黄色のエリアで対応します。 ・停車スペースについては上記の図を参照してください。

※道路交通法では人の乗車に時間制限はありませんが、近隣住民への配慮のためご協力お願いします。

駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)をお持ちの方へ

- 許可書をお持ちの場合でも上記の禁止事項に配慮お願いいたします。

- 他の場所で路上駐停車される場合の以下注意点

- 「駐車禁止等除外標章」を車両の前面窓ガラスの見やすい箇所に掲出してください。

- 公安委員会の標識等により駐車禁止の規制がある道路の部分及び時間制限駐車区間の駐車枠内に駐車することができますが、他の交通の妨害とならないように正しい駐車方法に従わなければなりません。

- 交差点から5mの距離を取るように駐停車

最新の医療機器導入

脳卒中や脊髄損傷後の麻痺の機能回復を最大限にサポートするため、最新の医療機器を導入しています。電気刺激やセラピー姿勢サポート機器を用いることで潜在能力を最大限に高める効果が期待できます。

リハビリは全ての病院で統一されたものではありません。

病院やデイサービスでのリハビリは当然国家資格を有する理学療法士や作業療法士が実施します。 ですが、療法士によるリハビリは、コンビニのお弁当の味の様に、「全ての療法士が同じセラピーで同じ効果を出す」といった統一されたものではありません。

就職する病院によっても療法士のスキルは大きく変わってきますし、就職後の努力量でも変わります。

入院されてリハビリを受けていた際に気づかれたと思いますが、担当者によっての「一生懸命さ」「知識量」「技術」に大きく差を感じなかったでしょうか?

当施設は自費のため割高にはなりますが、一度ご来店していただき、以前のリハビリと比較して頂ければ幸いです。

脳卒中・パーキンソン病

慢性期(発症6ヶ月以上)の脳卒中後の片麻痺の方も動きに変化がみられます。ご利用者を紹介頂いた担当療法士への見学・技術研修は無料となっております。※個人のリハビリ経過です。回復は個々それぞれで異なります。

遠方からのご利用の方/再生医療への対応(詳細はクリック)

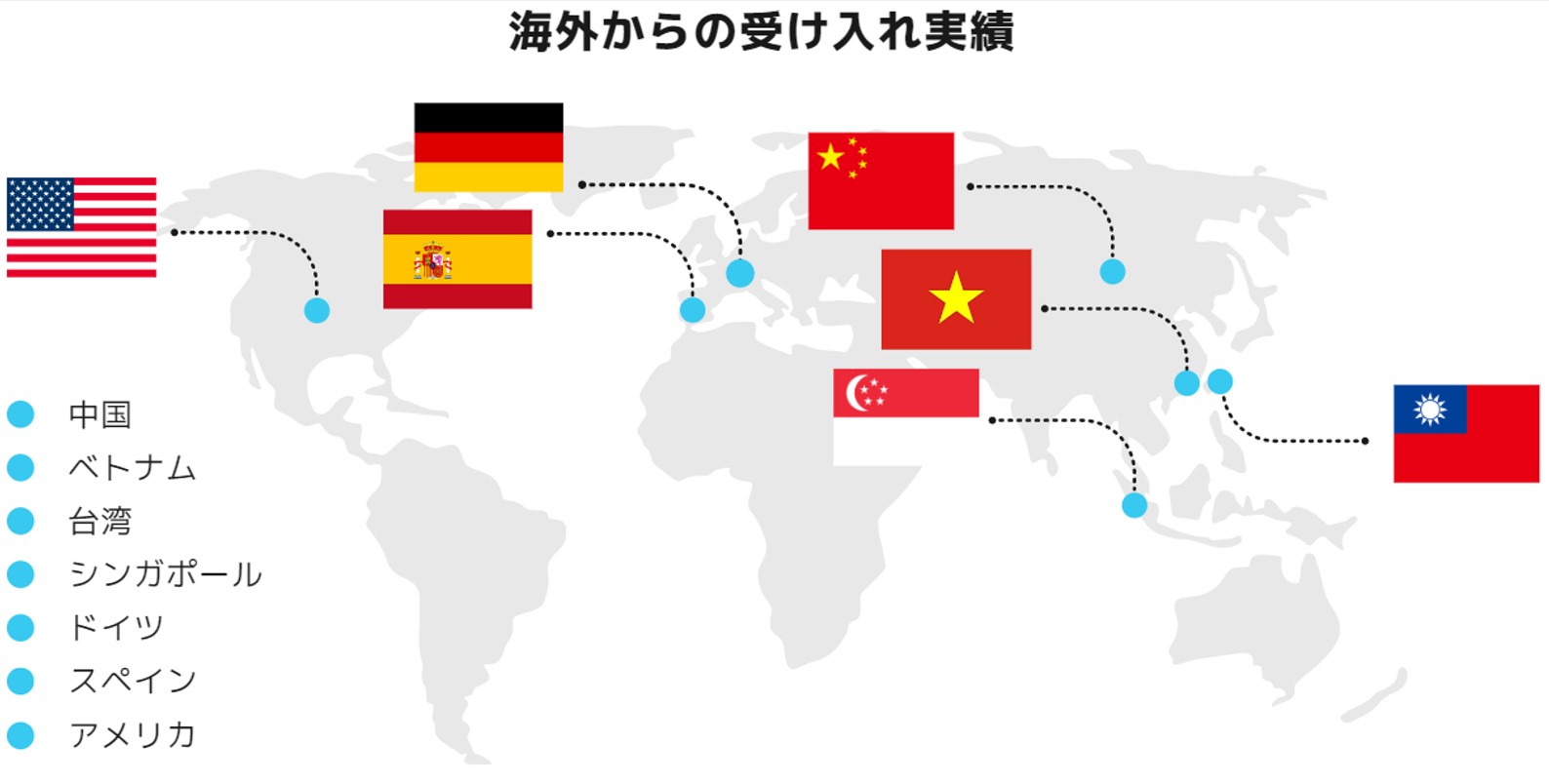

STROKE LABでは海外からの長期滞在利用も増えています。おおよそ2週間〜2ヶ月が多いです。

ロゴにこめた想いthinking of logo

- ご予約はこちら

- web予約

病院で培った機能をつなぎ、可能性を広げる施設です。