(2024年版) ボックスアンドブロックテスト (Box and Block test:BBT) とは?修正BBTとの比較

(Box and Block Test, BBT)とは?

ボックスアンドブロックテスト(Box and Block Test, BBT)は、上肢の細かい手指の運動能力を評価するための標準的なテストです。このテストは、特にリハビリテーションや作業療法の分野で広く使用されており、以下のような特定の状況で利用されます。

テストの概要

ボックスアンドブロックテストでは、被験者は一つの箱からもう一つの箱に小さなブロックを移動させるというシンプルなタスクを行います。具体的な手順は以下の通りです:

-

テストセットアップ:

- テーブルの上に中央で仕切られた大きな箱を置きます。

- 仕切りの一方の側には、ブロックが20個配置されます。

-

テスト実施:

- 被験者は、テストの開始と共に、片手を使ってブロックを仕切りの反対側に1分間でどれだけ多く移動できるかを測定します。

- 右手と左手それぞれでテストを行います。

測定項目

テストの結果として、以下の項目が測定されます:

- 移動したブロックの数:1分間で仕切りの反対側に移動できたブロックの数を数えます。これは手の器用さやスピード、協調性の指標となります。

利用目的

ボックスアンドブロックテストは、以下のような目的で使用されます:

-

評価:

- 脳卒中後のリハビリテーションにおいて、患者の手指の運動能力の回復度合いを評価するため。

- 外傷や神経障害の影響で手の機能が低下した患者の運動能力を評価するため。

-

リハビリテーション計画:

- テスト結果をもとに、個別のリハビリテーションプランを立て、手指の運動能力向上を図るため。

-

研究:

- 手の運動能力やリハビリテーションの効果を研究するために、標準化されたデータを提供するため。

利点と限界

利点:

- 簡単に実施できる。

- 被験者に負担が少ない。

- 結果が客観的に得られる。

限界:

- 細かな手指の動作だけを評価するため、上肢全体の機能評価には不十分。

- 被験者のモチベーションや集中力に影響を受けやすい。

ボックスアンドブロックテストは、そのシンプルさと客観性から多くのリハビリテーション現場で利用されており、手指の運動機能の評価において非常に有用なツールです。

エビデンスは?

1. 信頼性に関する研究

Mathiowetz et al. (1985):

- 論文名: Adult norms for the Box and Block Test of manual dexterity

- 掲載誌: American Journal of Occupational Therapy

- 簡単な内容: この研究は、健常な成人を対象にボックスアンドブロックテストの信頼性を検証しています。結果は、テストの再現性が高く、左右の手での一致度も高いことを示しました。

2. 妥当性に関する研究

Desrosiers et al. (1994):

- 論文名: Normative data for grip strength, pinch strength, and dexterity with the Jebsen Hand Function Test and the Box and Block Test in normal elderly subjects

- 掲載誌: Occupational Therapy Journal of Research

- 簡単な内容: この研究は、BBTの妥当性を検証するために他の運動能力評価テストとの相関を調査しました。結果、BBTは他の運動能力評価テストと高い相関を示し、手指の運動機能を適切に評価できることが確認されました。

3. 臨床応用に関する研究

Platz et al. (2005):

- 論文名: Reliability and validity of arm function assessment with standardized guidelines for the Fugl-Meyer Test, Action Research Arm Test and Box and Block Test: a multicentre study

- 掲載誌: Clinical Rehabilitation

- 簡単な内容: この研究は、脳卒中後の患者を対象にBBTを用いたリハビリテーションの効果を検証しました。結果、BBTを用いた評価はリハビリテーションの進捗を客観的に把握するために有効であることが示されました。

4. 小児における応用

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) Manual (2005):

- 論文名: Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2)

- 出版元: Pearson

- 簡単な内容: このマニュアルでは、BBTが小児の運動能力評価にも有効であり、特に発達障害のある子供の運動能力の評価に使用されることが推奨されています。

5. 高齢者における研究

Gillen et al. (2007):

- 論文名: Comparative validity of the Box and Block Test in evaluating the hand dexterity of elderly adults

- 掲載誌: Journal of Geriatric Physical Therapy

- 簡単な内容: この研究は、高齢者の運動能力評価にBBTを使用し、手指の運動能力を評価するために信頼性が高く、有用なツールであることを示しています。

実施例は?

ストーリー: 療法士【田中先生】と患者【石川さん】のリハビリテーションセッション

登場人物:

- 田中先生: 経験豊富な作業療法士

- 石川さん: 60歳の脳卒中後の患者

セッションの背景:

石川さんは、脳卒中による左手の麻痺でリハビリテーションを受けています。彼は自立した生活に戻るために、田中先生の指導の下、手指の運動能力を回復させることを目指しています。

セッションの開始

田中先生: 「こんにちは、石川さん。今日はボックスアンドブロックテストを使って、左手の運動能力を評価し、リハビリの進捗を確認しましょう。」

石川さん: 「はい、よろしくお願いします。」

ボックスアンドブロックテストの説明と実施

田中先生: 「このテストでは、ブロックを1分間でどれだけ多く移動できるかを測定します。最初に右手で試してみましょう。」

石川さん: 「わかりました。」

(石川さんは右手でブロックを仕切りの反対側に移動させる。結果は40個。)

田中先生: 「とても良い結果ですね。次は左手でやってみましょう。」

(石川さんは左手でブロックを仕切りの反対側に移動させる。結果は15個。)

田中先生: 「左手でも頑張りましたね。右手と比べると少し少ないですが、これからのリハビリでさらに改善していきましょう。」

リハビリの計画と目標設定

田中先生: 「今日の結果を基に、左手の運動能力を向上させるためのリハビリプランを作成します。週に3回、このテストを繰り返し行い、目標を設定しましょう。」

石川さん: 「目標はどれくらいにしましょうか?」

田中先生: 「次の2週間で、左手でのブロックの数を20個に増やすことを目標にしましょう。徐々に数を増やしていきます。」

石川さん: 「わかりました。頑張ります。」

リハビリの進行

田中先生: 「まずは、手のストレッチから始めましょう。そして、さまざまなグリップエクササイズを行います。さらに、ブロックの移動を練習し、手指の動きをスムーズにしていきます。」

(石川さんは田中先生の指導の下、様々なエクササイズを行う。)

再評価と点数化

2週間後、再びボックスアンドブロックテストを実施。

田中先生: 「では、もう一度左手でテストを行いましょう。」

(石川さんは左手でブロックを移動させる。結果は22個。)

田中先生: 「素晴らしいですね!目標を達成し、さらに上回りました。」

点数化

- 初回テスト: 15個

- 2週間後のテスト: 22個

- 改善点数: 22 – 15 = 7点の改善

フィードバックと次のステップ

田中先生: 「石川さん、素晴らしい進歩です。次の目標は25個にしましょう。引き続き、このペースで頑張りましょう。」

石川さん: 「ありがとうございます。もっと頑張ります。」

まとめ

このストーリーは、田中先生と石川さんがボックスアンドブロックテストを用いてリハビリを進め、具体的な目標を設定し、それを達成する過程を描いています。定期的な評価と目標設定が、患者のモチベーションを高め、リハビリの効果を最大化する重要な要素であることを示しています。

カテゴリー

タイトル

●

●原著はTargeted box and blocks test: Normative data and comparison to standard testsこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●臨床でBBTを評価することが多く、その評価意義等を学習する上で、修正版の評価もあるということに興味を持ち本論文に至る。

内 容

目的

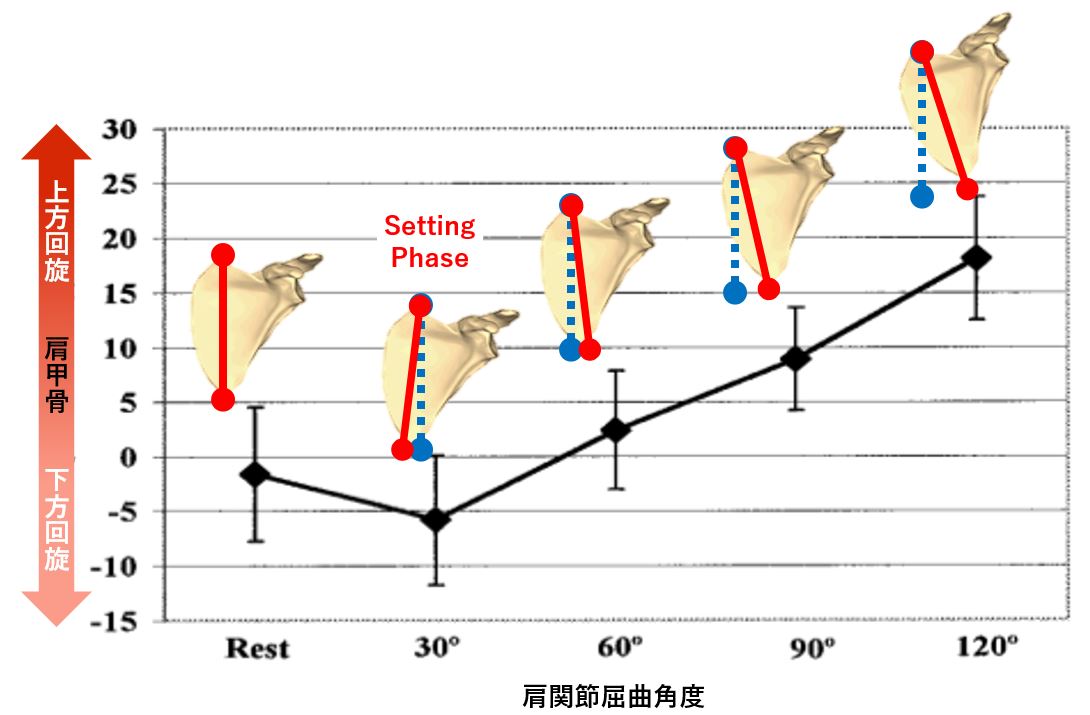

●Box and blocks test(BBT)は、実施が容易で迅速に遂行できる利点から一般的に使用されている機能的アウトカム指標です。この研究では、Hebertらによって導入された修正BBT(mBBT)と新しいターゲットBBT(tBBT)の紹介をします。

方法

●上肢の軌道と体の動きの比較を容易にする修正BBTを作成するために、Hebertはブロックのピックアップの配置と順序を標準化しました。

●標準BBTにおける指示が、修正BBTのブロック移送時の指示にも適用されました。被験者は、テスト側の指先が仕切り板を横切っていることを確認しながら、仕切り板の反対側にブロックを落とすように指示されました(BBTの通常ルール)。修正BBTのルールは16個特定の位置に置かれたブロックを通常のBBTと同様の手法で、どれくらいの時間で行えるかのテストです。

●今回、動き全体の制御を評価するために、被験者が各ブロックを仕切り板の反対側の特定の位置に正確に配置することを要求する追加の命令を導入しました。(tBBT)同一の4×4グリッドが印刷された紙のシートが、仕切り板の両側のボックスの内側に配置され、参加者にブロックを配置する目標を与えました。これにより、動作の開始、把持、移送およびブロックのリリースの定量的研究が可能になりました。

結果

●tBBTのスコアの分布は、BBTおよびmBBTスコアとは大幅に異なり、tBBTが異なるパフォーマンス結果を生み出すことを示しています。

●BBTとmBBTのパフォーマンスに有意差はありませんでした。

●スコア分布の変動性もtBBTの方が大きかった。

●スコアの標準偏差はBBT、mBBT、tBBTでそれぞれ2.45秒、2.15秒、5.14秒であった。

●tBBTは、通常のBBTと比較して、肘、肩、胸部および頭部で大きいROMを必要としました。これらの関節ピーク角度も、tBBTのパフォーマンス中に高かった。tBBTのピーク角度とROM値は、日常生活動作を行う健常者の動きの研究で見つかったものに近かった。

私見・明日への臨床アイデア

●修正BBTでは、他施設や世界レベルで比較するには使用しづらいが、施設内で意義を持って行うには良いかもしれない。肩肘機能(可動域含む)や目標物等も検査に含めたいのであれば、BBTにこだわらずともARAT等の他評価でも良いかもしれない。BBTの方が簡易的なので、即時効果を見るには良いかもしれない。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)