脊髄/整形/痛みのセラピー

STROKE LABで期待できること

- 手足の繊細な動きを意識した取り組み

- 担当者の知識や経験に基づいたサポート

- 生活自立に加えて生活の質を高めるための機能向上支援

- 痛みや浮腫みに配慮し、快適さを目指す工夫

- 痛みやしびれへの取り組みを通じた、より良い睡眠環境づくり

- 体幹やバランス機能を意識し、転倒リスクを減らすサポート

- セラピーとつながる形で取り組みやすい自主トレーニングのご提案

- 機能向上を通じて介護者様の負担を和らげる取り組み

疾患に関わらず、専門的な知識と技術で機能向上をサポート

当施設では、生活動作の自立を目指すとともに、日常生活に必要な身体機能の維持・向上に向けた支援を行っています。脳卒中に限らず、脊髄損傷、神経疾患、整形外科疾患や痛みによる不自由さなど、多様な課題に取り組まれている方のサポート経験が豊富です。お気軽にご相談いただき、STROKE LABの取り組みやサポート方法をご体験ください。

多様な道具と熟練した技術を駆使

独自の道具や体幹への工夫を通じて、姿勢のつながりを意識しやすくする取り組みを行っています。姿勢筋が連動して働くためには、繊細なタッチや道具の活用が有効と考えています。背臥位・座位・立位・歩行・ADLといった場面ごとに課題を整理し、上肢・下肢・体幹の3つの構造を中心に、STROKE LAB独自の方法でサポートを行っています。

STROKE LAB セラピーについて

STROKE LABは「姿勢」✕「脳・脊髄」を意識した【姿勢連鎖アプローチ】を大切にしています。一般的なマッサージや筋力トレーニング、単純な歩行練習とは異なり、感覚刺激や姿勢の細かな工夫、筋・筋膜の働きを意識したサポートを行っています。手足を楽に動かすためには、まず「姿勢の安定」が重要と考えています。

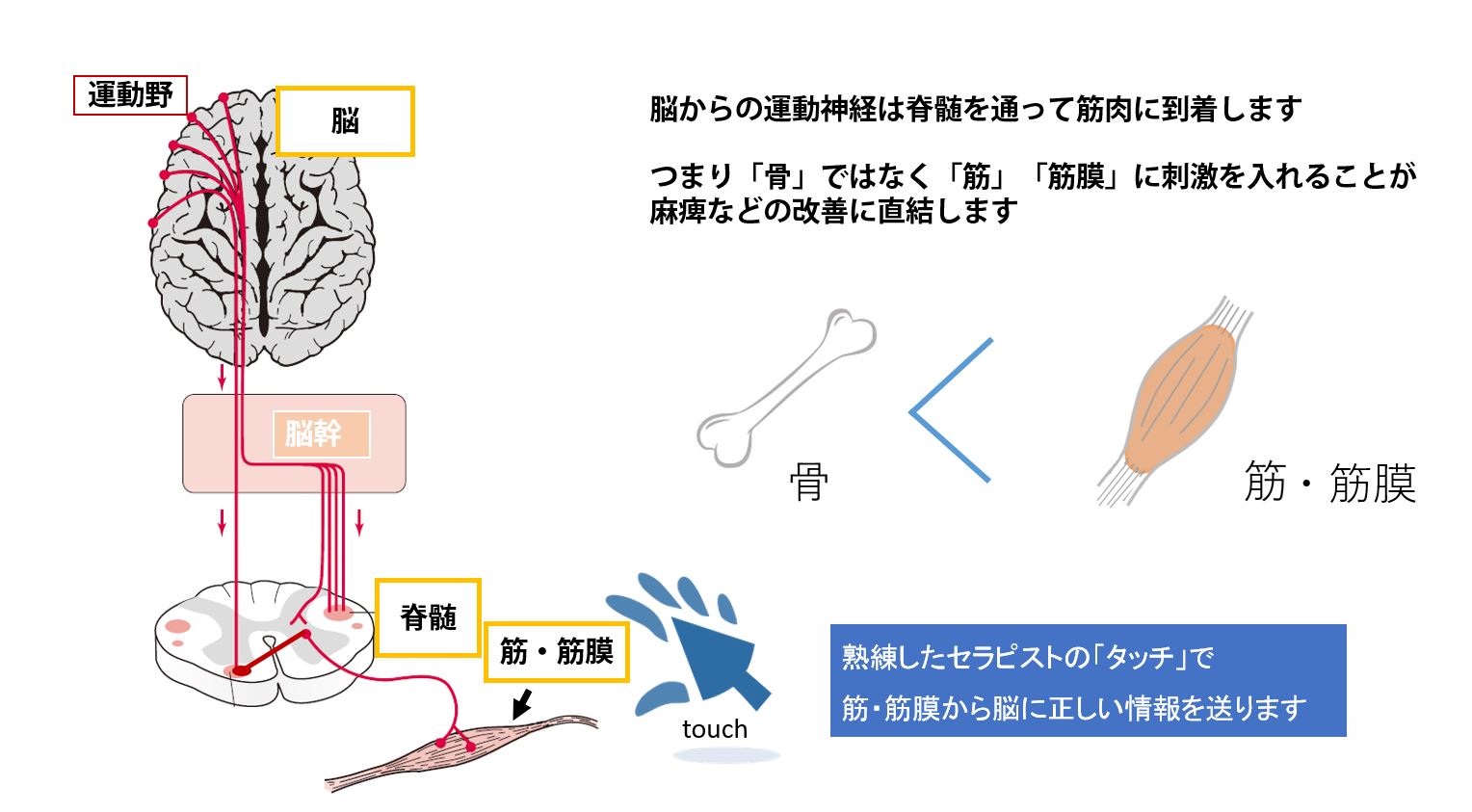

姿勢を安定させるために、STROKE LABでは「骨の形」ではなく「筋・筋膜の位置や働き」に注目しています。骨を強制的に整えるのではなく、筋や筋膜の働きを変えることで、脳からの運動指令が手足に伝わりやすくなり、動きやすさにつながります。

このように「間違った運動のクセ」から「望ましい運動パターン」への切り替えをサポートし、運動学習を進めていきます。そのため、当施設では単純な筋トレやマッサージだけに依存せず、姿勢と神経系に働きかける工夫を大切にしています。

また、姿勢を安定させるには「脳」や「脊髄」に正しい感覚を届けることが重要とされています。STROKE LABでは、経験豊富なスタッフによる丁寧なタッチを通じて、脳の運動野に適切な感覚情報が伝わりやすくなるような環境づくりを行っています。

この考え方は脳神経系に特化したアプローチですが、多くの症状や課題にも応用できるものです。そのため、脳卒中やパーキンソン病をはじめ、様々な悩みを抱える方からご相談いただいています。

STROKE LABの【姿勢連鎖アプローチ】をぜひ一度ご体験いただき、私たちの取り組みを感じてみてください。お気軽にお問い合わせください。

自主トレーニングの指導

👆自主トレーニングを設定する場面の動画です

型にはまった自主トレーニングを行っていませんか??

限られた時間を有効に活用するためには、ご本人に合った自主トレーニングに取り組むことが大切です。

STROKE LABでは、セラピーの場面で共有した“ウィークポイント”を踏まえ、一人ひとりに合わせた自主トレーニングの工夫や提案を行っています。

次回のセラピーへつなげ、次の練習段階へ進みやすくするためにも、ご自宅での取り組みを継続いただくことが重要です。

ご家族が一緒に来られた際には、必要に応じて自主トレーニングのサポート方法や介助時の工夫、日常生活で意識できるポイントなども共有させていただいています。

セラピーの頻度について

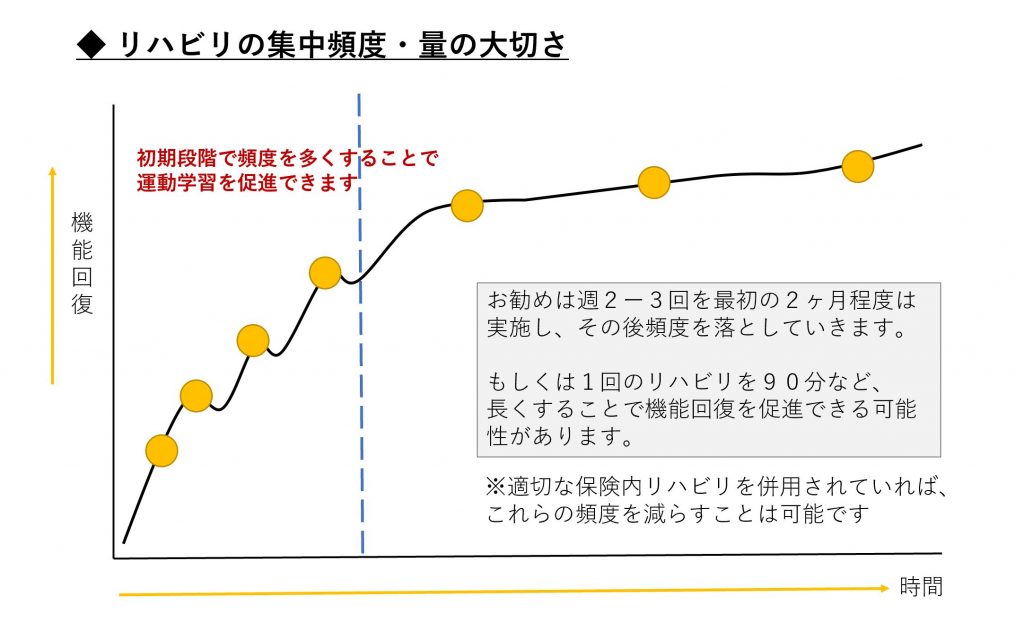

▫️当施設では「〇〇日で成果を!」「週〇〇日の集中リハビリ」のような期間・頻度をパッケージで決めず、リハビリの度に個別性評価・カウンセリングを行いながら期間や頻度を決定します。

3日~1週間などの「集中型」で取り組む方法には、学習効果を高めやすいというメリットがあります。ただし、分散型(例:週1回程度の定期通所)に比べて、疲労・退屈・過剰な反復・誤学習のリスクも伴います。そのため、プランニングは個人の特性や生活状況に合わせて検討することが大切です。当施設では、経験豊富なスタッフが利用者の方の状況やご希望を丁寧に伺い、無理なく取り組める方法を一緒に考えています。

ご利用者様の声

STROKE LAB利用者様の実際のインタビューを確認できます。成果を動画でも確認できるためご安心できるはずです。

リハビリの取り組みは「だれと一緒に行うか」によって、その進め方や得られる学びが大きく変わります。現在サポートを受けている療法士の経験やアプローチにご納得されていますか?STROKE LABでは、豊富な臨床経験に基づいた視点を活かし、一人ひとりに合わせた取り組みを支援しています。ぜひ一度、その違いをご体感ください。

料金について

STROKE LABでは、各担当者の評価やセラピーが一貫するよう、初回や定期的に代表金子・副代表丸山がチェックに入ります。担当者のセラピーの方向性など不安を解消することができます。基本的に担当者は1担当制で、ご希望があれば担当者の変更に応じることは可能です。

| 基本料金(税込) | |

|---|---|

| 60分 | ¥19,800 |

| 延長30分 | +¥9,900 |

| 訪問 |

+ ¥5,500(往復30分以内~) →訪問リハビリの詳細はこちら |

各疾患の基礎知識

以下では一部の疾患の基礎知識をお伝えしていきたいと思います。

ここで取り上げる疾患以外(骨折、靭帯損傷、神経難病、他)もお気軽にご相談ください。

脊髄損傷について

脊髄損傷は、身体の衰弱をもたらす神経疾患であり、脊髄損傷の90%以上は、交通事故、暴力、スポーツ、転倒などの外傷性の疾患である。脊髄損傷の男女比は2:1であり、子供と比較して大人でより頻繁に発生します。

脊髄損傷は、脊柱管末端の脊髄または神経に対する外傷性損傷と定義されます。この損傷は、損傷部位を横切る感覚・運動信号の伝導に影響を与えます。

脊髄損傷には、不完全損傷と完全損傷の2つのタイプがあります。

不完全損傷:すべての神経が切断されていない、または神経がわずかに損傷しているに過ぎないもの。回復は可能ですが、受傷前のレベルまで回復する可能性は低いです。

完全損傷:神経が切断され、その部分の運動機能、感覚機能が保たれていない状態です。

▫️脊髄損傷の身体評価

身体評価では運動機能のチェック、感覚評価、深部腱反射、および排泄機能の評価を含む神経学的評価が行われます。ASIAがよく使用されます。詳細は下記記事をご参照ください。

これには、運動と感覚の評価が含まれます。また、病変の重症度を示す障害尺度も含まれます。

▫️一般的な診断の流れ

脊髄損傷は、基礎となる病態の種類によって異なる種類の画像診断を用いて検出することができます。

MRIは、脊髄、靭帯、椎間板、その他の軟部組織などの神経組織を画像化するためのゴールデンスタンダードとなっています。脊椎骨折と骨病変はコンピュータ断層撮影(CT)でよりよく特徴づけられ、血管損傷はMRアンギオグラフィーまたはCTスキャンを使用して検出することができます。

脊髄損傷後の痙縮に関する解説動画も併せてご覧ください。

慢性疼痛について

慢性疼痛は増加傾向にあり、人口の10~20%が慢性的あるいは再発性の痛みを訴えていると推定されます。慢性疼痛症候群のように、医学的治療にもかかわらず痛みが持続する場合、問題はさらに複雑になります。

問題が複雑化すると、特に動作時に痛みがある人は症状を誘発するようなことを避ける傾向があります。安静にしていても、二次的な硬直や脱力感を招いており、避けようとしている症状を悪化させることがあります。

▫️急性疼痛と慢性疼痛の違い

急性疼痛は次のように定義できます。

「化学的、熱的、機械的な刺激に対する正常な生理的反応であり、手術や外傷、急病に伴うものである。」

この定義にあるように、急性疼痛は、ある刺激に対する予測された反応です。しかし、例えば股関節の骨折を手術で治した場合、患者の各々の特性に基づき、痛みのパターンや回復の速度に違いが生まれます。

痛みは複雑な性質を持ち、痛みをすべての患者に同じように考えてはいけないと言えます。痛みが予測可能な期間と性質のパターンから、予測不可能で原因不明の現象に変化し、通常の治癒期間を超えて慢性化すると、さらに複雑なものになります。

慢性疼痛は次のような場合に定義できます。

「慢性疼痛は、3ヶ月以上持続または再発し、著しい精神的苦痛または機能的障害(日常生活活動や社会的役割への参加の妨げ)を伴い、他の慢性疼痛状態によってうまく説明できない1つ以上の解剖学的領域の痛み」と定義されています。

痛みは持続すると、痛みと組織の状態の関係は予測しにくくなります。痛みを引き起こす脳内の神経ネットワークは、痛みが続くと感作されるようになります。

簡単に言えば、ビデオゲームやテニス、その他の作業をするとき、練習すればするほど上達します。これは、脳が学習し、適応していくからです。

痛みも同じです。痛みを感じれば感じるほど、それに集中すればするほど、痛みが生活の中心になり、痛みに対して超感覚的になり、問題を永続させることになるのです。

▫️慢性疼痛マネジメント

多くの方は「痛みは自分の生活を支配しており、医学的な対応なしには変えられない」と感じることが少なくありません。

しかし、近年の研究では、疼痛に対する認知行動療法や、身体機能を整えるストレッチや運動、リラクゼーショントレーニングなどの適切な活用によって、痛みへの対処がしやすくなり、日常生活の幅が広がる可能性があると報告されています。

また、運動への取り組みが痛みの訴えの軽減と関連することや、徒手的なアプローチが侵害受容が続く持続的な痛みに対して有効である可能性があることも報告されています。

疾患は異なりますが、疼痛治療の一部を動画で紹介しております。ご参考になさってください。

変形性関節症について

変形性関節症(OA)は、関節の中で最も一般的な慢性疾患です。OAはどの関節にも起こりえます。正常な関節では、ヒアルロン酸軟骨がそれぞれの骨の末端を覆っています。ヒアルロン酸軟骨は、関節の動きを滑らかにし、骨と骨の間のクッションのような役割を果たしています。

OAでは、軟骨が破壊され、痛みや腫れ、関節の動きに問題が生じます。さらに悪化すると、骨が破壊され、骨棘(こつきょく)と呼ばれる突起ができます。また、骨や軟骨の一部が剥がれ落ちて、関節の中を浮遊することもあります。

体内では炎症が起こり、サイトカイン(タンパク質)や酵素が発生し、軟骨をさらに傷つけます。OAの最終段階では、軟骨がすり減り、骨と骨がこすれて関節が損傷し、さらに痛みが増します。

45歳以降、有病率は急激に増加します。80歳以上の成人に最も多く見られ、この年齢層の3分の1強(35%)がこの症状を訴えています。また、変形性関節症は、男性よりも女性に多くみられます。

危険因子として

年齢、女性、肥満、解剖学的要因、筋力低下、関節損傷(職業・スポーツ活動)

などが挙げられます。

一次性OAと二次性OAの2種類を定義できます。どちらも関節の軟骨が破壊され、骨同士がこすれ合うようになります。

▫️一次性変形性関節症

加齢に伴う関節の摩耗や損傷により、一次性OAが起こります。そのため、55~60歳くらいから発症します。理論的には、年をとれば誰でも軟骨が破壊されるのですが、中には重症化する人もいます。

▫️二次性変形性関節症

二次性変形性関節症は、軟骨の破壊を悪化させる特定の誘因を伴います。

二次性OAの一般的な誘因は以下の通りです。

▫️怪我(特に骨折)

▫️肥満

▫️運動不足

▫️遺伝

▫️炎症性疾患:ペルテス病、ライム病およびすべての慢性関節炎

▫️糖尿病マルファン症候群、ウィルソン病、関節感染症など特定の疾患の既往歴

▫️特徴および臨床症状

臨床症状は主に患部の関節に依存するが、通常、いくつかの共通の特徴を示す。

▫️痛み:動きによって生じ、疲労によって増加し、安静によって減少する「機械的」タイプの痛み。

▫️動作の制限:動作の制限は、徐々に進行し、数年後に自覚されます。この制限は、主に筋の働きの阻害と反射性拘縮が関係しています。

▫️音がする:関節が割れるような音、擦れるような音などが聞こえます。関節面の不規則な動きや、残っている軟骨の質の悪さが原因である可能性が高いです。

▫️関節周囲の軽度の腫脹

▫️診断手順

変形性膝関節症の重症度は、Kellgrenによるレントゲン撮影によって評価することができます。この方法によって、変形性膝関節症の重症度を4段階に分けることができます。

グレードI:骨棘が少なく、正常な関節

グレードII:2点に骨棘があり、軟骨下硬化が少なく、関節のスペースが適切で、変形がないもの

グレードIII: 中程度の骨棘、骨端の初期変形、関節腔が狭くなっている

グレードIV:大きな骨棘、骨端の変形、関節腔の狭小化、硬化、嚢胞を認める

▫️リハビリテーションによる管理

変形性関節症は、筋力低下(特に患部周辺の筋肉)、柔軟性の低下、体重増加、ADL動作の制限、可動性の低下などを引き起こすことがあります。身体的・心理的機能の向上や幸福感の増大は、統合的な運動プログラムの重要な目標とされています。当面の目標としては、関節の可動性の維持、筋力の強化、有酸素運動能力の向上、そして適正体重の保持が挙げられます。

高齢の方への対応では、転倒予防も大切です。変形性関節症のある方は、機能低下や筋力低下、バランスの不安定さといった要因から転倒リスクが高まる傾向があると報告されています。

リハビリ的な取り組みは、変形性関節症の管理において重要な要素です。関節を無理なく使う工夫、ストレッチや有酸素運動、柔軟性を高める運動、補助具の活用、物理的アプローチなどが有用であると報告されています。

めまいのセラピー

徒手的なアプローチは、変形性関節症の管理に活用される方法のひとつです。論文報告によれば、徒手的アプローチとエクササイズを組み合わせることで、膝の痛みの軽減や機能の向上に関連する結果が示されています。

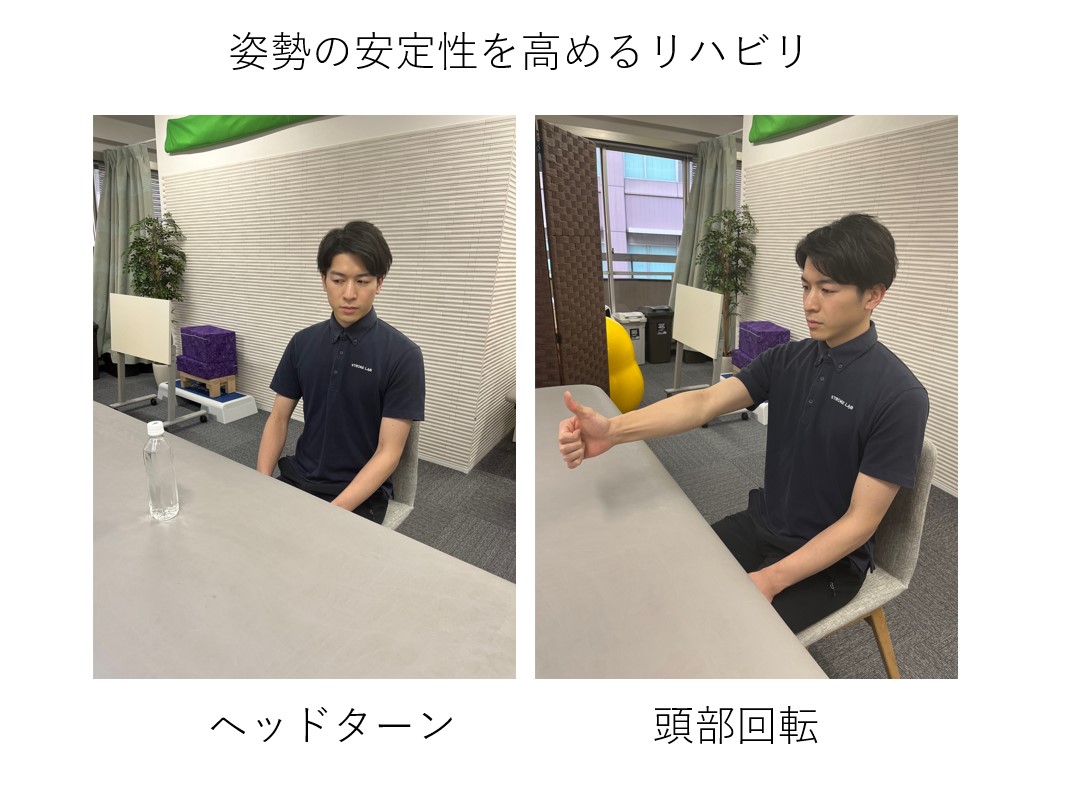

STROKE LABで取り組んでいる前庭リハビリテーションは、前庭系の適応や代償を引き出すことを目的とした、運動中心のプログラムです。

主な目標は、

1)視線の安定性を高めること

2)姿勢の安定性をサポートすること

3)めまいへの対処を工夫すること

4)日常生活動作のしやすさを支援すること

とされています。

前庭の回復は、前庭系の適応、他の眼球運動系や視覚・体性感覚の補助、姿勢戦略の活用、慣れといった複数の仕組みが関わると考えられています。

主な取り組みには、

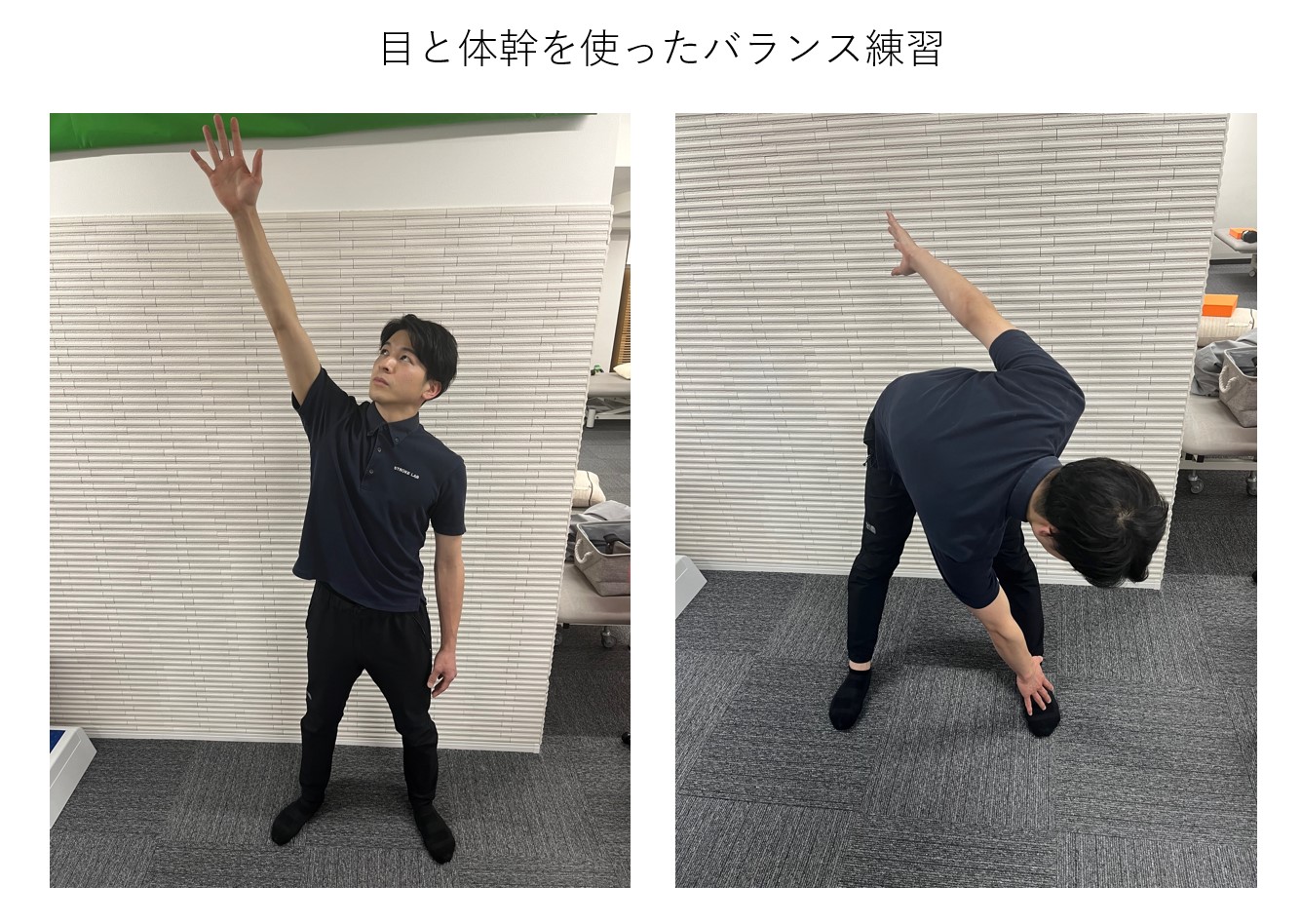

①様々な姿勢や活動を伴う頭-眼球運動

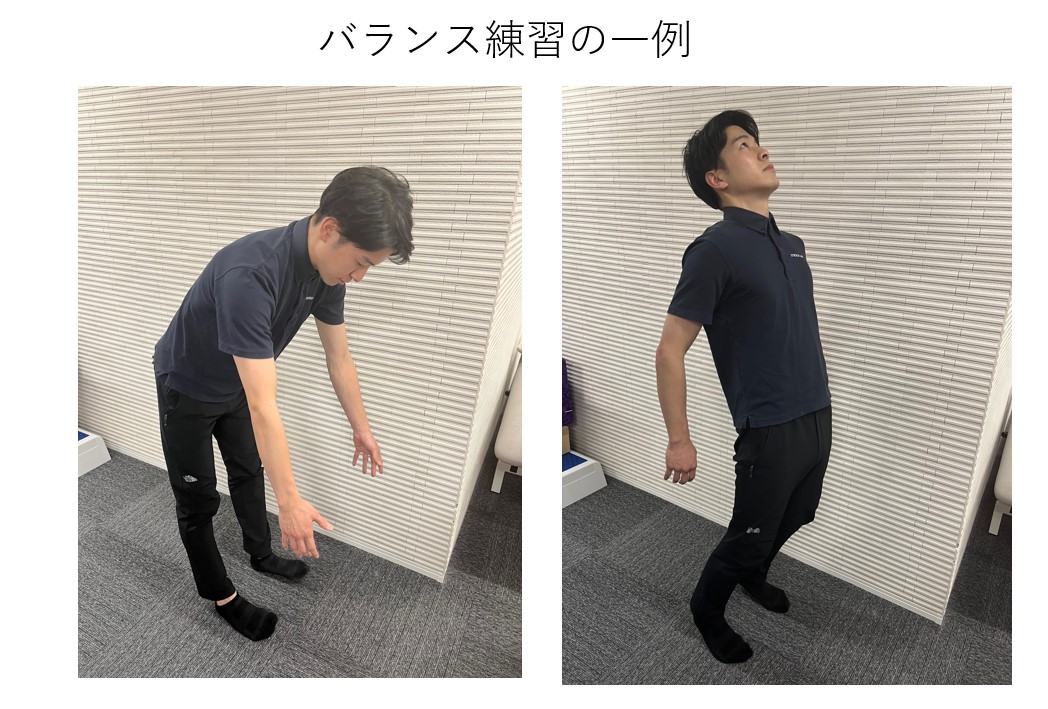

②頭部や体幹の向きを変えながら支持基盤を減らし、バランスを練習する方法

③上肢作業や感覚環境を変えながら、めまいを引き起こす動きを少しずつ経験する方法

などがあります。

対象としては、年齢や原因にかかわらず、症状が安定しているが代償が十分でない前庭の不調に対して有用とされています。研究では、短時間でも毎日数回の運動を継続することで、前庭の回復を促進する可能性が示されています。

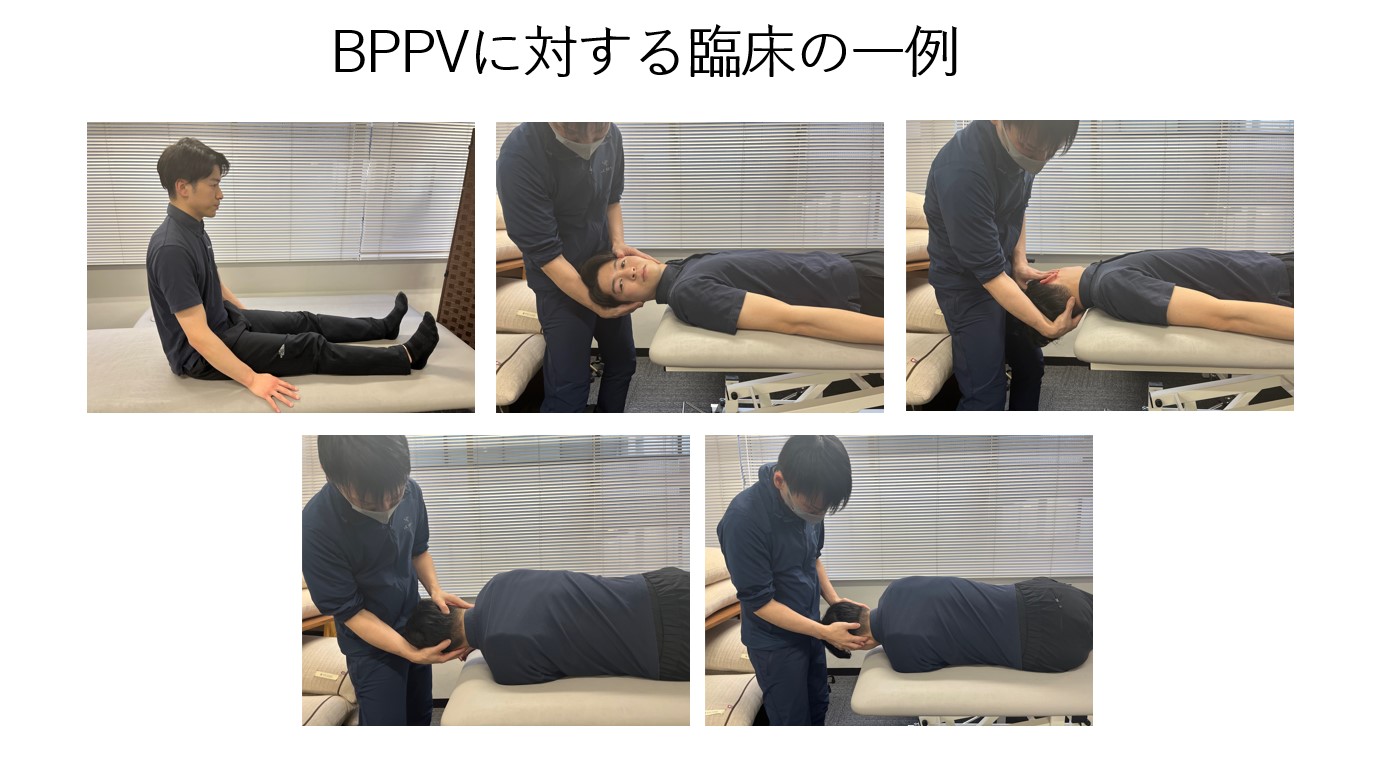

前庭リハビリテーションの運動は大きく2種類に分けられ、前庭機能低下に対する理学療法的アプローチと、良性発作性頭位めまい症(BPPV)への対応に関するものがあります。

STROKE LABのセラピー対象

安定している前庭病変

安定した前庭障害で、評価により進行の証拠がなく自然な代償過程が不十分な場合、リハビリ的な取り組みが有用とされています。

中枢性病変または中枢性・末梢性混合病変

安定した中枢神経系病変や中枢と末梢の混合病変を持つ方もサポートの対象から除外されるべきではなく、末梢障害のみの方と比べると変化に制限があると報告されています。

頭部外傷

頭部外傷のある方は前庭症状による障害が強く出る場合があり、末梢だけでなく認知機能や中枢前庭系にも影響が及ぶことがあります。そのため、前庭リハビリは包括的な頭部外傷プログラムの一部として取り入れられることがあります。

心因性めまい

パニック障害や不安障害に伴う不明確な前庭症状は、適切な評価後に補助的手段としてリハビリが用いられることがあります。不安が軽度な場合には行動的介入の一部として、不安が強い場合には精神医学的アプローチとの併用が重要とされています。

めまいのある高齢者

前庭障害が証明されていない高齢者でも、標準的なバランス練習に視線安定運動を組み合わせることで、転倒リスクを減らす可能性があるとされています。

原因不明のめまい

広範な診断にもかかわらず原因が特定できない場合でも、経験的に前庭系へのアプローチが有用とされることがあります。症状が前庭病変に直接起因しない場合でも、代償的なトレーニングが役立つケースがあります。

良性発作性頭位めまい症(BPPV)

ある研究では、体位変換後に残存するめまいはBPPV患者の約3分の2で観察され、特別な介入を行わなくても3か月以内に自然に軽減したと報告されています。ただし、治療後でもバランス練習が有効な場合があるとされています。

セラピーが適応でない方

メニエール病のように症状が突発的に現れる方では運動を行っても効果が実感しにくい場合があり、特に自発的なめまいや平衡の乱れが月に1回以上みられる方では安定した成果が得られにくい傾向があります。また、運動を行う中で体調が悪化する方もいらっしゃるため、そのような場合には運動だけでなく専門の医療機関での検査や他の方法の活用が望ましい場合があります。

STROKE LABのセラピー例

視覚や体性感覚による代用

急性期には下肢からの体性感覚の手がかりに、慢性期には視覚の手がかりに頼りやすい傾向があります。周辺視による視覚運動から生じる入力は、中心視(眼窩を使った注視)による入力よりも強く作用するとされています。そのため、静止した物体を凝視して歩行中の頭の動きを極力抑えるような対応は、かえって視覚依存を強め、最適とは言えない場合があると考えられています。

姿勢の安定化においては、①姿勢感覚系に安定した視覚的参照や体性感覚情報を活用できるようになること、②残存する前庭機能を利用すること、③効率的かつ有効な代償的姿勢運動戦略を見出すこと、④通常の姿勢戦略を回復することが重要とされています。これらを考える際には、前庭機能が片側か両側か、機能がどの程度残っているか、視覚や固有感覚など特定の感覚様式への依存の強さ、あるいは他の感覚障害の有無などを踏まえることが望ましいとされています。

めまいに対する運動の一例として、①片方の腕を頭の上に上げ、目は上げている手を見て立つ、②前かがみになり、目は手を見続けながら腕を斜めに下げ、手が反対側の足に届くまで下ろす、という動作を左右交互に行う方法が紹介されています。こうしたプログラムを一定期間継続することで、体位性のめまいが4〜6週間程度で軽快する傾向があると報告されていますが、効果の現れ方には個人差があり、高齢の方では時間がかかることや完全に回復しない場合もあるとされています。

脳卒中に対する臨床例↓↓↓

参考論文

- ご予約はこちら

- web予約

病院で培った機能をつなぎ、可能性を広げる施設です。