【2024年最新】脳卒中後の連合反応とは?痙縮との違いと評価 片麻痺の歩行速度とリハビリまで。

痙縮の評価とどう違うのか今一つ整理できません。

評価方法や最新論文も踏まえて勉強しましょう!

連合反応とは?痙縮との違いは?

連合反応とは、運動の際に予想と異なる筋肉の不随意運動が生じる、またはパターン化された反射的な緊張の亢進を意味します。

痙縮と混同して用いられやすい用語ですが、「痙縮は病態で、連合反応はあくまで現象を説明する用語」です。

痙縮はMAS(Modified Ashworth Scale)で評価する傾向があります (MASも厳密には痙縮を評価するわけではなく、筋緊張を評価します) 。

痙縮の詳細な評価は筋電図などの研究を用います。

痙縮という言葉は、かつてLance(1980 年)が1994 年初頭で定義した“ 他動的な伸張に対する反射亢進と速度依存性の抵抗を示すこと”というものから、“ 複合的な神経・非神経性両方の組織変化が生じる問題”というものまで、広く解釈されています。

Lanceの定義は過緊張のみを定義しているためとても限定的であり、未だに議論が続いています。痙縮は、病気の状態(Toft 1995 年)、発達の結果として起こり(Carrら1995 年)、中枢神経内の機能的可塑性と関連がある(Burke 1988 年、Brown1994 年、BarnesとJohnson 2008 年) とされています。

最近では、Pandyanら(2005)の定義によると、痙縮を「上部運動ニューロン病変(UMN)に起因する、間欠的または持続的な筋肉の不随意運動として現れる、感覚運動制御の障害」と広義的に説明しています.

痙縮という用語を用いた文献の31%はLanceの定義を用いており、35%は筋緊張の増加として特に定義は用いていない。さらに、3%は他の定義を用いており、31%は何の定義も用いていなかった(Malhotraら2009 年)と報告されています。

正確な定義の欠如が、痙縮と治療介入の効果を比較する研究をより一層困難にしています。

痙縮と連合反応は皮質網様体脊髄システムと前庭システムの直接的/ 間接的な損傷に関連しており、姿勢コントロールに重要な役割を持っています。

臨床経験から、連合反応は臥位や坐位などよりも、バランスを取ろうと挑戦する場面で多く見られるように思われます。

歩行はヒトのバランスとしては挑戦的な動作であり、結果とし前庭脊髄路を介して抗重力筋への出力が増加します(下肢の伸筋群と上肢の屈筋群)。

そのため、あくまで一つの仮説ですが、臨床的に歩行や立ち上がり場面で見られる上肢の屈曲姿勢は前庭脊髄路の興奮性増加に起因している可能性があります(Klineら2007 年)。

連合反応の中に痙縮が含まれている場合もありますし、痙縮がなくても神経損傷で連合反応が生じることがあります。

これらの反応は、麻痺側以外の四肢に抵抗を与えたり、麻痺側に力を入れる際に、麻痺側四肢に見られます。

これらを評価することで、どのような治療方法が使えるかを判断します。

脳卒中患者に見られる連合反応は以下の通りです。

●屈曲シナジー

●伸筋シナジー

●レイメスト現象(非麻痺側の股関節外転・内転に対する抵抗を与えると、患側に同じ動きが生じる)。

●非麻痺側の脚の屈曲に抵抗すると麻痺側の四肢が伸展し、非麻痺側の伸展に抵抗すると麻痺側の四肢が屈曲する。

●非麻痺側の手の把持に抵抗すると、麻痺側の手の屈曲反応が起こります。

●患者が麻痺側下肢を曲げようとしたり、屈曲が抵抗されたりすると、麻痺側の腕に屈筋の動きや緊張が誘発されることがあります。この反応は同側性シナキネシスと呼ばれる。

●Souque現象 – 腕の緊張が水平より高くなると、指の伸展と外転が誘発される。

連合反応は、障害後における中枢神経系の再編成に関係しています。また、連合反応は活動依存性の学習プロセスのため、患者は必要な運動コントロール無しに、環境と相互作用しようと試みるとき、変貌した運動が結果として見られます。

「連合運動」という言葉は、自然な活動と言及されます。

それは多量の努力を必要とする場合、もしくは複雑で慣れない場合に生じる運動という正常な特徴があります。連合運動は連合反応と共通する多くの特徴を持っていますが、いくつかは異なります。

連合運動との違いは?

連合運動は新しいスキルが学習される時に出現しますが次第に消えます。連合反応では、このようなことは起こりません。

連合反応は運動遂行時に通常含まれない運動単位や筋の活性化により特徴づけられます。そしてこれは運動の練習によって更に強固になります。

ブルンストロームステージ評価は定番です↓↓↓動画で確認!!

記事で詳細に確認したい方は↓↓↓

連合反応・痙縮への治療は?リハビリでどんなことをするのか?

患者が連合反応を呈す場合、その背景には“ 弱化(WEAKNESS)”が主要問題として潜んでいることが多いといえます。

時間と共にこの因果関係は深まり、組み合わさった問題となっていきます。

評価と臨床推論によって、主要問題と連合反応の誘因の両者への系統だった仮説立案が可能となります。

治療は主要問題(複数存在するかもしれない)である陰性徴候に介入することを目的とし、最初に連合反応に対して焦点を当ててはいけません。

陽性徴候と呼ばれる一側面のみへの介入は、根本に潜む運動の問題を改善することはできず、機能の再獲得を促通できません。

もし主要問題点が対象であれば、患者は運動コントロールを改善でき、連合反応は徐々に患者自身によって減退されていきます。

なぜならもはや連合反応を用いる必要がなくなるからであります。

時々、連合反応が不安定性あるいは動揺を導く可能性があり、主要問題に近づけない場合があります。

その場合は直接的に連合反応に介入する必要があります。

治療例 ↓↓↓

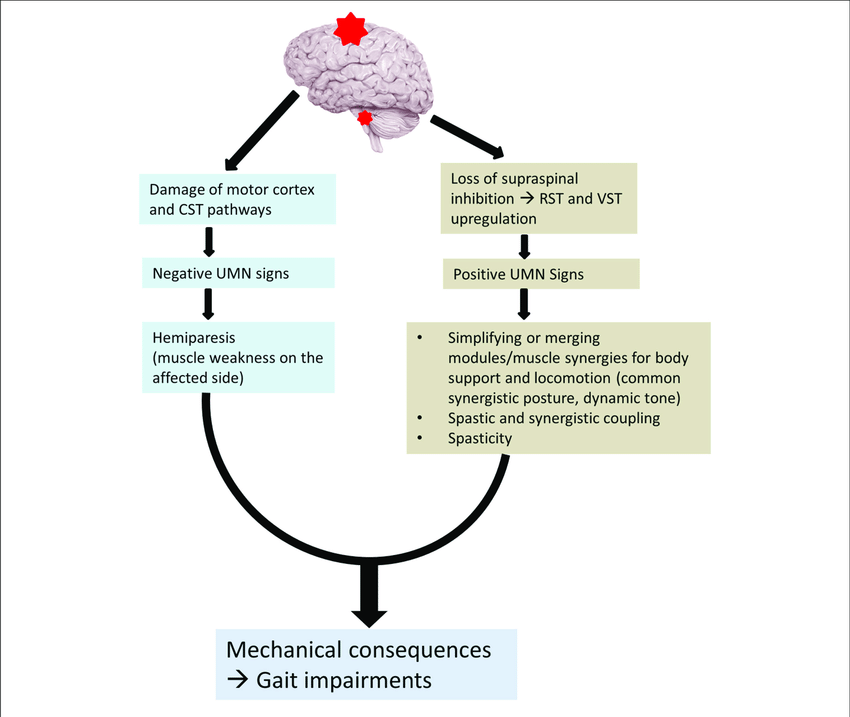

脳損傷後の陽性徴候と陰性徴候

Post-stroke Hemiplegic Gait: New Perspective and Insights より引用

Post-stroke Hemiplegic Gait: New Perspective and Insights より引用

上部:

- 脳の画像

- 赤い星: 損傷部位

左側:

- 運動皮質および皮質脊髄路 (CST) の損傷

- 運動皮質と皮質脊髄路の損傷

- 上位運動ニューロン (UMN) の陰性徴候

- 上位運動ニューロンの陰性徴候

- 片麻痺 (影響を受けた側の筋力低下)

- 片麻痺 (影響を受けた側の筋力低下)

右側:

- 上位脳幹抑制の喪失 → RSTおよびVSTの上方調整

- 上位脳幹抑制の喪失 → 網様体脊髄路 (RST) および前庭脊髄路 (VST) の上方調整

- 上位運動ニューロン (UMN) の陽性徴候

- 上位運動ニューロンの陽性徴候

- 体の支持と移動のためのモジュール/筋肉の協調を簡素化または統合 (一般的な協調姿勢、動的トーン)

- 痙性および協調的な連動

- 痙性

下部:

- 機械的結果 → 歩行障害

- 機械的結果 → 歩行障害

解説:

-

運動皮質および皮質脊髄路 (CST) の損傷

- 運動皮質や皮質脊髄路が損傷を受けると、運動の制御が困難になります。これは上位運動ニューロンの陰性徴候に繋がります。

-

上位運動ニューロン (UMN) の陰性徴候

- 陰性徴候とは、筋力の低下や運動の喪失など、能力の低下を意味します。これにより、片麻痺が発生します。

-

片麻痺 (影響を受けた側の筋力低下)

- 片側の筋肉が弱くなり、運動が困難になります。これは脳卒中の一般的な後遺症です。

-

上位脳幹抑制の喪失 → RSTおよびVSTの上方調整

- 上位脳幹の抑制が失われると、網様体脊髄路 (RST) と前庭脊髄路 (VST) の活動が増加します。これにより、運動ニューロンの陽性徴候が現れます。

-

上位運動ニューロン (UMN) の陽性徴候

- 陽性徴候とは、筋肉の過度の収縮や痙攣などの異常な反応を指します。これには以下が含まれます:

- 体の支持と移動のためのモジュールや筋肉の協調を簡素化または統合 (一般的な協調姿勢、動的トーン)

- 痙性および協調的な連動

- 痙性

- 陽性徴候とは、筋肉の過度の収縮や痙攣などの異常な反応を指します。これには以下が含まれます:

-

機械的結果 → 歩行障害

- 上記の一連の影響により、機械的に歩行が困難になります。これが最終的に歩行障害として現れます。

カテゴリー

タイトル

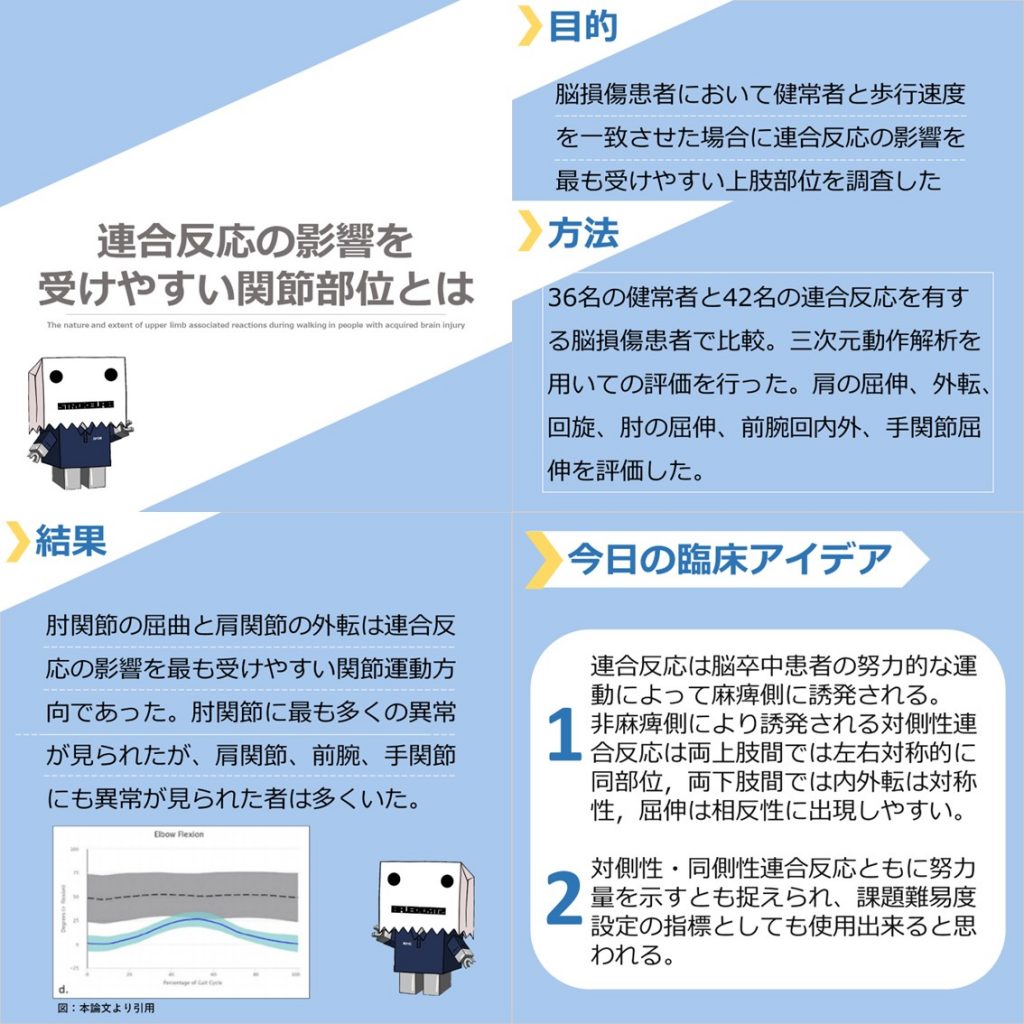

●脳卒中患者の歩行速度の変化に伴う上肢の連合反応について

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●臨床において歩行時に上肢の緊張が高まり、歩行を阻害する患者をよく見かける。歩行と連合反応の関係性についてより学びたく本論文に至る。

内 容

背景

●後天性の脳損傷(ABI)の患者は歩行中に上肢の連合反応などの運動異常を示すことがよくあります。歩行中の腕の振りはエネルギー消費を減らし、歩行の安定性とバランスを高め、より速い歩行速度のために下肢の振り出しを容易にするために重要です。連合反応に起因する異常な上肢の運動は脳卒中患者の歩行、バランス、動的な上肢機能および日常生活動作に悪影響を与える可能性があります。

●後天性の脳損傷患者において健常者と歩行速度を一致させた場合に連合反応の影響を最も受けやすい上肢部位を調査しました。

方法

●36名の健常者と42名の連合反応を有する後天性の脳損傷患者で比較しました。

●参加者は3回の試行を成功させるために、8mの歩道で自己選択歩行速度で最大6回の歩行を実行しました。歩行に対する「通常の快適な歩行速度で、何気なく通りを歩いているかのように」という口頭指示を受けました。

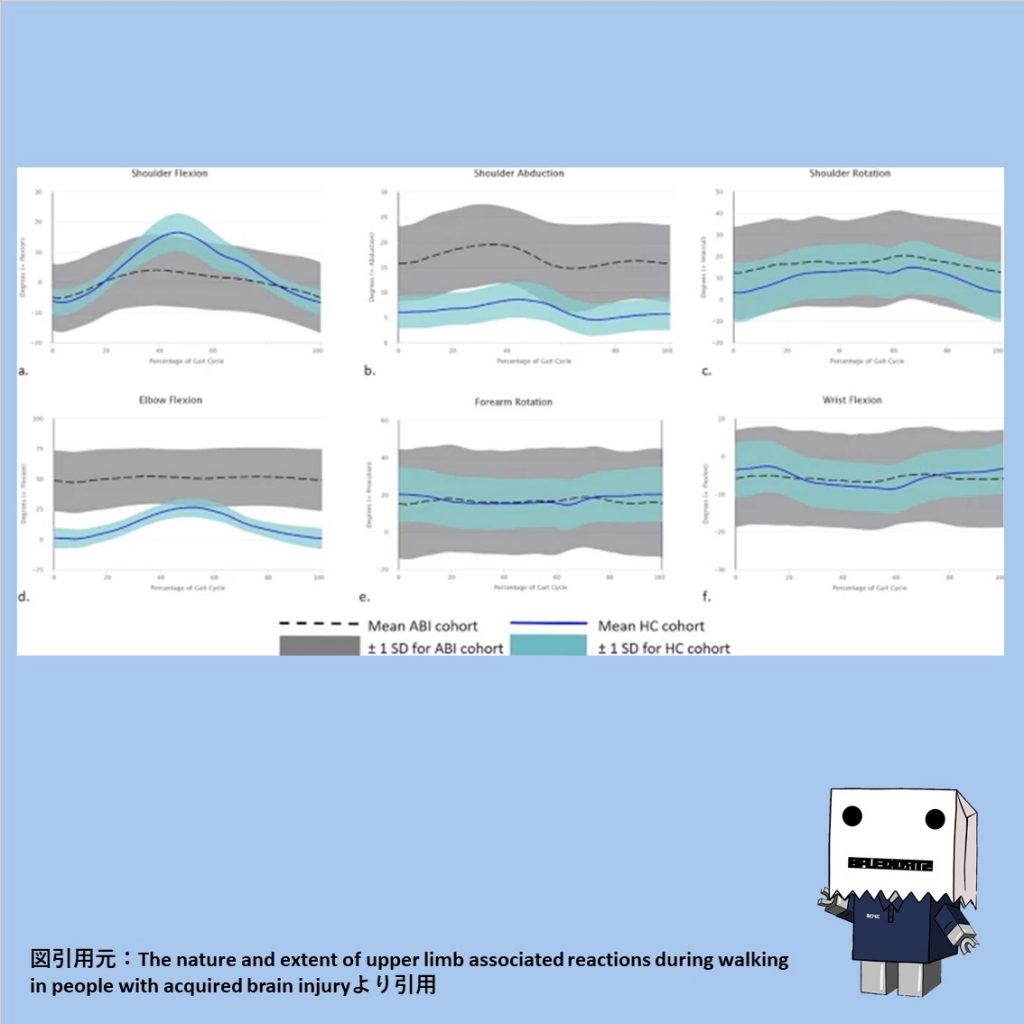

●三次元動作解析を用いての評価を行い、歩行中の肩の屈伸、外転、回旋、肘の屈伸、前腕回内外、手関節屈伸を評価した。

結果

●肘関節の屈曲と肩関節の外転は連合反応の影響を最も受けやすい関節運動方向であった。

●肘関節に最も多くの異常が見られたが、肩関節、前腕、手関節にも異常が見られた者は多くいた。

●補足:連合反応の測定は主に肘に作用する筋肉に焦点が向けられてきました。Kahnらによる連合反応の評価に関するシステマティックレビューでは、含まれている18の研究のうち8つ(44%)が肘関節の連合反応のみを評価し、3つ(17%)が肘関節と1つまたは2つの追加関節を測定したことを示しました。上肢のすべての主要な関節を測定した研究はありません。

●本研究の結果は、肘が最も頻繁に影響を受ける関節であることを示しています。ただし、後天性の脳損傷患者の76%が肩関節に異常なパターンを示し、48%が前腕に、24%が手首にあることを強調することが重要です。したがって、これは、連合反応の包括的評価には、すべての主要な上肢関節を含める必要があり、単に肘に焦点を当てるべきではないことを強調しています。

私見・明日への臨床アイデア

●連合反応は脳卒中患者の努力的な運動によって麻痺側に誘発される。非麻痺側により誘発される対側性連合反応は両上肢間では左右対称的に同部位,両下肢間では内外転は対称性,屈伸は相反性に出現しやすい。対側性・同側性連合反応ともに努力量を示すとも捉えられ、課題難易度設定の指標としても使用出来ると思われる。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

併せて読みたい【脳卒中・連合反応】関連論文

Vol.594.同時収縮が観察ポイント!?脳卒中片麻痺患者の下肢の安定性と筋活動

ケーススタディと臨床推論 脳卒中(脳出血・脳梗塞)片麻痺のリハビリ

Vol.594.同時収縮が観察ポイント!?脳卒中片麻痺患者の下肢の安定性と筋活動

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)