Vol.598.脳卒中患者の多裂筋・脊柱起立筋に左右差がある!?

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

タイトル

●脳卒中患者の多裂筋の左右差と筋萎縮

●原著はAsymmetric atrophy of the multifidus in persons with hemiplegic presentation post-strokeこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●脳卒中患者の体幹の介入をしていると不活動な多裂筋に触れる事が多い。研究的にはどのような報告がなされているのか興味を持ち本論文に至った。

内 容

目的

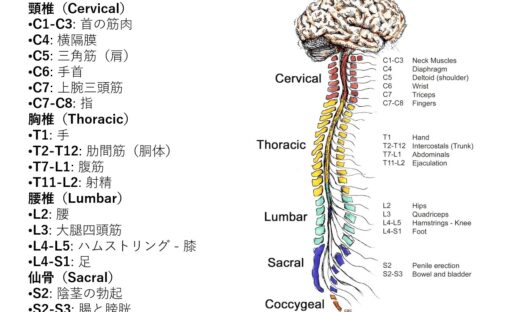

●目的は脳卒中後片麻痺患者の傍脊柱筋の脂肪浸潤と断面積(CSA)の非対称性を特定することでした。

方法

●脳卒中後に腰部のMRIを受けた片麻痺患者26名が研究に参加した。

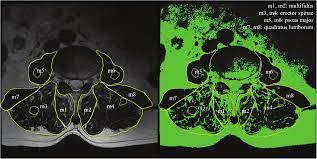

図参照:Asymmetric atrophy of the multifidus in persons with hemiplegic presentation post-stroke

●個々の傍脊柱筋(多裂筋、脊柱起立筋、腰方形筋、大腰筋)の脂肪浸潤と断面積(CSA)および機能的CSA(FCSA)を、T2強調画像でL1-L2からL5-S1まで両側から測定した。また、各傍脊柱筋のFCSAと総CSAの比を算出した。これらのパラメータは麻痺側と非麻痺側および慢性期の患者とそうでない患者の間で比較した。

結果

●機能的断面積(FCSA)およびFCSAと全体のCSA比は、慢性期の患者においてL5-S1の多裂筋で麻痺側が非罹患側に比べて有意に小さかった。その他の筋肉には有意な変化は見られなかった。

●麻痺側の脊柱起立筋と非麻痺側の多裂筋は比較的サイズが増加しました。

私見・明日への臨床アイデア

●脳卒中患者の麻痺側では多裂筋などローカルマッスルが不活性でグローバルマッスルが過活動となっていることが示唆された。分節的な動きが難しく、剛性を高め、非効率的で疲れやすい体の使い方になっていると推測される。まずは、静的な姿勢からローカルマッスルのトーンを上げていく事は重要で、その上でグローバルマッスルのダイナミックな身体の使い方の再教育を臨床では意識したい。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

併せて読みたい【体幹・多裂筋】関連論文

●Vol.481.多裂筋の浅層・深層の役割の違いとは?上肢挙上動作中の腰部多裂筋の浅部および深部線維の異なる活動

●vol.244:多裂筋の筋活動-四つ這いと腹臥位- 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

●vol.309:コアマッスルリリーステクニックと腰椎変形・腰痛 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)