Vol.469.サルコペニア肥満って何?運動および栄養介入がサルコペニア肥満に及ぼす影響

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

タイトル

●サルコペニア肥満って何?運動および栄養介入がサルコペニア肥満に及ぼす影響

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●サルコペニア、フレイルという言葉が一般的となったが、サルコペニア肥満という言葉はまだ聞きなれず学習の一助として本論文に至る。

内 容

背景

●サルコペニア肥満(SO)を有する人の運動と栄養介入の影響のメタアナリシスです(meta-analysis:複数の研究の結果を統合し、より高い見地から分析すること、またはそのための手法や統計解析のことである。)。

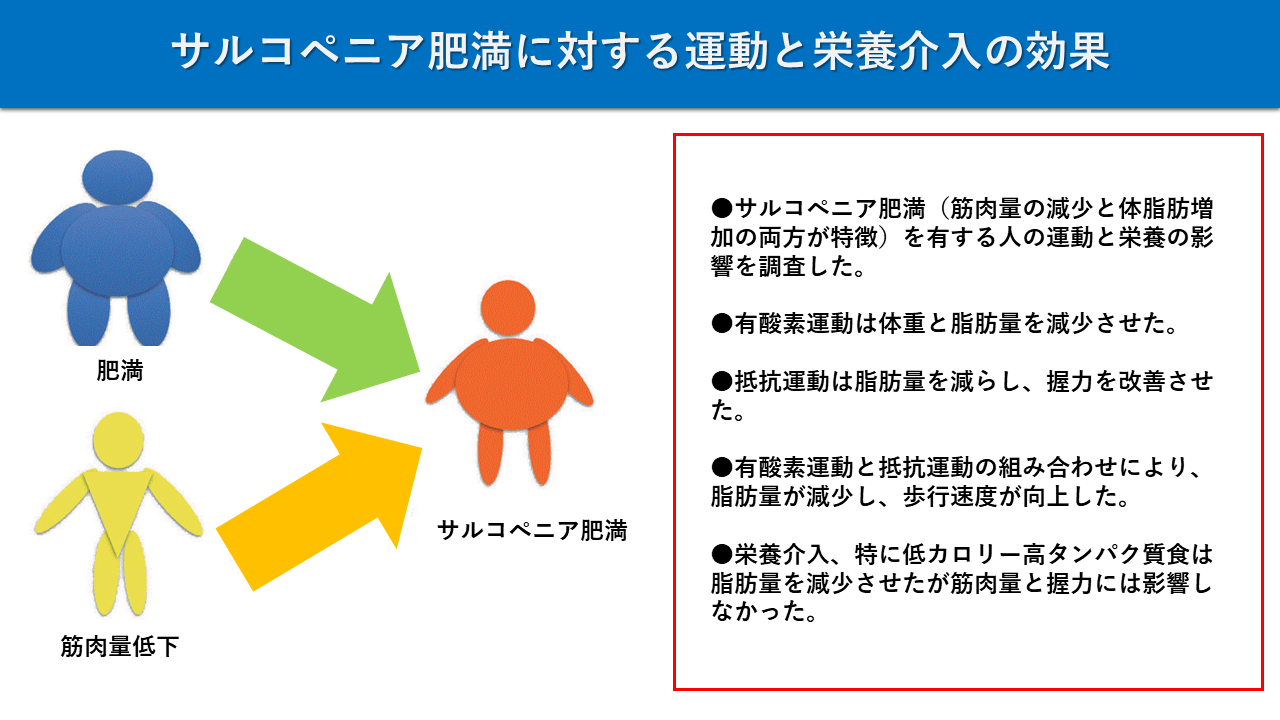

●補足:サルコペニア(筋肉量の減少)と肥満(体脂肪の増加)が重なった状態が「サルコペニア肥満(SO)」である。彼らは、サルコペニアや肥満だけの人よりも、代謝性疾患や身体障害のリスクが高いです。サルコペニアまたは肥満のみの個人と比較して、SOの人は代謝障害のリスクが高く、CVDの有病率が高く、死亡率が高く、歩行速度などの身体能力が低下します。

●運動と栄養は肥満とサルコペニア管理の両方に効果的であると報告されています。サルコペニア肥満(SO)の人の体組成、代謝の健康、身体能力に対する運動と栄養の影響を調査することを目的としました。

方法

●言語や発行日の制限なしにPubMed、Scopus、Clinical Key、Cochrane Libraryを調査しました。 2019年4月までに公開された適格な研究に対してシステマティックレビューが行われました。

結果

●有酸素運動は体重と脂肪量を減少させました。運動介入(8〜24週間)により、SO集団のBW(body weight:体重)、BMI、FM(fat mass:脂肪量)、BF%(body fat percentage:体脂肪率)、握力および歩行速度の点が改善されることがわかりました。

●抵抗運動は脂肪量を減らし、握力を改善させました。

●栄養介入(12〜24週間)は脂肪量を減少させたが筋肉量と握力には影響しませんでした。

●SO患者の代謝と炎症マーカーは、運動介入後も変化しませんでした。運動または栄養介入のみと比較して、運動と栄養を組み合わせた介入は、SO集団の体組成、握力、歩行速度、または代謝および炎症性バイオマーカーに追加の有益な効果を与えませんでした。

●8〜24週間の運動では、SO患者のTSM(total skeletal muscle:総骨格筋量)は有意に増加しませんでした。それにもかかわらず、運動はSO患者の加齢に伴う筋肉の喪失を防ぎました。たとえば、研究では、TSMは運動介入後に変化しませんでしたが、対照群では有意に減少したと報告されています。

●SOのある高齢者では、単独で、またはサプリメントと組み合わせて運動すると、FM脂肪量が減少し、TSM総骨格筋量が増加することが示されています。この以前の発見と一致して、我々の研究は運動がFMを減少させることを発見しました。

私見・明日への臨床アイデア

●日本では高齢者の約20%以上の方がサルコペニアである。筋肉率は男性27.3%、女性で22.0%を下回ると運動機能の低下をきたすといわれる。サルコペニア肥満の方には、栄養管理はした上で、有酸素運動と抵抗運動の組み合わせが良いようである。しかし、生活習慣を変える、運動習慣をつけるという事は自身の身に置き換えても簡単なことではない。さらに、認知機能障害や抑うつ傾向にある高齢者も多く、どうしても身体活動量が少なく不活動状態となりやすい。また、肥満もその後の認知障害や精神疾患に関連しやすいと言われる。本人だけでなく周囲の協力・医療機関の力も得ながら、向き合っていく事が重要である。

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)