Vol.468.脳卒中後の最初の60日で必要な歩行速度の改善の値とは?脳卒中患者の歩行速度変化のMCID

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

タイトル

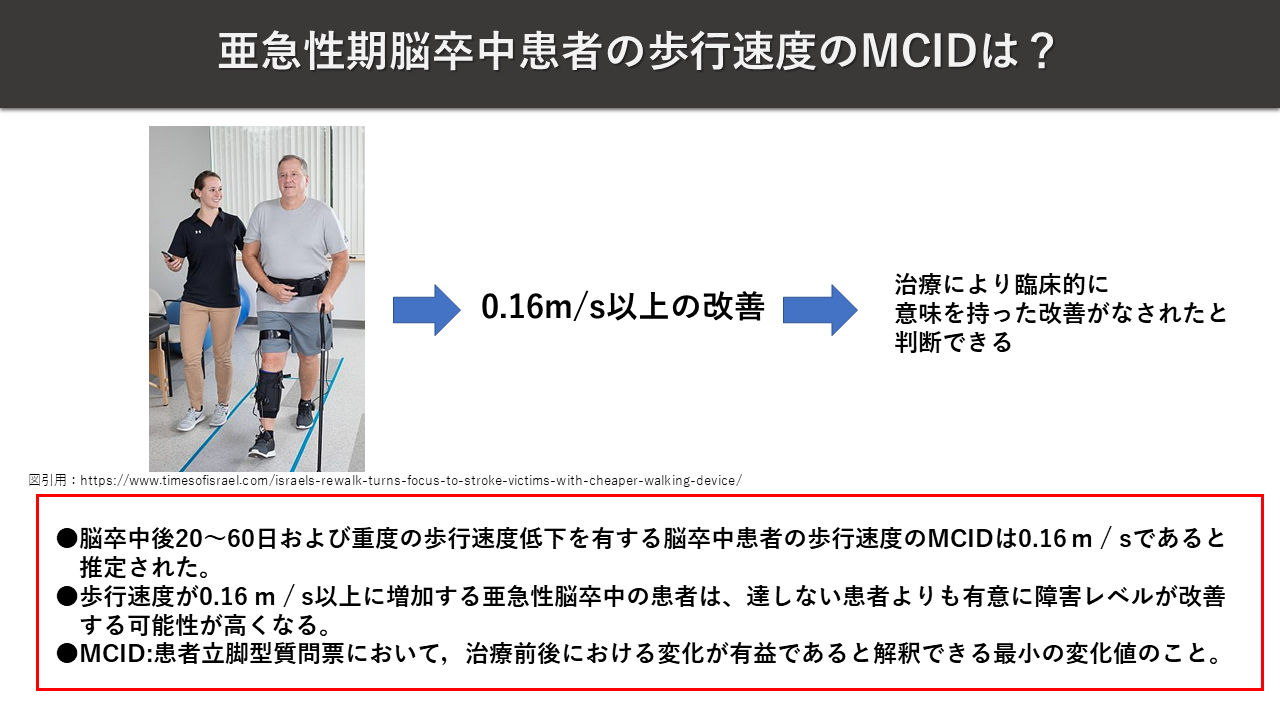

●脳卒中後の最初の60日で必要な歩行速度の改善の値とは?脳卒中患者の歩行速度変化のMCID

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●日々10m歩行など歩行評価を行うが、どの時期にどの程度の改善を示すと良いと判断できるのか不明な部分があり、意味のある変化値について学ぶべく本論文に至る。

内 容

背景

●脳卒中患者の歩行速度が回復している方において、身体機能の改善と障害の減少が報告されています。しかし、臨床的に意味を持った改善がなされたと判断できる最小限の変化値(MCID)は決定されていません。

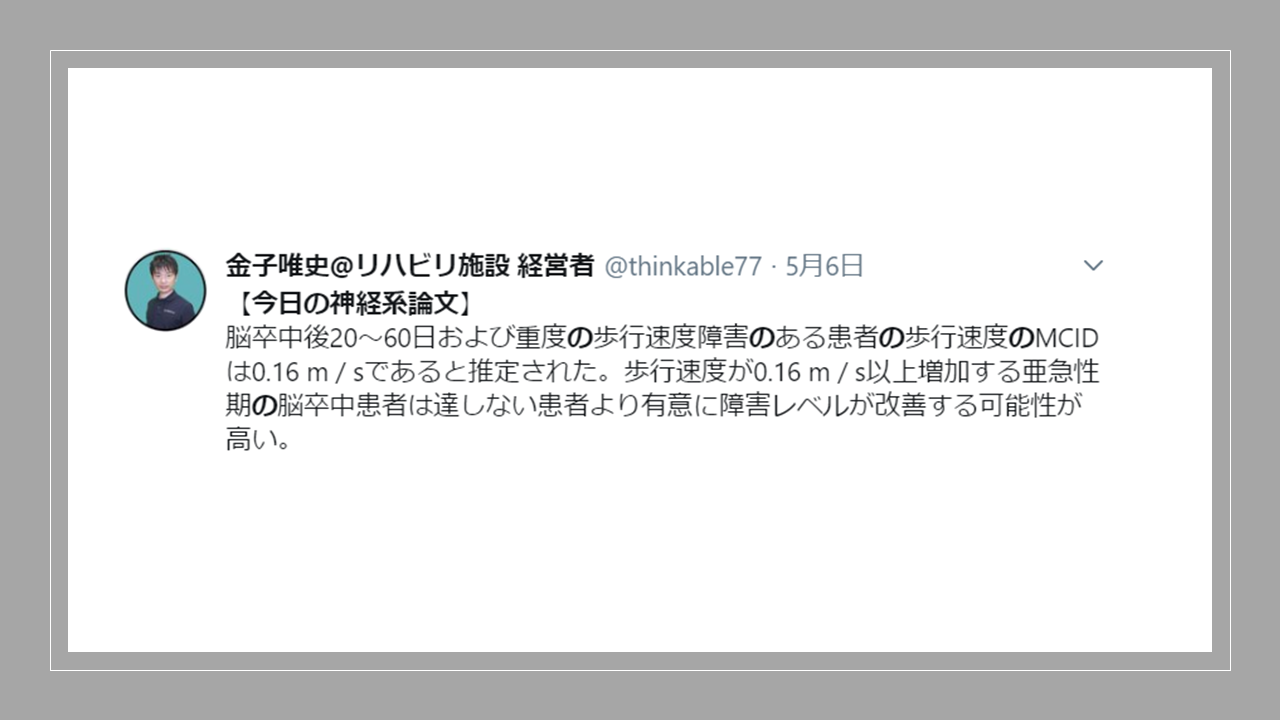

●研究目的は、脳卒中後20〜60日の患者のthe modified Rankin Scale (mRS) scoreの改善に関連する快適な歩行速度(CGS)の臨床的に意味を持った改善がなされたと判断できる最小限の変化値(MCID)を決定することでした。

方法

●研究の参加者は脳卒中患者283人でした(適応基準:18歳以上の年齢、脳卒中後45日以内、下肢麻痺残存、1人の援助で少なくとも3m歩く能力を有する、指示に従う能力がある、<0.80 m / sの快適歩行速度、自宅への退院が予想される。)快適な歩行速度を測定し、脳卒中後20日および60日でmRSスコアを評価しました。障害レベルの有意な変化を検出するために、mRSの≥1の改善が使用されました。(参加者は、各時点で「最も頻繁に」使用している歩行補助具(例:杖、歩行器)または装具を使用しました。)

結果

●平均快適歩行速度は、脳卒中後20日で0.18(0.16)m / s、60日で0.39(0.22)m / sでした。すべての参加者のうち47.3%が1以上の障害レベルの改善をしました。20日と60日で評価した快適歩行速度のMCIDは0.16 m / sの改善として推定されました。歩行速度が0.16 m / s以上改善を有する亜急性期脳卒中患者は、そうでない患者よりも有意に障害レベルが改善する可能性が高くなります。

私見・明日への臨床アイデア

●この臨床的に意味のある歩行速度の変化値は、地域によって求められる値が異なる可能性がある。自宅周辺環境がアスファルトの方、農村地、雪国での自立歩行が必要な方・・可能であれば、地域ごとの(各病院ごとの)FIMなどと10m歩行の相関などみて行けると良いと思われる。

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)