vol.90:FES(電気刺激)を使用した歩行における最も良い貼付部位は? 脳卒中/脳梗塞リハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

☟☟ 本論文詳細は ☟☟

カテゴリー

歩行・神経系

タイトル

脳卒中患者の歩行に有効な機能的電気刺激(FES)の貼付位置は?Comparison of Gait Aspects According to FES Stimulation Position Applied to Stroke Patients?PMCへByeong-mu mun et al.(2014) The Society of Physical Therapy Science.

はじめに

●はじめに脳卒中患者の正常歩行パターンを確立するために、機能的電気刺激(FES)が最近使用されている。

●機能的電気刺激の治療的介入は、筋力の集中的強化のために協調運動中の麻痺側の制御能力を高めることができる。

●損傷後の残存している神経伝導路上の機能的電気刺激は、患者の失われた運動能力を改善することができ、能動的および反復的運動中の患者に対する再学習を最大限にするのに役立ち得ます。

機能的電気刺激(FES)治療における本研究以前のエビデンス紹介

●FESによる歩行訓練に関する先進的な研究では、背屈筋に適用されたFESは、swing相において背屈筋を促通させることによりdrop footを防止する。さらに底屈筋の痙性低下により歩行速度を上げることに有効である。

●Leeらによって中殿筋に対するFES刺激が、脳卒中患者の歩行能力を高め、患者の日々の行動範囲および独立歩行に寄与すると述べた。

●Bogatajらは、FES刺激が、他の治療法よりも脳卒中患者において歩行速度または協調的な動作能力に速い効果を示すことを報告した。

●Ngらは、FESと組み合わせた歩行訓練が一般的な理学療法より効果的であると報告した。

●Kimらは、股関節外転筋の回復は股関節の位置を安定化させ、独歩とバランス回復の重要な要素であると述べ、背屈筋と股関節外転筋が歩行速度に影響を与えることを報告した。

●Robertsonらは、背屈筋にFES刺激を加え、ABC(活動特有のバランス尺度)を評価することにより、15人の脳卒中患者との4週間のバランストレーニングを行い、FES刺激を受けた試験群が有意な改善を示したことを報告した。

研究目的

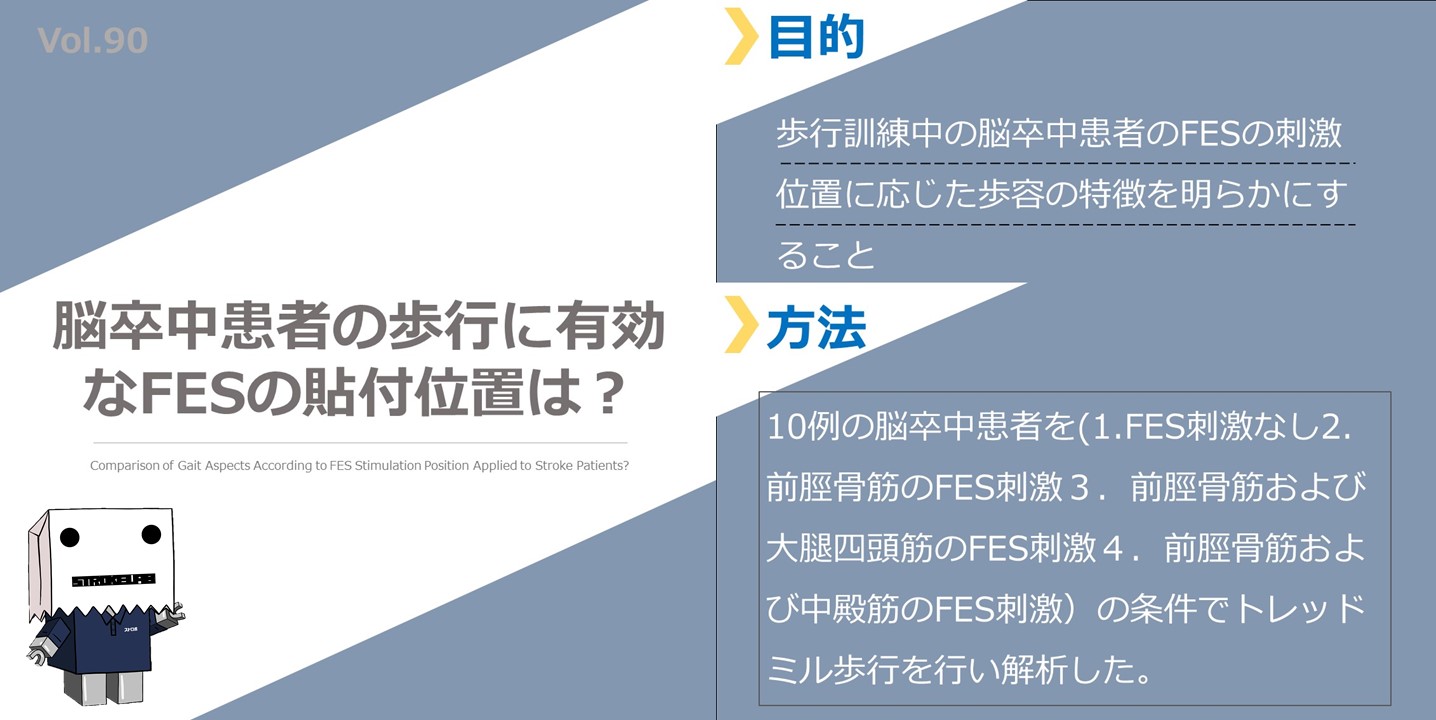

●歩行訓練中の脳卒中患者の電気刺激の刺激位置に応じた歩容の特徴を明らかにすることを目的とした。

研究参加者と方法

10例の脳卒中患者を

•FES刺激なしの歩行(非FES)

•前脛骨筋のFES刺激下での歩行(TA)

•前脛骨筋および大腿四頭筋のFES刺激下での歩行(TAQ)

•前脛骨筋および中殿筋のFES刺激下での歩行(TAGM)

をトレッドミル上で行い、歩行を解析した。

研究結果

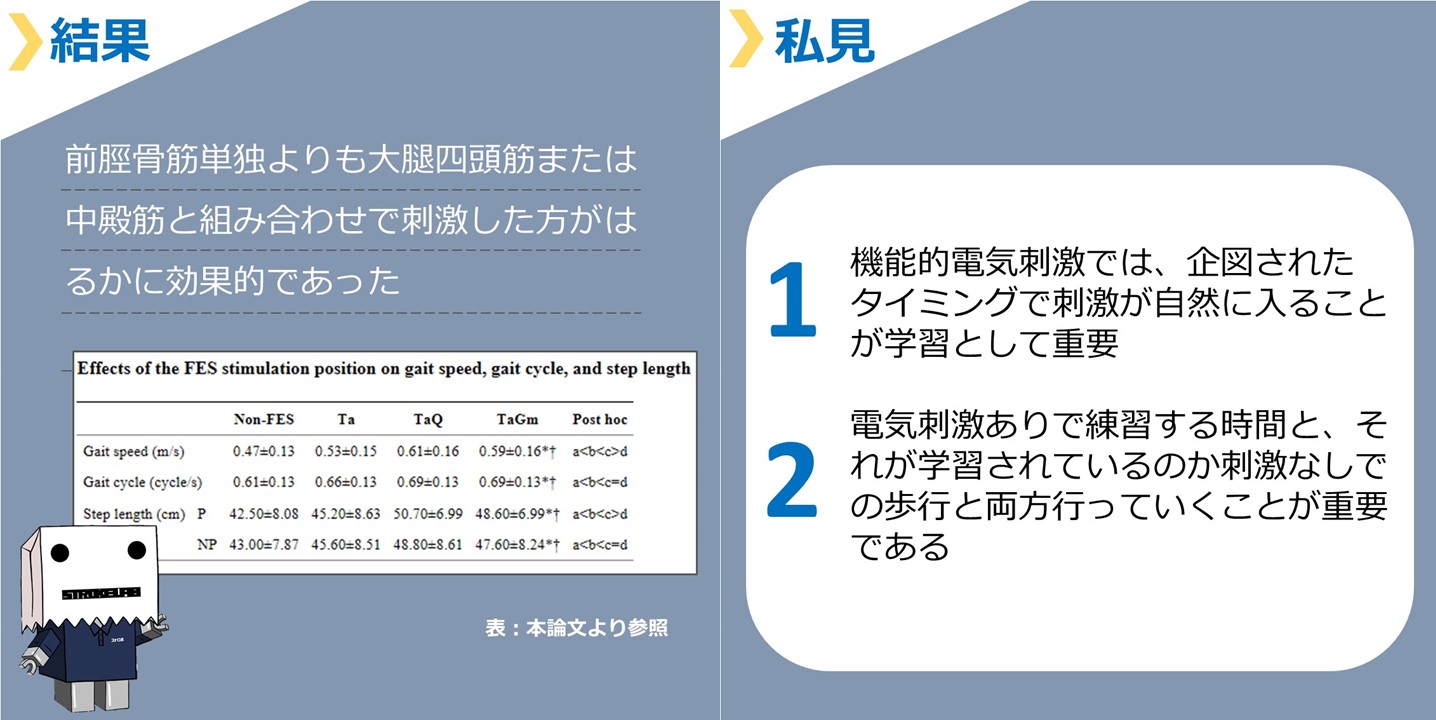

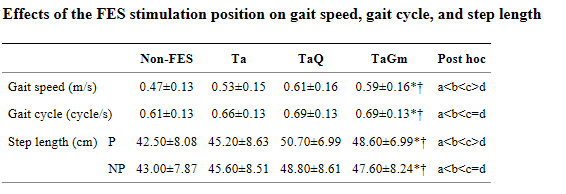

●FES刺激位置に応じて、歩行速度、歩行周期、歩幅からなる歩容の測定値の分散を繰り返し測定した結果に基づき、FES刺激が有意に歩行に影響を与えることが分かった。

●歩行訓練中のFES刺激は、筋出力の増加および関節の良好な動きを引き出し、姿勢の安定性および非麻痺側のstance相・step長を増加させる。

●それはまた、swing相における足関節の背屈を刺激し、麻痺側のswing相を短縮し、歩行速度を増加させる。

●この研究の唯一の制限は、歩行解析が床面の代わりにトレッドミルで行われたことである。

●結論として、FESを用いた脳卒中患者の歩行訓練中に前脛骨筋のみを刺激するよりも前脛骨筋および大腿四頭筋または前脛骨筋および中殿筋を刺激した方がはるかに効果的であることが分かった。

私見・明日への臨床アイデア

●人の動きは一つずつの筋全てが別個に働き動作を形成しているわけではなく、「シナジー」「モジュール機能単位」といった複数の筋がそれぞれ強弱はあるとしても、より協同的に動作を生成しているため、それらを考慮した刺激入力が機能的と考える。

●トレーニングやハンドリングにおいても同様である。常に動作・全体を見ながら各筋へのアプローチをすべきである。

臨床後記:更新2021/2/23

●電気刺激(NMES)では、ただ電気を流せば良いというわけではなく、企図されたタイミングで刺激が自然と入ることが学習としては重要だと思う。電気刺激ありで練習する時間と、それが学習されているのか刺激なしでの歩行と両方行っていくことが重要である。

機能的電気刺激(FES)の質問コーナー

質問:論文上ではなかなか有効な電気刺激(FES)の貼付位置が見つかりません。臨床的に有効だと思う貼付位置を教えてください。

●多くの療法士が前脛骨筋(腓骨神経)に電気刺激を適用するのを見かけます。勿論TAへの適用はToeクリアランスを改善させ、HCからの接地を促すなどメリットが大きいです。

●私が臨床的に実施するにあたっては、大腿直筋の近位と前脛骨筋の機能的単位への適用は有用と感じています。股関節レベルの活動の促進による遊脚期の中枢の安定とその安定の中でHCを迎える事ができるため、HCも安定する印象です。

●また、脳卒中患者では、足関節底屈筋の弱化が示されています。多くの海外文献では下腿三頭筋への電気刺激が推奨されています。内側・外側腓腹筋双方に同時に貼付することで蹴り出しが安定する印象です。腓腹筋の片側のみだと、足部の向きなどが変化し、上手く蹴ることができない印象です。

下記の関連論文もご参照ください。

●Vol.438. Fast FESは歩行時の足関節周囲筋の協調的な活動を改善させる!?ヒラメ筋or前脛骨筋にFESを用いた高速トレッドミル練習の効果

●vol.385:FES刺激の位置・組み合わせによる歩行様態の変化 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)