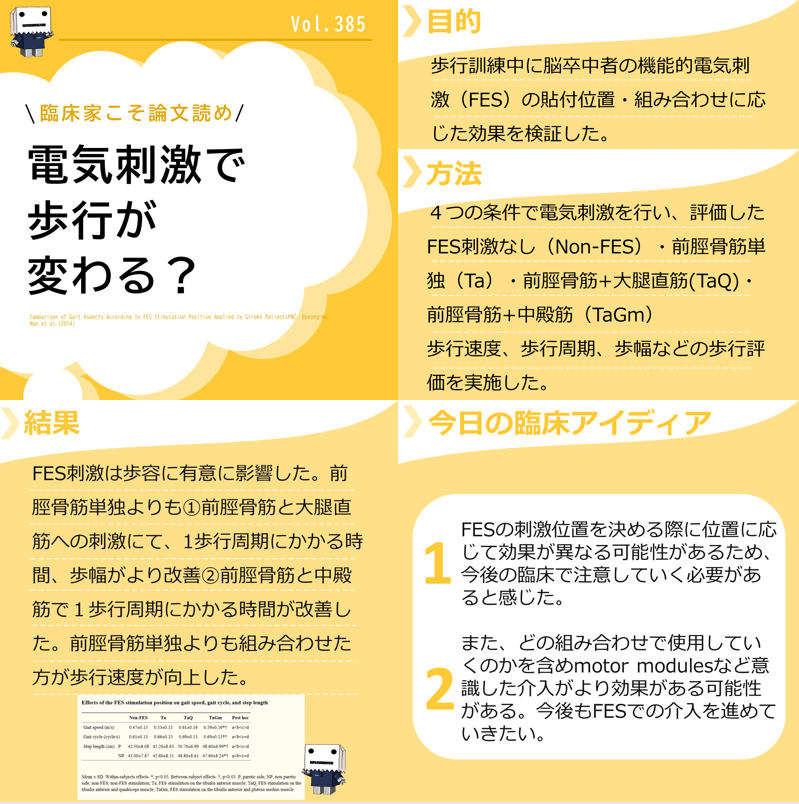

vol.385:前脛骨筋と他部位との電気刺激の組み合わせが歩行に与える効果とは? 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

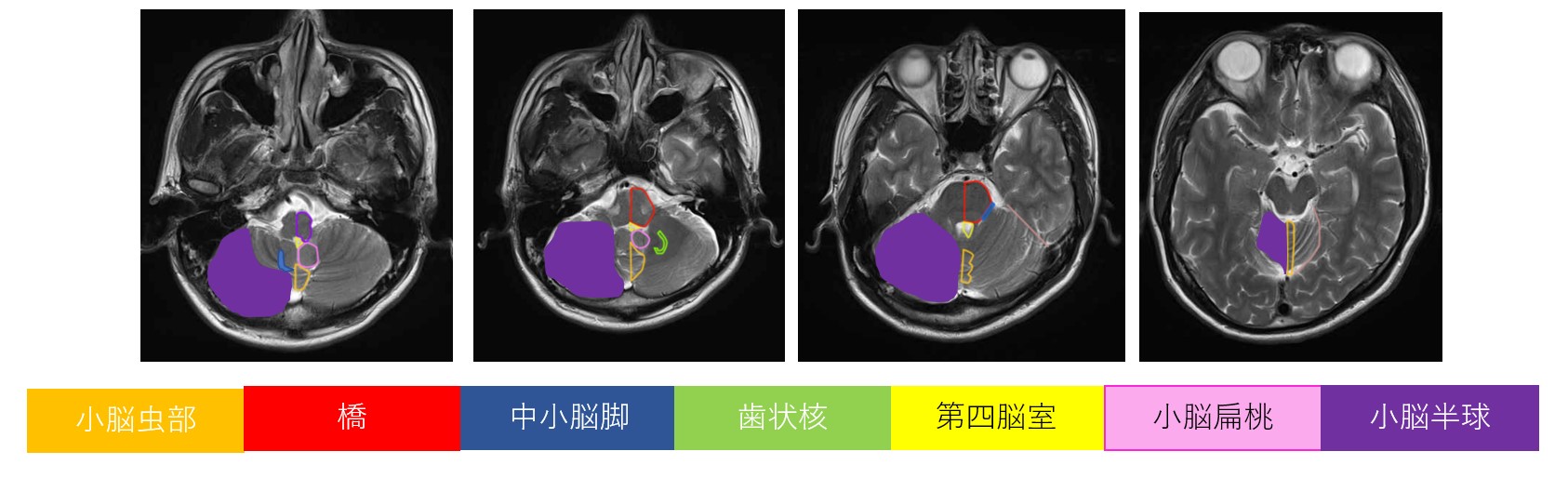

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

歩行

タイトル

FES(機能的電気刺激)の位置・組み合わせによる歩容の変化 Comparison of Gait Aspects According to FES Stimulation Position Applied to Stroke PatientsPMC Byeong-mu Mun et al.(2014)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・近年、NMF1・IVES・ウォークエイド・MUROはじめ電気刺激機器の使用頻度も多くなっているが、学校教育で重点的に学習することは少なかった。その為、適切な位置に電極を貼ることが難しい場合も多く、臨床上も刺激位置によって違いがあるように感じた。FES治療においての電気刺激位置をより効果的に行いたいと思い、本論文に至る。

内 容

目的

・本研究では、歩行訓練中に脳卒中者の機能的電気刺激(Functional Electrical stimulation:FES)の貼付位置・組み合わせに応じた効果を検証した。

方法

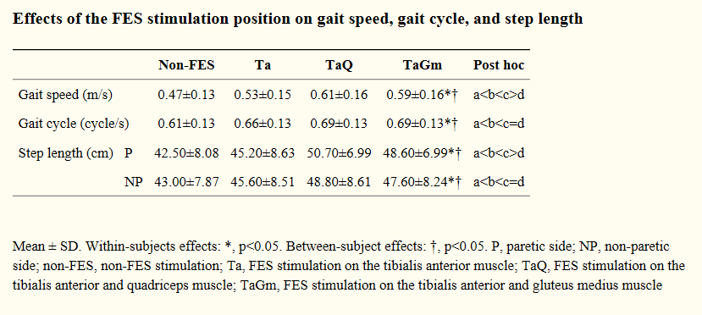

・脳卒中者10名を対象に実施した。同患者で5分間の休息を挟み、以下の4つの条件で電気刺激を行い、評価した。

・FES刺激なし(Non-FES)・前脛骨筋単独(Ta)・前脛骨筋+大腿直筋(TaQ)・前脛骨筋+中殿筋(TaGm)

・歩行速度、歩行周期、歩幅などの歩行評価を実施した。

結果

・FES刺激は歩容に有意に影響した。

・前脛骨筋単独よりも①前脛骨筋と大腿直筋への刺激にて、1歩行周期にかかる時間、歩幅がより改善②前脛骨筋と中殿筋で1歩行周期にかかる時間が改善した。前脛骨筋単独よりも組み合わせた方が歩行速度が向上した。

私見・明日への臨床アイデア

・FESの刺激位置を決める際に位置に応じて効果が異なる可能性があるため、今後の臨床で注意していく必要があると感じた。また、どの組み合わせで使用していくのかを含めmotor modulesなど意識した介入がより効果がある可能性がある。今後もFESでの介入を進めていきたい。

臨床における機能的電気刺激(FES)についての質問コーナー

質問1:一度に電気刺激は何筋まで刺激できますか??

●コンピューターで制御されていれば話は別ですが、徒手や小型電気機器では2筋までかと思います。以前、脳卒中患者に対し機器を2個使用し、4筋試用したことがありますが、その際はセラピスト側の操作能力が過剰に求められ上手くいかなかった覚えがあります。多ければ良いというものでもありません。

関連記事はこちら☞●vol.90:FES(電気刺激)を使用した歩行における最も良い貼付部位は? 脳卒中/脳梗塞リハビリ論文サマリー

質問2:電気刺激の刺激部位が上手く決められません。何か良い方法はありますか?

●基本的には、神経・筋の解剖を学ぶのが一番です。その上で、姿勢により筋はその位置を変えてしまうので電気刺激しようと思う練習場面を想定して貼付します。貼付したら片側は動かさないで電気刺激しながら、片側のパッドを上下左右など動かして筋収縮の反応の変化を見ます。それにより、より反応が良い位置があれば少し貼付位置をずらします。

関連記事はこちら☞●vol.387:電気刺激療法(NMES)が痙縮筋に及ぼす効果とは?? 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

論文サマリー 一覧はこちら 脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)