【2024年最新】下垂足の原因と治し方とは?鶏歩・内反の評価・治療・リハビリまで解説

下垂足(drop foot)の概要

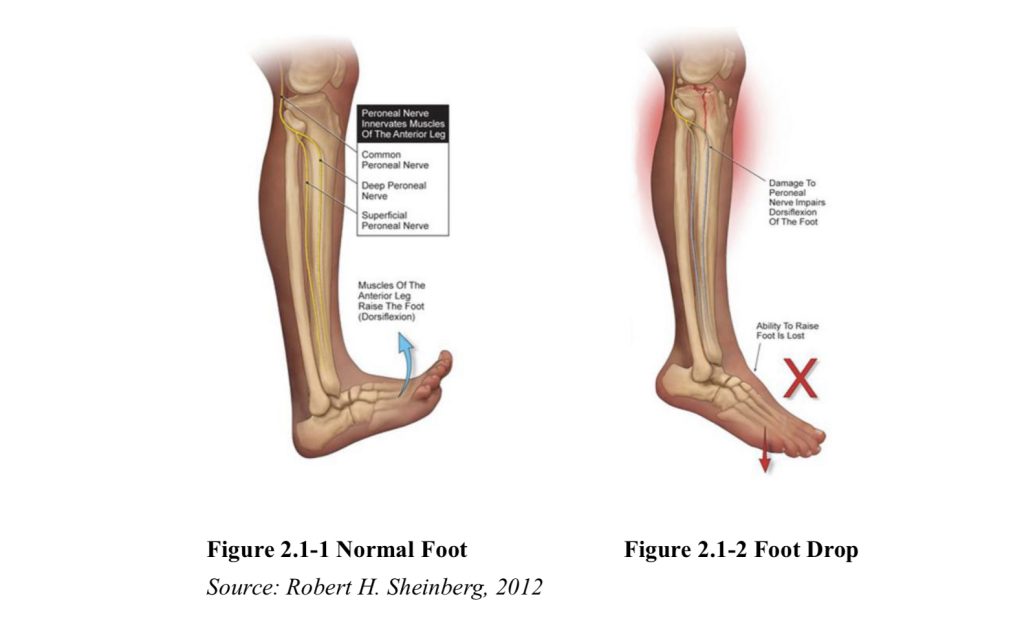

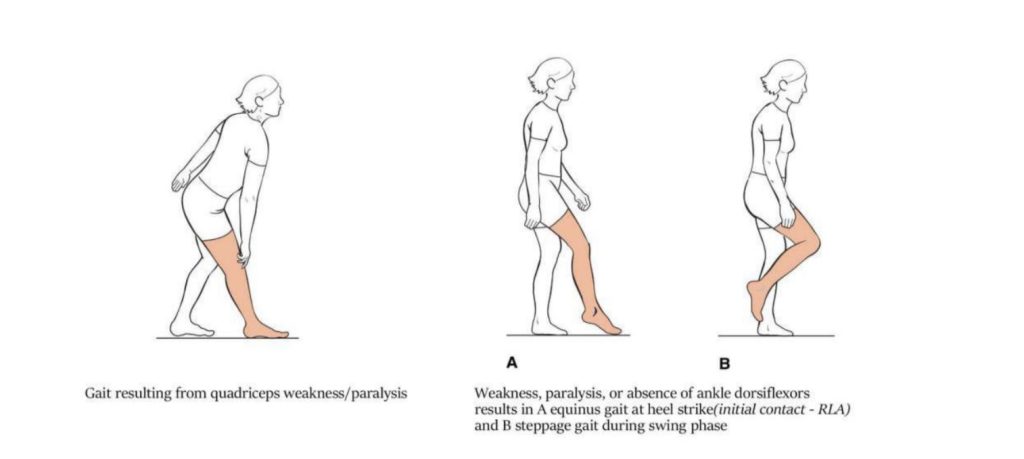

下垂足(drop foot)は病気自体ではなく、神経学的・解剖学的または筋肉的な問題によって生じる一般的な症状です。前脛骨筋、長趾伸筋、長母趾伸筋などがうまく働かないと、歩行時に足先を十分に背屈できず、図のように足部が下垂してしまいます。

また、足首や足の背屈筋が弱いと内反変形を引き起こし、遊脚相でつま先が地面に触れないよう股関節や膝関節の屈曲を強調して歩く鶏歩がみられることがあります。これにより足先の引っかかりや転倒リスクが高まります。

足関節背屈筋を強化するだけでなく、拮抗する底屈筋や足底筋のケア、可動域の改善も重要です。足関節背屈の制限や底屈筋の過緊張なども、背屈不十分の原因となり得ます。

下垂足(Drop Foot)の一般的な原因

下垂足のメカニズムと病的過程

下垂足(drop foot)は上位・下位運動ニューロン経路のさまざまな病態が重複して生じるため、病変部位を特定するのが難しい場合があります。主な損傷メカニズムは次の3つに分類されます。

1)圧迫障害

腓骨神経は腓骨頭付近で表在化するため、圧迫に弱く、長期の寝たきりや体重減少、ギプスのきつさ、手術中の圧迫などが原因で麻痺を起こしやすいです。梨状筋付近で坐骨神経が圧迫され、足下垂を生じる場合も報告されています。

・ICUでの長期ベッドレストや複数の神経を巻き込む重症多発性神経炎、糖尿病による易感染性・易損傷性なども下垂足の発症要因になります。

・腰部神経根症のうちL5神経根の障害も一般的な原因で、椎間板ヘルニアや骨・靭帯による圧迫が関与します。

2)外傷性傷害

坐骨神経障害は股関節の外傷や手術に起因することが多く、単神経障害としては2番目に多いパターンです。骨盤手術や放射線療法による合併症でも起こり得ます。

3)神経系疾患

シャルコー・マリー・トゥース(CMT)は遺伝性の末梢神経障害で、下肢筋力の低下や変形が特徴的です。

脳卒中による片麻痺でも足部の背屈障害が出現し、下垂足として表れることがあります。上位運動ニューロンの病変では筋緊張の亢進や反射亢進も加わる場合があります。

臨床的に重要な解剖学的構造

図引用元:visible bodyより

総腓骨神経はL4,5,S1,2の後方分枝からなり、腓骨頭の後方から腓骨頸部に沿って走行します。損傷により前脛骨筋や足背屈筋の筋力低下が生じます。

腓骨神経の詳細は下記記事も併せてご覧ください。

下垂足の評価

病歴

病歴では、膝の外傷、最近の脊椎・四肢手術、神経系疾患の家族歴などを中心に確認します。

疼痛

総腓骨神経の損傷では神経原性疼痛を伴う場合があり、足背や膝外側に生じることが多いです。感覚変化も併発していれば神経損傷を疑います。

足関節背屈の評価

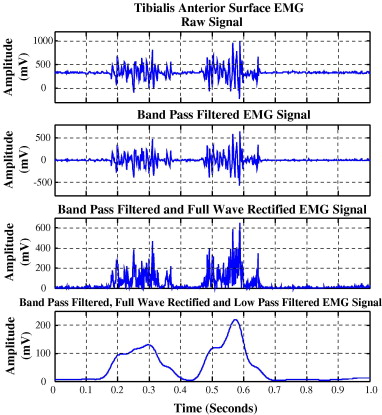

自動運動の評価に加え、筋電図(EMG)や神経伝導検査を用いることもあります。

なぜEMGをやるの?

足関節背屈の予後が良好な疾患は?

身体検査

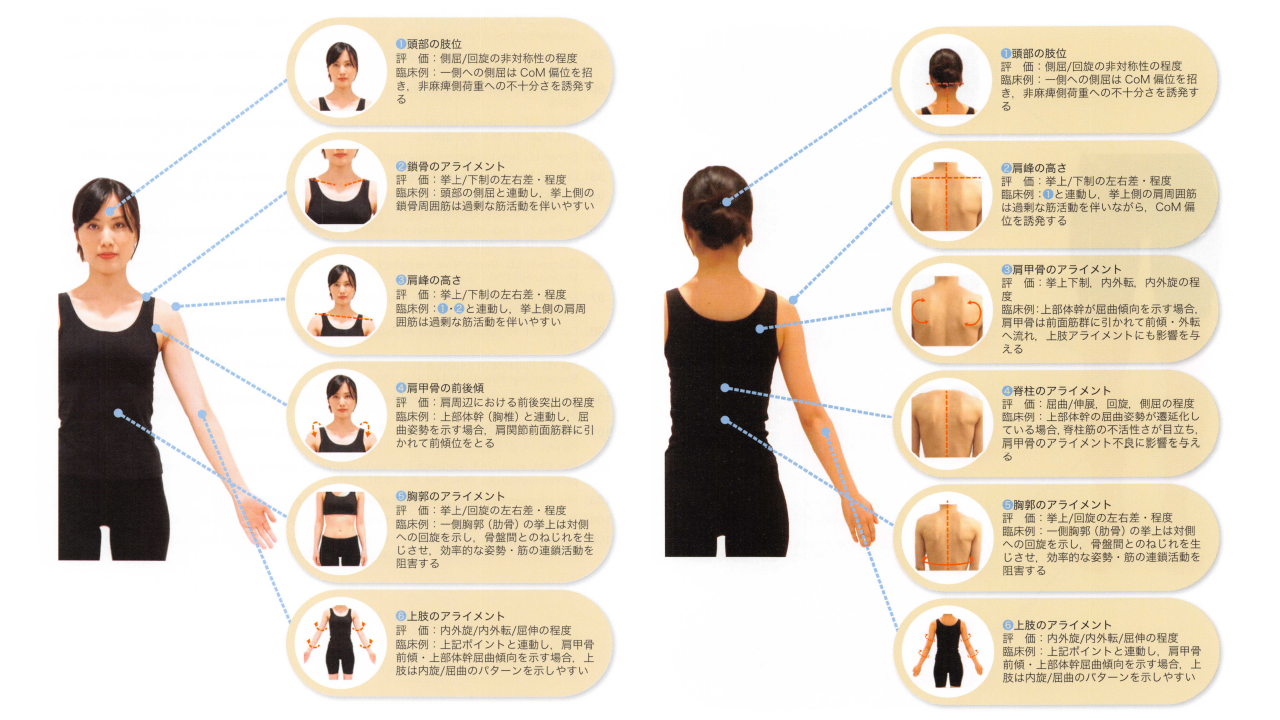

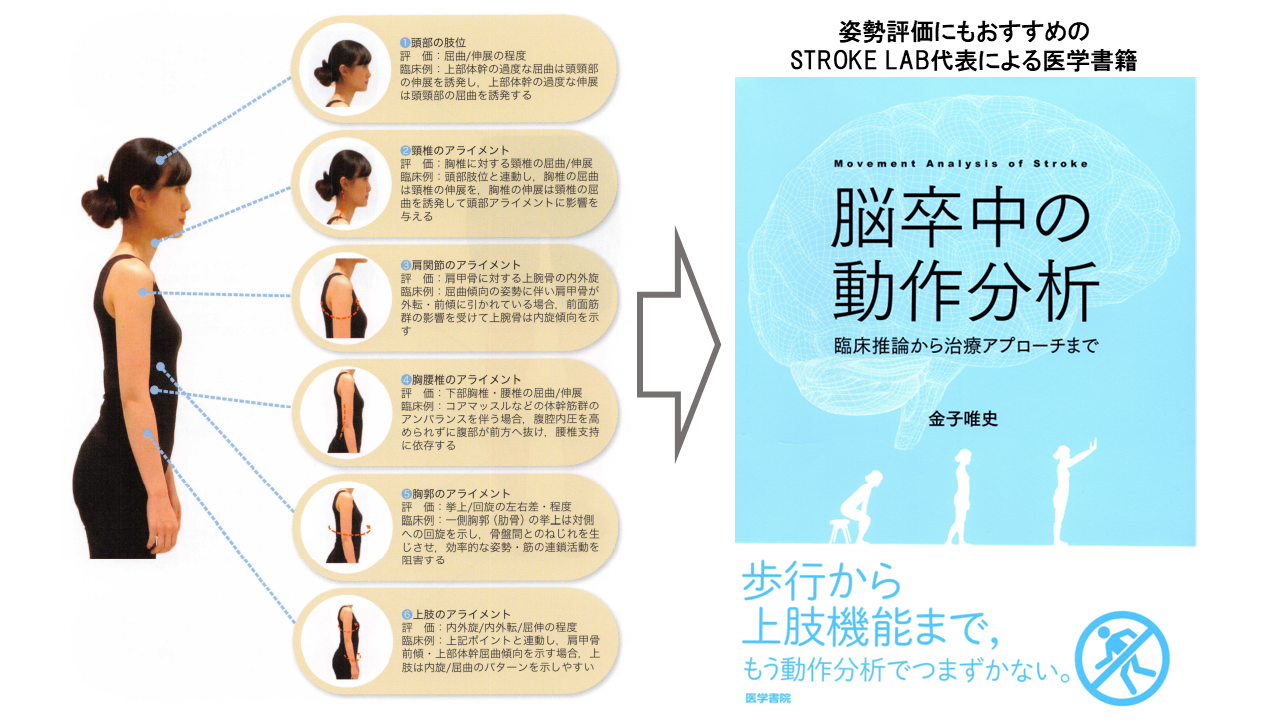

全般的な静的姿勢の評価

前面・側面・背面の3方向から姿勢を観察します。

全般的運動評価

全体を見る6つのポイント

①アライメント

②運動パターン

③可動性

④タイミング

⑤スピード

⑥力

⑦姿勢制御

●下垂足の患者さんは足関節制御が困難なため、膝や股関節で代償しがちです。患者本人がどのように対処しているかを把握するため、3次元的に姿勢や動作を評価しましょう。初学者は患者の動きを真似しながら観察し、自分の身体でも再現してみると理解が深まります。

歩行の評価

どのような臨床場面でも歩行評価は欠かせません。下垂足患者さんの歩行パターンは個人差が大きく、患側の股関節屈曲を増やしたり、前足部が床をこするような歩行をする方もいます。

アウトカム評価

・足関節機能障害指標(Foot and Ankle Disability Index)

・機能的歩行分析

・オックスフォードスケールを用いた足背屈筋のハンドヘルドダイナモメーター

下垂足の評価には上記指標がよく用いられます。スタンモア式下垂足評価(Stanmore assessment of foot drop)などを実施する場合もあります。

治療介入

総腓骨神経麻痺後には背屈筋群(L4/5)の麻痺で足下垂が残ることがありますが、1年以内に3分の2の患者で消失するとの報告もあります。神経障害性疼痛がある場合は適切な鎮痛薬を用いて疼痛管理を行うことも重要です。

運動療法

理学療法では段階的なエクササイズで背屈を促し、筋萎縮を防ぎ回復をサポートします。シャルコー・マリー・トゥース病など一部の神経疾患では前脛骨筋トレーニングが効果的とされる一方、筋ジストロフィーなどでは顕著な有効性が認められていません。神経病変患者は拘縮予防も大切です。

下垂足と電気刺激

装具・スプリント

下垂足に対しては装具使用が一般的です。AFOやフットアップスプリントなどで足の位置を適切に保持し、歩行時のつま先引っかかりや転倒リスクを軽減します。

症状のステージや個々の状態に応じ、適切にセラピーを組み立てることが大切です。

STROKE LABにおいて期待できること

・病院では深く取り組みにくい足部の繊細な動きの改善

・担当者の技術や経験年数に依存しない継続的なサポート

・足部や足関節の可動性(副運動も含む)の改善

・全身の姿勢から最適な足部の使い方を模索

・日常生活動作を快適にするための方策

・装具やスプリントに関する相談

・適切な自主トレーニング指導

下の動画は当施設で行っている足部治療の一例です。個々の状態に合わせて内容は異なりますが、ご参考ください。

STROKE LABのセラピーは「姿勢連鎖セラピー」です。足部(局所)のみならず全身を通して足部機能を高めるアプローチを行います。動作の専門知識を持つプロフェッショナルが、個別の課題に寄り添い解決を目指します。ぜひお気軽にご相談ください。

ぜひお気軽にご相談ください!

無料相談はこちら ☜ 予約ページへリンクできます。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)

図引用元:

図引用元: