【2022年版】脊髄視床路から脳卒中患者の感覚障害を探る!伝導路から視床出血のリハビリまで丁寧に解説

脊髄視床路(spinothalamic tract)の説明

体幹と四肢からの情報は、感覚野と小脳に運ばれます。大脳皮質には、後索-内側毛帯系(DCML)と前側索系(AL)の2つの系統があります。

後索-内側毛帯系(DCML)系は大脳皮質に、前側索系(AL)は大脳皮質にそれぞれ送られます。これらの並行する上行系は、それぞれ異なる情報を伝達しますが、2つの経路の間には冗長性(重複しているという意味)が残されています。

前側索系は

1) 脊髄視床路 2) 脊髄網様体路 3)脊髄中脳路からなります。

これらの経路(線維)は脊髄に入ると交差し、脳幹の中枢に上行します。

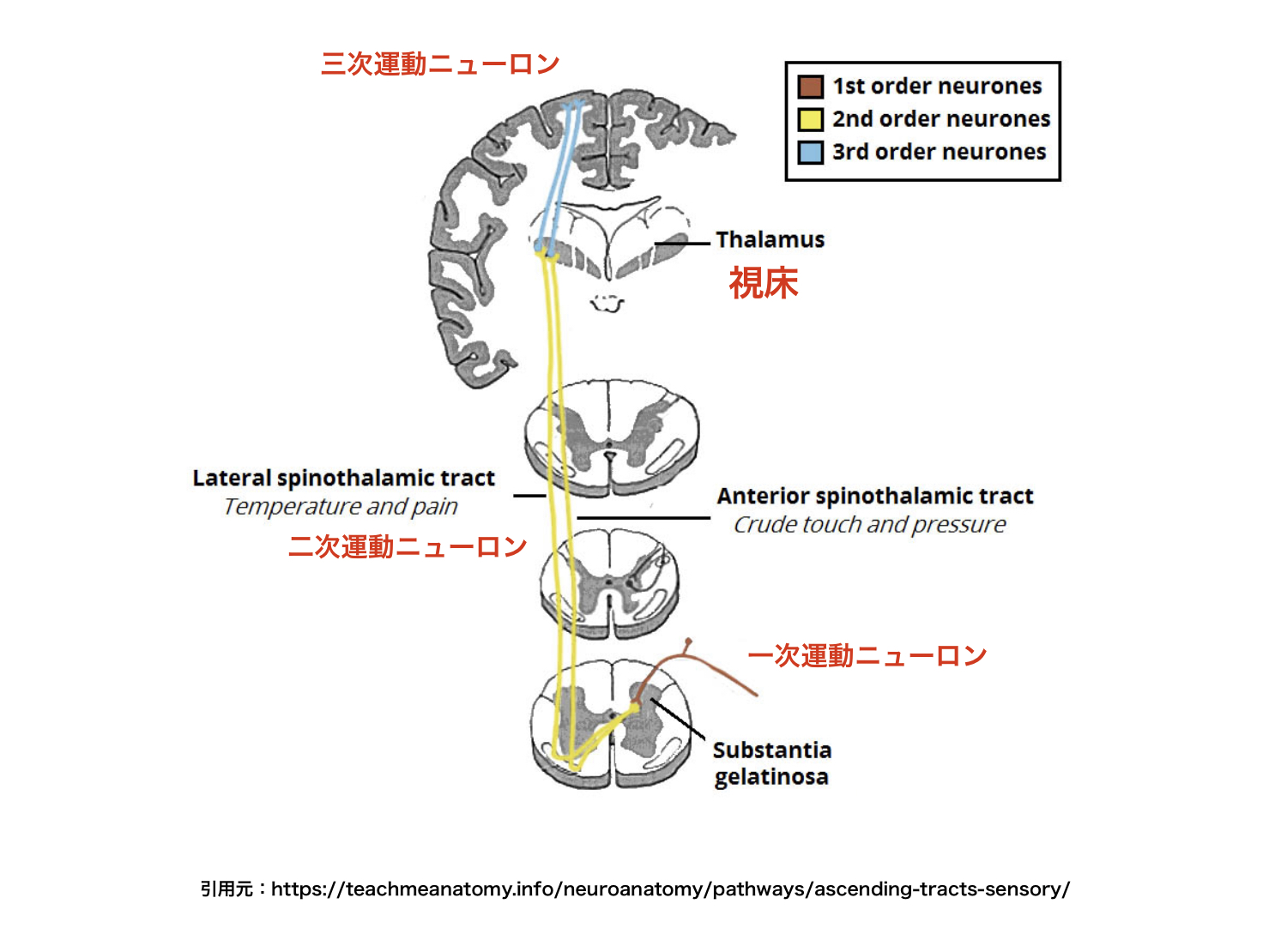

神経系の最も重要な経路の一つである脊髄視床路は、脊髄灰白質の前角の前外側に位置します。この経路は3つの構成要素の集合からなり、体性感覚系の一部を形成しています。

視床出血の症例に対する介入動画↑↑↑

●1次ニューロン

これらの神経細胞は、痛覚、熱覚、触覚、圧覚に関する情報を伝達します。

これらの一次求心性神経細胞は侵害受容神経細胞とも呼ばれ、メカノニセプター(圧力)、熱侵害受容器、化学感受性の侵害受容器、ポリモーダル侵害受容器の4つの様式に分けられる特別な神経細胞です。これらの細胞体は後根神経節に存在し、脊髄の後灰白角内にある2次ニューロンにシナプスします。

●2次ニューロン

第2次ニューロンの細胞体は、脊髄の後角の中にあります。第2次神経細胞は第1次神経細胞とシナプス結合した後、それぞれの分節レベルの腹側で交叉します。

第2次神経細胞は、脊髄視床路と呼ばれる脊髄の前外側を上りますが、下部の脊髄からの神経細胞はより背外側、より後方の神経細胞はより腹内側です。

頭部に入ると、三叉神経系の求心性神経と、後索-内側毛帯系で合流します。2次神経細胞は視床の後腹側核にある3次神経細胞とシナプスします。

●3次ニューロン

3次神経は視床から一次体性感覚野(Brodman area 3, 1, 2)へ投射されます。

脊髄視床路(spinothalamic tract)の機能

前述したように、脊髄視床路は求心性の感覚路であり、運動機能は持っていません。1次ニューロン(侵害受容ニューロン)から送られる感覚信号は、どの侵害受容線維が活性化されたかに依存します。

●機械受容器

刺激は、細く筋張った高速伝達のAδ線維を介して伝達されます。これらの侵害受容器は、圧力や組織を傷つけるような刺激に反応します。

●熱侵害受容器

刺激は、無髄の伝導の遅いC線維を介して伝えられ、温度が45度を超えると活性化されます。

●化学的(侵害)受容器

熱性の侵害受容器と同様に、刺激は遅伝導性のC線維を介して伝達されます。これらはpH、刺激物などに反応して活性化する。

●ポリモーダル侵害受容器

最も多く存在する侵害受容器で、熱刺激、機械的刺激、化学的刺激に反応する。情報は、遅行性のC線維を介して伝達されます。

脊髄視床路と臨床症状の関係性

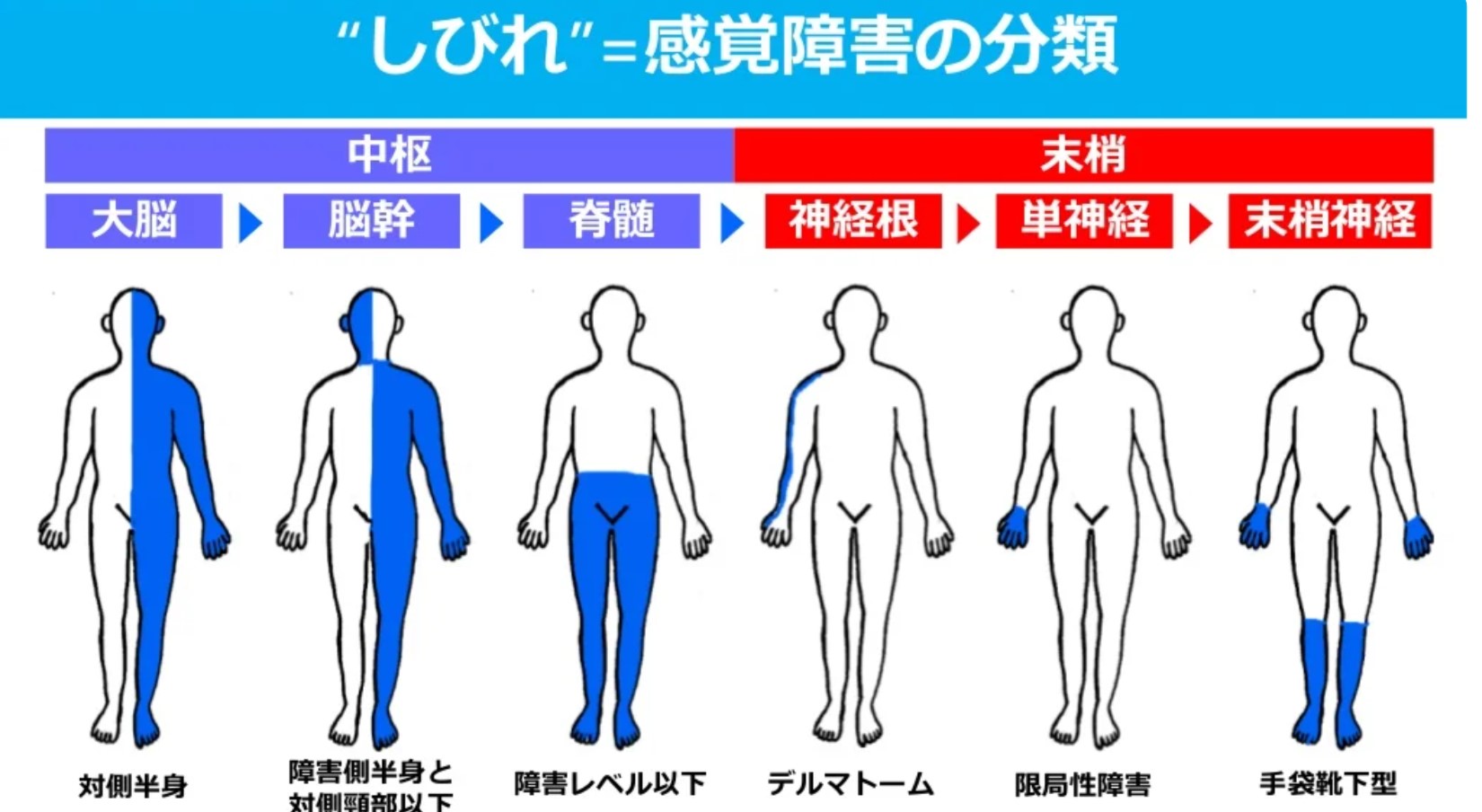

脊髄視床路は、大脳皮質までの様々な部位(高さ)で障害する可能性があります。

●末梢神経障害

末梢神経の対称的な損傷として見られる末梢神経障害は、比較的一般的で、通常、毒性、代謝性、炎症性または感染性のいずれかの原因によるものです。

最も一般的には、糖尿病の患者さんに見られます。この場合の初期症状は、一般に感覚障害であり、特に下肢からの刺激を伝達する最も長い神経が最初に影響を受け、後に「手袋靴下型」の分布を生じます。通常、振動の感覚が最初に影響を受ける一方で、ピン刺し、温度、軽い接触がすぐに影響を受けます。

●神経根障害

神経根への椎間板ヘルニアの結果として、患者は一般的にピンや針を訴えますが、皮膚分節が大きく重なっているため、わずかな感覚喪失にとどまります。

感覚障害は、通常、ヘルニアが発生している分節レベルを反映した皮膚分節パターンに従います。

●脊髄損傷

脊髄損傷では、上行路と下行路の両方が障害された結果、感覚と運動の両方の障害が見られます。感覚は、通常、脊髄が損傷した地点より下に影響を受けます。脊髄損傷者では、重症度を診断するためにASIAスケールが一般的に使用されます。脊髄半側症候群(ブラウン・セカール症候群)に見られるように、脊髄の視床下路の損傷は、痛覚と体温の対側の喪失をもたらす一方で、後列を介して伝達される振動と固有感覚は、同側で影響を受けることになります。

●大脳皮質

皮質病変、特に頭頂葉に発生した場合、痛覚、温度、軽い触覚の最小限の障害とともに、立体認識と触覚に影響を与える可能性があります。しかし、これは病変の大きさによって異なります。

●慢性疼痛

心理社会的要因(不安、うつ)が患者の痛み体験を増大させるという関連性を強調する多くのエビデンスが存在します。

https://www.slideshare.net/tsuneyasuyoshidaより引用

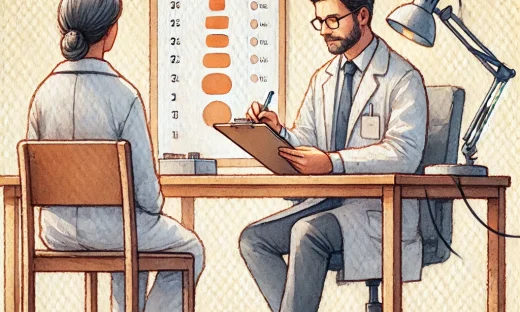

脊髄視床路と評価

神経学的評価の中で、脊髄視床路の完全性を他の脊髄路とともに評価する必要があります。詳細な主観的検査が必要であり、患者は現在経験しているあらゆる感覚障害を説明することができます。

これらの検査を行う場合、患者は目を閉じ、左右の比較を行う必要があります。

●痛み

神経チップや安全ピンを用いて、手足の様々な側面を左右に比較しながら検査することができます。これらの物には、鋭利な部分と鈍い部分があります。臨床医は患者に鋭い痛みを感じているか、鈍い痛みを感じているかを尋ねることで、患者の痛みを識別することができます。これにより、臨床医は患者の神経機能を理解することができます。

●温度

温水と冷水の2つを用いて検査することができます。手足の様々な部分をテストし、左右を比較することで、熱いか冷たいかを区別することができるかを見ます。

●触覚

綿毛やペーパータオルを使って、四肢のさまざまな部分を触り、左右を比較されます。触られていることを感じられるかどうか、感じられる場合はどこを触れられているか教えてもらいます。

●治療

損傷した感覚経路を強化するために、さまざまな異なる刺激で感覚を再教育します。

動画で確認↓↓↓

脳卒中患者の視床出血・梗塞

ここまで脊髄視床路という感覚経路の障害について解説してきました。しかし、臨床では、視床の障害というと「感覚障害」だけではなく、様々な症状を来すことが多いのが実際です。YouTubeで視床出血の基礎、リハビリの実際についてお伝えしているので併せて勉強してみてください。

【視床出血の予後:基礎】

【視床出血患者に対するリハビリ】

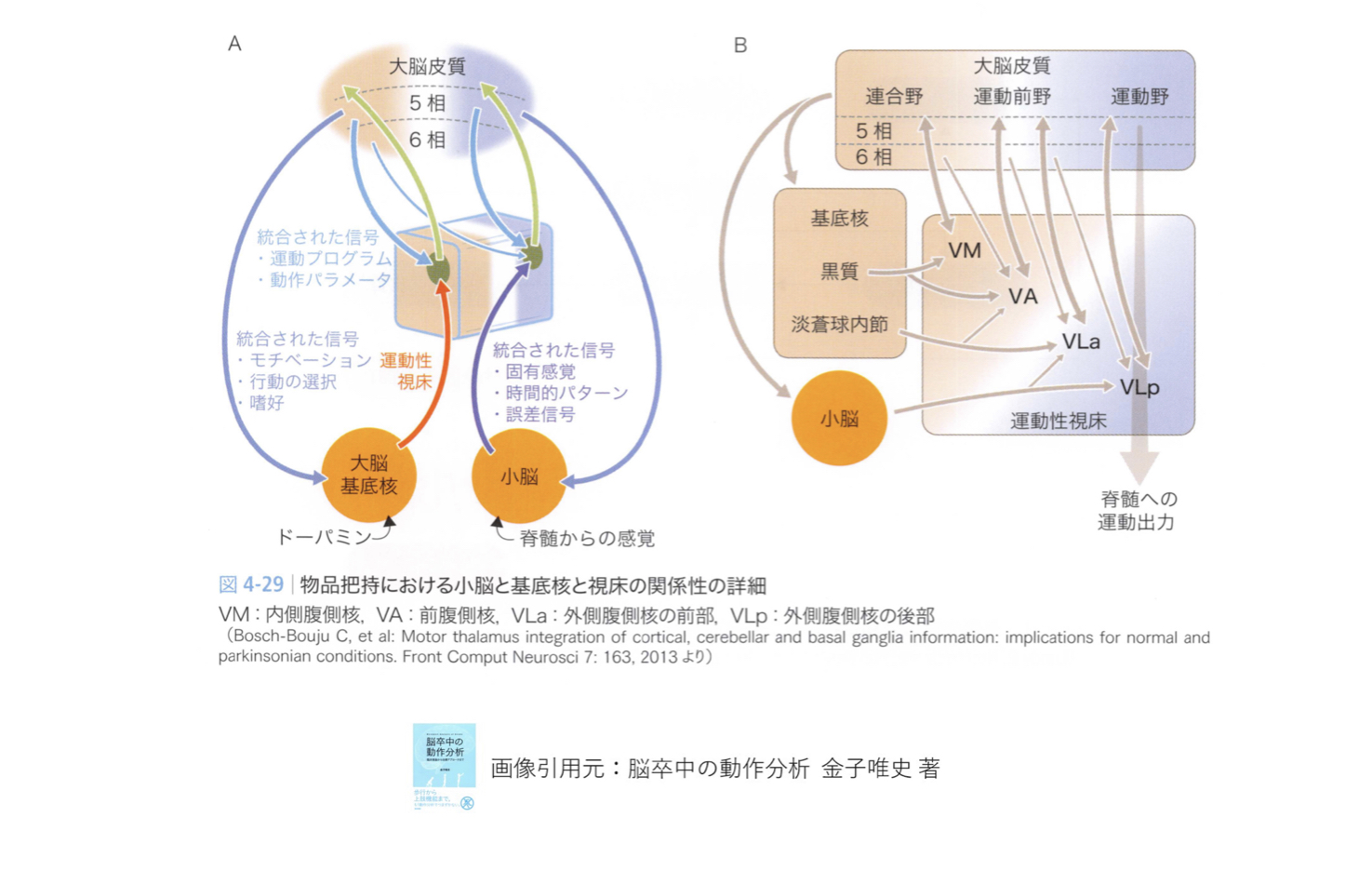

上肢のリーチ動作における脳内プロセスでは実際に運動を行いながら、大脳皮質における視覚制御や基底核や小脳システムなどからの情報を運動性視床(motorthalamus)を介して実行します。

いったん物品を認知しプランが形成されると,手の細かなプレシェービングを保証する意味でも、物品への連続的な視覚フィードバックは必要ないことが報告されています。

つまり、物品を認知した時点でフィードフォワードシステムが優位に駆動し,固有受容感覚優位でリーチが遂行されることを意味します。

下の図の左側は小脳と基底核の関与を示した図です。

大脳皮質からは運動プログラムや運動パラメータなどの統合された信号が視床や基底核・小脳に送信され、基底核からはモチベーション や行動選択・習慣が、小脳からは固有受容感覚や時間的パターン、エラー信号が視床に送信されます。

運動野単独の出力では環境や行動に適したタイミングのよいリーチは困難であり、小脳と基底核の両者が協調しながらスムーズな運動を可能にします。

運動の始動には基底核からのモチベーショ ン入力は重要であり、タイミングのよいスムーズなリーチには小脳の制御が重要となります。

下図の右側では大脳皮質、大脳基底核、小脳、運動性視床間の解剖学的接続を示しています。大脳皮質の5層と運動性視床との間の相互接続は太い矢印によって示され、細い矢印は、大脳皮質の6層から運動性視床への調整された求心性入力を示します。

内側腹側核(VM)は,黒質および連合 野からの入力を受けます。前腹側核(Mヘ)核への主な入力は、黒質(SNpr)および大脳皮質の運動前野からであり、淡蒼球内節(GPi)および連合野からわずかな入力があります。

外側腹側核の前部(VLa) の前部領域への主な入力は,、GPiおよび前大脳皮質からのものであり、小脳からは少ない。外側腹側核の後部(VLp)は、運動野および小脳からのものであり、運動前野から少量の入力があります。

カテゴリー

タイトル

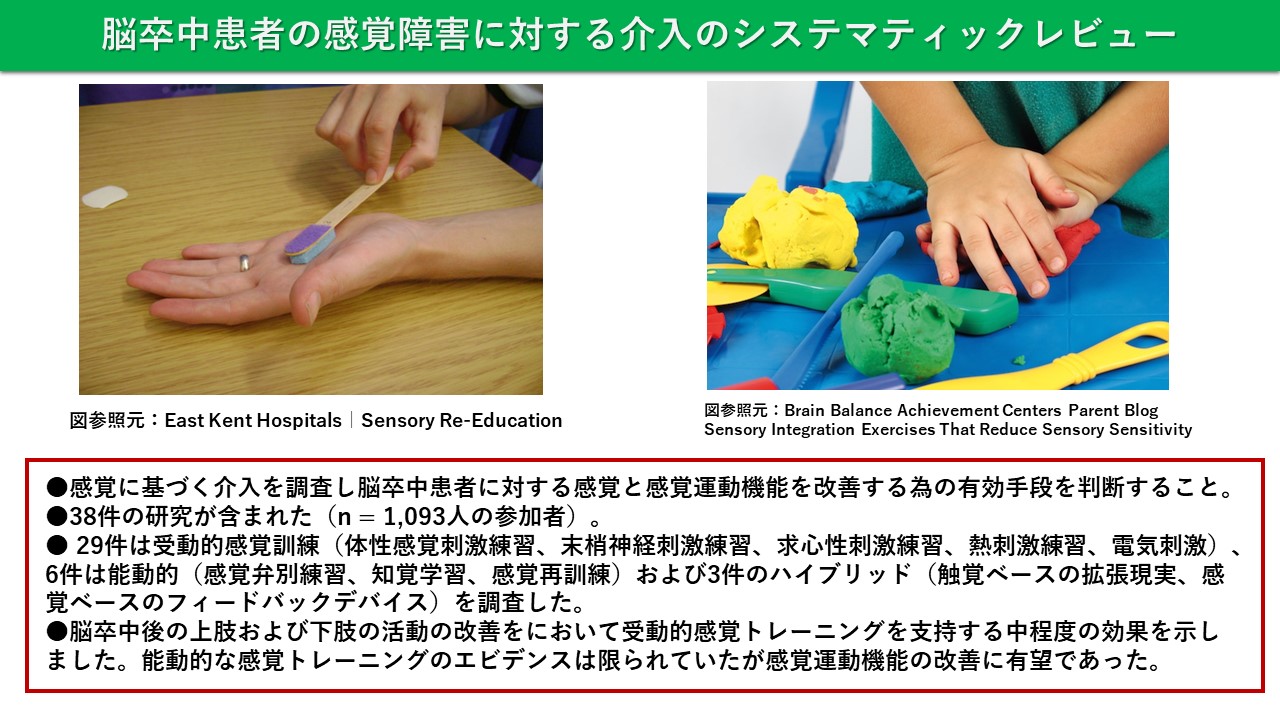

●感覚訓練が脳卒中患者の感覚運動機能を改善するか?

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●重度感覚障害の患者様と関わることが最近多く、感覚トレーニングの有効性について洞察を深めたいと思い本論文に至った。

内 容

背景

●脳卒中後の感覚低下は2人に1人が経験し、脳卒中後の回復の遅延、運動機能低下、移動能力や全体的な生活の質の両方に影響を与えます。さらに、感覚障害は入院期間の延長や自宅退院数の減少、死亡率の増加にも繋がります。能動的および受動的な感覚ベースの介入を使用した感覚入力の反復的な活性化は、感覚-運動野の可塑性を強化することが示されており、回復を媒介する可能性のある潜在的なメカニズムを示しています。しかし特に体性感覚機能に焦点を当てたリハビリテーションはほとんど注目されていません。

●今回は、感覚に基づく介入を調査し、脳卒中患者に対する感覚と感覚運動機能を改善するための有効手段を判断することでした。

方法

●システマティックレビューを手作業で検索、または電子データベースとトライアルレジストリを2018年11月まで検索しました。研究の選択には、上肢または下肢の感覚運動障害を伴うあらゆる脳卒中のタイプの成人を対象としたランダム化比較試験が含まれていました。参加者は全員、活動レベルまたは障害を改善するよう感覚ベースの介入を受けました。主な結果は、感覚運動機能に関連する活動レベルの変化でした。二次的な結果は、障害、参加または生活の質の測定でした。

結果

●38件の研究が含まれました(1,093人の参加者)。そのうち29件は受動的感覚訓練(体性感覚刺激練習、末梢神経刺激練習、求心性刺激練習、熱刺激練習、電気刺激)、6件は能動的(感覚弁別練習、知覚学習、感覚再訓練)および3件のハイブリッド(触覚ベースの拡張現実、感覚ベースのフィードバックデバイス)を調査しました。

●脳卒中後の上肢および下肢の活動の改善をにおいて受動的感覚トレーニングを支持する中程度の効果を示しました。能動的な感覚トレーニングのエビデンスは限られていましたが感覚運動機能の改善に有望でした。

私見・明日への臨床アイデア

●上記のように様々な練習が提案されているが、論理的に物事を進めるには、どのような感覚が受け取りやすいのか詳細な評価が重要である。重度の障害を有する患者では、フィードバックを得づらい分、教師無し学習で数をたくさんこなすのも一つの手である。良質な動き方で数をこなすことで、無意識に手が求める形になりやすいように練習してしまう。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)