vol.94:脳卒中(片麻痺)後の「無気力」について 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

↓↓ 本論文詳細は ↓↓

カテゴリー

脳科学系

タイトル

脳卒中後「アパシー」poststroke apathy?PMCへJan Willem van Dalen et al. February 25 (2013)

はじめに

●アパシーとは感情 (apathy)がなくなる(無気力)状態を示す。

●脳卒中後には自発性低下を主体としたアパシー(無気力)という状態を呈することが少なくありません。 アパシーは目標指向性の行動,認知,情動の減退であり,意識障害, 認知障害,情動障害によらない一次的な動機付けの低下で, 感情,情動,興味,関心が欠如した状態であると定義されます。

●アパシーは、機能回復、日常生活活動、健康状態、および生活の質に悪影響を及ぼします。また、介護者に重大な負担をかけることもあります。 アパシーが先行して廃用症候群を介して血管性認知症を引き起こす因子になる事が言われています。

●アパシーは、うつ病または認知症状としても起こりうるが、独立した症状としても起こり得ます。

目的

●今回は有病率、うつ病、認知障害との関連を評価することにより、脳卒中後のアパシーに影響を与える要因を確立することを目標としています。 さらに、病変位置がアパシーの発生および薬理学的処置の可能性に及ぼす影響を系統的にレビューします。

方法

Medline、PsycINFO、Embase(1980年以降)データベースの包括的な文献検索を行いました。

包括的な記事およびレビュー、および主要な出版物の参照は、下記基準を満たした研究について検索されました。

(1)症候性脳卒中患者

(2)少なくとも25人の患者を含む

(3)無関心の定義を明確に記載している

(4)患者の特徴、選択的プロセス、および包含方法について報告されている

(5)脳卒中の特定に限定されていない

(6)ヨーロッパの国語、中国語、または日本語で書かれている

検索では5463件の記事が出されましたが、そのうちの4328件は重複削除後に残っていました。

結果

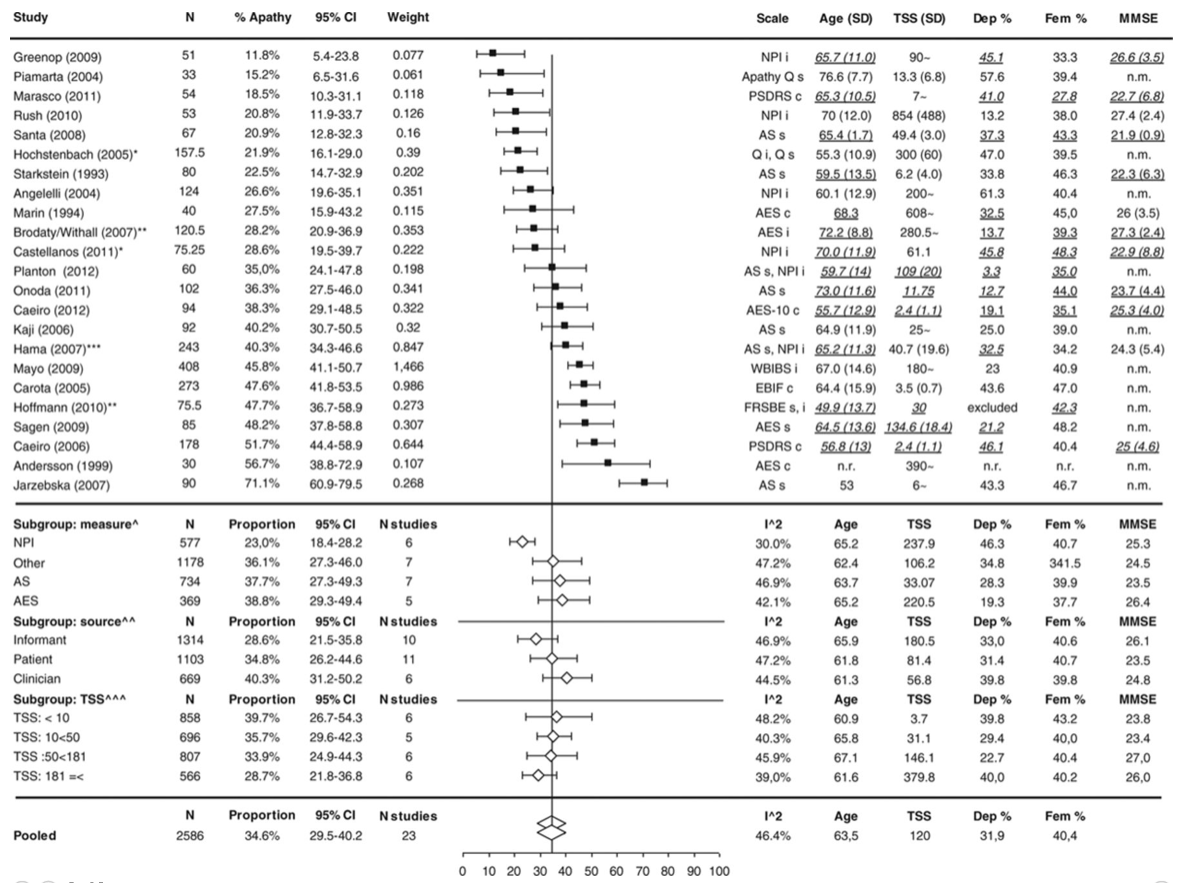

●患者の特徴および報告されたアパシーの率は下表に示すことができます。

●研究間のアパシーの平均有病率の推定値は34.6%でした。脳卒中後3人ごとにアパシーが観察されることが示唆されます。報告されたアパシーの有病率は、使用された評価方法の違いによって変化するようでした。

●脳卒中後から発症までにかかった日数の中央値は120日(範囲、2〜850)であった。 アパシー患者の41%が急性期から1年後もその状態が続いていました。

●報告された平均年齢は65.1歳(範囲、49.6-76.6)でした。

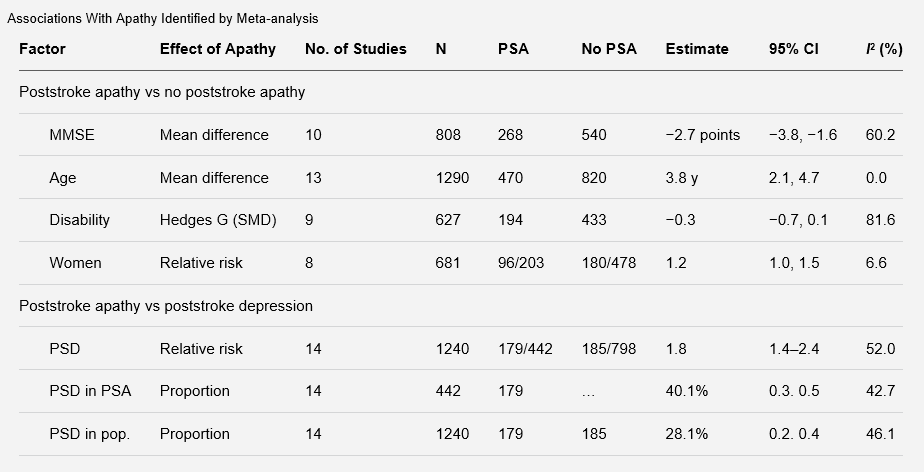

●年齢、うつ病率、およびMMSEスコアを伴うメタ分析は、全体のアパシーの率に有意な影響を与えないことが示唆されました。 しかしアパシー患者の平均MMSEスコアは2.7ポイント低かったようです。7件の研究では、認知機能の異なる試験でのアパシーの存在と認知機能低下との間の有意な関連が見出されました。

※PSA, poststroke apathy; PSD, poststroke depression; and SMD, standardized mean difference

●うつ病は、アパシー患者の40.1%、46.7%でした。非寛解患者のうつ病の有病率は23.6%と推定されました。

●女性はアパシーである可能性が男性よりも多かった 。

●障害の重さとアパシーの有意な関連が、11件の研究のうち9件で報告されました。これらのうち7件で、アパシーは重症化した障害に関連していました。

●脳卒中後のアパシーに対する薬理学的治療では、プラセボと比較しノイロトロピン900mgで処置した群において有意に減少したアパシーのスコアが観察された。 アセチルコリンエステラーゼ阻害薬のドネペジルは機能状態に適度な有益な効果をもたらし、アパシーのスコアの低下と関連していました。またブロモクリプチンによる治療の好ましい効果が報告されています。

●アルツハイマー型認知症も高率で早期からアパシーが観察されます。

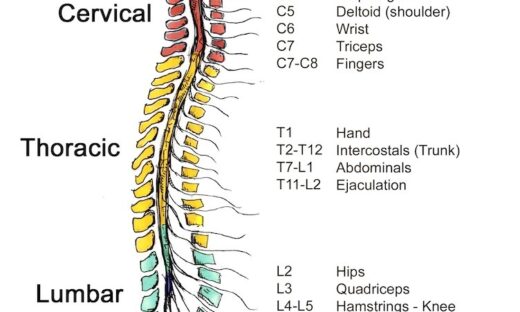

●BrodatyらはMRIによる評価で右半球病変例にアパシーが多く特に前頭葉-皮質下回路病変が関与していたと報告しています。 アパシーは基底核病変患者で有意に出現頻度が高かった。基底核特に側坐核が関与する報酬系の機能異常が重視されています。この報酬系はドパミン作動神経が中心的な役割を果たしており、今後、薬物治療を含めた検討が必要と考えられます。アパシーの臨床兆候は前頭前野と基底核の損傷や機能不全と共通した特徴があります。

●リハビリテーションプログラムは患者のニーズに適合させることができます。脳卒中後のアパシーに対する適切な治療法と対処法の研究は、リハビリ成功率を高める可能性があります。

私見・明日への臨床アイデア

●PT/OTはニーズに合わせた対応が出来る職種です。ニーズに合わせた専門的助言等が求められます。

●うつ病など併存するものは運動療法が有効な事が示唆されている物があり、併存しているものの改善が症状の緩和を促す可能性がある。

●薬物療法をはじめとした医師の治療やその他の職種とのチーム医療が求められる。

●健康な頃の姿を思い出し、くよくよと考え込むような固執という状態が幾らかある方が、うつ病やアパシーのスコアが低いことも言われている。将来に対して、多少の希望を抱いていたり、本人の疾患への思い、性格等の理解を深め個別的な対応ができる能力も求められると思われる。

臨床後期:更新日2021/2/27

●少なからず身体機能との関連性も臨床では実感する。例えば、上肢の不使用状態であった患者が手が少し使用出来るようになってくると、笑顔が増え、自主トレも以前より行うようになってくる場面も見ている。療法士としては、機能をしっかり改善し生活がより楽に行える、社会参加の幅が広がるなどは誰しもわかっている部分だとは思うが、大事にしたい。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

併せて読みたい【心理・認知】関連記事

●vol.264:認知障害を有する脳卒中者の課題指向型訓練 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

●Vol.455.脳卒中後疲労って知ってる?脳卒中後疲労PSFのシステマティックレビュー

●vol.91:脳卒中(脳梗塞)片麻痺後の疲労の原因とは? 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)