【2022年最新】プッシャー症候群とラテロパルジョンの違いは?ワレンベルグ症候群における責任病巣は??

はじめに

ラテロパルジョンはラテン語の「lateralis」(側面)と「pulsus」(押す、駆動する)に由来します。臨床的には、眼球の偏位を伴う正中線を維持できないこと(眼球ラテオパルジョン)、または、直立姿勢をとったときに片側に倒れそうになる垂直位の誤認識を指すものです。

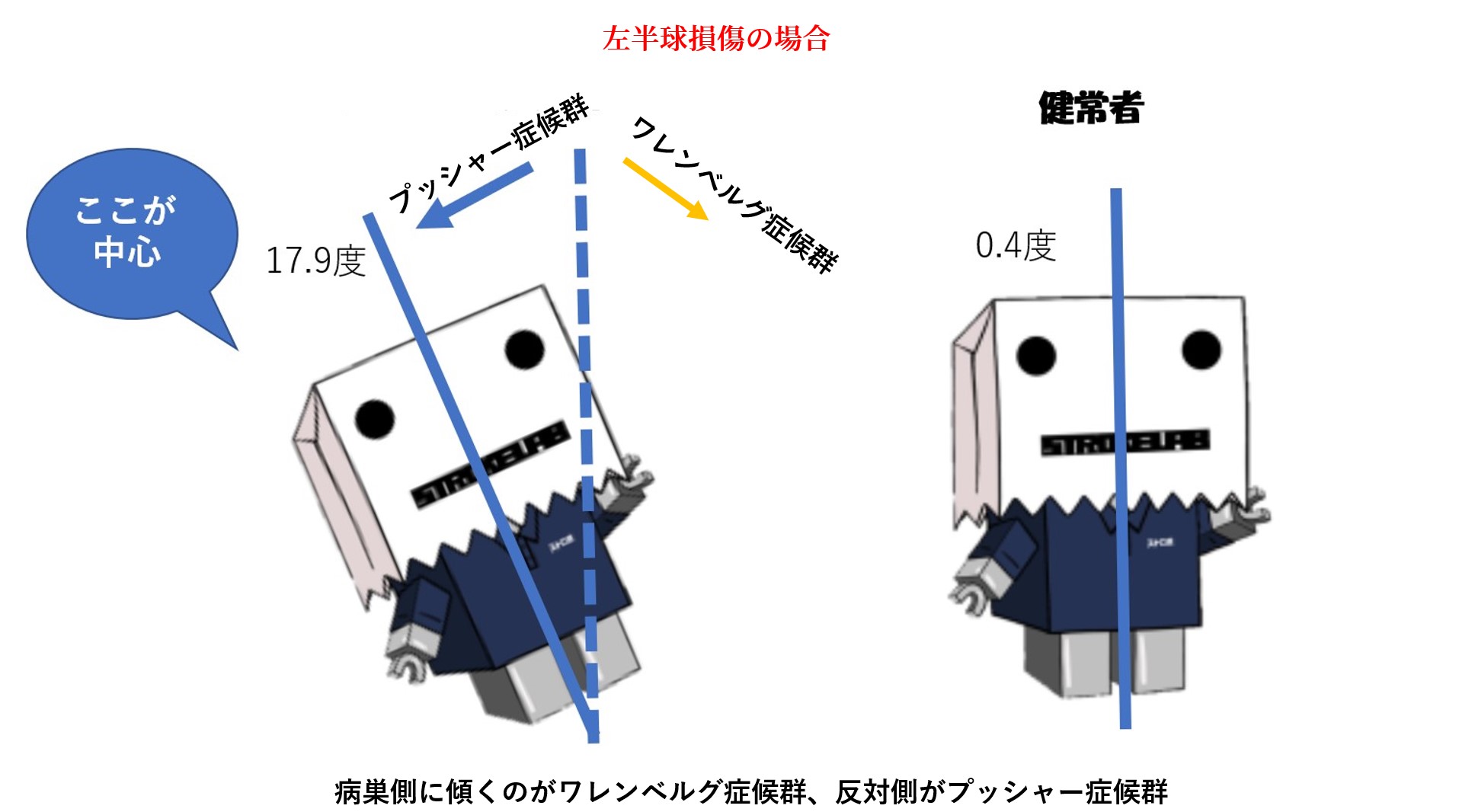

病変部位によって、病変部位側に姿勢が傾く(ipsiversive lateropulsion:一般的な延髄外側症候群のワレンベルグ症候群)か、病変部位から離れる(contraversive lateropulsion:一般的なプッシャー症候群)か決定されます。

プッシャー症候群を詳しく学びたい方は↑↑↑

| プッシャー症候群 | ラテロパルジョン | |

|---|---|---|

| 定義 | 脳損傷を持つ患者が非麻痺側(影響を受けていない側)から麻痺側(弱い、または麻痺した側)へと積極的に体を押し出す状態で、これにより麻痺側へと倒れる傾向がある。これは特に脳卒中の患者に見られる。 | ラテロパルジョンは、一側に強く体を傾ける姿勢制御障害の一種で、しばしば脳の損傷部分の側に発生する。この状態ではプッシャーが伴うことも、伴わないこともある。 |

| 症状 | 非影響側からの積極的な押し出し、受動的な姿勢修正への抵抗、しばしばこの障害への自覚がない(無自覚症)。 | 一側に体を傾けたり、直立姿勢を保つことが困難になったり、そして場合によってはプッシャーも含まれます。 |

| 原因 | 通常は脳卒中によって引き起こされるが、他の種類の脳損傷によっても発生することがある。 | 主に脳卒中や他の脳損傷、特にバランスと空間的な位置づけを維持する責任を持つ脳幹・前庭系によって引き起こされます。ワレンベルグ症候群など典型例。 |

| 治療 | 体の自覚、バランス、姿勢制御を改善することに焦点を当てた理学療法や作業療法。押し出し行動を減らし、より対称的な体重負担を促進する技術が用いられます。 | バランスと空間的な位置づけを改善することに焦点を当てた理学療法が一般的な治療法となります。より対称的な体重負担と姿勢制御を奨励する技術が有益であることが多いです。 |

| 予後 | リハビリテーションにより、患者の状態は改善することが可能です。しかし、プッシャー症候群はこの症状のない脳卒中患者と比較して、病院での滞在期間や回復までの時間が長くなることがあります。 | 脳卒中後のリハビリテーションや機能回復を妨げる可能性がありますが、ターゲットとした療法により改善が可能です。 |

これら二つの用語は相当な部分で重なりがあり、臨床現場ではしばしば同義語として用いられることがあります。どちらの状態も通常、脳卒中やその他の形態の脳損傷後に見られ、患者のバランスと移動能力に重大な影響を及ぼすことがあります。二つの主要な違いは、積極的なプッシャーが存在するか(プッシャー症候群)否か(ラテロパルジョン)に主にあります。積極的か?受動的か?

カテゴリー

タイトル

●ラテロパルジョンの責任病巣とは??

●原著はLesion Localization of Poststroke Lateropulsionこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●延髄外側の障害にて病巣側に姿勢が傾くラテロパルジョンLateropulsionを生じる患者は見受けるが、一般的な病巣と反対側に傾くプッシャー症候群の責任病巣があるか学びたく本論文に至る。

内 容

背景

●本研究はlateropulsion(プッシャー症候群)を脳病変の位置に関連付けることを目標とした症例対照研究です。脳卒中患者全体の特定の脳領域にlateropulsionが局在するかどうかを判断するために研究が設計されました。

方法

●脳卒中後の50人の患者は年齢、脳卒中発症からの期間、入院時の運動機能項目のFIM、右or左半球損傷か、および性別を使用しlateropulsionのない50人の脳卒中患者と比較されました。

●一次分析には、多変量病変-症状マッピング(MLSM)を使用し、Burke Lateropulsion Scaleで評価されたlateropulsionに最も関連する脳領域を特定しました。

●二次分析には、病変部位の体積、運動障害の程度、運動および認知項目のFIMのスコアの比較評価が含まれていました。

結果

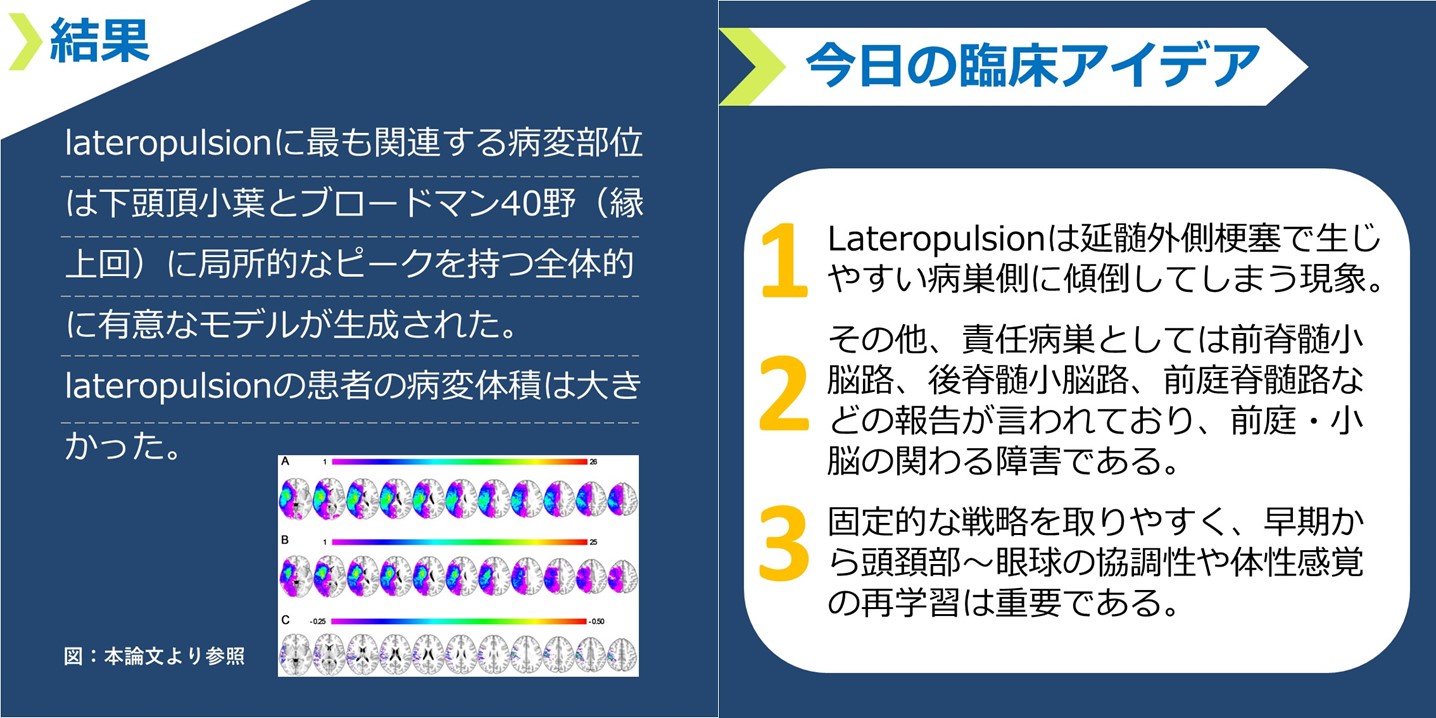

●分析により、lateropulsionに最も関連する病変部位は、中心後回(Brodmann area 2)の接合部の下頭頂小葉とBrodmann area 40(縁上回)に局所的なピークを持つ全体的に有意なモデルが生成されました。

●lateropulsionの患者の病変体積は大きかった。

●適切なマッチングにもかかわらず、運動機能とFIM合計スコアは、lateropulsionのある患者とない患者間でグループレベルで異なっていました。

●この分析は、後頭頂葉の発達の重要な神経解剖学的決定因子として下頭頂葉の病変の関与を示唆した。ラテロパルスの解剖学的基盤をよりよく理解することで、非侵襲的神経調節アプローチに情報を提供する可能性を含め、リハビリテーションの取り組みが改善される可能性があります。

私見・明日への臨床アイデア

●病巣側へのLateropulsionは( ipsiversive postural lateropulsion )延髄外側梗塞で生じやすい病巣側へ傾倒してしまう現象です。その他の責任病巣としては前脊髄小脳路、後脊髄小脳路、前庭脊髄路などの報告がされており、前庭・小脳が関わる障害です。

病巣と反対側へのLateropulsion(contraversive lateropulsion)はプッシャー症候群と呼ばれ、視床後外側、島、前庭皮質や、今回の研究のように中心後回(Brodmann area 2)の接合部の下頭頂小葉とBrodmann area 40(縁上回)に局所的な病変の関連が報告されています。

固定的な戦略を取りやすく、早期から頭頚部~眼球と身体の協調的な運動学習は重要です。また、積極的に前庭系を用いるような前庭リハビリも臨床的に有用であると感じます。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

併せて読みたい【lateropulsion、pusher症候群】関連論文

●vol.59:ワレンベルグ症候群のリハビリ -ラテロパルジョンの治療の即時効果- 脳卒中/脳梗塞論文サマリー

●vol.379: 側頭頭頂皮質と垂直知覚 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

●vol.375:プッシャー症候群における治療介入の即時効果 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)