Vol.531.パーキンソン病患者に対する10m歩行テストの条件設定の必要性

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

タイトル

●パーキンソン病患者に対する10m歩行テストの条件設定の必要性

●原著はThe clinical significance of 10-m walk test standardizations in Parkinson’s diseaseこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●10m歩行テストはじめ基本的な評価の施行方法や臨床的意義を学ぶべく、学習の一助として本論文に至る。

内 容

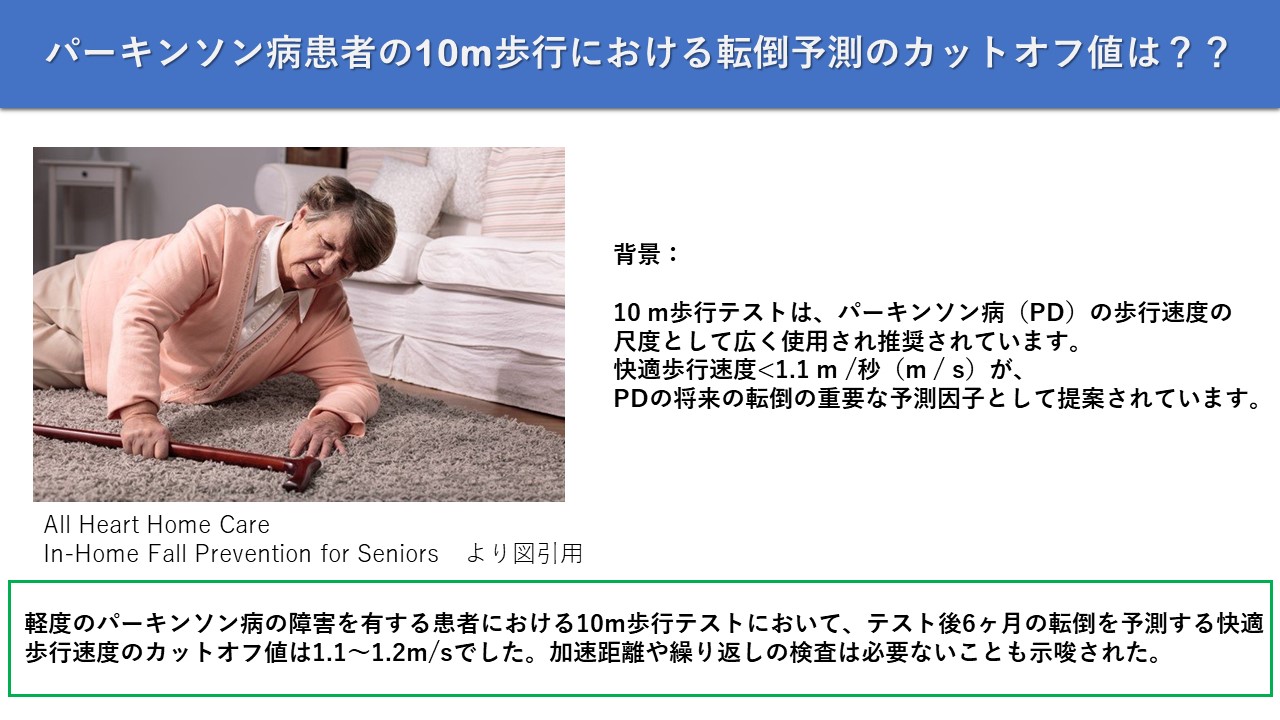

背景

●10 m歩行テスト(10MWT)は、パーキンソン病(PD)の歩行速度の尺度として広く使用され、推奨されています。その測定特性は良好であると考えられており、このテストは、治療的介入に応じた歩行速度の変化を特定するために使用できます。

●テスト条件を変える事で結果に影響を与えるかどうかは不明です。

●軽度のパーキンソン病患者における10MWTの標準化の2つの側面の臨床的重要性を検討しました(静的対動的開始、および単一と反復試験)。 転倒予測への影響も調査されました。

方法

●PDの151人(平均年齢とPD期間:68歳と4年)は、静的および動的開始(それぞれ2回の試行)で快適な歩行速度で10MWTを完了し、歩行速度(m / s)を記録しました。その後、参加者は6か月間すべての予想される転倒を登録しました。

結果

●さまざまなテスト条件の結果間の絶対平均差は、0.016〜0.040 m / sの範囲でした。ROC曲線は、条件を超えた場合、将来的な転倒を予測するための識別能力を示しました。カットオフポイントは1.1〜1.2 m/sと推定されました。

●異なる10MWTは類似した結果をもたらしました。軽度のパーキンソン病患者に10MWTを実施する場合、加速距離や繰り返しの試行は実際には必要ないことを示唆しています。

私見・明日への臨床アイデア

●10m歩行テストでは、測定する環境、検査者による説明方法とその理解、快適歩行と最大歩行速度の条件またはその順序の違い、疾患等により測定値に違いが出ることが推測されます。基本的なテストですが、助走を付けるのか付けないのか、どこからストップウォッチを押し始めて、どこで止めるのかなどしっかり学習してから実施しないと検査者間でばらつきが出る可能性が出てきます。データを蓄積していくのであれば、各施設での事前教育は必要と思われます。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)