【2025年版】二重課題トレーニングの効果的組み合わせとは?認知・運動・言語・音楽を活用したアプローチまで解説

論文を読む前に

リハビリテーション医師の田中先生が、新人療法士の石川さんに対し、二重課題(デュアルタスク)リハビリテーションの多岐にわたる種類と、それぞれが脳卒中患者にどのような効果をもたらすかを説明するストーリー形式です。

1. 二重課題とは?

田中先生:

「石川さん、二重課題(デュアルタスク)のリハビリは、脳卒中患者の注意機能や認知機能、そして動作の協調性を向上させるために使われる方法です。このアプローチは、同時に複数のタスクを実行することで、脳の多機能性を刺激し、特に注意力やバランスの改善に効果があります。二重課題には大きく分けて、認知課題と運動課題の組み合わせが含まれますが、それぞれの課題によって異なる効果が期待できるんです。」

2. 認知課題+運動課題の組み合わせ

石川さん:

「例えば、認知課題と運動課題の組み合わせではどのような効果が期待できるのでしょうか?」

田中先生:

「認知課題を取り入れた二重課題トレーニングは、患者の注意や記憶機能を鍛えながら、同時にバランスや歩行能力を改善します。代表的な認知課題としては、逆唱や簡単な計算、言葉を列挙する課題があり、これらを歩行やバランストレーニングと組み合わせます。研究では、特に認知課題を取り入れた場合、脳卒中後の患者における歩行速度や安定性の改善が報告されています。また、認知課題が難しくなるほど、動作のパフォーマンスに悪影響を与えることがわかっており、そのバランスを見極めることが重要です。」

3. 運動課題+運動課題の組み合わせ

田中先生:

「もう一つのタイプとして、運動課題同士を組み合わせる二重課題もあります。例えば、歩行中に腕を振る動作や、物を持ちながらの歩行などです。この方法では、身体的な協調性やバランス能力が強化されます。このタイプの二重課題は、特にバランス機能が弱い患者に有効であり、歩行中の安定性を向上させる効果があります。」

4. 言語課題+運動課題の組み合わせ

石川さん:

「それでは、言語課題を使った二重課題はどうでしょうか?」

田中先生:

「言語課題も効果的です。例えば、歩行中に患者に単語を思い出させる課題を行うと、認知機能を活性化させながらバランス機能を鍛えることができます。研究によると、言語課題を含む二重課題トレーニングは、注意力や認知機能の向上に効果的で、脳卒中患者の歩行能力の改善にも繋がることが示されています。また、言語課題は患者の認知負荷を調整しやすいので、患者個別に課題の難易度を調整することが可能です。」

5. 音楽を利用した二重課題

田中先生:

「最近注目されているのは、音楽を取り入れた二重課題です。例えば、リズムに合わせて歩行を行う課題や、音楽を聴きながら動作を行うことで、感覚と運動の協調性が高まります。音楽療法は、特に脳卒中後の感覚運動統合機能を改善する効果があるとされており、患者のモチベーションも向上させやすいというメリットがあります。」

6. 二重課題における疲労の影響

石川さん:

「二重課題は負荷が高いと思いますが、患者が疲労した場合にはどのような影響が出ますか?」

田中先生:

「非常に良い質問ですね。実際に、二重課題トレーニングは患者にかなりの認知的・身体的負荷をかけるため、疲労がパフォーマンスに大きく影響します。特に、認知課題が難しい場合、歩行やバランスの精度が低下することが確認されています。ですので、トレーニングの進行に応じて課題の難易度を調整し、休息を適宜挟むことが重要です。」

7. 歩行+注意課題の組み合わせ

田中先生:

「歩行訓練中に、注意課題を行わせるのも一つの有効な方法です。患者に、歩行中に注意を分散させる状況をシミュレーションすることで、実際の日常生活での転倒リスクを軽減します。この場合、注意が散漫にならないよう、徐々に認知課題を難しくしていくアプローチが求められます。」

8. 脳卒中患者の認知・運動二重課題に関する最新の研究

田中先生:

「最近の研究では、認知課題の難易度が運動パフォーマンスにどの程度影響を与えるかが注目されています。特に、脳卒中患者においては、認知課題が難しすぎると歩行速度やバランスが悪化するという報告もあります。一方で、適切な負荷の二重課題は認知機能の改善にもつながり、長期的な運動能力の向上が期待できます。」

まとめ

田中先生:

「二重課題のリハビリテーションは、患者の認知・運動機能の協調を強化するために非常に有効です。認知課題と運動課題の組み合わせ方、そして患者ごとの負荷調整が効果を最大化する鍵となります。二重課題リハビリの種類や組み合わせ方を多様に取り入れながら、個々の患者に最適なプログラムを設計していきましょう。」

論文内容

タイトル

異なる二重課題歩行の訓練効果

Cognitive and motor dual task gait training improve dual task gait performance after stroke – A randomized controlled pilot trial?PubMed Yan-Ci Liu et al.(2017)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・歩行はあくまで移動手段で、実際には歩行しながら何かをすることが多い。二重課題も様々な課題の組み合わせがある。まずは、大枠で認知と運動、運動と運動の二重課題についている研究論文を見つけたため読むに至る。

内 容

背景

・二重課題は、日常生活において重要な役割を果たします。話しながら歩く、歩きながら携帯電話を使う、バッグを持って歩く、または交通状況を見るなど様々です。

・以前の研究では、2つの課題を同時に実行すると歩行能力に悪影響を及ぼすことが示されています。健常者だけでなく、神経学的障害を有する者においても、歩行能力に影響を及ぼす二重課題の干渉が観察されています。

・二重課題状況における歩行能力の改善は、環境適応能力の低下した脳卒中者にとって、重要な目標である。

・運動学習の重要な原則は、課題のパフォーマンスを改善するために、課題特有の演習を頻繁に繰り返し訓練することです。二重課題訓練は、単一の課題練習と比較して二重課題のパフォーマンスを向上させるためにより有効であることが示唆されています。

・SubramaniamらおよびLeeらはバランスと認知課題訓練を組み合わせた後の二重課題条件下でのバランス能力および認知運動障害の有意な改善を見出した。

・Yangらは、歩行中にトレーを運ぶタスクの二重課題歩行訓練の4週間後に、運動二重課題歩行中に、歩行速度・ケイデンス・ストライド時間および歩幅の長さが改善されることを見出した。

目的

・本研究では、脳卒中患者の異なる二重課題歩行の訓練効果を評価することを目的とした。

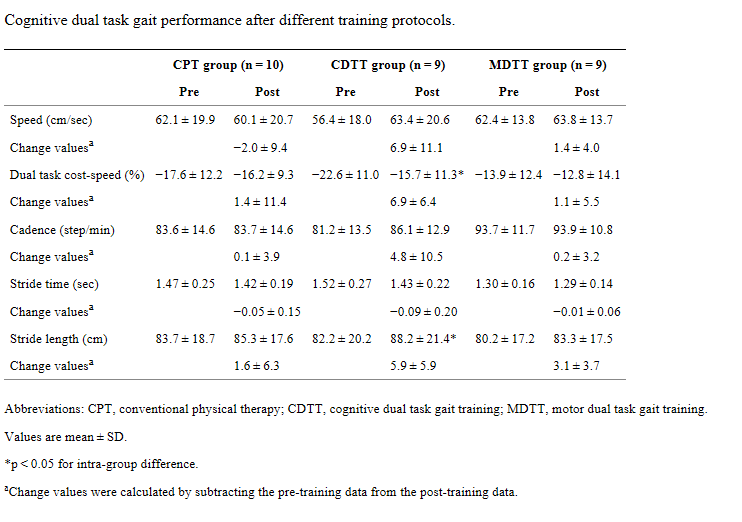

方法

・ 参加者28人は、認知課題を伴う二重課題歩行訓練(CDTT)10人、運動課題を伴う二重課題歩行訓練(MDTT)10人、または従来の理学療法(CPT)群9人にランダムに割り当てられた。

・平均年齢は50.2±11.2(28-66)歳であり、発症後の平均期間は41.1±40ヶ月であった。

・CDTTまたはMDTTグループの参加者は、歩行中にそれぞれ認知課題または運動課題を練習した。CPTグループの参加者は、筋力強化、バランス、および歩行訓練を受けた。介入は30分/セッション、3セッション/週は4週間であった。

・訓練効果の評価は3つの試験条件:①通常歩行②認識課題下の歩行(連続減算)および運動課題(トレイ運搬)を実行しながらの歩行であった。

・パラメータは、①歩行速度②二重課題歩行速度(DTC-speed)③ケイデンス④ストライド時間⑤ストライド長が含まれた。

結果

・CDTT後、認知運動の二重課題歩行性能(歩幅およびDTC速度)が改善された。

・MDTTの後、運動二重課題歩行性能(歩行速度、歩幅およびDTC速度)が改善された。

・CDTTは認知二重課題歩行性能を改善し、MDTTは運動二重課題歩行性能を改善したようである。

・異なるタイプの二重課題歩行訓練を採用して、脳卒中者の異なる二重課題歩行のパフォーマンスを強化することができる。CDTT後の通常のウォーキングまたは運動二重課題ウォーキングの性能に有意な改善は見られなかった。これらの結果はトレーニング特有の改善を示唆している。

明日への臨床アイデア

脳卒中患者に対する二重課題(デュアルタスク)のリハビリテーションでは、運動と認知の両方を同時にトレーニングし、日常生活における機能回復を目指します。以下に、二重課題の具体的なリハビリ手順と専門的なポイントを示します。

1. 歩行+認知課題

手順:

- 患者に歩行を行わせながら、簡単な計算問題や単語の逆唱を同時に行わせます。

- 認知課題の難易度を個々の患者の能力に応じて調整します。

ポイント:

- 認知負荷をかけることで、歩行速度やバランスがどの程度影響されるかを評価します。

- 計算問題や単語のリストは、運動機能と認知機能の統合を目指して負荷を段階的に増やしますが認知課題に向かいすぎてバランスが崩れないよう、適切なサポートやモニタリングが必要です。

2. バランス訓練+手指のタスク

手順:

- 患者に立位でバランスを保たせながら、テーブル上で小物(例: ペグやコイン)を操作させます。

ポイント:

- 立位バランスを崩さずに手指作業を行うことで、体幹と四肢の協調が促進されます。

- 動作の難易度を調整するため、手指のタスクの種類や大きさを変えることが有効です 。

- 動作のス力を両方向上させるためには、注意力の分散に焦点を当てたトレーニングが重要です。

3. 静的バランス+視覚課題

手順:

- 患者が椅子に座った状態で、左右に体を傾けるバランス運動を行わせながら、視覚的な刺激(例: カードに書かれた図形や色を覚えさせる)を提供します。

ポイント:

- 静的バランスを維持しながら視覚課題に注意を向けさせることで、体幹の安定性と認知機能の協調が必要となります。

- 視覚情報の複雑さを増すとともに、バランス制御の難易度も徐々に上げていくことが効果的です 。

- 姿勢制御が難しい患者には、全を確保します。

4. リズムトレーニング+音楽刺激

手順:

- メトロノームや音楽のリズムに合わせて、歩行や体幹のバランス運動を行います。

ポイント:

- リズムが歩行速度や体幹の安定性にどのように影響するかを評価し、リズムを変化させながら運動を行わせます 。

- 音楽のテンポに合わせることで、運動制御がスムされます。

- リズムを利用することで、神経系の再編成を促し、運動機能を向上させる狙いがあります。

5. 階段昇降+言語課題

手順:

- 患者に階段の昇降を行わせながら、言葉のリストを覚えたり、指定された言葉をリピートさせたりします。

ポイント:

- 認知課題と物理的な運動を同時に行わせることで、脳のマルチタスク能力が強化されます 。

- 課題が複雑になりすぎないように調整し、患者の安全を確保します。強度が高いため、心拍数や呼吸もモニタリングしながら進行します。

6. 座位バランス+算数問題

手順:

- 患者に安定した座位でバランスを保たせながら、簡単な算数問題を解かせます(例: 1桁の加減算)。

ポイント:

- 体幹の安定性を維持するための筋活動と、認知機能の協調を狙います 。

- 認知課題がバランス制御に与える影響をモニタリングし、患者の負荷レベルを調整します視覚的に提示することで、視覚認知と体幹の安定を連動させます。

7. 複合認知課題+上肢リーチ運動

手順:

- 上肢を使って物を取りながら、視覚的な認知課題(例: 物の色や形を覚える)を行わせます。

ポイント:

- 上肢のリーチ動作に加えて認知的な負荷を加えることで、認知と運動の協調性を高めます 。

- 認知課題に集中しすぎて動作が不安定にならないよう、進行を注意深くモニタリングします。

8. 重り付き運動+計算問題

手順:

- 軽い重りを装着して歩行や腕振り運動を行いながら、簡単な計算問題を解かせます。

ポイント:

- 重りによる負荷を加えることで、運動の難易度が上がり、認知課題と運動課題をバランスよく組み合わせることが可能です 。

- 過剰な負荷をかけないよう、重りの重さや運動量を調整します。

まとめ

二重課題リハビリテーションは、脳卒中患者の運動機能と認知機能を同的なアプローチです。各課題の設定や負荷の調整に注意しながら、患者の個々のニーズに合わせたリハビリを提供することが、最良の回復を促します。

新人療法士が骨盤トレーニングを行う際のコツ

脳卒中患者に対する二重課題訓練を実施する際、効果を最大化し、患者の安全を確保するためには、いくつかの専門的な注意点があります。以下に重要なポイントを示します。

1. 患者の認知機能と運動機能の評価

- 二重課題訓練を開始する前に、患者の認知機能(注意力、記憶力)と運動機能(バランス、歩行能力)の評価を行うことが不可欠です。これにより、適切な課題の選定が可能になります。

- 【ポイント】MMSEやMoCAなどの認知評価ツール、TUGやBergバランススケールなどの運動機能評価ツールを併用する。

2. 課題の難易度の段階的な設定

- 課題は患者の能力に合わせ、徐々に難易度を上げていくことが必要です。過度な認知負荷や運動負荷は、患者にストレスを与え、訓練効果を減少させる可能性があります。

- 【ポイント】最初は単純なタスクから始め、患者が適応するにつれて複雑な二重課題に移行する。

3. 認知課題と運動課題のバランス

- 認知と運動の負荷が均等にかかるように課題を設定します。どちらか一方が過度に負荷がかかると、もう一方の機能が著しく低下することがあります。

- 【ポイント】歩行しながら簡単な質問を投げかけたり、バランスを保ちながら色や数字を記憶するタスクを行わせる。

4. 患者の安全確保

- 二重課題訓練は、患者の注意が分散されるため、バランスが崩れたり転倒のリスクが高まる可能性があります。特に、バランス訓練中は常に監視し、安全ベルトや手すりを利用して患者の安全を確保します。

- 【ポイント】バランスや歩行が不安定な患者には、段階的に安全を確認しながら進行する。

5. 疲労度のモニタリング

- 二重課題は患者にとって認知的・身体的に負担が大きいため、疲労のサインを早期に認識することが重要です。疲労が過度に蓄積されると、訓練効果が低下し、逆に事故リスクが増加します。

- 【ポイント】HR(心拍数)やRPE(主観的運動強度)スケールを用いて、適切な休息を設定。

6. 課題に対するフィードバックの提供

- 二重課題訓練中は、患者がどのタスクに注意を向けているのかを常に確認し、適切なフィードバックを提供します。フィードバックは、認知的・運動的タスクの両方に対してバランスよく行うことが重要です。

- 【ポイント】認知タスクに過度に集中している場合は、運動面のフィードバックを強化する。

7. モチベーションと自信の向上

- 二重課題訓練は患者にとって挑戦的であるため、モチベーションを高め、自信を持たせるサポートが必要です。患者が成功体験を積み重ねられるよう、課題の達成感を感じやすい環境を作ります。

- 【ポイント】達成可能な目標を設定し、小さな成功を強調する。

8. 患者ごとのカスタマイズ

- 患者の認知・運動機能、個々のニーズに基づき、訓練内容をカスタマイズします。標準化されたプログラムではなく、患者固有の問題やゴールに焦点を当てた訓練を行うことが重要です。

- 【ポイント】課題の種類、タイミング、頻度を個別に調整。

9. タスクのリアルライフ応用

- 二重課題訓練は日常生活での応用が重要です。課題を生活に近いものに設定することで、患者が訓練成果を日常生活に転用しやすくなります。

- 【ポイント】買い物や階段昇降など、実生活に関連したタスクを取り入れる。

10. 定期的な評価と調整

- 訓練が進行する中で、定期的に評価を行い、患者の進歩に応じて訓練内容を見直します。定期的な評価により、課題の難易度や内容を適切に調整することができます。

- 【ポイント】2〜4週間ごとに再評価し、訓練プランを調整する。

これらのポイントを踏まえて、二重課題訓練を行うことで、脳卒中患者の姿勢制御や認知機能、運動機能の向上が期待できます。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

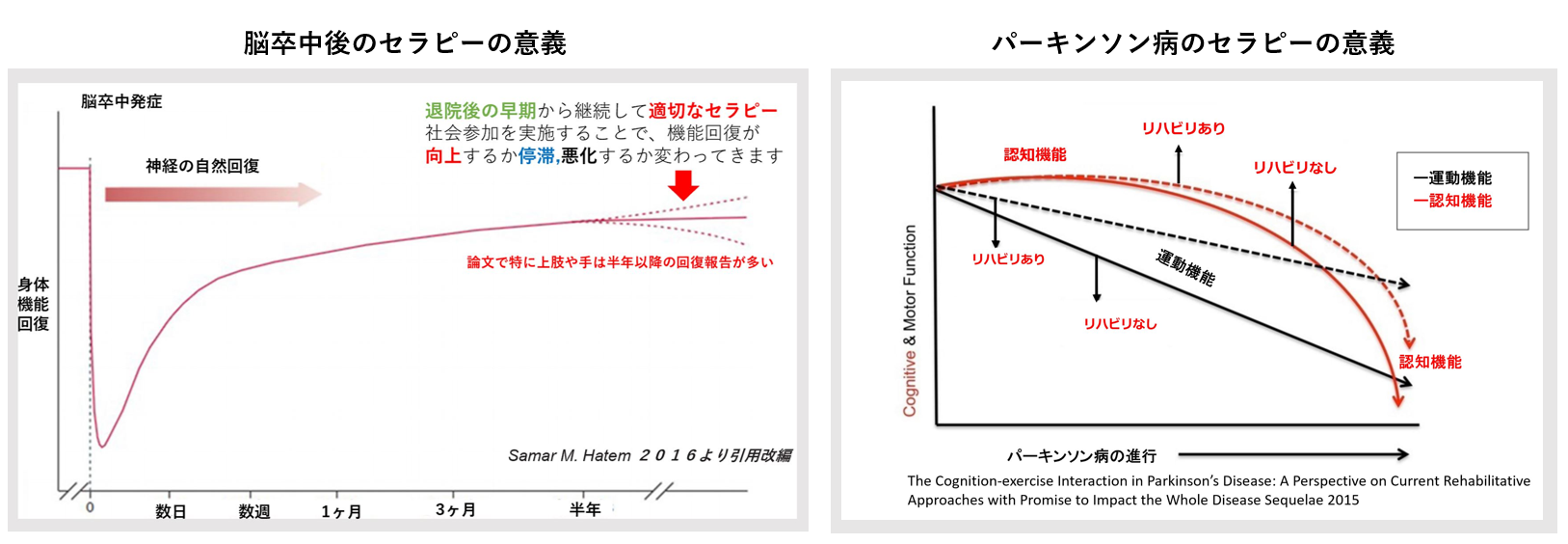

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

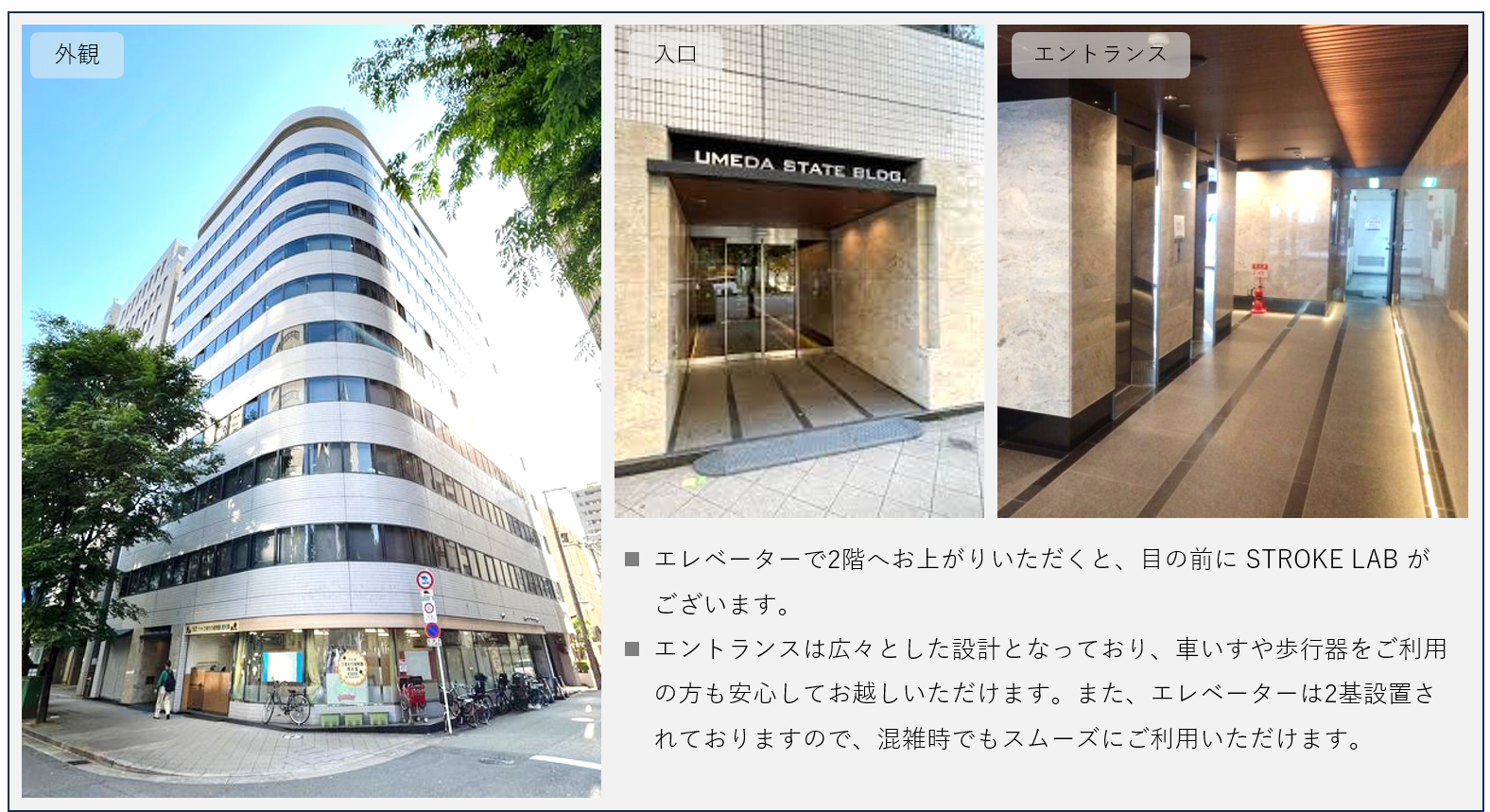

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)