Vol.510.急速な頭部の動きに対する高齢者の姿勢戦略を学ぼう!

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

タイトル

急速な頭部の動きに対する高齢者の姿勢戦略を学ぼう!

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●リハビリをする中で、頭頸部を固定的に用いる高齢患者が多い。一般的に高齢者は加齢に伴いどのような戦略を取りやすくなるか再学習しようと思い本論文に至る。

内 容

背景

●重力センサー(前庭系)と視覚系を含む頭部は、安定した基準を自身に提供するために空間で安定させておく必要があります。歩行中は、周囲の物体をスキャンしながら移動できるように、頭も自由に動く必要があります。

●加齢に伴い、運動および感覚系の劣化とそれらの統合の問題が一般的に観察されます。それにもかかわらず、歩行中に頭を急速に回転させるなど、正確な感覚運動統合を必要とする挑戦的なタスクを完了するために高齢者が使用する戦略は知られていません。

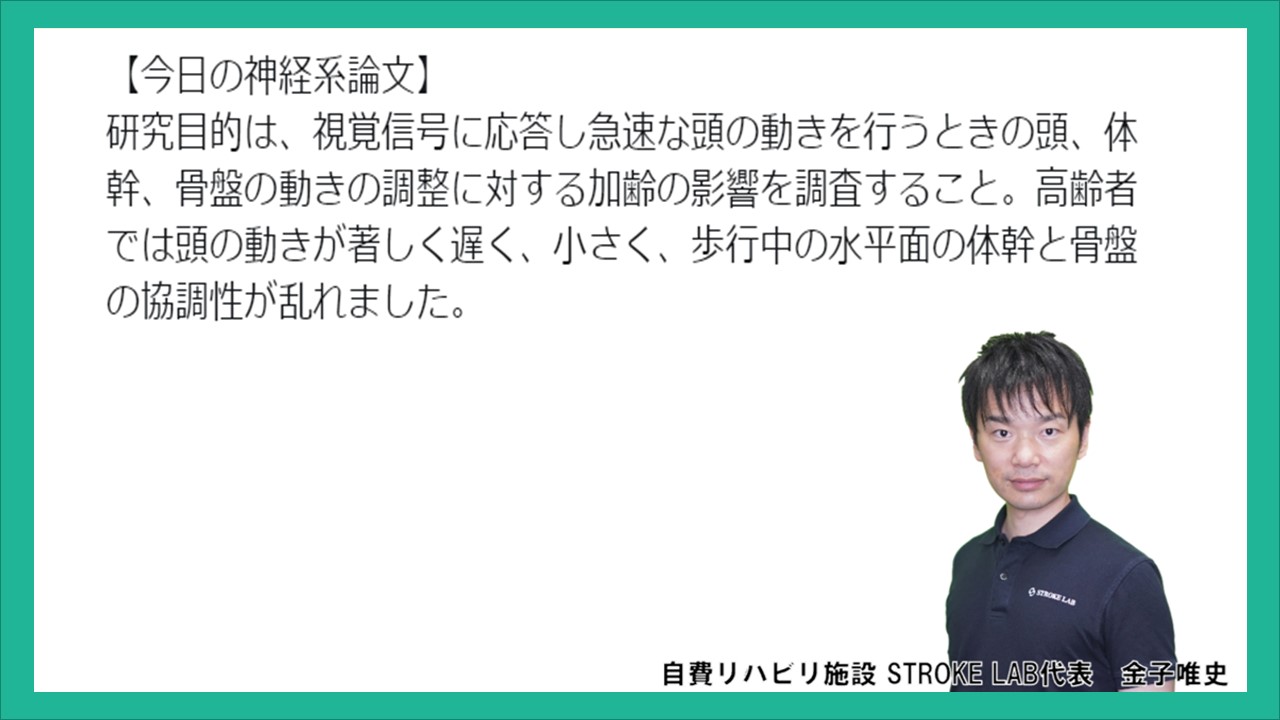

●研究目的は、視覚信号に応答し急速な頭の動きを行う時の頭、体幹、骨盤の動きの調整に対する加齢の影響を調査すること。

方法

●高齢者と若い被験者は、立ったり歩いたりしているときに、視覚信号に反応して頭をすばやく(上、下、左、右、またはなし)動かしました。頭、体幹、骨盤のランドマークを3Dで記録し、分析しました。

結果

●老若男女を問わず、すべての被験者はバランスを取れなくなることなく、立っているときも歩いているときもタスクを正常に実行しました。大きな頭の動きの時は比較的小さな体幹と骨盤の動きを伴うため、姿勢の安定性は維持されました。

●左右の頭の回転に関連する水平面の動きは、頭の上下の動きに関連する矢状面の動きよりも大幅に大きかった。高齢者では頭の動きが著しく遅く、小さく、歩行中の水平面の体幹と骨盤の協調性が乱れました。

●頭、体幹、骨盤の動きは、課題に依存し調整され、急速な自発的な頭部の動きによって誘発される動きの振幅は、立っているときよりも歩いているときの方が大きくなった。

私見・明日への臨床アイデア

●本論文で、水平面上のコントロールが高齢者ではより苦手になることが示唆された。眼球・頭頸部の動きが下行性に足部まで連続的かつ協調的に制御できているかは観察のポイントの一つである。どの部位の弱化や可動域制限等をどのように補って姿勢制御しているのか丁寧に分析し、介入していきたい。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)