【2025年版】視床後外側腹側核の役割とは?:感覚障害のリハビリ戦略を解説!

はじめに

本日は視床後外側腹側核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

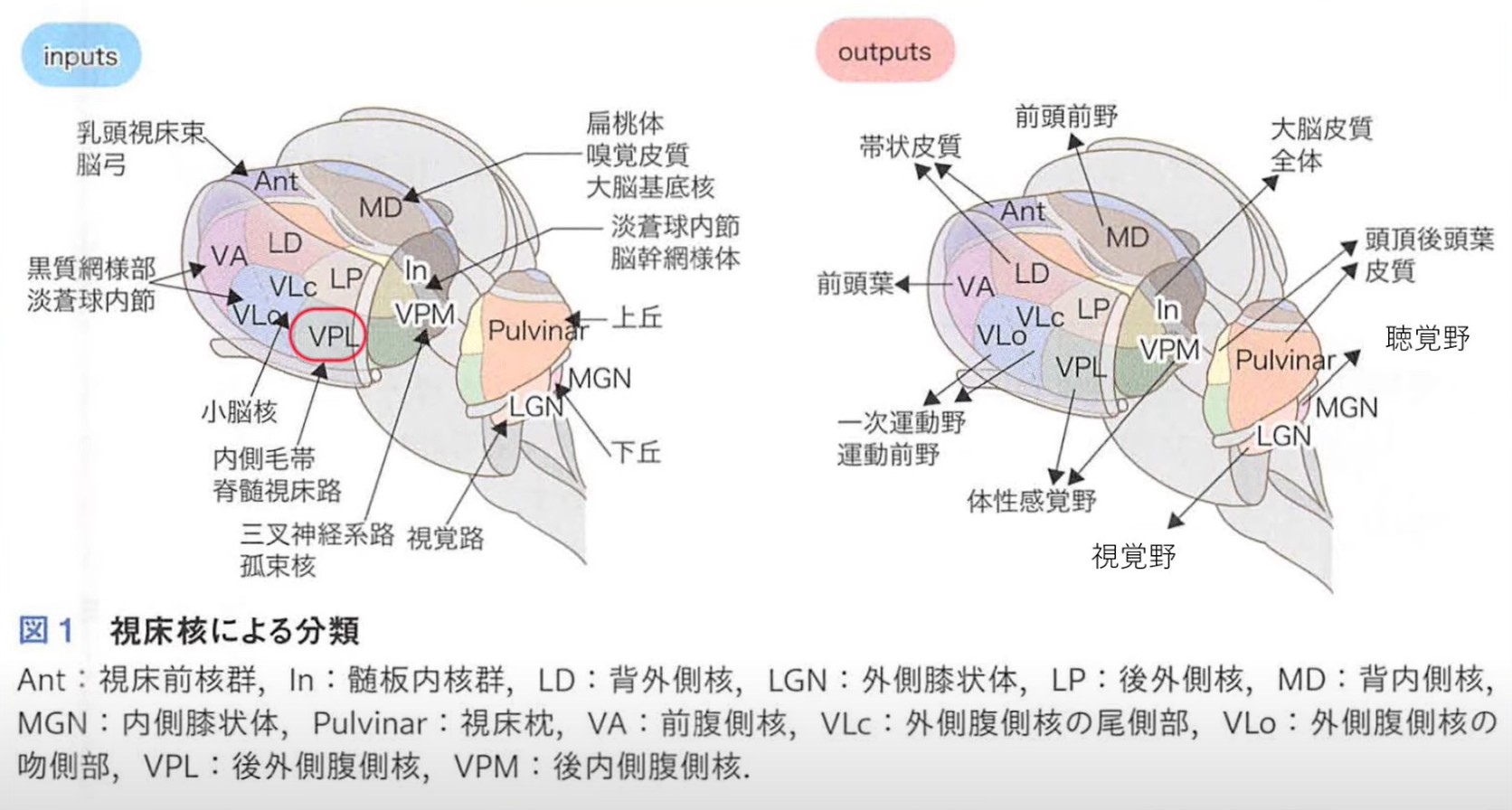

視床後外側腹側核とは?

■ 解剖学的側面

● 部位

視床後外側腹側核(Ventral Posterolateral nucleus, VPL)は、視床の後腹側部に位置し、

後内側腹側核(VPM)のやや外側・後方に存在します。

体性感覚情報(体幹・四肢由来)の中継核として一次体性感覚皮質(S1)へ情報を伝達します。

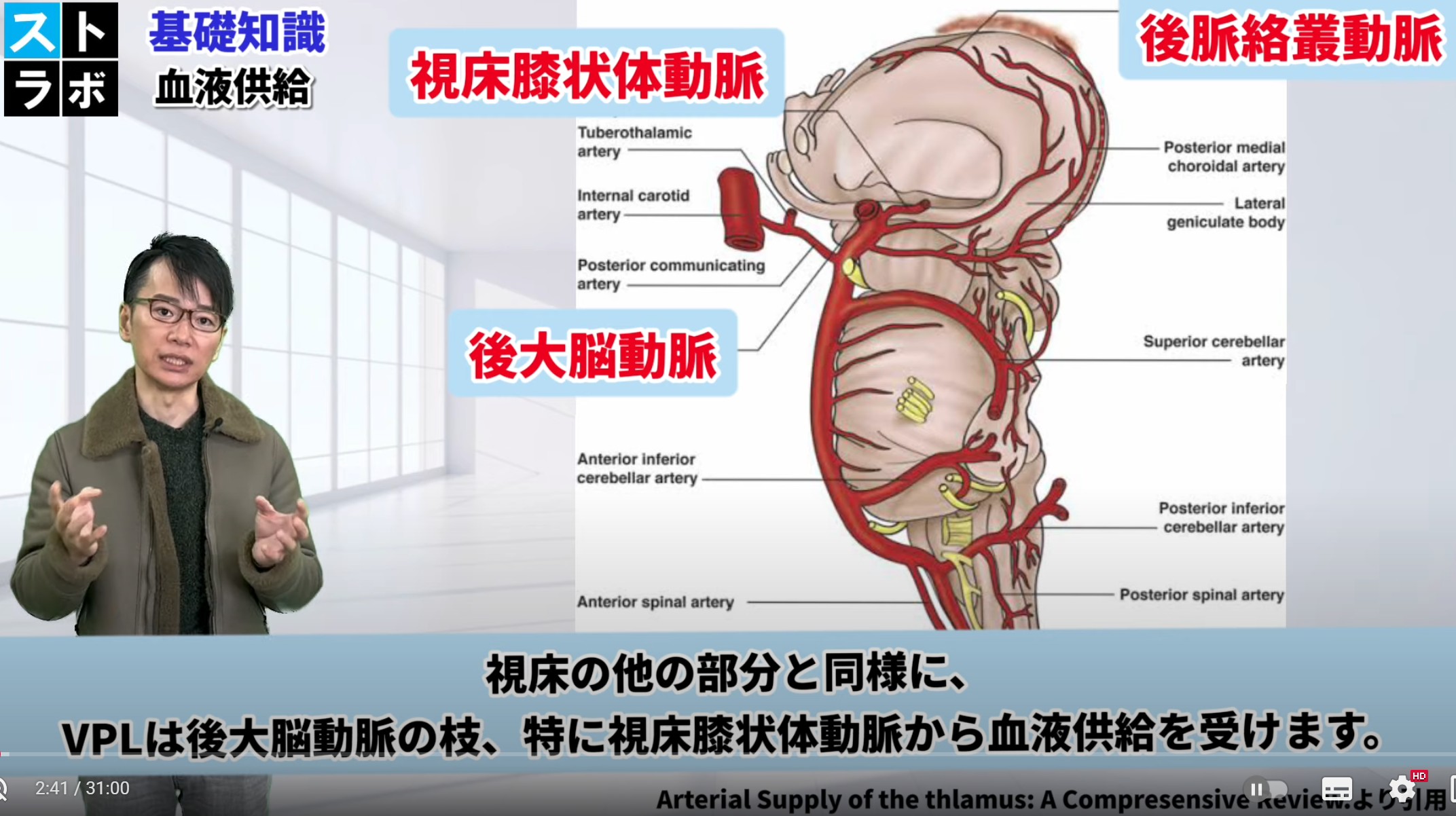

● 血液供給

VPLは、後大脳動脈(Posterior Cerebral Artery)の枝である

視床膝状体動脈(Thalamogeniculate artery)により灌流されます。

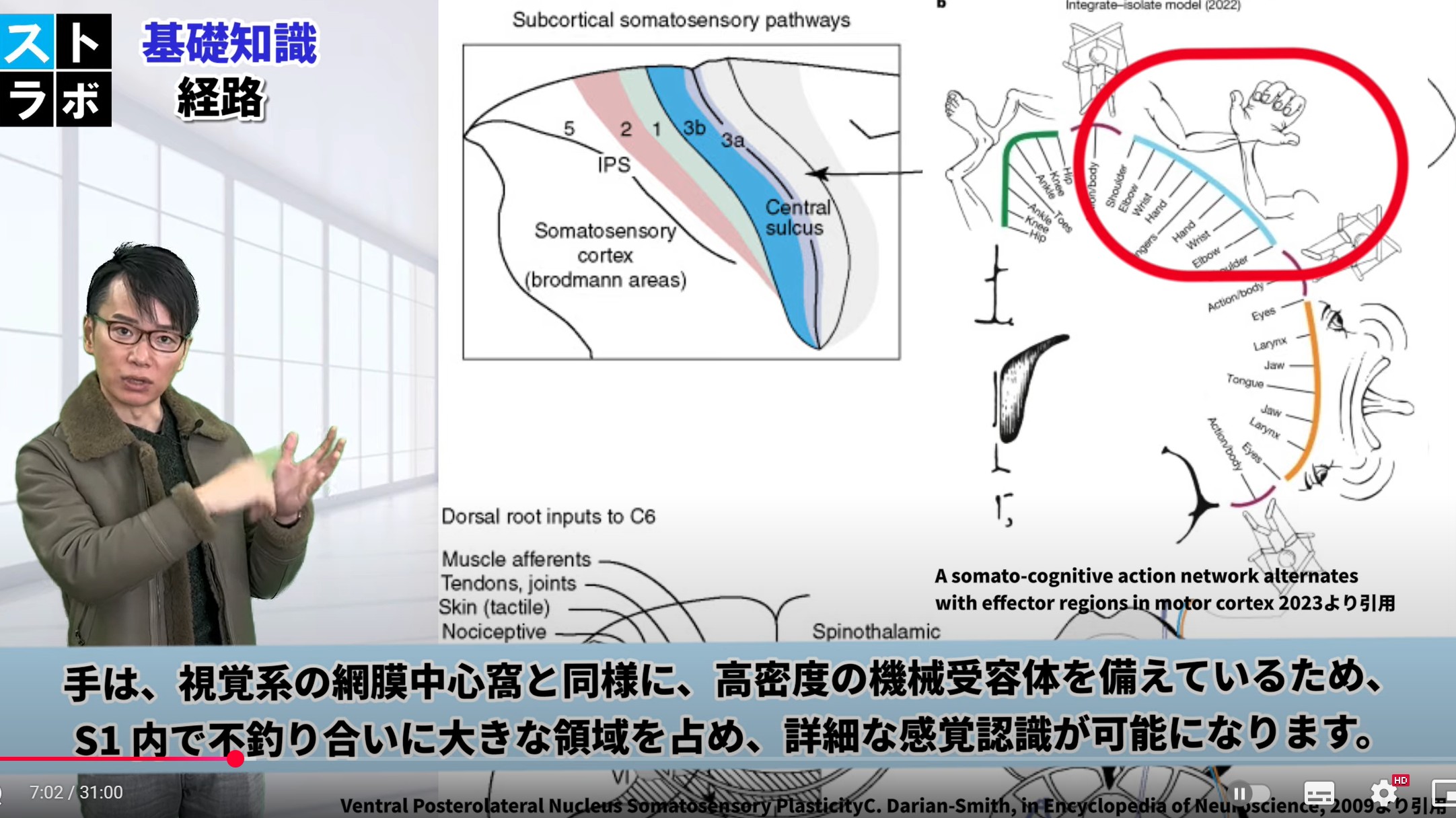

● 経路 体性感覚系と視床VPLの役割

引用:Ventral Posterolateral Nucleus Somatosensory Plasticity

C. Darian-Smith, in Encyclopedia of Neuroscience, 2009

体性感覚情報は、末梢から大脳皮質まで階層的に中継されるネットワークによって処理されます。

視床後外側腹側核(VPL)は、その中核に位置する中継点です。

末梢感覚受容器(Peripheral Receptors)

体性感覚経路は、以下の多種の感覚受容器から始まります:

-

機械受容器(触覚、圧、振動)、温度受容器(熱・冷感)、侵害受容器(痛覚)、固有受容器(筋紡錘、腱、関節)

これらの受容器は皮膚、筋肉、腱、関節に分布し、外部・内部の刺激を検知します。

脊髄での一次処理

受容器からの信号は、末梢神経 → 後根(dorsal root) を経由して脊髄後角に入り、最初の情報処理が行われます。

この後、情報は2つの主要な経路を通じて中枢へ向かいます。

主要上行路

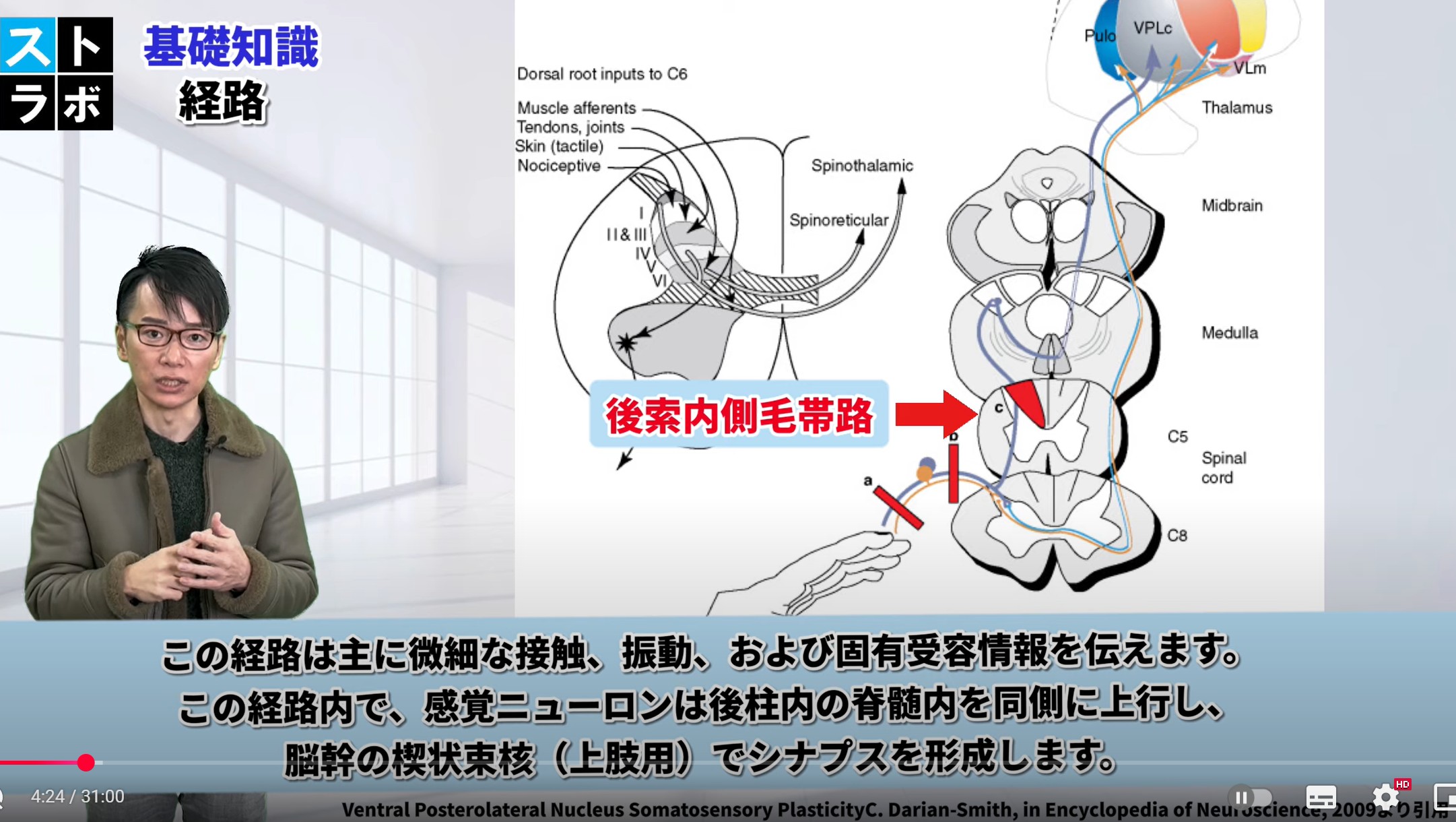

【A】後索内側毛帯路(Dorsal Column–Medial Lemniscus pathway:DCML)

-

主な感覚:識別触覚、振動覚、固有受容感覚

-

経路の流れ:

-

同側の後索を上行(上肢→楔状束、下肢→薄束)

-

延髄で楔状束核または薄束核にてシナプス

-

内側毛帯となり延髄で対側に交差

-

視床VPLへ投射

-

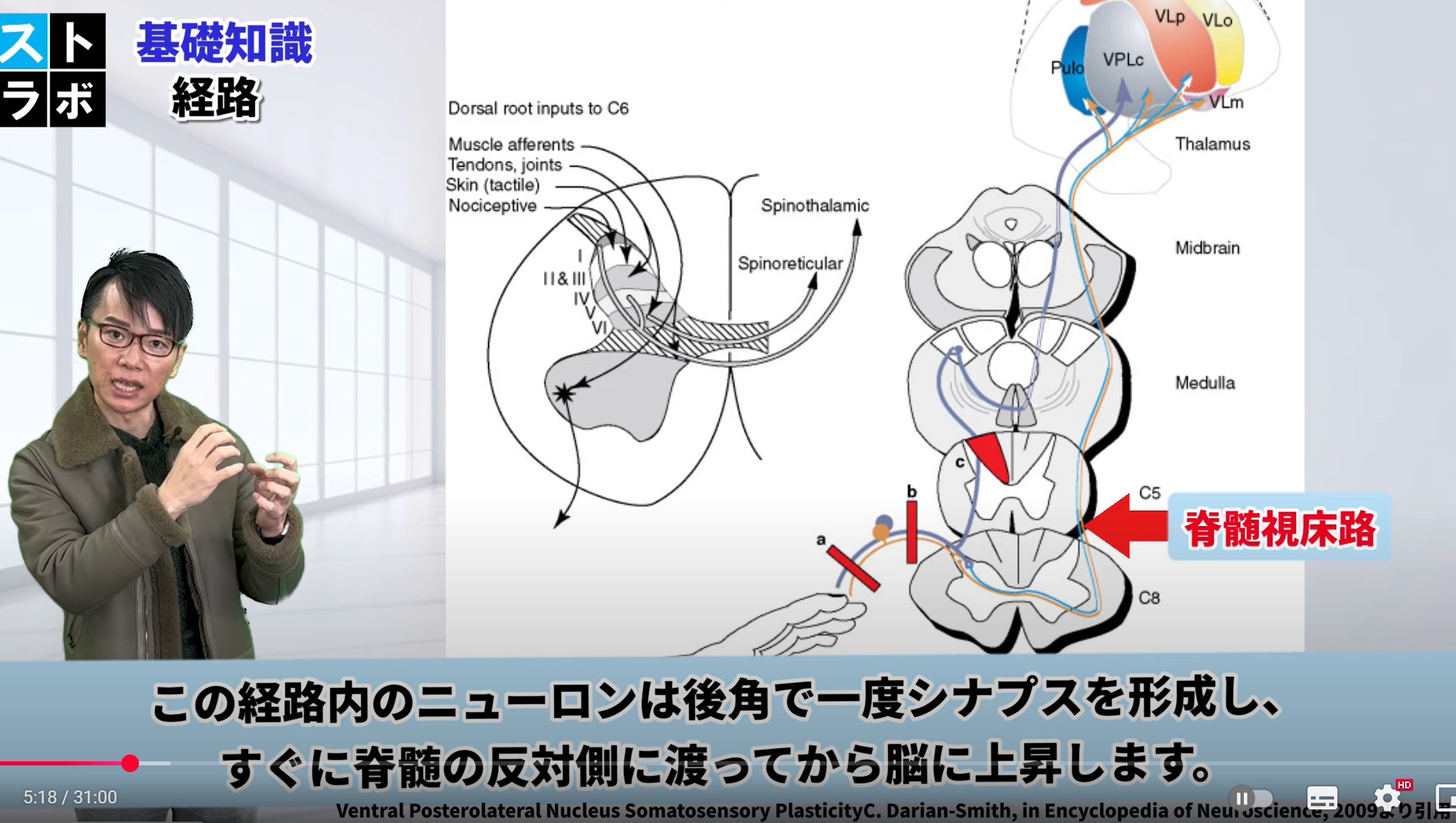

【B】脊髄視床路(Spinothalamic Tract)

-

主な感覚:痛覚、温度覚、粗大触覚

-

経路の流れ:

-

脊髄後角でシナプス

-

すぐに対側に交差し前外側系として上行

-

視床VPLに終止(一部は視床枕核、外側腹側後核にも枝を出す)

-

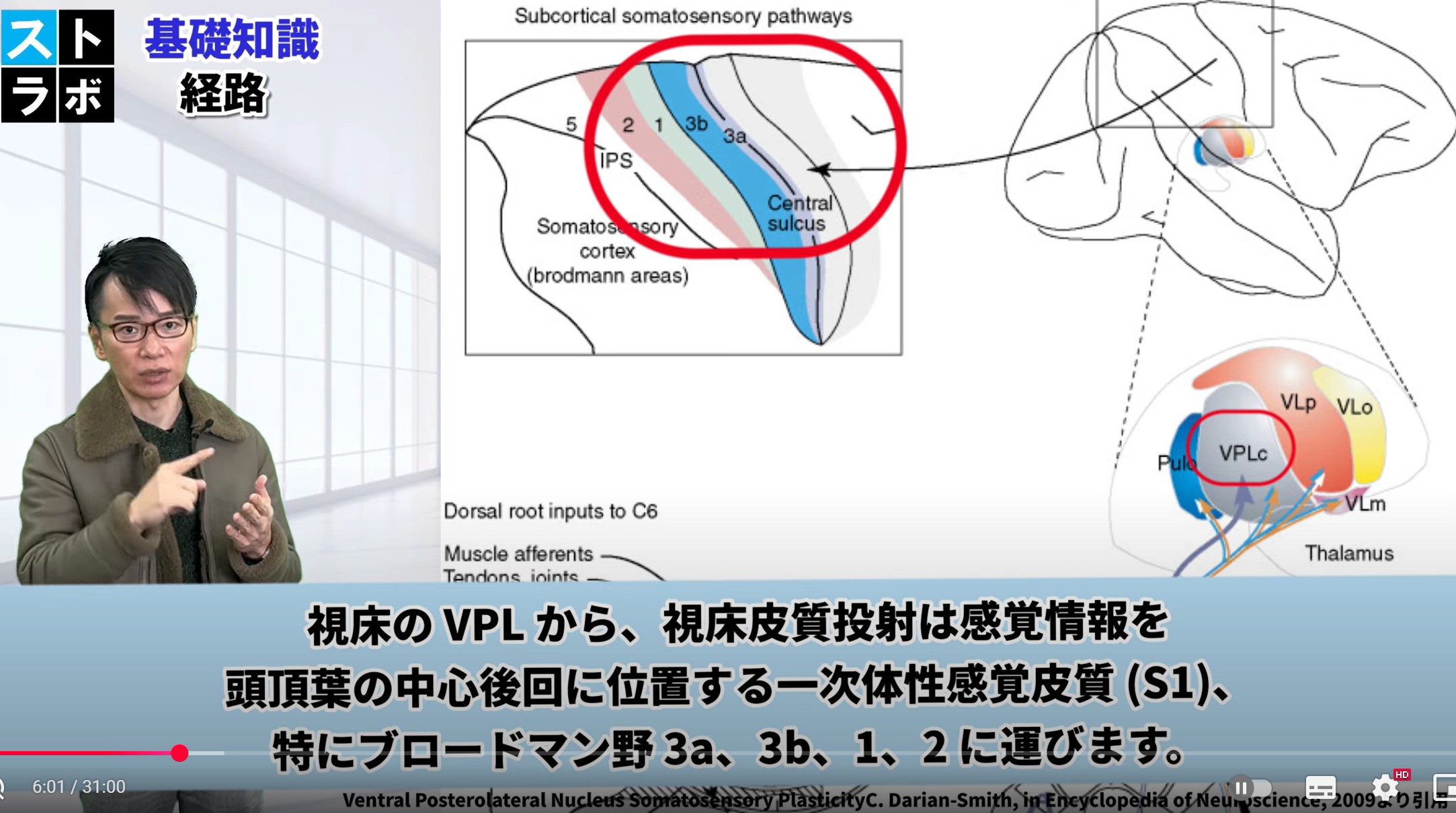

視床VPLでの統合と皮質への投射

両経路の情報は視床VPLで統合され、以下の領域へ視床皮質投射が行われます:

-

一次体性感覚野(S1):頭頂葉中心後回

→ Brodmann領野 3a, 3b, 1, 2

S1の各領野は異なる感覚要素を処理:

-

3a:固有受容感覚(筋紡錘入力)

-

3b:触覚

-

1:触覚の統合

-

2:触・深部感覚の統合と空間的認識

感覚ホムンクルスと高密度領域の重要性

-

S1は身体部位に対応した体性感覚ホムンクルスに基づいて構成され、感覚神経支配の密度に応じた表現がなされます。

-

特に手指や顔面は密な機械受容器分布により、S1内で不釣り合いに大きな面積を占有。

-

→ 高精度の触覚・動きの認識を可能にしている。

※参考:2023年のNature誌では運動ホムンクルスの更新が報告されましたが、体性感覚野についての図は今後更新予定です。

● 病態像

視床後外側腹側核(VPL)は、体幹・四肢からの感覚情報を大脳皮質に中継する重要な核です。

そのため、VPLの損傷は以下のような感覚障害を引き起こします:

-

対側の感覚鈍麻・消失

触覚・痛覚・温度覚・位置覚などの体性感覚が障害されます。 -

中枢性疼痛症候群(視床痛)

損傷後しばらくして、Dejerine-Roussy症候群として知られる、

持続的で耐えがたい灼熱感・異常感覚が出現することがあります。

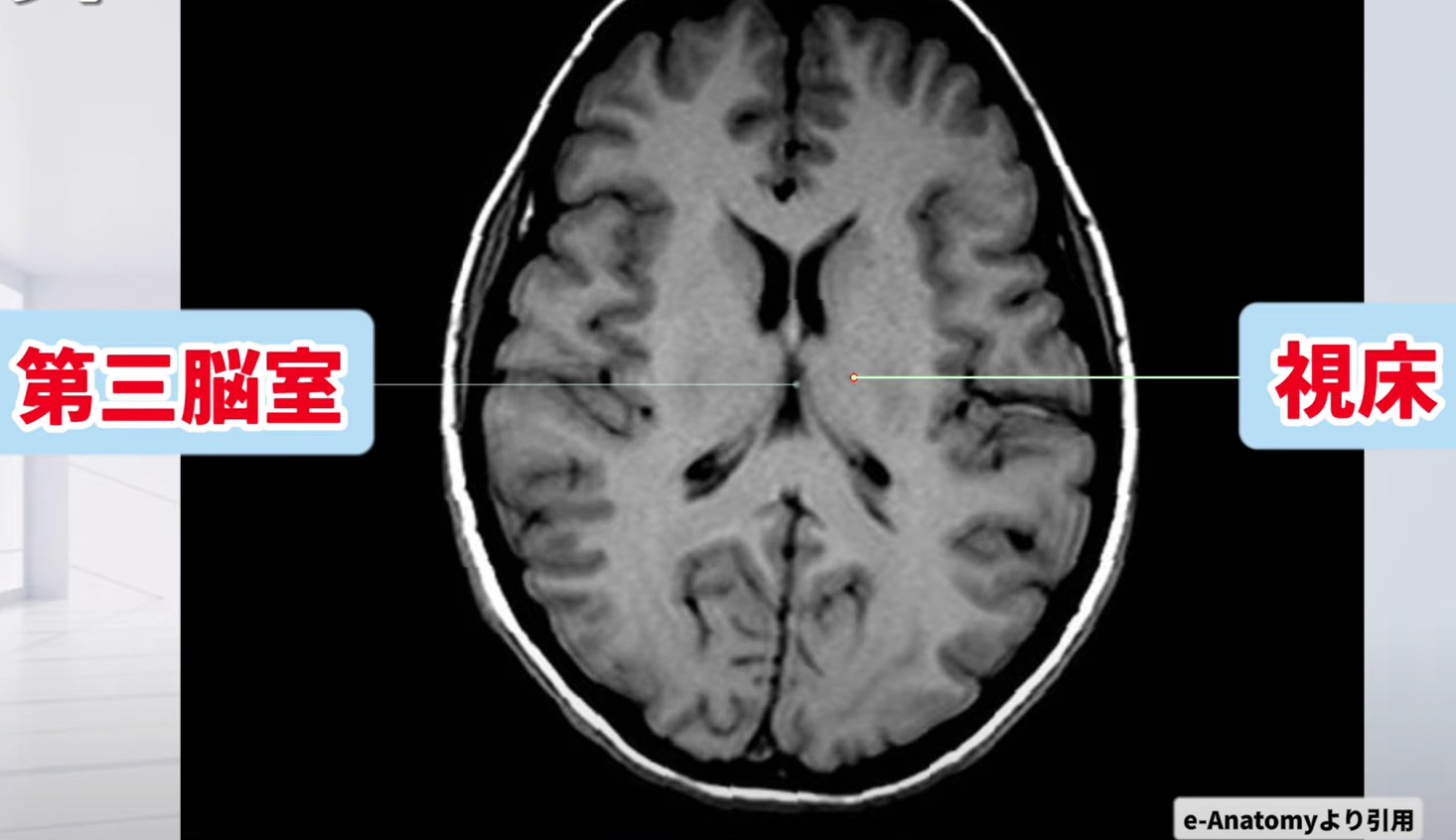

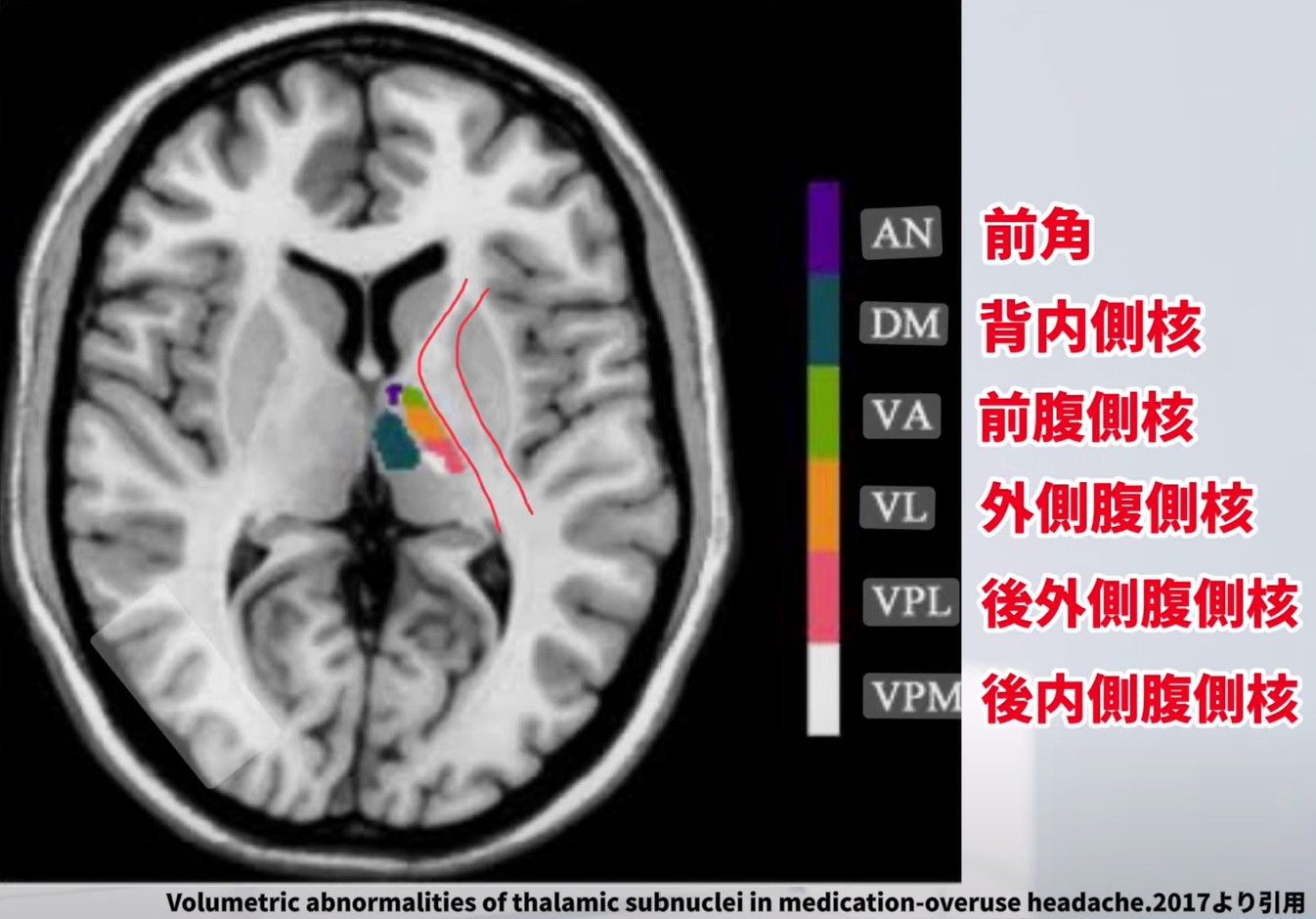

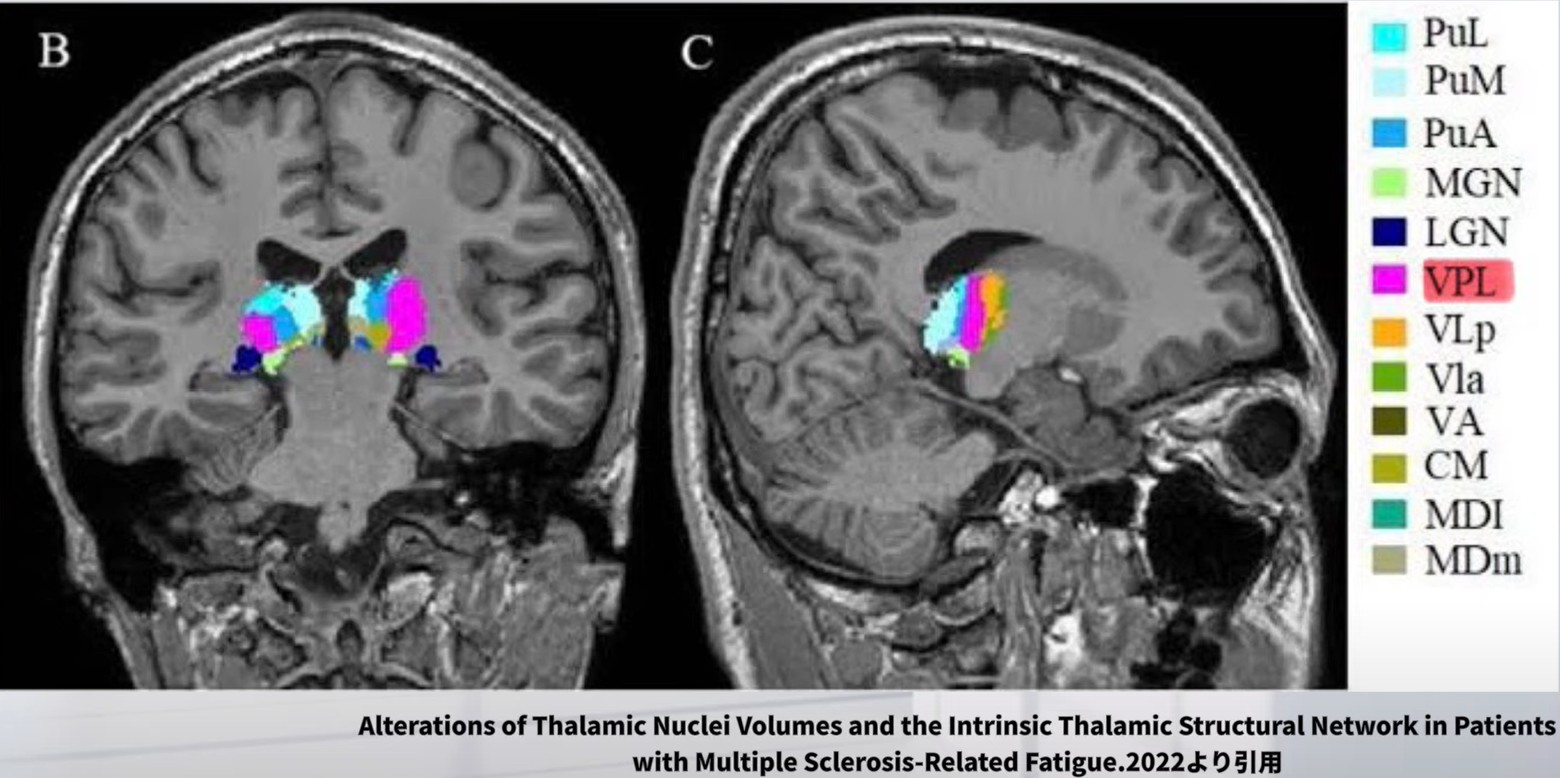

■ 画像読解のポイント

-

1. 第三脳室の確認

-

視床の中心にある縦に細長い空間。VPLはこの外側に位置します。

2. 内包(後脚)との位置関係

-

VPLは内包後脚のすぐ内側に存在。

-

内包は視床の外側輪郭を形成する白質構造のランドマークとして重要。

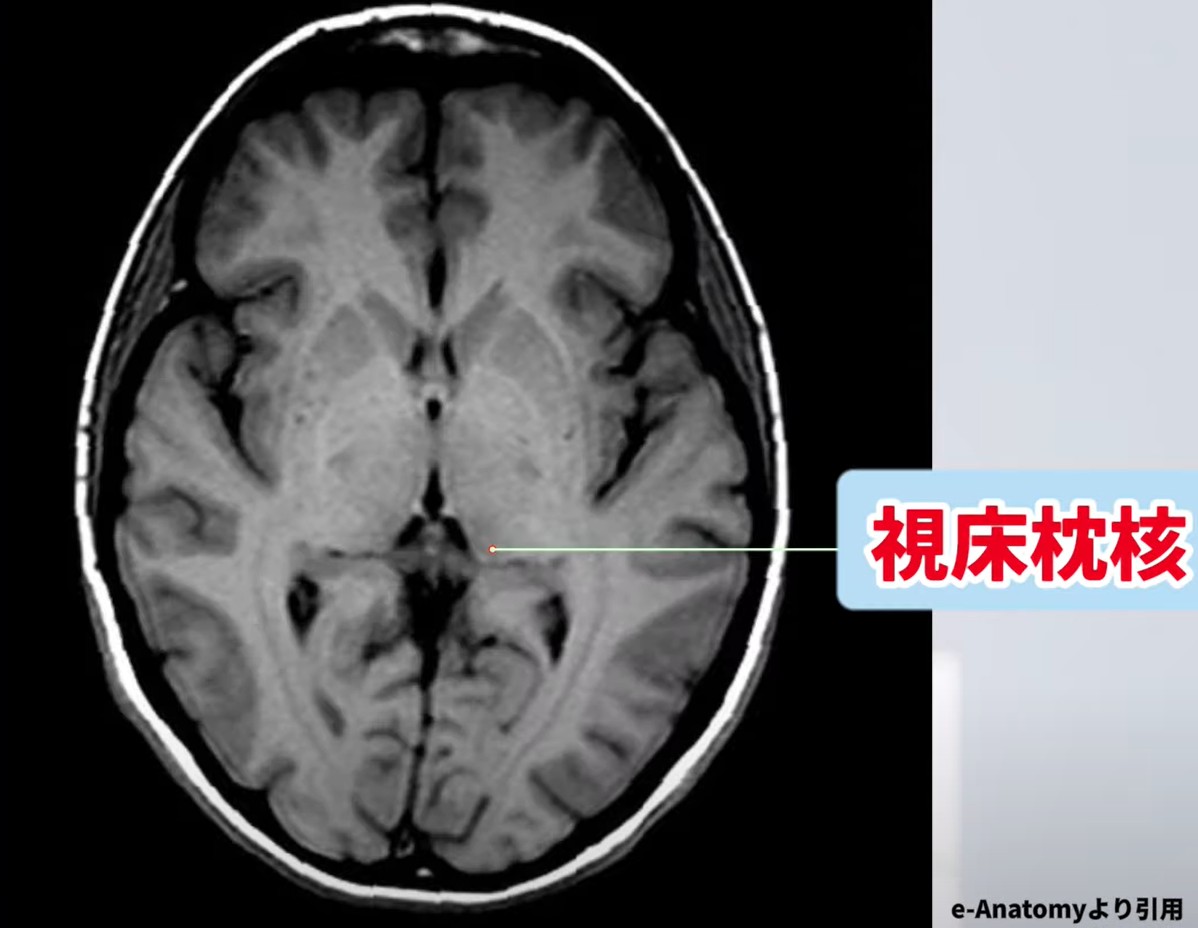

3. 視床枕核との位置関係

-

最大の視床核である**視床枕核(Pulvinar)**は視床の後方に位置。

-

VPLはその前下方にあります。

4. 各断面におけるVPLの見え方

-

冠状断面では、視床枕核の前方かつ内包の内側に位置します。

-

矢状断面では、視床の腹側表面と第3脳室との間に位置します。

-

■ 観察ポイント

-

触れた場所を特定できるか?

軽い触刺激に対して、「どこを触られたか」を即座に特定することが難しく、反応に遅れがみられることがあります。

-

身体認識の問題は?

自分の手足の位置や動きを直感的に把握できず、視覚的な確認が必要になります。

目を閉じると動作の正確性が著しく低下します。 -

感覚の低下やしびれは?

特に手や指に感覚の低下やしびれが現れやすく、物を持っている感覚が希薄になり、

落としてしまうことが頻繁に起こります。

-

バランス感覚の障害は?

感覚入力の低下により、姿勢保持や歩行が不安定になります。

暗所では特に不安定性が増し、視覚に頼った補正が必要となることが多くなります。 -

痛覚に対する異常な反応は?

本来痛みを感じるべき状況でも反応が鈍く、外傷に気づかない、または訴えが遅れることがあります。

逆に慢性疼痛や異常感覚に移行する例もあります。

■ 臨床へのヒント

-

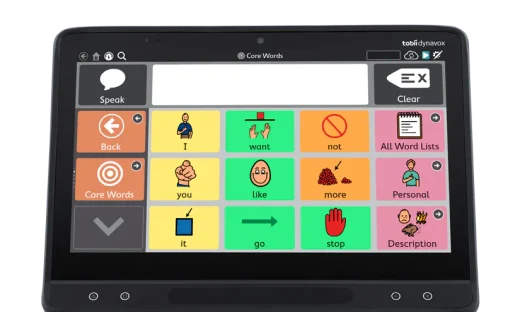

触覚弁別の訓練

→ セルフマッサージ、ローション塗布などの段階的な再教育

-

感覚刺激の練習

→ 綿・羽毛・紙やすりなどを用い、材質・部位を患者に特定させる -

ADL中の感覚活用

→ 入浴時の温度変化、衣類の材質、石鹸の感触を意識させる

-

ボディースキャンの実践

→ 意識的に身体部位に注意を向ける練習(例:瞑想的身体認知)

論文紹介(2022年・Amirら)

“Influence of sensory integration training on sensory motor functions in patients with thalamic syndrome”

「視床症候群患者の感覚運動機能に対する感覚統合トレーニングの影響」

● 研究概要

-

対象:視床損傷を有する45〜65歳の患者30名

-

方法:従来の理学療法に感覚統合トレーニングを追加した**ランダム化対照試験(RCT)**を実施

-

評価項目:

① 痛みの軽減

② 立位姿勢制御の改善(Biodex Balance System使用)

● 結果と結論

-

感覚統合トレーニングの追加により、姿勢の安定性が向上し、感覚異常も軽減

-

視床症候群に対する包括的感覚リハビリの有効性が示唆された

■ 新人が陥りやすいミス

-

感覚刺激の個人差を見落とすこと

→ 患者ごとに感覚の受け取り方や痛みの閾値は異なる。

→ 特に感覚障害や過敏症のある患者では、軽い刺激でも強い不快感を訴えることがある。

→ これを配慮せずに進めると、患者の不信感やリハビリ拒否につながる恐れがある。

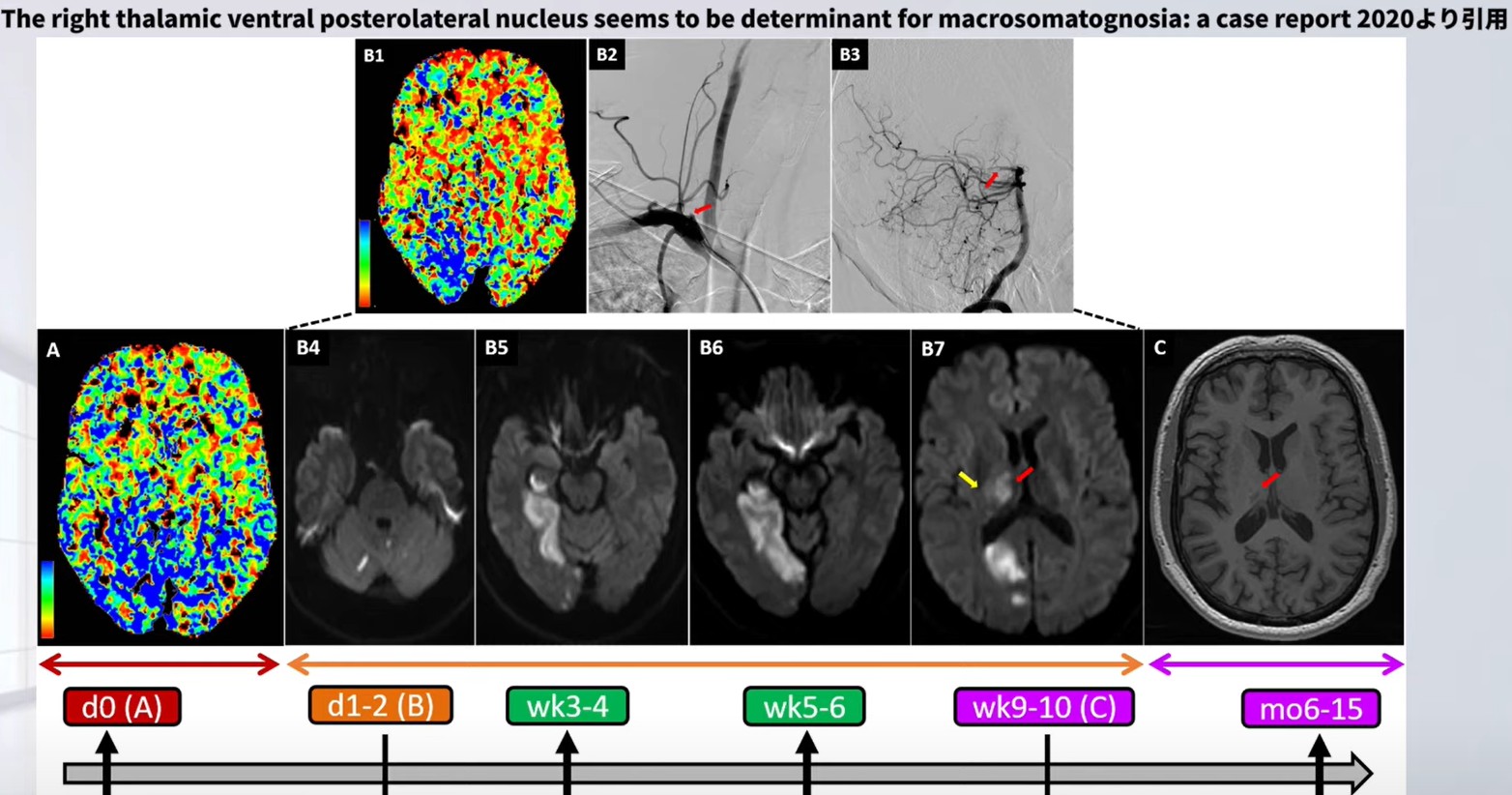

■ 論文トピック(2020年・Amir Hら)

● 背景と目的

この症例報告では、右視床後外側腹側核(VPL)の虚血性病変が原因で発症した**巨体失認(macrosomatognosia)**に焦点が当てられています。

巨体失認は「体の一部が通常よりも大きく感じられる」知覚異常で、不思議のアリス症候群(AIWS)の一症状として知られています。

● 症例概要

-

患者:45歳男性

-

発症:右視床、特にVPLの虚血性病変により発症

-

主訴:左上半身が実際よりも拡大して感じられる知覚異常

-

合併症:中等度の左同名側方半盲

-

精神状態:長期にわたり誤認妄想に近い状態を呈する

● 神経画像所見と経過

0日目:救急外来受診

-

頭部CT(灌流画像)

→ 右内後頭葉および右視床において TMax延長(血流遅延) を確認

→ **虚血半影(penumbra)**の存在が示唆される -

神経学的所見

→ 中等度の左同名側方半盲 のみ認められた

1日目・2日目:神経学的悪化

-

1日目:灌流CT

→ 右後大脳動脈(PCA)領域のTMax延長が進行

→ 虚血範囲の拡大を示唆

2日目:血行再建

-

動脈造影

→ 右椎骨動脈を通じて再灌流処置を実施

→ 右PCAのP1セグメントに閉塞を確認 -

MRI(DWI)

→ 急性虚血性病変を複数認めた(部位:小脳、右視床、右海馬・海馬傍回、舌回、右後頭葉、内包など)

脳卒中後10週間

-

3T MRI(T1強調)

→ 後頭蓋の病変は消失傾向

→ 右視床VPLに限局した病変が残存

15か月間の症状推移と管理

-

タイムライン

→ 視野障害、感覚障害、巨体失認などの進行と改善の過程が詳細に追跡

→ 脳画像所見との対応関係が記録されている(※詳細は原論文参照)

症状の進展とリハビリ効果

-

-

初期症状:視野障害・感覚障害

-

神経リハビリ介入:巨体失認および感覚異常に対し詳細な評価と訓練を実施

-

経過:6か月後に症状の大幅な改善が確認され、自宅退院と部分的な社会復帰が可能に

-

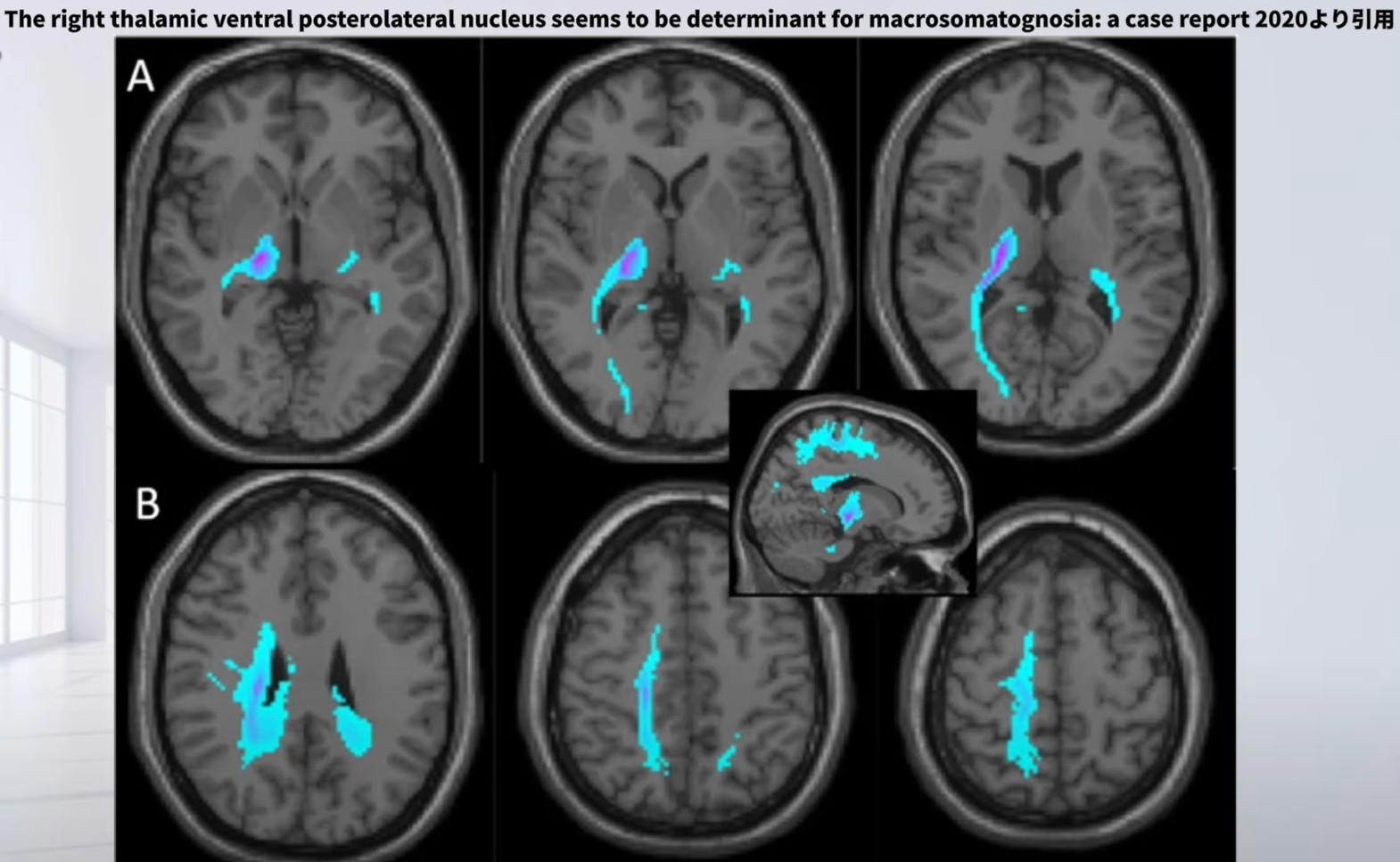

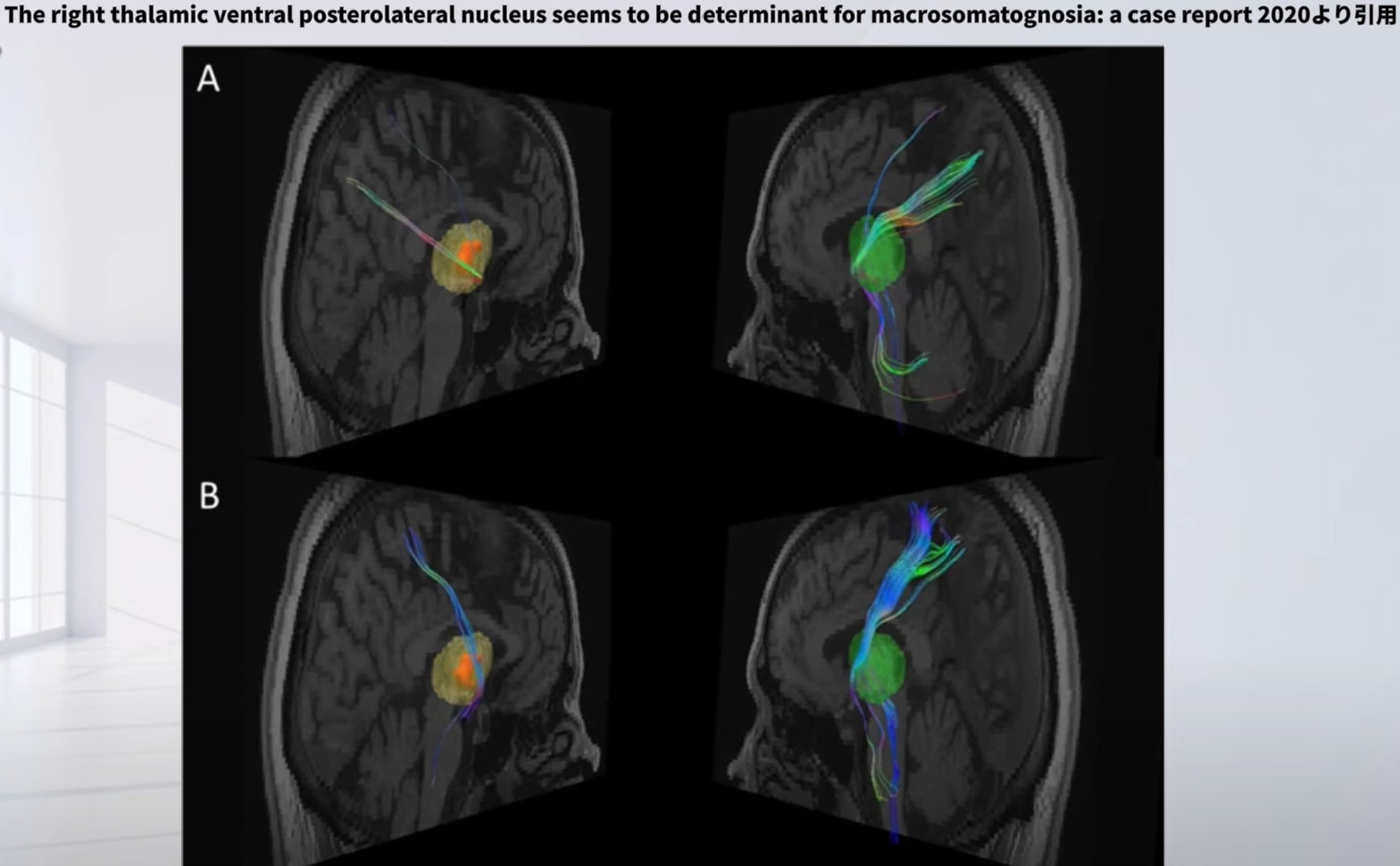

● 右視床病変の確率的接続性(Probabilistic Tractography)

-

目的:MRIデータを用いた確率的トラクトグラフィーにより、右視床病変と他の脳領域との接続パターンを可視化すること

-

結果:

右視床病変は、以下の領域と強い接続低下を示した

- 右後頭葉

- 頭頂皮質・上頭頂小葉

- 一次運動野

- 楔前部(自己処理・記憶に関与)

→ 感覚入力と高次認知領域の接続障害が示唆され、巨体失認の神経基盤と関連づけられる

● 視床と皮質領域との線維路減少(Deterministic Tractography)

-

目的:視床病変と特定皮質領域(楔前部・上頭頂小葉)間の線維路を定量的に評価

-

方法:決定論的トラクトグラフィーを使用

-

結果:

- 楔前部への線維路:約80%減少

- 上頭頂小葉への線維路:約90%減少

→ 脳卒中による構造的接続障害が、身体像の歪み(巨体失認)と直接的に関連していることを示唆

● 臨床的意義

-

追跡期間:脳卒中後15か月にわたり詳細な神経画像と臨床症状を追跡

-

症状:視野障害・感覚障害・巨体失認を呈し、リハビリテーションにより6か月で大幅改善

-

治療戦略:巨体失認への対応には、神経学的背景へのアプローチ(構造・機能の再統合)が不可欠

→ 投薬、感覚再教育、心理的支援などを組み合わせた個別最適化リハビリが有効

②解剖学的位置: 後内側腹側 (VPM) 核および内包との関連で VPL 核の位置を説明してください。

③感覚経路: VPL に伝達される感覚情報の種類の観点から、後索-内側毛帯路と脊髄視床路を説明してください。

④臨床症状: VPL 核の損傷により潜在的な臨床結果は何ですか?

⑤感覚統合: VPL は、体のどこに触れられたかを識別する能力にどのように貢献しますか?

⑥リハビリテーション技術: 触覚識別トレーニングと感覚刺激の練習が、VPL 関連の感覚欠損を持つ患者の回復にどのように役立つかを説明してください。

⑦研究結果: Ami らによる 2022 年の研究の主な結果は何でしたか。 視床症候群患者に対する感覚統合トレーニングの効果について説明してください。

⑧神経疾患: 不思議の国のアリス症候群 (AIWS) に関するケーススタディは、体性感覚処理におけるVPLの役割の理解にどのように貢献しますか?

⑨画像に関する洞察: 記載された画像所見に基づいて、右視床病変を有する患者の進行と治療について何が推測できますか?

⑩長期管理: 15 か月の追跡調査のケーススタディで実証されているように、視床病変のある患者における長期追跡の重要性について説明してください。

①基本的な理解: 視床の腹側後外側 (VPL) 核は、主に身体からの痛み、温度、接触、固有受容などの体性感覚情報を処理し、大脳皮質に伝えます。

②解剖学的位置: VPL は視床の腹側部分、後内側腹側 (VPM) 核の外側およびわずかに後方、内包後脚の内側に位置します。

③感覚経路: 後索-内側毛帯路は、微細な接触、振動、および固有受容を伝達し、脊髄内を同側に上昇し、延髄内を横切って VPL に到達します。 脊髄視床路は、痛み、温度、および粗い接触情報を伝達し、脊髄に入ってすぐに横断し、VPL まで上行します。

④臨床症状: VPL の損傷は、温度や痛みの感覚の障害、細かい触覚や固有受容の喪失などの感覚障害、中枢性疼痛症候群などの症状を引き起こす可能性があります。

⑤感覚統合: VPL は感覚情報を統合し、身体上の接触位置の識別を可能にします。 損傷すると、どこに触れたのか認識できなくなることがあります。

⑥リハビリテーション技術: 触覚識別トレーニングには、接触感度を向上させるための段階的に難しいタスクが含まれます。一方、感覚刺激の練習では、さまざまな素材を使用して、さまざまな触覚刺激を区別する能力を強化します。

⑦研究結果: Ami らによる 2022 年の研究。 伝統的な理学療法プログラムの一環としての感覚統合トレーニングが、視床症候群患者の姿勢制御を改善し、感覚異常を軽減することを発見しました。

⑧神経障害:VPLの病変に関連したAIWSに関するケーススタディでは、体の大きさの知覚と体性感覚の処理における核の役割が強調され、視床の損傷がどのようにして身体イメージの知覚の歪みにつながるかを示しました。

⑨画像に関する洞察: 経時的な画像所見は、急性虚血性病変から視床の長期残存変化への進行を示し、感覚障害と視野障害の治療とリハビリテーションの取り組みの指針となります。

⑩長期管理: このケーススタディにおける 15 か月の追跡調査は、視床病変を有する患者の症状の変化と回復ペースに対処するために、継続的な管理とリハビリテーション戦略の適応の必要性を強調しています。

視床後外側腹側核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

田中先生「こんにちは、金子です。今日からリハビリをご一緒しますね。今、ご自身の手について、どんなことが一番困っていますか?」

石川さん「…左手が全然使えないんです。持った感覚がないというか、“持ってる”って感じがしない。気づいたら落としてて…」

田中先生「なるほど。持ったものが“わからない”、それはつらいですね。痛みやしびれはありますか?」

石川さん「強くはないんですが…たまにビリッとした感じがあります。でも、それより“触っても触られてる感じがしない”のが一番不安です。」

田中先生「ありがとうございます。今日はまず、感覚がどのくらい戻ってきているかを一緒に確認していきましょう。」

評価内容(一部抜粋):

-

素材識別:綿・紙・冷/温物への反応

-

触られた部位の正確な識別

-

自発的な左手の使用頻度

-

姿勢保持・動的バランス(開眼/閉眼)

2.リハビリ目標の設定

【短期目標(2週間以内)】

-

左手で触れた部位を70%以上の正答率で識別できる

-

左手の自発使用が日常3回以上に増える(例:コップ・タオル操作)

【長期目標(1〜2か月)】

-

左手で物を握り、運ぶ動作が可能となる

-

**両手での操作(洗顔、簡単な更衣)**が安全に行える

3.リハビリの計画と実施

■ 実施項目①:触覚弁別と素材識別訓練

-

目的:触覚と部位認識の一致を促進し、感覚の再構築を図る

-

方法:視覚遮断下で複数素材(綿、筆、冷却金属、紙やすりなど)を使用し、触られた部位と素材の認識を問う

田中先生「では石川さん、目を閉じてくださいね。今から、手にいくつかの物を当てます。何で、どこに触られているか教えてもらえますか?」

石川さん「……はい……えーと……これは、なんか…ふわふわ?」

田中先生「ふわふわ、いいですね。正解は綿です。じゃあ次いきますよ。」

(数秒後)

石川さん「……冷たい!これは…金属ですか?」

田中先生「スプーンを当てました。冷たさはしっかり感じ取れていますね。素晴らしいです。」

石川さん「でも…場所はよくわからないですね……手の甲?あ、指先でしたか。」

田中先生「大丈夫です。今は“感じた”ことを大事にしていきましょう。“どこか”は後からついてきますから。」

■ 実施項目②:感覚刺激と日常動作の統合練習

-

目的:視覚・言語・運動の統合を通じて、“手の存在”の再認識と自発的使用の促進

-

方法:日用品(タオル、コップ、洗濯ばさみなど)を用い、握る・つまむ・持ち替える操作を、視覚のある/なしで繰り返す。

声かけや自己対話も加える。

田中先生「今度はタオルを使いましょう。左手でタオルを掴んで、握ってみてください。」

石川さん「……握ってる…はずなのに、“掴んだ感覚”がないです。」

田中先生「そうですね。じゃあ、“自分の手がタオルを握っている”と声に出してみましょう。」

石川さん「……はい。“左手が、タオルを握っている”……うーん……言うと、少し手に意識が向きますね。」

田中先生「その調子です。“意識”と“動き”を一致させていきましょう。では次は、左手でタオルを右手に渡してみましょうか。」

石川さん「……(ゆっくり動かす)……あ、持てました!」

田中先生「素晴らしいです。今の“できた感覚”が大事です。」

■ 実施項目③:バランス訓練と体性感覚の再活用(Biodex使用)

-

目的:手からの触覚フィードバックを利用し、姿勢制御や身体位置認知の改善を図る

-

方法:立位・ステップ姿勢をとりながら、バーに軽く触れた状態/触れない状態で姿勢の安定性を比較。

Biodex Balance System を併用。

田中先生「今、立ってもらっていますが、左手でバーに軽く触れてみてください。どうですか?」

石川さん「……触れてると、なんだか落ち着く気がします。」

田中先生「それです。触覚って、ただ“触れている”だけでも体を安定させる働きがあるんですよ。」

石川さん「たしかに、触れてないと少し不安な感じがします。」

田中先生「触ることで、“手も体もここにある”と脳が理解してくれるんです。次は、少しだけ足を前に出して、バランスをとってみましょう。」

石川さん「……(動作)……わっ、ちょっと揺れました。」

田中先生「OKです。揺れたことに気づけた、それが大きな進歩です。」

4.結果と進展(リハビリ4週目)

-

触られた部位の正答率:初回40% → 4週後に78%

-

左手の使用場面:食事時の皿固定、洗顔時のタオル操作などが日常化

-

主観的変化:「手が“動いてる感じ”が前よりはっきりしてきました」

-

動作時の不安感減少:「最初ほど“落としそう”って思わなくなりました」

田中先生「すばらしい進歩ですね。次は両手を使う作業にも挑戦していきましょう。」

石川さん「はい。手が“自分のもの”だって思える時間が増えてきた気がします。」

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)