【2025年版】視床後内側腹側核の役割とは?:顔面の感覚障害に対するリハビリのヒント!

はじめに

本日は視床後内側腹側核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床後内側腹側核とは?

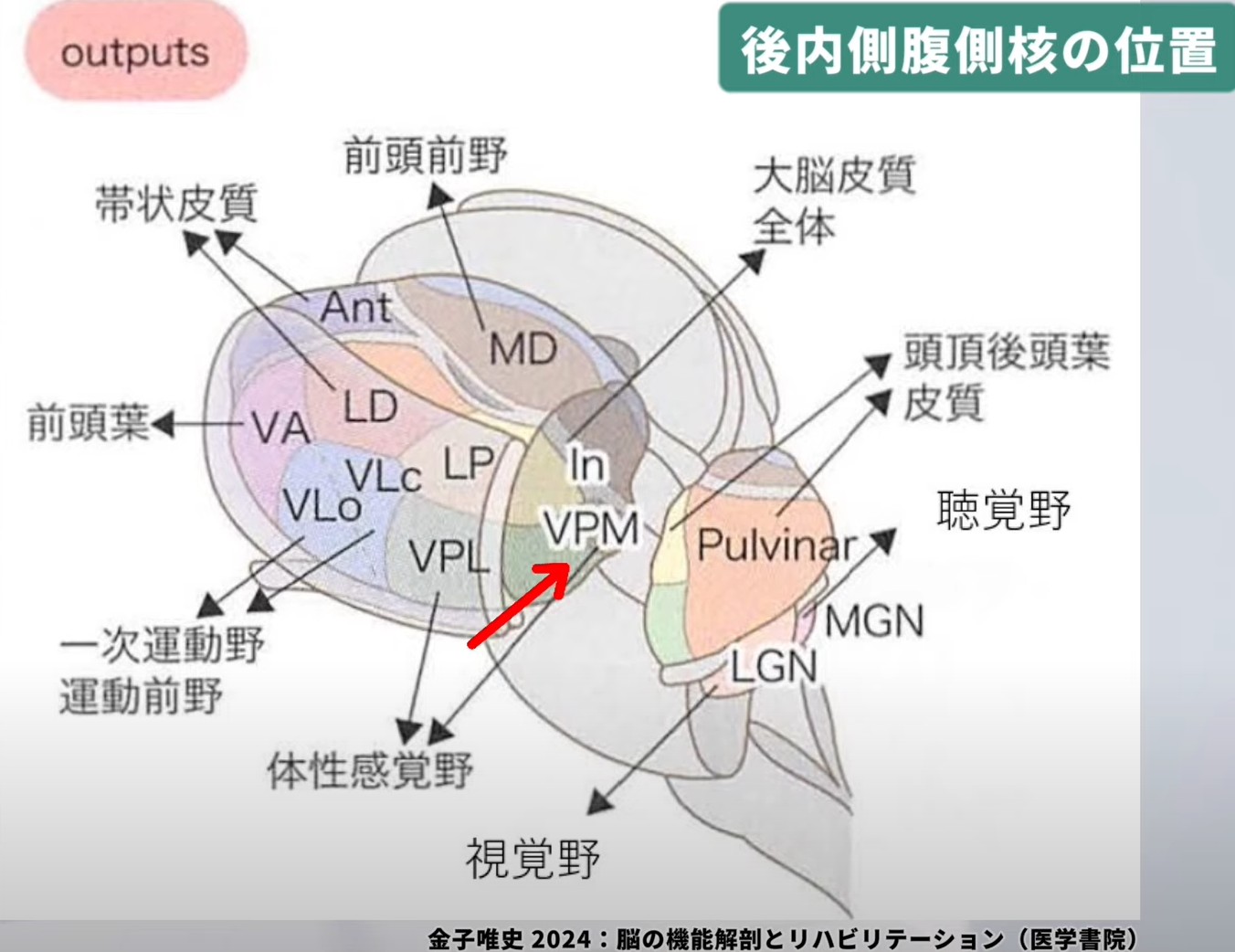

1.解剖学的側面

● 部位

視床後内側腹側核(VPM:Ventral Posterior Medial nucleus)は、視床の腹側核群の一部で、やや後方かつ内側に位置します。隣接する後外側腹側核(VPL)が体幹・四肢の感覚を司るのに対し、VPMは顔面領域の感覚入力と味覚処理を担います。

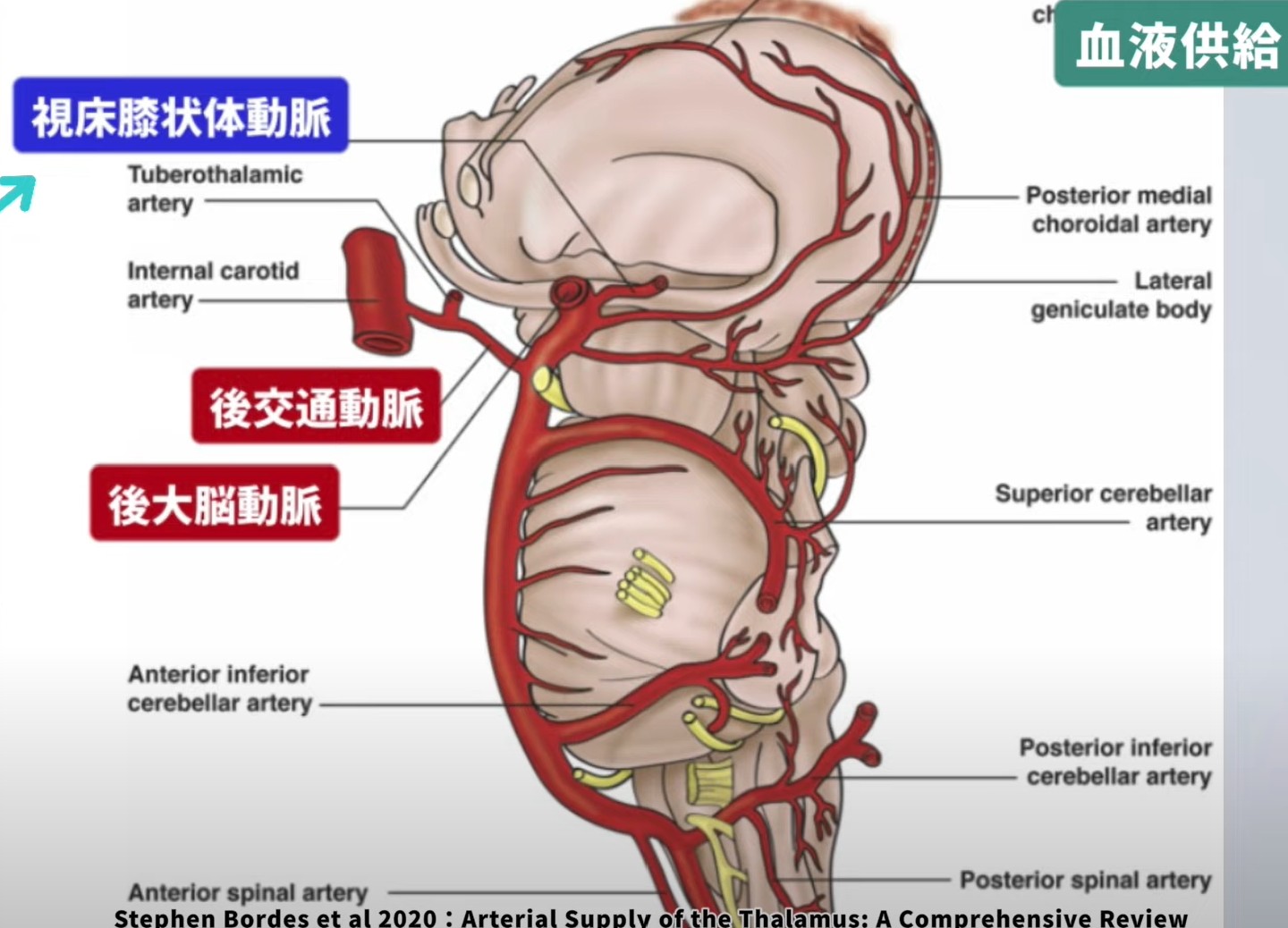

● 血液供給

VPMは後大脳動脈(Posterior Cerebral Artery, PCA)から分岐する視床膝状体動脈(Thalamogeniculate artery)によって血流供給を受けます。

● 経路と神経接合

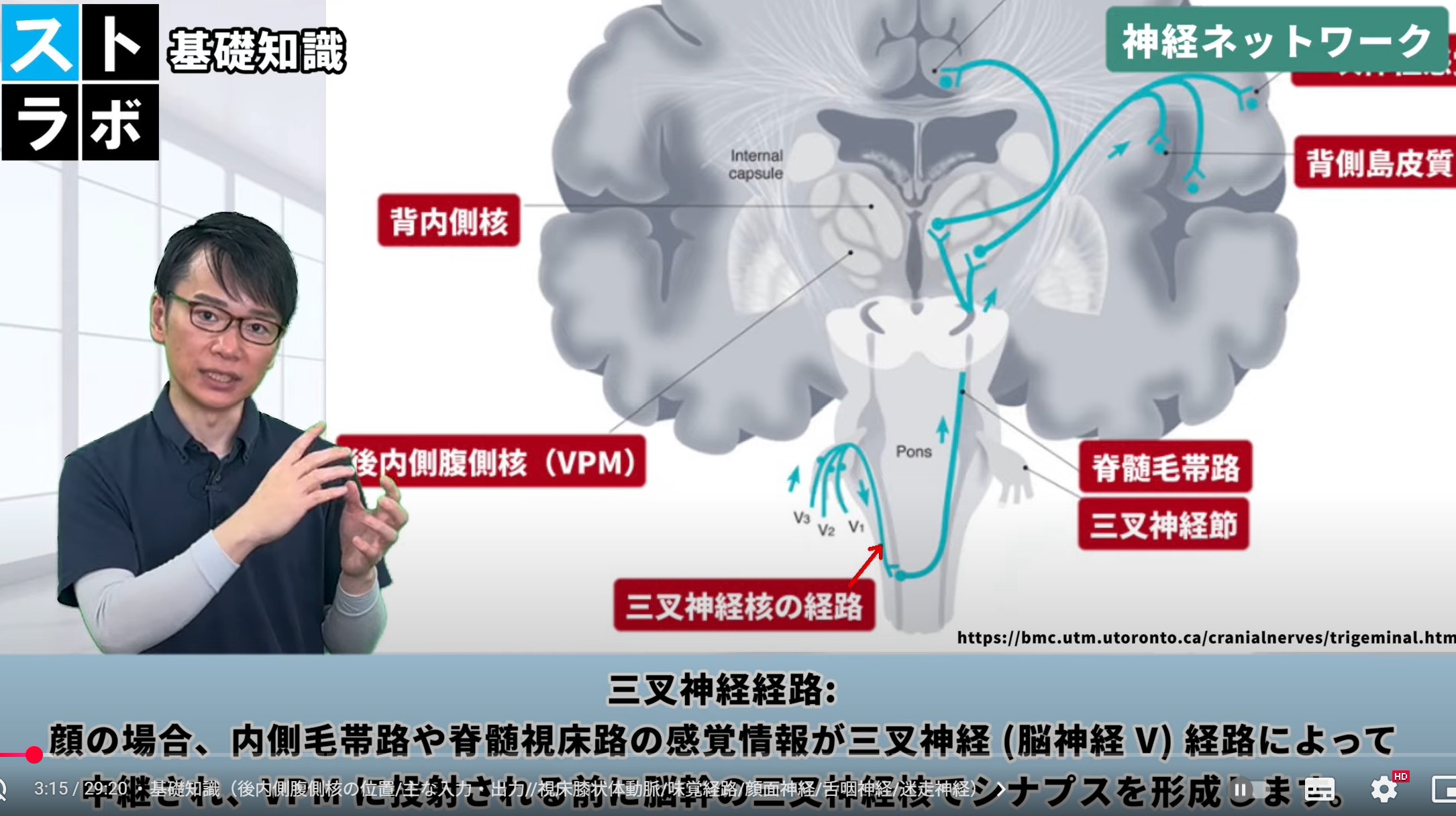

① 三叉神経経路(顔面の体性感覚)

-

顔面からの識別的触覚、温痛覚、固有感覚は、三叉神経(CN V)を経て**三叉神経主知覚核(触覚)および脊髄三叉神経路核(温痛覚)**で一次シナプス。

-

そこから内側毛帯路や脊髄視床路に乗ってVPMへと投射されます。

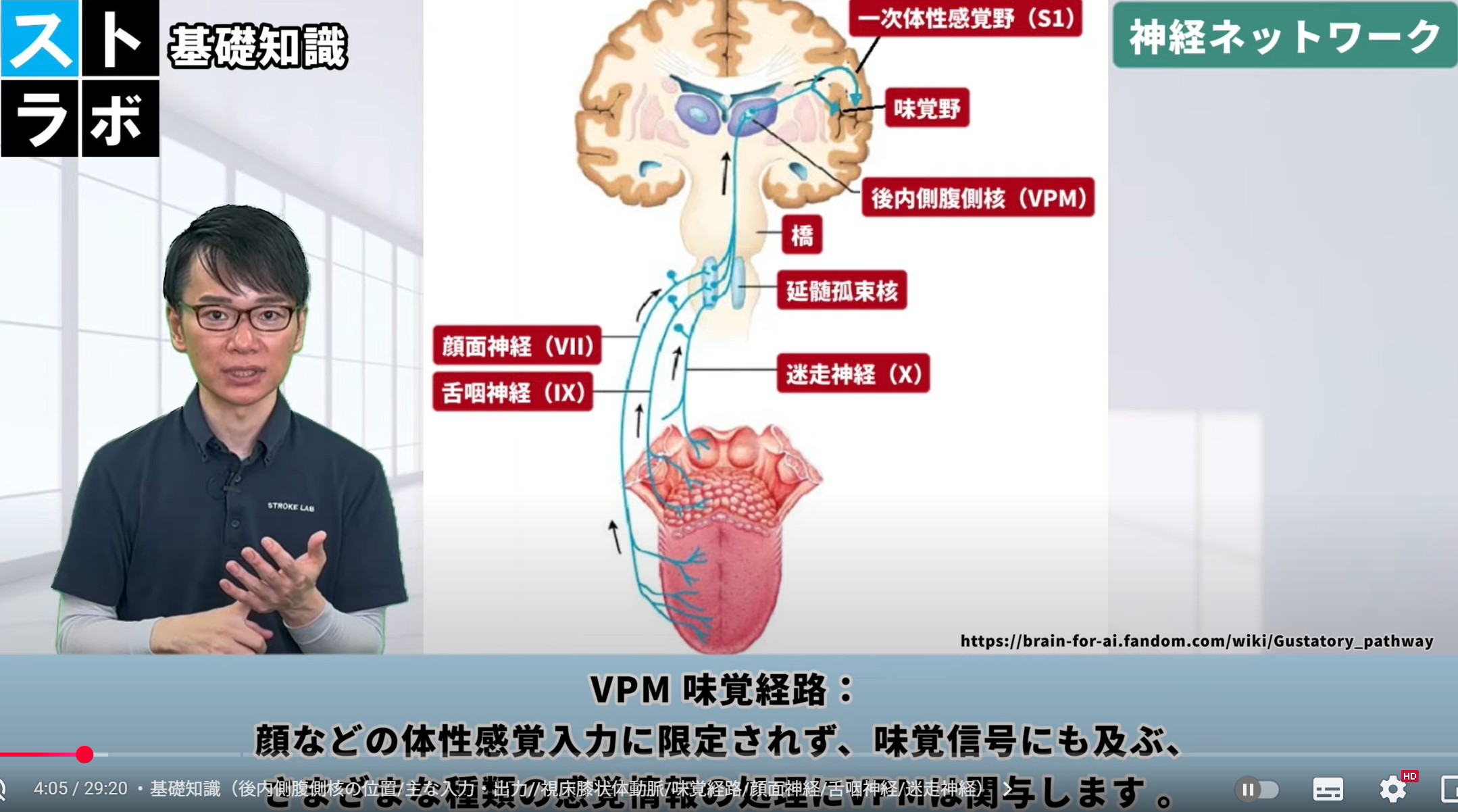

② 味覚路(孤束核 → VPM)

-

舌の前2/3(CN VII)、後1/3(CN IX)、喉頭蓋や下咽頭(CN X)からの味覚信号は延髄の孤束核に集まり、そこからVPMを経由して島皮質周囲の味覚野に投射されます。

③ 調節性入力と投射先

-

VPMは網様体や他の視床核からの調節入力を受け、注意や覚醒水準に応じた感覚の選択・抑制にも関与します。

-

出力は一次体性感覚野(S1、中心後回)および島皮質などに投射されます。

【おでんの例:VPMの多感覚統合】

-

感覚段階:舌で熱い大根を感じる(温度感覚)→ 三叉神経・顔面神経を介してVPMへ。

-

知覚段階:「熱いものが口の中にある」「これはおでん」と知覚。

-

認知段階:「冷まして食べよう」と過去の経験を踏まえた判断へ。

→ VPMはこの感覚→知覚→認知の橋渡しを担う「風味の統合中枢」。

2. 画像読解のポイント

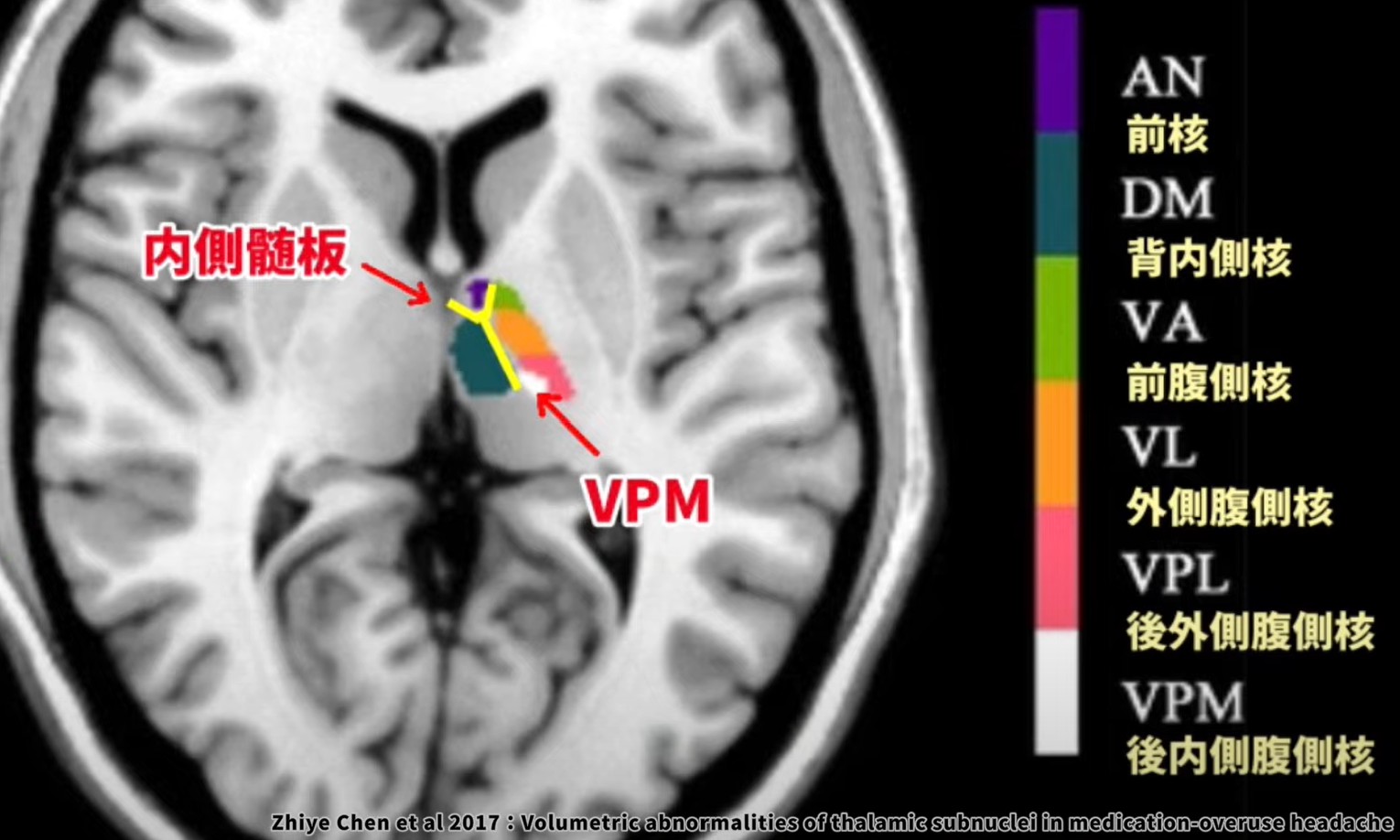

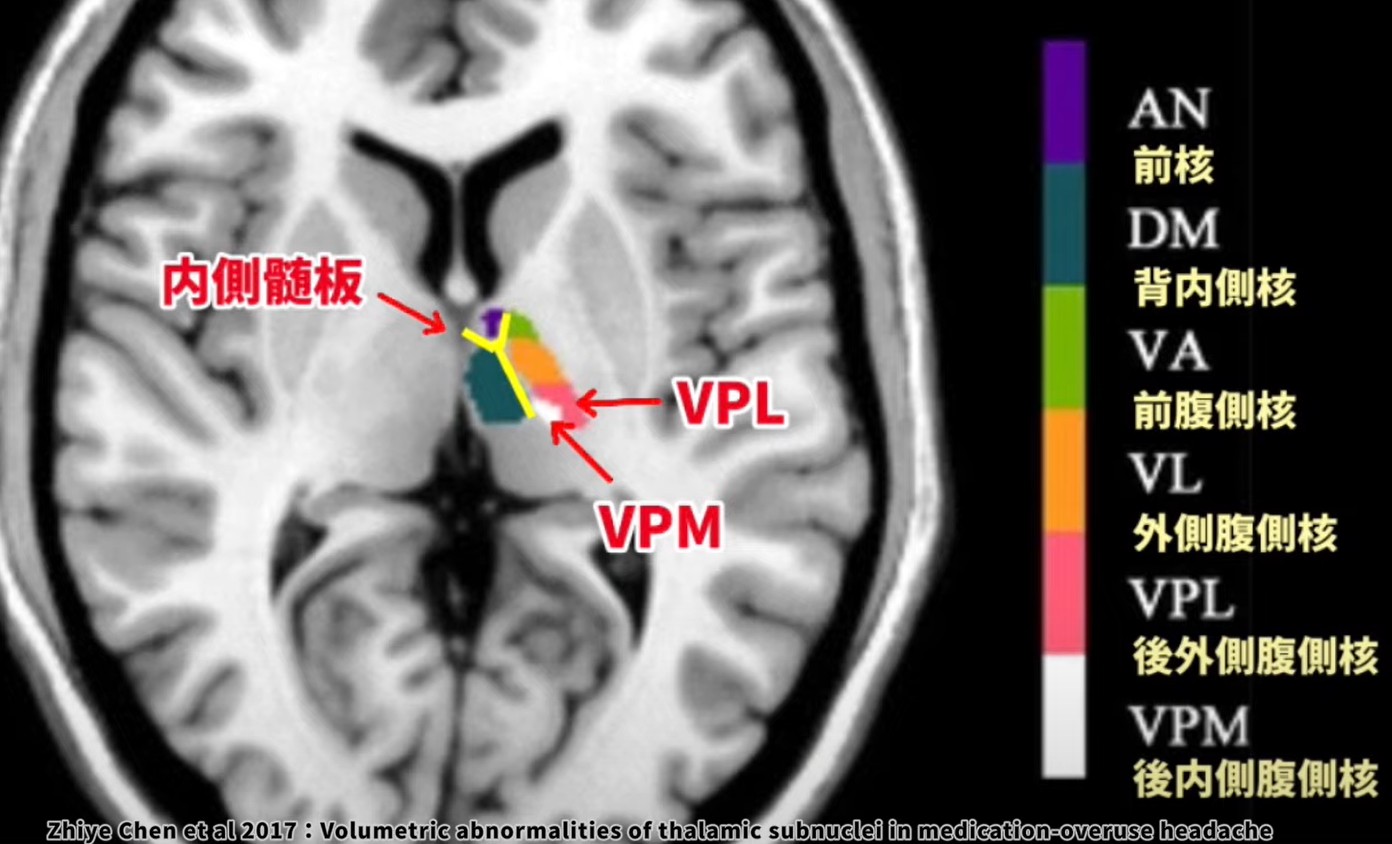

✅ ポイント①:内側髄板(Y字構造)をランドマークにする

-

視床は**内側髄板(internal medullary lamina)**というY字型の白質構造によって、内側核群と外側核群に仕切られています。

-

VPMは外側群に位置し、Y字の下枝(尾側)の内側寄りにあたる領域にあります。

-

Y字構造を起点にした「内側 vs 外側」の識別が、VPM特定の第一歩となります。

✅ ポイント②:腹側群の中での位置関係を把握する

-

VPMは腹側核群の中でも、内側かつやや後方に位置します。

✅ ポイント③:周囲構造との比較でVPMを浮かび上がらせる

-

-

隣接するVPL(体幹・四肢の感覚)との関係で、「顔=VPM、体=VPL」と覚えると便利です。

-

VPLとの信号差や皮質投射経路の知識を基に、「中心後回(一次体性感覚野)」「島皮質(味覚)」へ向かうVPMの出力経路に着目すると同定精度が上がります。

-

3. 観察のポイント

顔の固有感覚に問題は?

食具や食物の位置把握の困難

-

コップやスプーンを口へ正確に運べない

-

食物を咀嚼する位置のズレ、口腔内の感覚不全

顔の表情はどうか?

表情筋の感覚制御の低下

-

意図的な笑顔や驚きの表情が作りにくい

-

非言語的な表現(表情による感情伝達)の減弱

整容動作に問題は?

顔に対する触覚・空間認識の障害

-

洗顔、髭剃り、化粧などで顔の正しい部位に手を導けない

-

水や化粧品が顔に触れている感覚が乏しい

温度や痛みへの反応はあるか?

温痛覚の低下による日常的リスク

-

熱いシャワーや冷風に気づかない

-

髭剃り中に出血しても自覚がないなど、傷害の危険性あり

発話の明瞭さに変化は?

構音の不正確さと感覚情報の乏しさ

-

-

ろれつが回らない、不明瞭な発語

-

顔面感覚の異常により、口唇・舌・顎の動きが不十分

-

4. 臨床へのヒント

●① 温痛覚感度の改善

-

機能訓練:温度の異なる水や触感素材(シルク・綿など)による顔面感覚刺激。

-

日常応用:鏡を使った視覚フィードバック、動作の分解と練習(髭剃り・メイクなど)。

●② 発話明瞭性向上のアプローチ

-

筋機能訓練:ストロー吸引、口笛、頬の膨らまし、舌運動、ゴム咬合など。

-

日常訓練:音読練習、表情トレーニング、口腔マッサージなどで調音筋の活性化。

関連論文

Abdulsalam et al., 2019

Treatment of Speech Sound Disorders in Children: Nonspeech Oral Exercises

概要

-

本研究は、正常な発達を持つ小児の発話障害に対する非音声口腔訓練(NSOMEs)の有効性を検討した総説。

主な訓練内容

-

顎の安定性トレーニング

-

唇・舌の運動訓練

-

口腔マッサージ、吹く・吸う運動 など

主な知見

調音筋の準備や運動学習の促進といった理論的背景は存在するが、

音声生成への効果に関する実証的根拠は乏しく、発話改善には音声ベースの介入の方が有効である可能性が高いと示唆。

臨床的示唆

発話障害への介入では、非音声訓練の導入は補助的手法として慎重に選択すべきであり、

感覚障害による構音障害には、音声と感覚統合の両面からのアプローチが必要と考えられる。

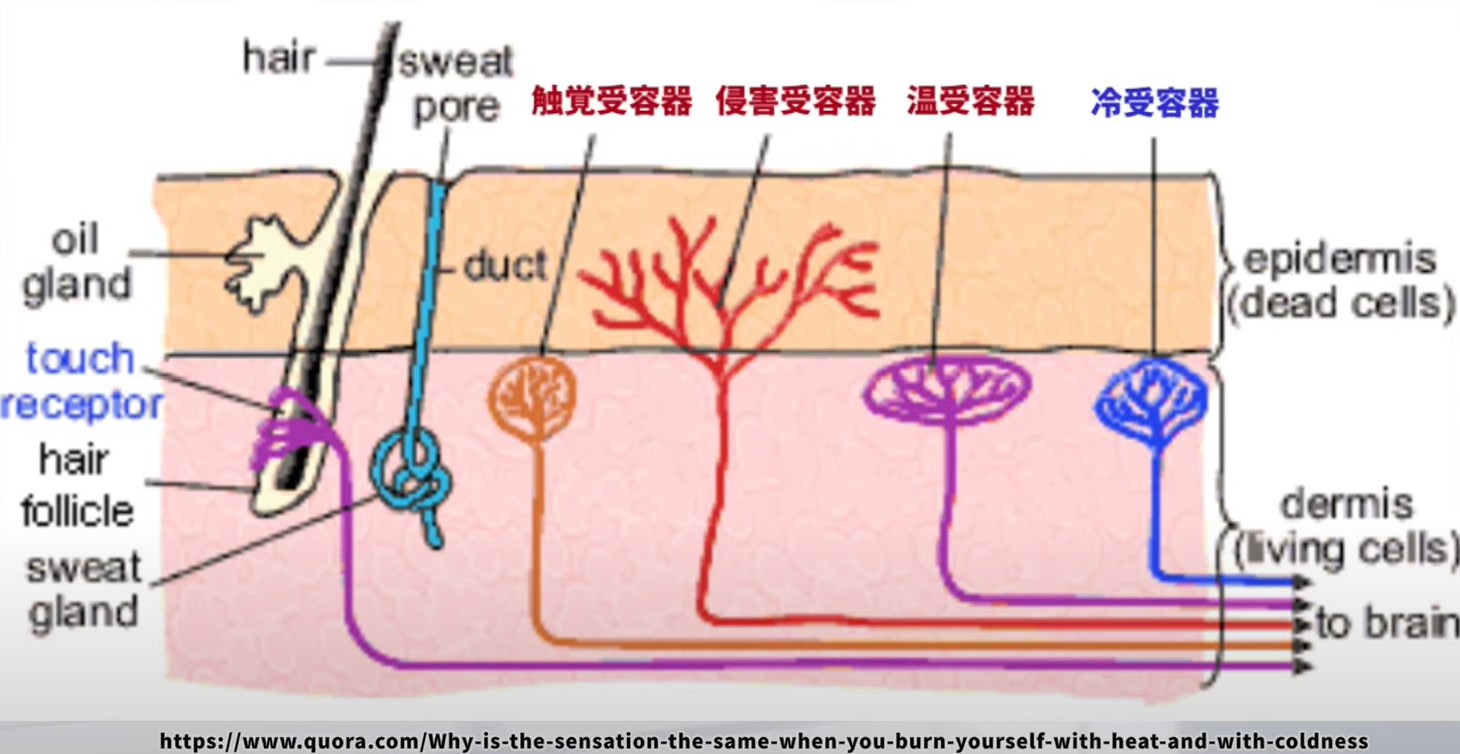

5.トピック:感覚・知覚・認知の違いと臨床的観察ポイント

◆ 感覚(Sensory)

▸ 定義

感覚とは、視覚・聴覚・触覚などの感覚器官が環境刺激を検出し、神経信号に変換するプロセス。

これは、外部世界からの生のデータ(刺激)を取得する最初の段階です。

▸ 例

氷に触れると皮膚の冷感受容器が刺激され、電気信号に変換されて脊髄→視床→体性感覚野へ伝達されます。

▸ 観察ポイント

-

接触・温度・痛みなどに対する左右差や反応の有無を評価

-

例:患者の腕をそっと触れて反応を比較

▸ 神経基盤

-

感覚器(目・耳・皮膚など)

-

感覚経路(視神経・聴神経など)

-

網膜回路、末梢→中枢への伝導経路

◆ 知覚(Perception)

▸ 定義

知覚とは、感覚情報を意味づけ・文脈化して認識するプロセス。

感覚入力を脳が整理・解釈し、対象として認識します。

▸ 例

赤い三角形を「一時停止の標識」と認識する(形・色の知覚+意味づけ)。

▸ 観察ポイント

-

環境内の物体や人の認識能力を評価

-

例:日用品の同定、部屋にある物の名称を尋ねる、知人の顔認識など

▸ 神経基盤

-

一次感覚野(視覚野、聴覚野など)

-

視床-皮質投射系

-

感覚連合野(例:紡錘状回=顔認識)

◆ 認知(Cognition)

▸ 定義

認知とは、思考、記憶、言語、注意、意思決定などの高次情報処理全般を指します。

知覚された情報に基づいて判断・計画・問題解決を行います。

▸ 例

暗い雲を見て雨の可能性を判断し、傘を持って出ると決める。

▸ 観察ポイント

-

意思決定、問題解決、計画性、柔軟性の有無

-

例:衣服の選択、食事内容の判断、洗面の手順の遂行能力など

▸ 神経基盤

-

前頭前野、海馬、扁桃体など

-

海馬―前頭前野ネットワーク(記憶)

-

前頭―頭頂ネットワーク(意思決定・遂行機能)

まとめ:三者の違いと神経ネットワーク

| 項目 | 概要 | 主な脳部位・経路 | 臨床観察の焦点 |

|---|---|---|---|

| 感覚 | 刺激を神経信号に変換 | 感覚器官、視神経・聴神経、一次体性感覚野 | 触覚・温度・痛みの反応、感覚の左右差 |

| 知覚 | 意味ある情報として認識 | 一次感覚野、視床-皮質投射、連合野(紡錘状回など) | 人物・物体・空間認識、環境の理解 |

| 認知 | 判断・思考・問題解決 | 前頭前野、海馬、皮質間ネットワーク | 意思決定、計画、実行、柔軟性、記憶 |

①視床における後内側腹側核 (VPM) の役割は何ですか?また、それは感覚処理にどのように寄与していますか?

②VPM の味覚経路への関与は、全体的な風味の知覚にどのように寄与するのでしょうか?

③視床の組織における内側層の重要性と、VPM の位置に対する内側層の影響を説明できますか?

④中枢性疼痛症候群とは何ですか?また、VPM の機能とどのように関連しているのでしょうか?

⑤三叉神経から一次体性感覚皮質までの神経経路と、顔面の固有受容と感覚との関連性について説明してください。

⑥VPM は舌や咽頭領域のさまざまな部分からの信号をどのように区別して処理するのでしょうか?

⑦VPM 機能障害が顔の固有受容と表情に及ぼす潜在的な臨床的影響は何ですか?

⑧VPM の機能によって示されるように、感覚、知覚、および認知は、神経経路とプロセスの観点からどのように異なりますか?

⑨VPM と顔の感覚処理の文脈で、温度と痛みに対する患者の反応をどのように評価しますか?

⑩感覚統合における VPM の役割を考慮すると、その機能不全は言語にどのような影響を与える可能性があり、どのようなリハビリテーション戦略を採用できるでしょうか?

①感覚処理における VPM の役割: VPM は、痛み、温度、接触、固有受容など、顔からの体性感覚情報の処理において重要な役割を果たします。 三叉神経経路を介して信号を受信し、一次体性感覚皮質に中継します。

②VPM の風味知覚への貢献: VPM は、脳神経 VII、IX、および X によって伝えられる、舌および咽頭領域のさまざまな部分からの味覚信号を統合します。素材感および温度情報とのこの統合は、風味の知覚に貢献します。

③内側層の重要性: 内側層は、視床を内側と外側の核グループに組織します。 横グループに位置する VPM は、この構造分割に基づいて配置され、その接続と機能に影響を与えます。

④中枢性疼痛症候群とVPM: 中枢性疼痛症候群は、VPM による痛みと温度の感覚の処理の混乱によって生じる可能性があります。 この症候群は、中枢神経系の損傷から生じる慢性的な痛みを特徴としています。

⑤S1 への三叉神経経路: 三叉神経経路には、脳幹の三叉神経核から VPM へ、そして一次体性感覚皮質への顔面感覚情報の中継が含まれます。 この経路は顔の固有受容と感覚に不可欠です。

⑥VPM による味覚信号の処理: VPM は、さまざまな舌および咽頭領域に対応する顔面神経、舌咽神経、および迷走神経からの入力を受け取ることによって味覚信号を区別します。 これにより、幅広い味覚の処理が可能になります。

⑦VPM 機能不全の臨床的影響: VPM の機能不全は、顔面の固有受容の障害、表現困難、温度や痛みに対する感度の変化を引き起こし、日常生活や顔面でのコミュニケーションに影響を与える可能性があります。

⑧神経経路の違い: 感覚には環境刺激の直接検出と符号化が含まれ、知覚にはこれらの感覚入力が解釈され、認知にはこの情報の高次処理が含まれます。 VPM の関与は、感覚統合と中継機能を通じてこれらの段階を示します。

⑨温度と痛みに対する反応の評価: VPM 機能に関連して温度と痛みに対する患者の反応を評価するために、臨床医は顔にさまざまな感覚刺激を与え、これらの変化を検出して反応する患者の能力を観察します。

⑩VPM の機能不全、発話、およびリハビリテーション: VPM の機能不全は、調音に不可欠な感覚フィードバックに影響を与えるため、発話に影響を与える可能性があります。 リハビリテーション戦略には、感覚の再訓練演習、筋肉の制御に焦点を当てた言語療法、視覚的なフィードバックを提供するための鏡の使用などが含まれる場合があります。

視床後内側腹側核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

1.初回セッション:問診・評価と課題設定

場面:リハビリテーション室。

石川さんは右視床出血後のリハビリテーション中。左顔面の感覚低下と発話の不明瞭さを訴えている。

田中先生「はじめまして。今日からリハビリを担当する金子です。お体の具合はいかがですか?」

石川さん「どうも…。実は顔の左側の感覚がすごく鈍くて…ヒゲ剃ってても切れても気づかないんです。あと、うまく喋れてない気がして…」

田中先生「それは不安になりますよね。実は、石川さんが出血されたのは“視床の後内側腹側核(VPM)”という部分で、顔の感覚や味覚、それに発話に関わる感覚情報の中継点なんです。」

石川さん「えっ、そんな場所があるんですか。」

田中先生「はい。顔の触覚や温度、口の中の感覚が脳に届く通り道の一つで、そこが傷つくと、たとえ動かせてもうまく動いてるかどうかがわかりにくくなるんです。今日は、その影響をしっかり調べて、対策を考えていきましょう。」

評価(実施内容)

-

冷温刺激(綿球に温水・冷水)で左右の感覚を比較

-

軽擦・圧迫刺激による触覚左右差評価

-

表情筋の対称性チェック(口角、頬、眉)

-

発話課題(「パ・タ・カ・ラ」発音、単語・短文音読)

-

舌・唇の運動チェック、吹く・吸う機能評価

2.リハビリ目標の設定

● 短期目標

-

左顔面の温痛覚と触覚を再認識できる

-

舌・唇・頬の運動を意識的に実行できる

-

単語・短文レベルでの発話明瞭性を向上させる

● 長期目標

-

鏡を使わず整容(髭剃り・洗顔)が安全にできる

-

会話が自然に行える程度まで発話機能を回復する

-

家族や友人と安心して会話・食事ができるようになる

田中先生「顔の感覚を“感じる”ことと、“正しく動かす”ことを同時に整えていくことが鍵です。無理せず一歩ずつ進めていきましょう。」

石川さん「はい、リハビリでここまで細かくみてもらえるなんて、ちょっと安心しました。」

3.リハビリの計画と実施

● 実施項目①:温度・触覚トレーニング

目的:顔面の温痛覚・触覚の再認識を促す

-

温水・冷水を含ませた綿球で頬・唇を刺激し、温度の識別練習

-

シルク・綿・毛羽立ちなどの異素材を使用し触感の弁別訓練

-

鏡を活用し、視覚フィードバックと組み合わせて感覚入力を強化

田中先生「今、右と左に当ててます。どちらが冷たいですか?」

石川さん「右…はわかるんですけど、左は…あんまり…温かいか冷たいかって言われても迷います。」

田中先生「今当ててるのは冷たい方です。視覚と一緒に感じる練習を重ねると、脳が再学習してくれるんですよ。」

石川さん「へえ、そういうこともあるんですね。」

● 実施項目②:口腔運動トレーニング

目的:調音器官の可動性と感覚統合の向上

-

舌の左右移動・上下運動

-

唇のとがらせ・横広げ・頬膨らましの練習

-

ストロー吸引、紙吹雪を吹く、口笛

-

ゴムチューブを咬む、マッサージブラシで口周囲への感覚刺激

田中先生「では、舌をゆっくり右に出して、次に左です。……今度は上下に。」

石川さん「うーん、左側に出すのがなんか引っかかる感じがします。」

田中先生「その“違和感”を覚えておくのがとても大切です。今度はストローで吸ってみましょう。吸い込む力も口周りの筋肉を鍛えるのに役立つんですよ。」

石川さん「けっこう力使いますね…でも効いてる感じがします。」

● 実施項目③:発話明瞭化トレーニング

目的:音声の明瞭性とタイミング制御の強化

-

「パ・タ・カ・ラ」の発音連続練習(テンポつき)

-

短文音読(例:「今日は天気がいいです」「お昼に焼きそばを食べました」)

-

鏡を使った発話表情チェック

-

スマートフォンでの録音と再生で自己モニタリング

田中先生「“パ・タ・カ・ラ”を一緒にテンポよく言ってみましょう。いきます、せーの…」

石川さん「パ…タ…カ…ラ…(少しゆっくり)」

田中先生「いいですね、音がはっきりしてきました。自分の声を録音して聞いてみましょうか。少し恥ずかしいですが、上達の確認になりますよ。」

石川さん「あ、本当だ。前より少し聞き取りやすくなってる気がします。」

4.結果と進展

-

1週目:冷温識別が6割程度正答。素材の触感の区別が明瞭化。

-

2週目:舌・唇・頬の運動に可動性向上。特にストロー吸引と口笛に改善。

-

3週目:音読時の明瞭さが向上し、「妻から話しやすくなった」との言葉を得る。録音フィードバックにて本人も変化を実感。

石川さん「最初は全然感じなかったのに、最近は“冷たい”ってわかる時が増えてきました。」

田中先生「感覚と動きがだんだん結びついてきましたね。順調ですよ。次は日常の動作でも、どれくらい楽になるかを一緒にみていきましょう。」

▶ 今後の展望

-

日常整容(髭剃り・洗顔)を模した動作訓練

-

食事場面での感覚フィードバックと咀嚼・発話の両立練習

-

屋外での会話(マスク越し)など、実生活に即した発話訓練

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)