【2025年版】視床後外側核の役割とは?:視空間認知リハビリの最新ガイド!

はじめに

本日は視床後外側核について解説したいと思います。

この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

視床後外側核とは?

解剖学的側面

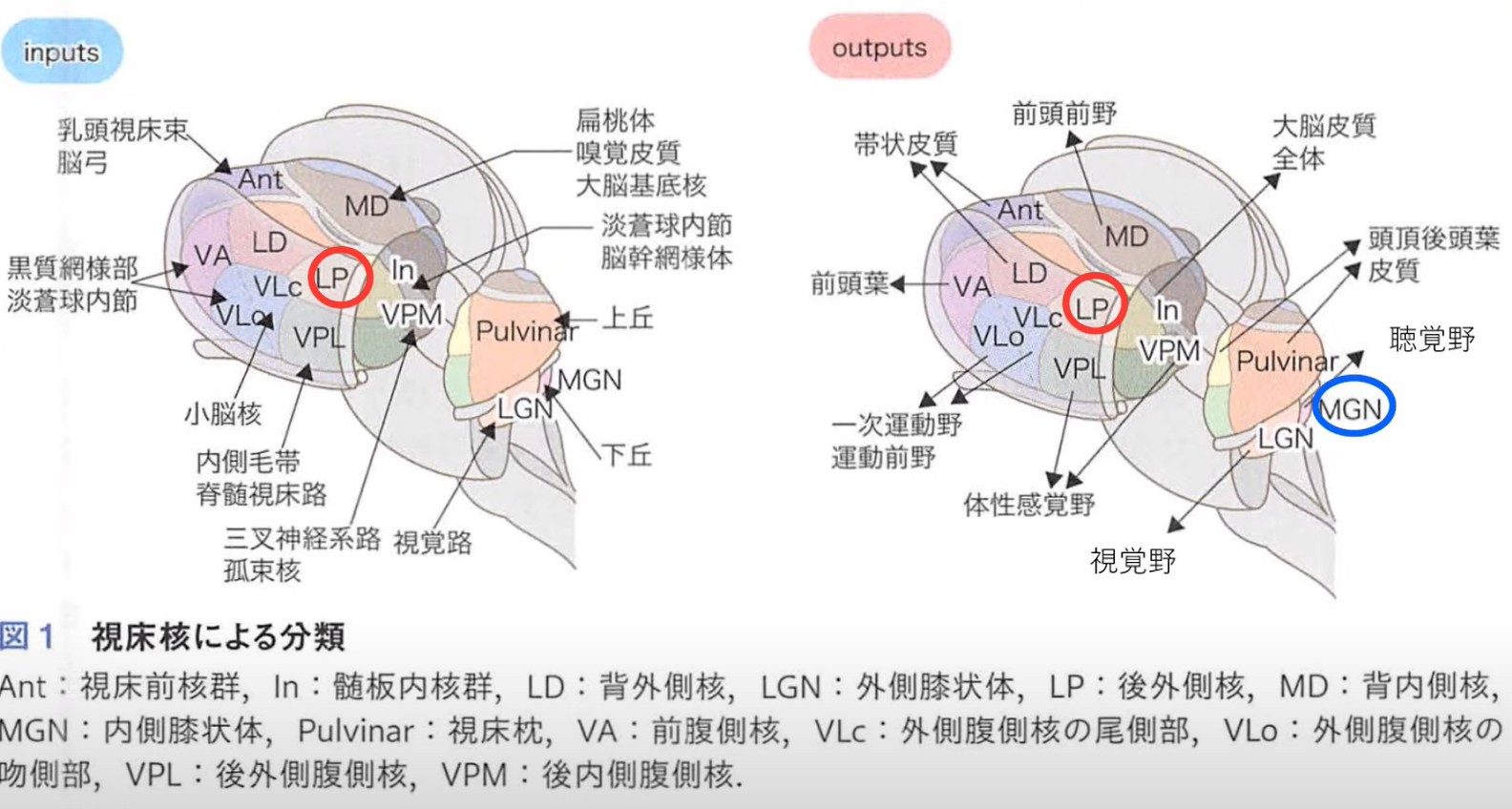

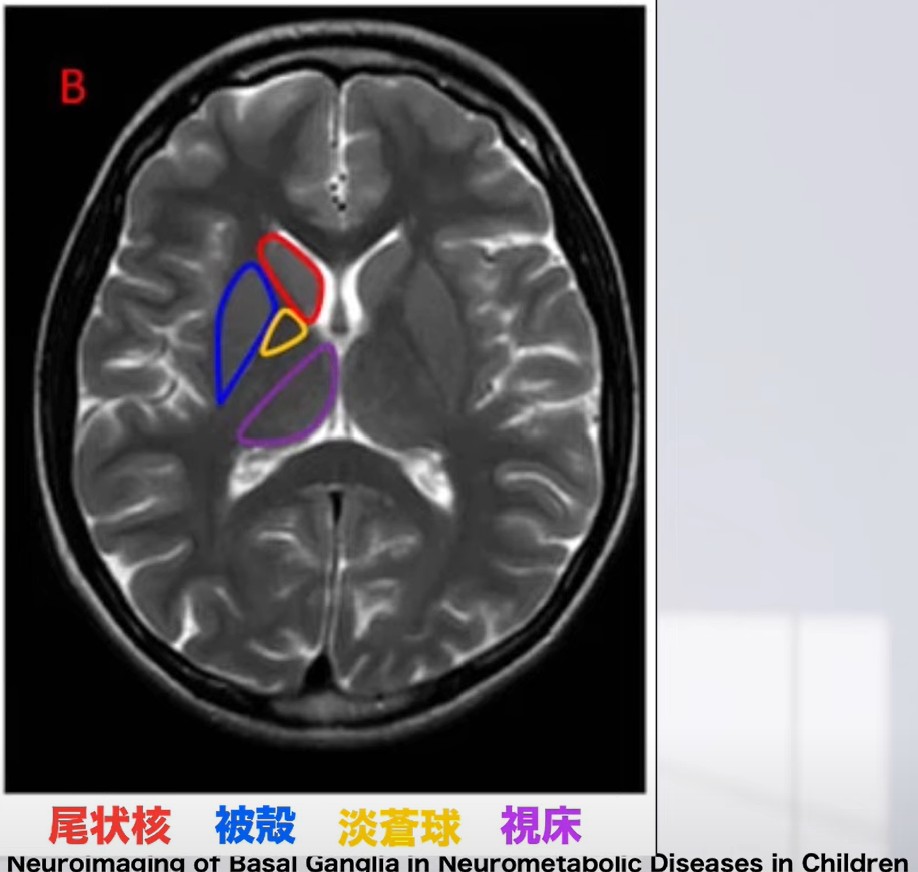

後外側核(LPN)は、視床の背側層の後方に位置する中規模の視床核です。

位置的には、内側膝状体(medial geniculate body)の外側に存在し、視床枕核(プルビナー核)に隣接しています。

主に視覚系および体性感覚系からの情報を受け取り、空間的注意、視覚誘導による運動、感覚統合に関与します。

機能的特徴

-

感覚情報、特に高次視覚・体性感覚の統合に重要な役割を果たします。

-

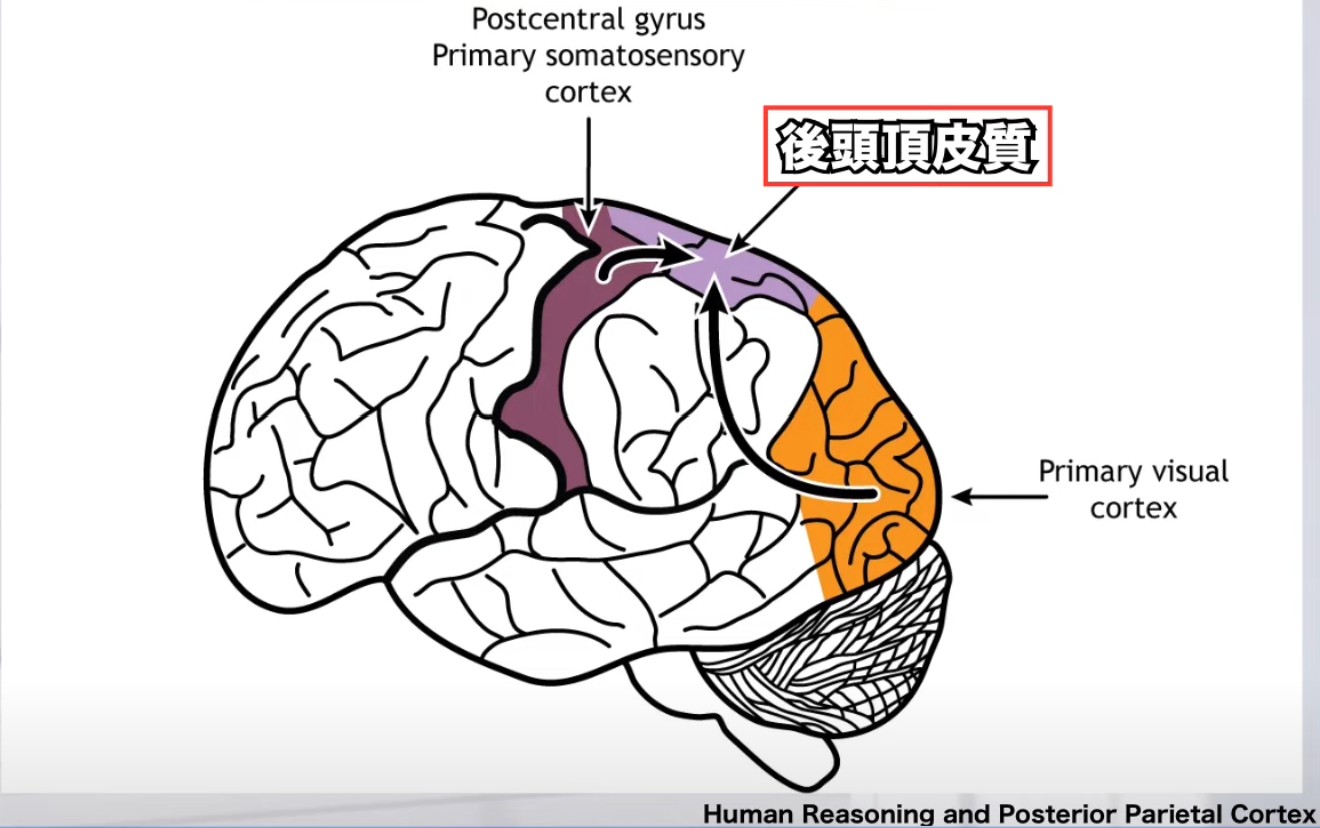

視覚野や頭頂皮質との連携を通じて、空間内の物体配置や動きに関する注意制御機能を担います。

-

上丘との接続を持ち、外界の視覚刺激に対する**迅速な反応(恐怖回避・防御反応)**にも関与する可能性が示唆されています。

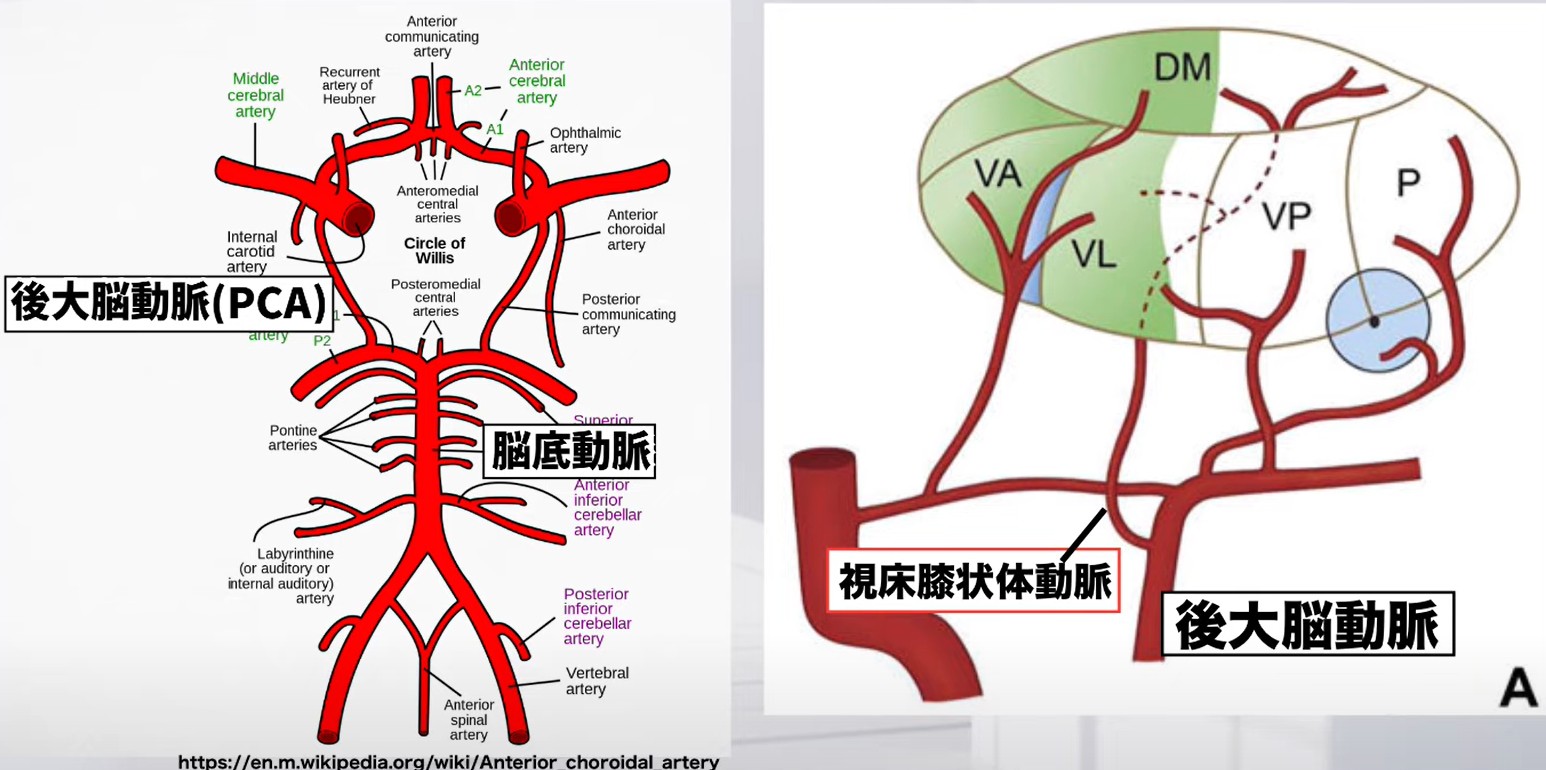

血流供給

-

主に脳底動脈、後大脳動脈(PCA)、視床膝状体動脈によって灌流されます。

-

高度に深部構造であり、微小循環障害による局所病変が臨床的に見落とされやすいため、注意深い画像評価が求められます。

神経ネットワーク

後外側核(LPN)は、視覚・体性感覚・空間認知に関わる多領域と連携しており、感覚運動統合のハブとして機能します。

・上丘(Superior Colliculus)

視覚情報と目の動きに関連した情報をLPNへ伝える経路。外界からの視覚刺激に対する迅速な反応や注意の転換に関与します。

・大脳皮質の視覚・体性感覚領域

一次視覚野や体性感覚野から入力を受け、高次感覚の統合と空間的認知処理に寄与します。

・他の視床核

視床内の各核と相互に接続し、複数の感覚様式を統合。視床内ネットワークの一部として複雑な感覚文脈を形成します。

・頭頂皮質(Parietal Cortex)

主要な出力先。空間的注意の制御、身体の位置や方向に関する情報処理に不可欠です。

・視覚野(Visual Cortex)

LPNからの出力は、視覚情報の選択的強調や反応の修飾に関与。視覚刺激の処理効率に影響を与えます。

・皮質下領域(Subcortical Structures)

基底核や中脳などにも出力を送り、感覚と運動をつなぐ広範な統合ネットワークの一端を担います。

病態像

LPNの機能低下や損傷は、感覚統合の破綻や空間認知障害を引き起こす可能性があります。

・感覚処理の異常

視覚や体性感覚などの複数の入力を適切に統合できず、空間の把握が不正確になることがあります。

・視空間的な認識障害

対象物の位置を取り違える、物体が見えていても認識できない、環境内での方向感覚の喪失などが見られます。

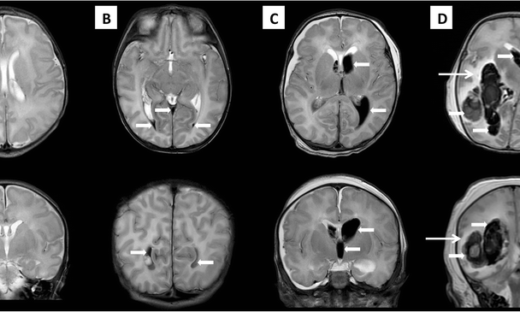

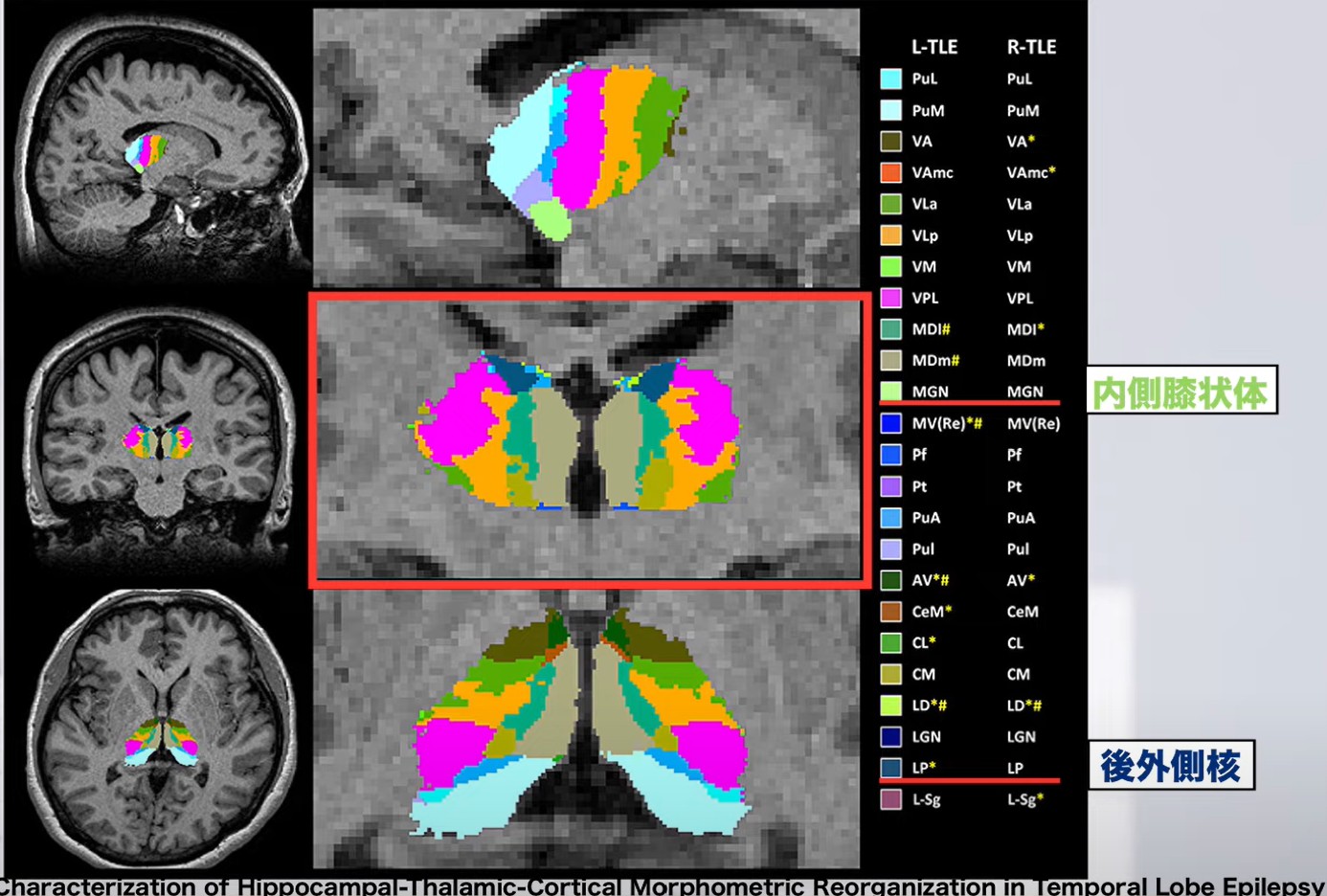

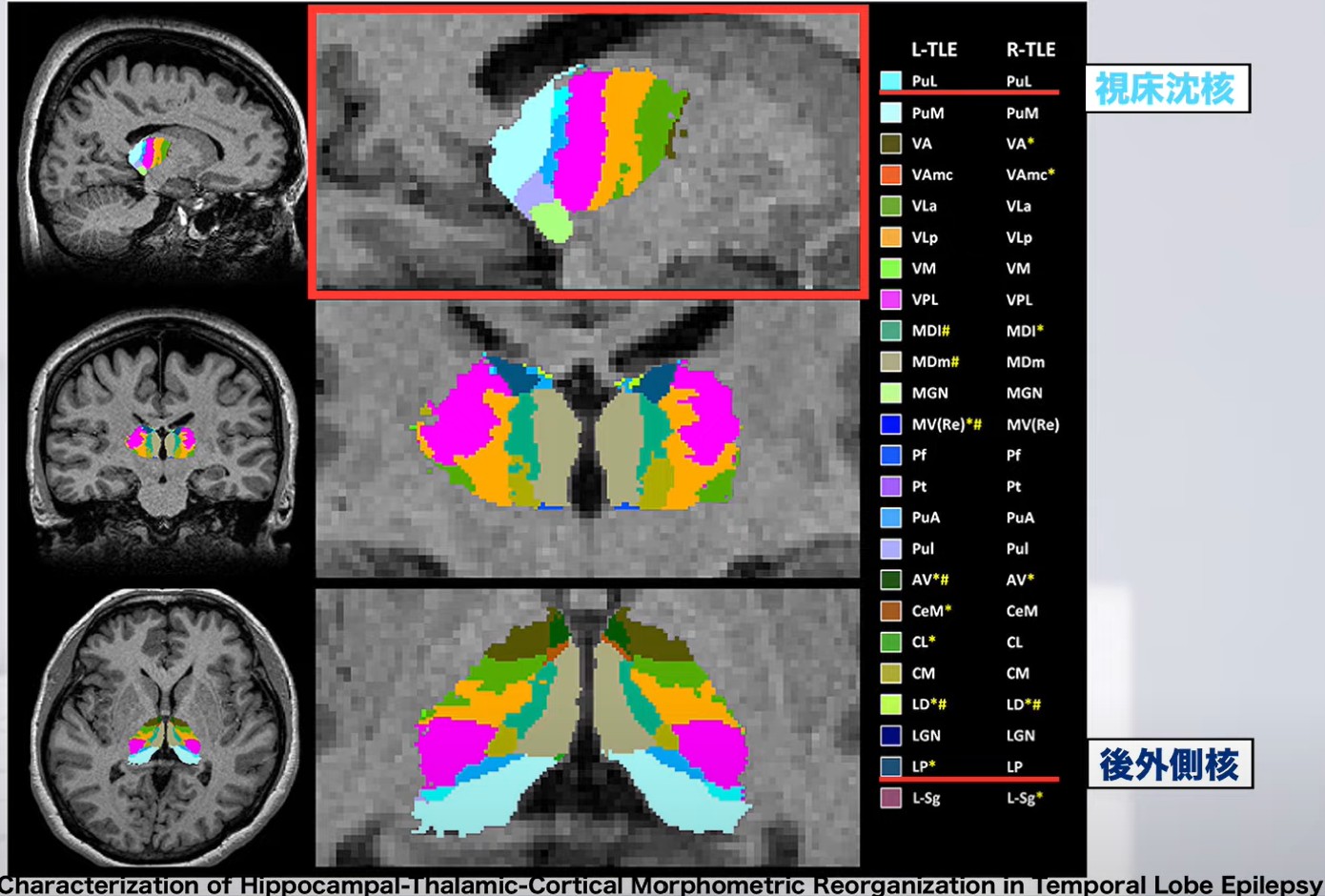

画像読解のポイント

LPNは小さく、他の視床核と密接に接しているため、正確な同定には高解像度MRIが必要です。特に冠状断像において明瞭に視認できることが多く、内側膝状体をランドマークに設定することで相対的位置関係を把握しやすくなります。

読影のステップ

-

視床の輪郭把握:視床は間脳の一部として大脳半球の深部、側脳室周囲に位置し、灰白質として描出されます。

-

内側膝状体を確認:聴覚経路の中継核であり、比較的明瞭な構造。ここを起点にLPNを側外側に追います。

-

視床枕核との境界:LPNは視床枕核のすぐ外側にあり、視覚関連領域との連携を示唆する重要な位置関係を持ちます。

-

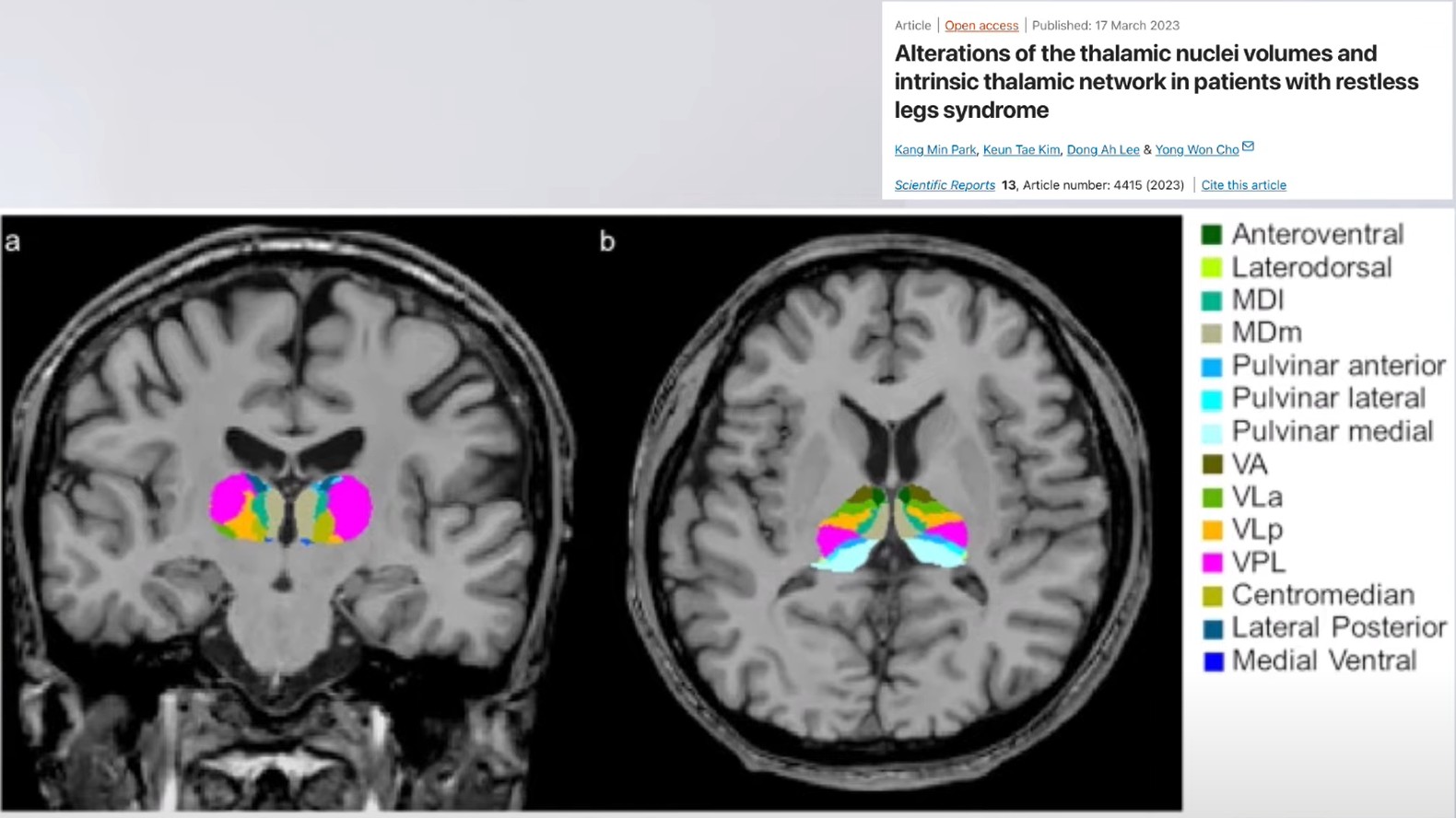

文献との照合:RLS患者の視床核研究では、LPNは冠状断での識別がより適切と報告されています(Kang et al., 2023)。

論文トピック

① Thalamic nuclei convey diverse contextual information to layer 1 of visual cortex

(Roth et al., Nature Neuroscience, 2022)

この論文では、視床の複数核(LPNを含む)が、視覚野第1層に多様な文脈情報を投射していることが示されました。

従来の「単なる感覚中継核」としての役割を超え、視覚認知の質を決定づける文脈的モジュレーターとして機能している可能性が示唆されます。

② Thalamic subnetworks as units of function

(Roy et al., Nature Neuroscience, 2022)

視床核を“個別機能の集合体”としてではなく、相互接続された機能サブネットワークとして再定義。

LPNはその中でも、視覚情報処理と空間認知を担うサブネットワークの中核的構造として扱われており、視床の機能理解に新たな枠組みを与える論文です。

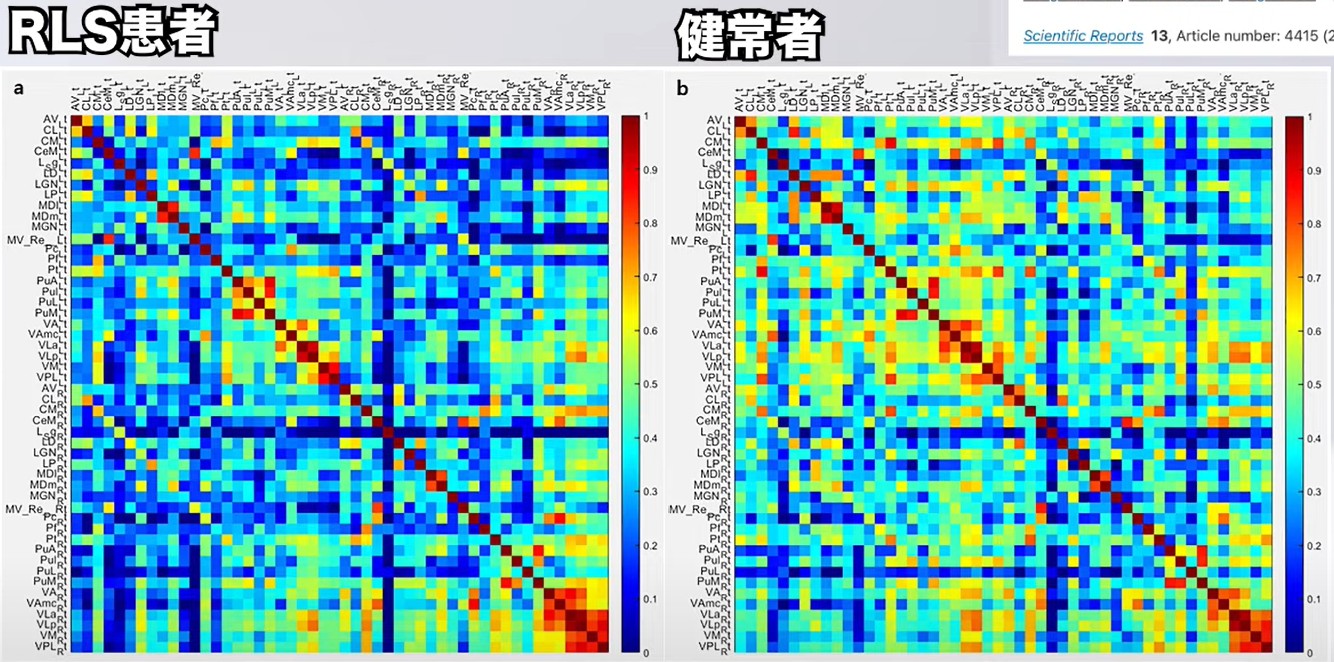

③Alterations of the thalamic nuclei volumes and intrinsic thalamic network in patients with restless legs syndrome

(Kang et al., 2023)

-

対象:RLS(レストレスレッグス症候群)患者と健常対照

-

所見:RLS群ではLPNを含む複数視床核の体積が有意に減少。

-

ネットワーク変化:視床内のネットワーク構造の高同類係数(clustering coefficient)増加。

-

臨床相関:右視床体積と不眠症指標に有意な相関を示唆。

LPNの構造的変化が、感覚異常や不眠といった臨床症状と関連する可能性があり、視床機能異常の一端として注目されています。

観察のポイント

LPN(後外側核)に関わる機能障害を見極めるためには、以下の観察項目に注目すると臨床的な手がかりが得られます。

・視覚–空間認識の異常

患者が視覚情報の解釈に困難を感じていないか確認します。物体や人物の位置が認識できない、視野に入っていても対象を見落とすといった様子がみられる場合、視空間処理の障害が疑われます。

・感覚統合の異常

温度や触覚刺激に対する反応に偏りがないかを観察します。たとえば、エアコンの冷気に対して寒さを感じない、ソフトタッチや軽打刺激に過剰反応または無反応である場合、体性感覚と視覚情報の統合異常が示唆されます。

・協調性および運動技能の低下

LPNと頭頂皮質の接続に問題がある場合、協調運動の精度が低下することがあります。食事や身の回り動作中にぎこちない動き、食器の扱いに苦労している様子などは、視空間情報をもとにした運動制御の障害を反映している可能性があります。

・認知的な困難

家族の名前や曜日などの基本的情報を思い出すことが難しかったり、簡単な日常指示に対する反応が遅かったりする場合、視空間処理の障害に加えて注意・記憶との相互作用の問題が関与している可能性があります。

臨床へのヒント(視空間認知リハビリ)

① 予測可能な環境設定

視空間認知の困難を最小限にするためには、物の配置を固定化し、視覚情報の予測可能性を高めることが有効です。

例:コップ・リモコン・筆記具の置き場所を決め、反復動作で空間記憶に定着させる。

② 日課に視空間エクササイズを組み込む

訓練的な空間課題を日常生活に落とし込み、**「練習」ではなく「生活の一部」**として取り組めるよう工夫します。

例:食器を並べる、洗濯物を畳む、植物を配置するなど。

③ 創造的課題

空間配置を伴う活動(例:ガーデニング、アート、アプリゲーム)を用いて、視覚–運動–認知統合を楽しく訓練。

飽きが来にくく、患者の主体性を引き出しやすい点も利点です。

関連論文の整理

①Research progress on vestibular dysfunction and visual–spatial cognition in patients with Alzheimer’s disease

(アルツハイマー病患者における前庭機能障害と視覚空間認知の研究進展)

・この研究は、視覚空間認知障害がアルツハイマー病の初期診断マーカーとして有用である可能性を示唆しています。

・特に注目されるのが**床迷路検査(Floor Maze Test:FMT)**であり、これは従来のMMSE(Mini-Mental State Examination)などよりも、アルツハイマー病患者と健常者の識別において高い感度を示すことが報告されています。

・この結果は、視覚空間認知の低下が、全般的な認知機能の低下とは独立して早期に出現する可能性を示しており、FMTのような空間認知課題が診断補助として有効であることを支持します。

・視覚空間障害の早期発見により、発症前または軽度認知障害(MCI)の段階での介入の可能性が広がるとされています。

②Visual spatial cognition in neurodegenerative disease

(神経変性疾患における視覚空間認知の研究:Catherine L. Possin)

・本レビューは、アルツハイマー病、パーキンソン病、レビー小体型認知症、大脳皮質基底核症候群、進行性核上性麻痺、前頭側頭葉変性症など、主要な神経変性疾患において視覚空間認知障害が高頻度で出現することを明確に示しています。

・これらの疾患はそれぞれ特有の脳萎縮パターンを示し、それに応じて視空間障害の型や重症度にも多様性が存在します。

・レビューでは、視空間認知を理解するための3つの主要な認知枠組みが提示されています:

1. ボトムアップ vs トップダウン処理

→ 感覚入力に基づく自動処理か、意図的な認知制御かの違い。

2. 背側経路(Where/How) vs 腹側経路(What)

→ 空間・動作に関連する頭頂葉系と、物体認識に関わる側頭葉系の違い。

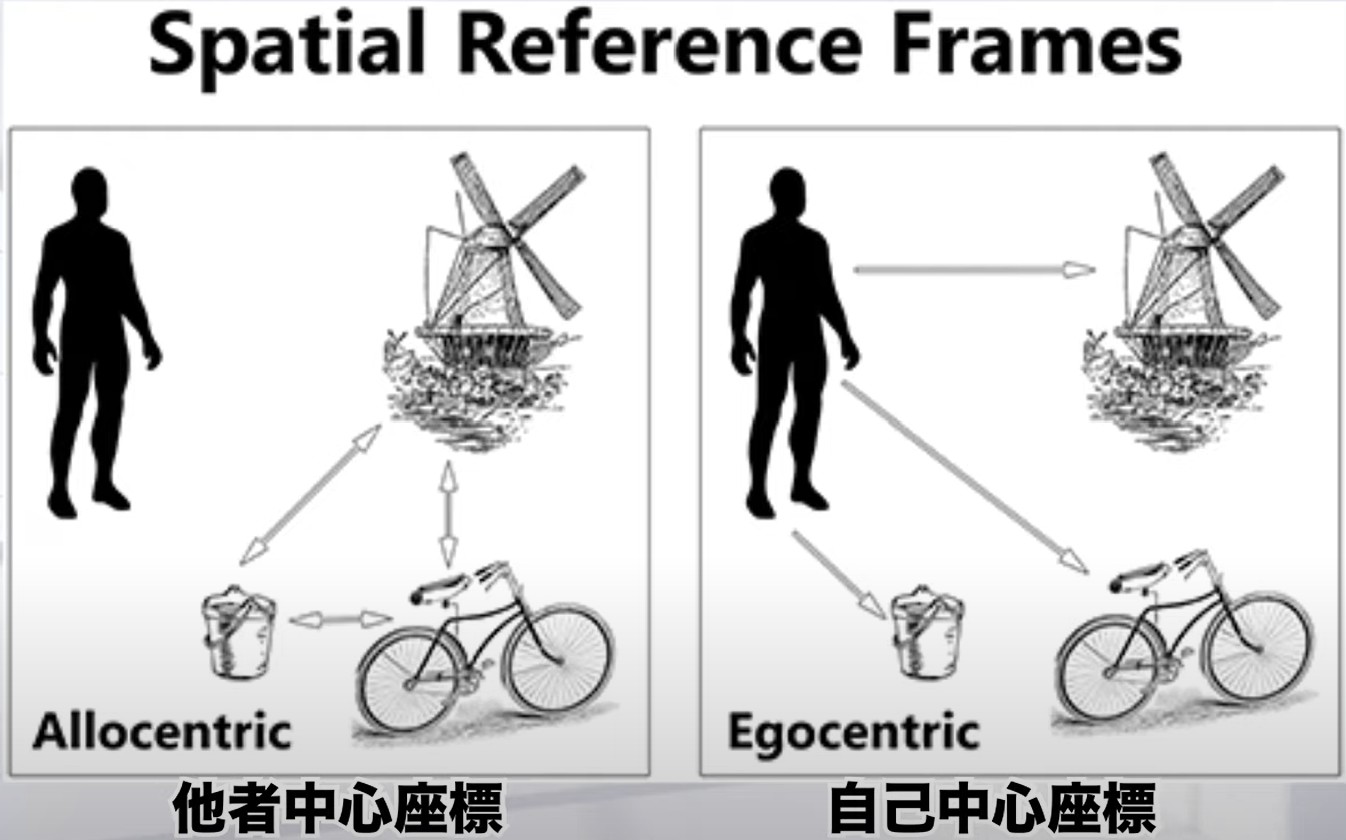

3. 自己中心座標系(Egocentric) vs 物体中心座標系(Allocentric)

→ 自分の身体を基準にした空間把握か、外界の構造を基準にした把握か。

・これらのフレームワークをもとに、疾患ごとの視空間認知への影響の違いを解剖学的に精査する必要性が提唱されています。

・特に、今後より標的を絞った治療や介入法が導入されることを前提に、早期かつ構造に基づいた評価が診断・予後予測に重要であると述べられています。

自己中心座標系(Egocentric) vs 物体中心座標系(Allocentric)

視覚空間認知は、私たちが「自分と環境との関係性」を把握するための基本的な処理様式に基づいています。とくに**自己中心座標系(egocentric)と物体中心座標系(allocentric)**は、その空間情報の枠組みを理解する上で重要な2軸となります。これらは互いに独立した機能であり、後外側核(LPN)を含むネットワーク障害によって、それぞれ異なる臨床症状を呈することがあります。

自己中心座標系(Egocentric)

・定義

自分の身体を中心に、物体の空間的位置を相対的に捉える枠組みです。

例:「私の右」「前方にある机」「足元の荷物」など。

・神経基盤

主に**右頭頂葉(特に後頭頂皮質)**が関与。一次視覚野から背側経路(where/how)を通じて頭頂連合野に至り、感覚運動統合や空間的注意を担います。

視覚・触覚・固有感覚を統合し、身体を基点とした空間マップを構築します。

・臨床的関連

自己中心的空間処理が障害されると、体の向きや位置に基づく移動や操作が困難になります。

例:物を取ろうとしても届かない方向に手を伸ばす、身体の位置に合わない動作を行うなど。

物体中心座標系(Allocentric)

・定義

自分の視点とは独立して、物体同士の空間的関係を把握する枠組み。

例:「テーブルの右にある椅子」「ナースステーションの隣にトイレがある」など。

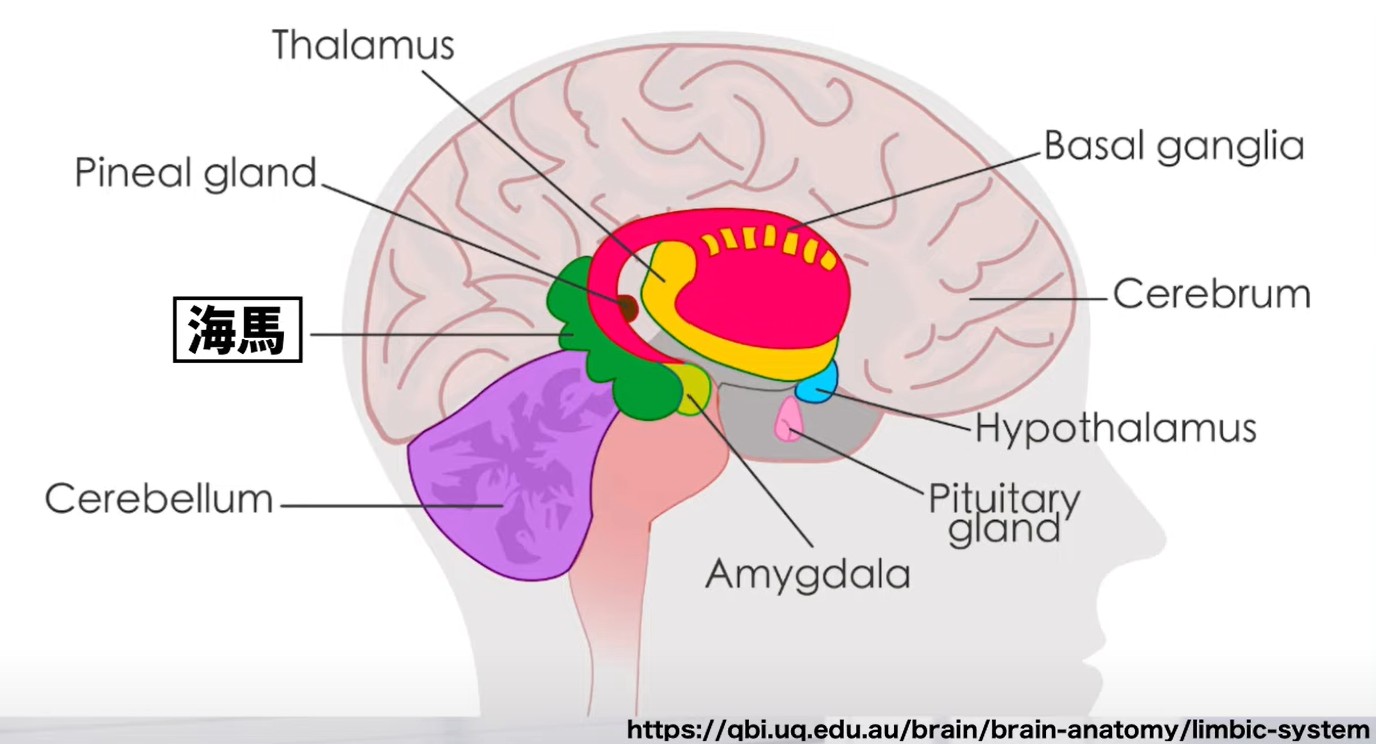

・神経基盤

**内側側頭葉(とくに海馬)**が中心的役割を担い、視覚の腹側経路(what)と連携して環境の「認知地図(cognitive map)」を構築します。

これにより、長期的な空間記憶や、ナビゲーション時の位置関係の保持が可能となります。

・臨床的関連

物体中心的座標系の障害は、環境のレイアウトが理解できず、道に迷ったり物の配置が把握できなくなるといった症状に繋がります。

アルツハイマー病では、初期からこの座標系に基づく空間認識が低下し、認知症の早期診断指標として注目されています。

観察ポイント:臨床現場での実践例

① 病室・病棟内でのナビゲーション

・自己中心座標系の評価

ベッドサイドテーブル上のコップを取る、車椅子で自分の身体を基準にして方向転換できるかを観察。

これらのタスクが困難であれば、自分の身体を基準とした空間定位の障害が疑われます。

・物体中心座標系の評価

自らの位置を動かさずに、「ナースステーションはトイレの隣にある」といった部屋の構造に基づいた説明が可能かどうかを確認します。

うまく説明できない場合、認知地図の構築や保持に問題がある可能性があります。

② パーソナルケア(更衣・整容・歯磨きなど)

・自己中心座標系の評価

服を着る、髪を整える、歯ブラシを口に運ぶなど、自分の身体に対する空間的操作の正確さに注目。

動作のぎこちなさや手足の位置取りの不自然さは、自己中心座標系の障害を示唆します。

・物体中心座標系の評価

引き出し内の物品の整理や、テーブル上の物の相対位置に基づく操作ができるかを確認します。

これらが難しい場合、物体間の空間関係の保持に支障が出ていると考えられます。

③ 他者との交流場面

・自己中心座標系の評価

他者が近づいたときにその方向へ顔や身体を向けるか、相手との距離感をうまく保てているかを観察。

反応が鈍い、または不適切な姿勢調整が見られる場合、自己中心的な空間把握の障害が考えられます。

・物体中心座標系の評価

「診察室はナースステーションの奥」など、環境構造を言葉で説明したり理解したりできるかを確認。

場所の記憶や説明が困難な場合、地図的な空間把握の障害が示唆されます。

①脳における後外側核 (LPN) の主な役割は何ですか?また、それはどこにありますか?

②LPN は感覚統合にどのように貢献しますか?また、LPN は主にどの種類の感覚情報を統合しますか?

③LPN への血液供給について説明し、この供給を行う動脈を挙げてください。

④LPN はどの皮質領域および皮質下の領域と接続していますか?また、脳機能にとってこれらの接続はどのような重要性を持っていますか?

⑤病理学の文脈において、感覚処理におけるLPNの役割に基づいて、LPNに異常がある場合、どのような種類の障害が予想されますか?

⑥LPN は視床の内側膝状体および視床枕核とどのように関連していますか?また、これらの関係が MRI 画像で LPN を特定するのに重要であるのはなぜですか?

⑦患者のLPNの機能、特に視覚空間認識と感覚統合を評価するための臨床観察ポイントは何ですか?

⑧最近の研究によると、視床核の体積と固有の視床ネットワークの変化はレストレスレッグス症候群の患者にどのような影響を与えるのでしょうか?

⑨LPNに関連する障害、特に視覚空間認知の観点から障害を持つ患者をサポートするために、臨床現場でどのような実際的な戦略を採用できるでしょうか?

⑩自己中心的座標系と物体中心的座標系はどのように異なりますか?また、空間処理と認知における LPN の役割を理解する上で、これらのシステムの重要性は何ですか?

①LPN は、感覚情報、特に視覚データと体性感覚データの統合において重要な役割を果たします。 それは視床の背側層、内側膝状体の後部および外側に位置しています。

②LPNは、視覚および眼球運動情報を扱う上丘と、視覚および体性感覚処理を行う皮質領域と接続することで感覚統合に貢献し、空間的注意と感覚情報の統合を強化します。

③LPN の血液供給は主に後大脳動脈から供給され、膝状視床動脈または後脈絡叢動脈からの重要な寄与が伴います。

④LPNは、空間的注意や視覚情報を処理するための頭頂皮質や視覚皮質などの皮質領域、および皮質下領域と接続しており、感覚運動統合における役割を示しています。

⑤LPN の異常は、感覚処理障害や視覚空間処理異常を引き起こす可能性があり、感覚情報の統合と解釈の方法に影響を与えます。

⑥LPN は内側膝状体 (聴覚経路のランドマーク) の外側に位置し、多くの場合、感覚機能と連合機能に関与する最大の視床核である視床枕核に隣接しており、MRI での同定に役立ちます。

⑦臨床的には、LPN 機能を評価するために視覚空間認識、感覚統合、調整、運動能力、および認知機能を観察し、視覚情報の解釈の困難や感覚刺激に対する異常な反応を探す必要があります。

⑧研究によると、レストレスレッグス症候群の患者は、視床核の体積に大きな違いがあり、固有の視床ネットワークが変化しており、感覚処理に影響を与えている可能性があります。

⑨LPN 障害のある患者をサポートするために、臨床実践には、予測可能な環境を作成すること、視覚空間訓練を日常生活に組み込むこと、空間計画と意識を高める活動に参加することが含まれるべきです。

⑩自己中心的な座標系は、自分の身体を基準とした方向を使用して、自己を中心に配置されますが、他動中心的な座標系は、観察者の位置とは無関係に、オブジェクトを中心に配置されます。 これらのシステムを理解することは、空間処理と認知における LPN の役割を理解するために重要です。

視床後外側核を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

テーマ:物体中心座標系の障害に対するリハビリ

1. 初回セッション:問診・評価と課題設定

田中先生:「こんにちは、リハビリを担当する金子です。今、ご自身のことで何か困っていることはありますか?」

石川さん:「病室の中でも、どこに何があるかすぐにわからなくなるんです。棚の中のものも、同じ場所にあるはずなのに探してしまったりして……。」

田中先生:「それは、物の配置や部屋の構造がうまく頭に入ってこないような感覚ですか?」

石川さん:「そうですね。昨日見た配置でも、今日になると迷ってしまいます。」

田中先生:「なるほど。お話を伺う限り、“物体中心座標系”に関わる空間認知の障害があるかもしれません。つまり、ご自分の位置とは関係なく、物同士の配置関係を記憶したりイメージしたりする力が弱くなっている可能性があります。」

2. リハビリ目標の設定

-

短期目標:

病棟や病室内の空間構造(トイレ、棚、ナースステーションなど)を把握し、目的地に誘導なく到達できるようにする。 -

長期目標:

自宅でも物品の配置や部屋の構造を安定して把握し、混乱なく生活動作を遂行できるようにする。

3. リハビリの計画と実施(会話付き)

実施項目1:マップトレーニング(認知地図構築)

内容:病棟の見取り図を用いて、各施設(トイレ、ナースステーション、エレベーターなど)の位置を確認し、再現→実地移動へと展開。

田中先生:「この図を見て、ナースステーションはどこにありますか?」

石川さん:「えーと……ここが自分の部屋だから……うーん……。」

田中先生:「昨日、トイレに行ったあと、ナースステーションまで歩きましたよね。そのときの順番を思い出して線でなぞってみましょう。」

石川さん:「あっ、たしかトイレの奥にありました。こうかな……?」

田中先生:「いいですね。では、今度はそのルートを実際に歩いてみましょうか。」

実施項目2:配置再現訓練(棚・机の整理再現)

内容:事前に棚の中や机の上に物品を配置し、それを記憶→少し時間をおいて再現。物体間の空間関係を認識・保持する力を促す。

田中先生:「今からこの棚に物を並べますので、しっかり見て覚えてくださいね。」

石川さん:「はい、左にコップ、右にタオル……真ん中に薬箱……。」

(数分後)

田中先生:「それでは、もう一度同じように並べてみてください。」

石川さん:「うーん、タオルが右だったかな……コップが……あれ?薬箱ってどこに?」

田中先生:「焦らなくて大丈夫ですよ。大切なのは“どこに何があったか”を、物の関係性で思い出そうとすることです。」

実施項目3:言語化+実践(空間関係の記憶と言語での表現)

内容:空間配置を言語化して説明→翌日、説明をもとに実際に再配置。記憶と構造理解をつなげる訓練。

田中先生:「今日は物の配置を“言葉”で覚えてみましょう。コップはどこに置いたか、言葉で説明できますか?」

石川さん:「えっと……ベッドの右側にある棚の、真ん中の段の左端に置いたと思います。」

田中先生:「バッチリです。その言い方、明日も使えるようにしておきましょうね。明日も同じように並べていただきます。」

(翌日)

田中先生:「昨日と同じように、配置を思い出してやってみましょう。」

石川さん:「言葉で思い出すと、意外と手が動きますね。」

田中先生:「そうなんです。“自分がどこにいるか”ではなく、“物と物の関係”に集中することがポイントなんです。」

4. 結果と進展

・1週目では、病棟の位置関係や棚内の物品配置を正確に想起するのが困難であった。

・2週目から、図を使った訓練後に実地で迷いが少なくなり、トイレやナースステーションへの移動がスムーズに。

・3週目には、物品配置の再現率が向上し、患者自身が言語で記憶を整理・表現できるように変化。

・4週目には、自ら物の配置を考え直す場面も増え、「この棚には薬だけ置こう」といった自主的な整理がみられた。

石川さん:「最初はぜんぜん思い出せなかったけど、今は棚を見ると“いつも通り”って感じがします。」

田中先生:「それは大きな進歩ですね。空間を“構造”として覚えられるようになった証拠です。自宅に戻ってからも、ルールを決めて、物の位置を保つ工夫をしていきましょう。」

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)