CI療法の課題特異的訓練の適切な反復回数は?

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

カテゴリー

脳卒中・上肢

タイトル

CI療法の課題特異的訓練の適切な反復回数は?

Translating animal doses of task-specific training to people with chronic stroke in 1-hour therapy sessions: a proof-of-concept study.PubMed Rebecca L. Birkenmeier, Eliza M. Prager, and Catherine E. Lang:Neurorehabil Neural Repair(2010)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・今後、生活期の上肢リハビリに関わる機会を持つのでこの論文を読むこととした。

内 容

背景・目的

・CI療法には3つの構成様子(非麻痺側上肢の使用制限・行動の同意・多量の動作訓練)のうち動作訓練の利得は明らかでない。

・一般にCI療法は一回の訓練が3〜6時間で、臨床のルーチンで行うことは難しい。

動物と人間の先行研究から課題特異的訓練の反復回数を300回とした。またこれは1時間内で行える最大の量と考えた。

方法

・上肢に6ヶ月以上の麻痺(NIHSS 1〜3)がある15人(平均53.75歳)を対象にした。

・3週間をベースラインとして評価し、つづく6週間は3回/週の反復的な介入を行った 。

・1回の介入は1時間で患者の興味で幾つかの中から選択した上肢の課題特異的訓練 (Appendix参照3種類)を300回以上行った。

・臨床で実行できるか、介入の前後で利得があるかを評価した。

NIHSSに役立つ動画↓↓↓↓

結果

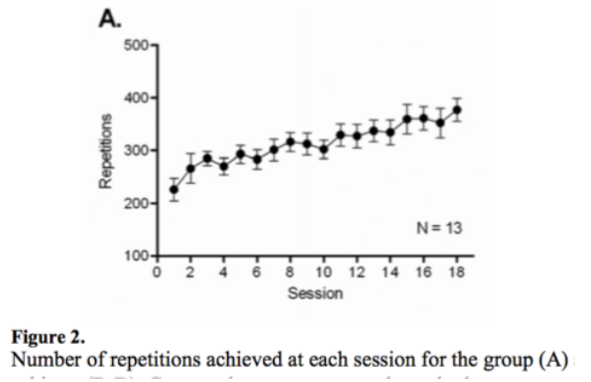

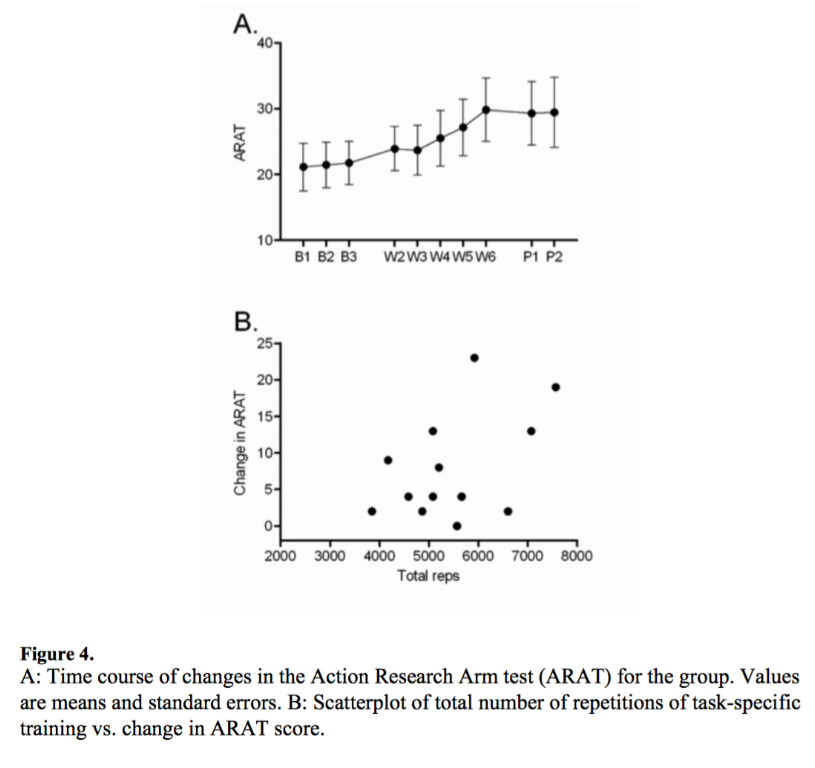

・13人の被験者が介入を最後まで行い、一回の介入で平均322回反復を行った。

・介入の参加率は97%

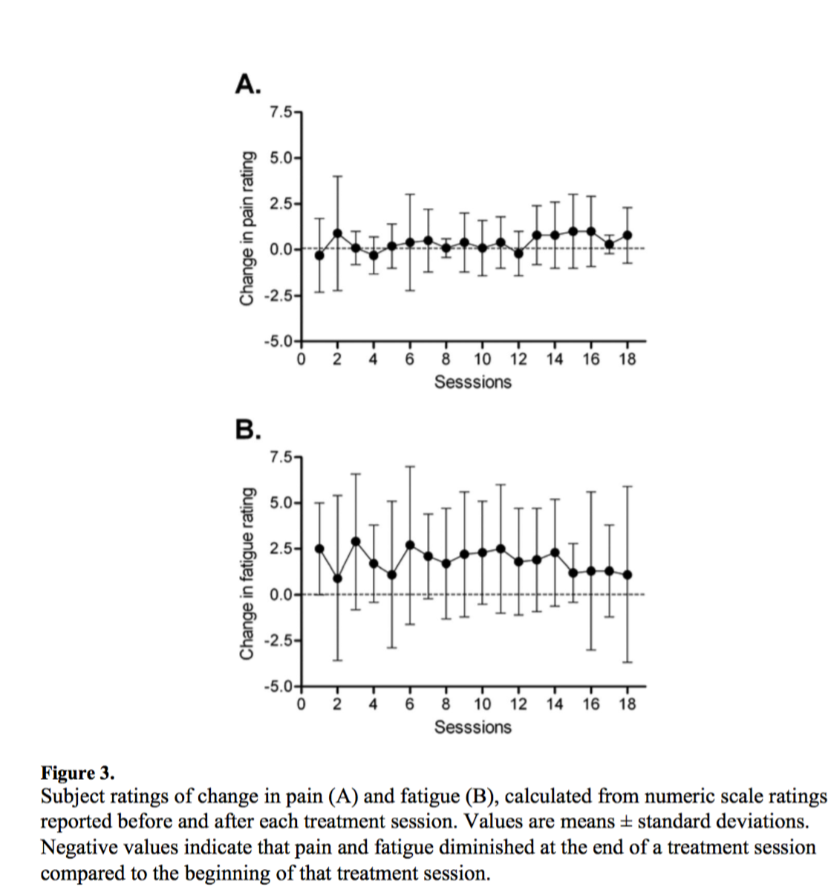

・痛みや疲労は低かった。

・ARATで平均8点の改善が認められ、その後1ヶ月改善が持続した。 日常生活でも患者は上肢機能の改善を実感したが握力には改善がなかった。

結論

・脳卒中患者が1時間の治療で課題特異的訓練を数100回反復することは可能である。この介入は脳卒中の患者に有効であるかも知れない。

APPENDIX

<棚に缶を乗せる> 必要物品:1. 20または16 オンスの缶 2. 頭より高い位置のキャビネット(棚板3枚) もしくは組み立て式で頭より高いキャビネット状にできるもの。 方法:1. Thがカウンターに全ての物品を置く。 2. 患者は棚のあるカウンターの正面 に来る。 3. 対象物は下の棚に置く 4. 患者は全ての対象物を一個ずつ棚に乗せるよ うに指示される。 5.患者が全ての対象物を棚に乗せたら、全ての対象物は一つずつ カウンターに戻される。 段階付け:1. 難易度を下げる…非麻痺側上肢で支持する。 2. 難易度を上げる、もし くは下げる…棚の高さを変える。 3. 難易度を上げる、もしくは下げる…対象物を奥 に置くか、手前に置くか 4. 難易度を上げる、もしくは下げる…対象物の重さを変え る 5. 難易度を下げる…棚からカウンターに対象物を下ろす。 6. 難易度を下げる …Thが物品を支え安定させる。

私見・明日への臨床アイデア

当院に入院している高齢者のこの論文を当てはめるのは困難そうである。しかしこ の論文で紹介されている方法を自主トレーニングとして提供することで慢性期の麻痺 を持つ患者の機能回復につなげることが出来るかも知れない。

職種 理学療法士

脳卒中自主トレ100本以上 一覧はこちら

病院内 スタッフ育成サポート

スタッフ教育を効率的に進めてみませんか?

ハンドリングや中枢神経系への教育は、STROKE LABへご相談ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)