【2024年最新】半側空間無視と姿勢の非対称性、空間認識の評価〜リハビリまで:脳卒中リハビリ論文サマリー

論文を読む前に:事前学習

本論文は、脳卒中患者の麻痺側の荷重の低下について触れています。ここでは、事前に脳卒中患者が麻痺側下肢に荷重できない原因についての説明のストーリーを提示します。

登場人物

- 新人療法士: 石川さん

- 医師: 田中先生(神経内科およびリハビリテーション専門医)

ストーリー

カンファレンスルームでの対話

石川さんは、リハビリテーションの新人療法士として、田中先生のカンファレンスに参加しました。今日のテーマは、脳卒中患者が麻痺側下肢に荷重できない原因についてです。

麻痺の影響

田中先生は、まず麻痺の影響から説明を始めました。

田中先生: 「石川さん、脳卒中患者が麻痺側下肢に荷重できない原因はいくつか考えられます。まず一つ目は麻痺そのものです。脳卒中による錐体路の損傷が原因で、下肢の筋力が低下し、特に足首や膝の屈曲・伸展運動が制限されます。これにより、麻痺側の下肢に体重をかけることが困難になります。」

感覚障害の影響

次に、感覚障害の影響について説明しました。

田中先生: 「二つ目は感覚障害です。脳卒中による感覚路の損傷が、触覚、圧覚、深部感覚の低下を引き起こします。特に深部感覚が失われると、足底にかかる圧力を正確に感じ取れなくなり、荷重のバランスが取れなくなります。」

時間・空間的な障害

田中先生はさらに、時間・空間的な障害について詳しく説明しました。

田中先生: 「三つ目は時間・空間的な障害です。脳卒中による視覚や運動計画の障害が原因で、正確なタイミングと位置の感覚が失われます。これにより、歩行時のステップのタイミングがずれたり、足を正確に置く位置を見失ったりすることがあります。」

認知面の障害

田中先生は、認知面の障害がどのように影響するかについても触れました。

田中先生: 「四つ目は認知面の障害です。脳卒中により、注意力や判断力が低下すると、歩行時に周囲の環境を適切に認識することが難しくなります。また、右半球損傷の場合、左側無視(片側空間無視)が生じ、麻痺側の下肢の存在を認識できないこともあります。」

高次脳機能障害

最後に、高次脳機能障害についての説明が行われました。

田中先生: 「最後に、高次脳機能障害についてです。脳卒中は言語機能や実行機能、記憶などの高次脳機能にも影響を与えます。特に実行機能障害がある場合、動作の計画と実行が難しくなり、適切に荷重をかけるための動作がスムーズに行えません。」

まとめと具体例

石川さんは、これらの説明を聞いて、さらに具体例を尋ねました。

石川さん: 「田中先生、具体的なケースについてもう少し教えていただけますか?」

田中先生: 「もちろんです。例えば、70歳の男性患者Aさんの場合、左側麻痺があり、麻痺側の下肢に荷重がかけられませんでした。彼は感覚障害もあり、左足底の感覚がほとんど失われていました。また、左側無視もあり、リハビリテーションでは特に注意が必要でした。この場合、まず感覚入力を増やすための足底刺激訓練を行い、視覚的フィードバックを利用した歩行訓練を併用しました。さらに、認知面のトレーニングを並行して行い、周囲の環境認識を改善することで、徐々に麻痺側の荷重が可能となりました。」

最後に

石川さんは、田中先生の詳細な説明に感謝し、今後のリハビリテーションにおいてこれらの知識を活用することを誓いました。

石川さん: 「田中先生、詳しい説明をありがとうございます。これらの知識を基に、患者さんに適切なリハビリテーションを提供できるよう努力します。」

田中先生: 「そうですね、石川さん。理解を深め、各患者の個別のニーズに応じたリハビリを提供することが重要です。これからも頑張ってください。」

論文内容

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

脳卒中患者の立位の姿勢分析と非対称性の原因 Contribution of each lower limb to upright standing in stroke patients?PubMedへ Genthon N et al:Stroke. 2008 Jun;39(6):1793-9

内 容

Introduction

脳卒中患者の直立姿勢は、非麻痺側下肢の過荷重(非対称性)と姿勢の動揺が大きいという特徴を有する。体力不足、筋出力の非対称性、体性感覚障害、空間認知の変化がこの姿勢不安定性に関与する可能性がある。

背景・目的

本研究の目的は、脳卒中患者の姿勢を分析するために

(1)脳/神経学的病変に起因する姿勢障害と荷重の非対称性に起因する物理的な影響による姿勢障害とを区別すること。

(2)姿勢障害における下肢の関与を評価すること。

(3)どのような臨床的な能力値の低下が姿勢障害の根底にあるのかをよりよく理解すること。

方 法

•41人の脳卒中患者(初発の脳卒中の方:左16人、右25人)の立位荷重下の下肢の特徴を、非対称に立つように求められた40人の健常人のそれと比較しました。

•麻痺側下肢の平均運動能力は、0(正常強度)から40(収縮なし)の範囲で、15.5±10.7であった。麻痺側下肢を重力下で動かすのには十分であったが、抵抗に対しては動かすことができない強度であった。

•下肢筋群の痙性を評価した。平均スコアは、0(痙性なし)から20(重度痙性)の範囲であり、2.4±2.9であった。

•空間無視の重症度は、麻痺側空間と非麻痺側空間の両方を評価する行動的無視(0〜30の範囲)の標準尺度によって定量化し、平均無視スコアは3.2±3.7であった。

•データは、患者の1/5が軽度から重度の空間的無視を示した。

•姿勢の動揺は、2つの長方形のフォースプレートを並べて測定した。

•被験者は裸足でフォースプレートの上に立ち、上肢はリラックスさせ、装具なしで32秒間の4回の試行で体を揺らさないように指示されました。

•対照者は脳卒中患者がとる平均荷重分布を目安に非対称に立たなければなりませんでした。実際、荷重分布は、脳卒中患者の荷重分布と同等でした。

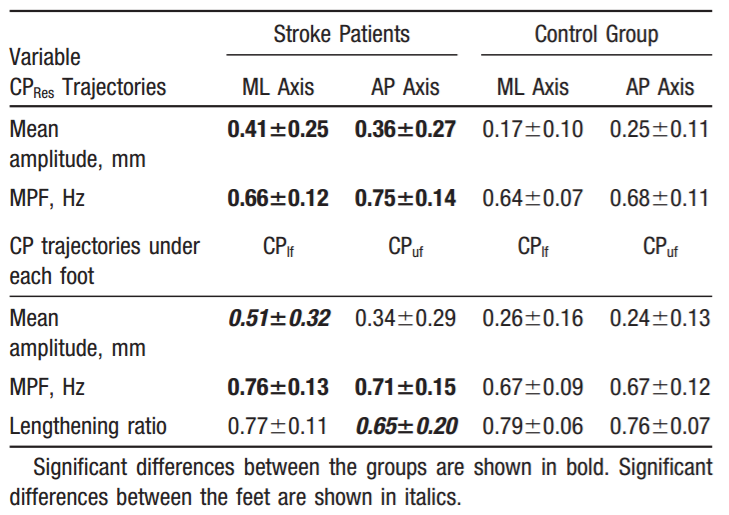

結 果

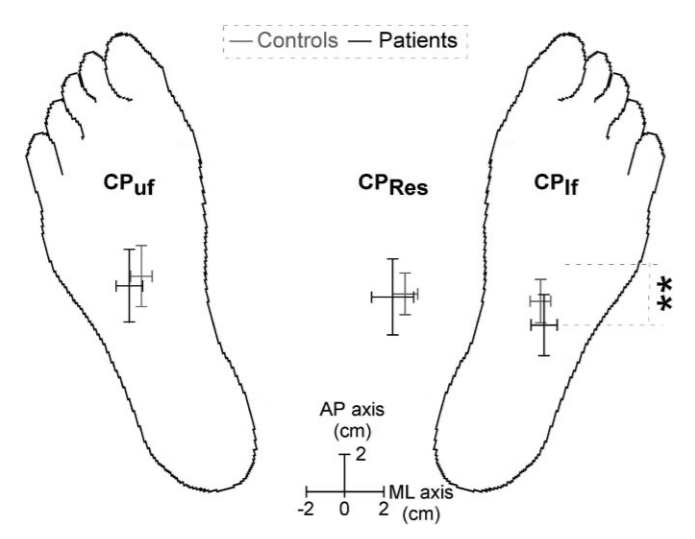

•平均COPの位置は、どのような軸であっても、対照群および脳卒中被験者において同様でした。

•非荷重足の平均CP位置(CPuf)は、荷重足(CPlf)の平均CP位置よりも前方に位置していました。

(Genthon N et al:2008)?PubMedへ

(Genthon N et al:2008)?PubMedへ

•脳卒中患者ではML軸に沿った変位がAP軸よりも大きかったのに対し、健常者では逆になっていました。

•脳卒中患者では、非麻痺足のCP軌道の平均振幅は麻痺足よりも大きく、対照被験者の両下肢よりも大きかった。

(Genthon N et al:2008)?PubMedへ

(Genthon N et al:2008)?PubMedへ

•脳卒中患者は麻痺足でのLR(Lengthening Ratio)の低下が特徴であり、麻痺足のCP軌道は縦軸に沿って構成されていないことが明らかになりました。

•麻痺足がより荷重出来ないほど、不活発、感覚の減退、運動麻痺および痙縮の重症度が大きくなりました。

•空間無視は、体重を支える非対称性の最良の予測因子でした。行動怠慢、感情低下、痙攣の程度、および運動機能低下もまた、側方不安定性(ML軸におけるCPRes MA)と相関したが、前方-後方(AP)不安定性とは相関しませんでした。

結 論

•非対称姿勢の健常人と比較して、脳卒中患者はより立位が不安定でした。

•非対称性および左右方向の姿勢オリエンテーション、不安定性は主に空間無視に関係していました。

•この知見は、空間無視の平均スコアが低いことを考えると意外であると考えられます。

•麻痺足は、圧力中心の正常な縦方向のパターンを再現することができず、これは、安定化制御の障害を反映しています。

•非麻痺側下肢が麻痺した四肢の姿勢障害を補うことができなかったとき、全体的な姿勢不安定が生じました。

•脳卒中患者の非対称性は、姿勢安定化の制御能の障害の結果です。

•麻痺側下肢は、直立姿勢を制御することができず、受動的に作用するようでした。非麻痺側の関与からなる適応的な戦略を構築するように制約されています。

•空間無視は、立っている2つの肢に体重を分配するために使用される空間座標に歪みが存在すると解釈することができます。

•foot positioningにおいて、足部機構はAP軸に沿ったCPRes(center of pressure)の変位において主要な役割を果たすが、股関節機構はML軸に沿った変位において優勢である。主にML軸に沿って生じるCPResの変位の増加は、股関節機構の弱化とみなされるべきである。AP軸に沿ったCPResの増加の主な原因は、非麻痺下肢の足底CP変位の増加である可能性が高い。 両方の足底CP変位について測定されたMPF(mean power frequency)の恒常性は、足底CPがその初期位置に戻る平均時間は、その変位の大きさに影響されないことを示しており、足部レベルでの調節プロセスを示唆する。

•脳卒中後のバランスを回復させることを目指したリハビリテーションプログラムの主な目標は、非対称性の改善だけに焦点を当てるのでなく、非麻痺側の補償的な役割についてももっと考慮しなければならないことが示唆されている。

明日への臨床アイデア

本論文での非対称性の原因のキーワードは「麻痺側の空間認識能の低下」であったと思います。また、最終的には非麻痺側がその機能低下をどのように補償していくかを考えていくことの重要性も大事な点と言えます。

ここでは、空間無視の評価から治療についておさらいしてみましょう。

評価方法

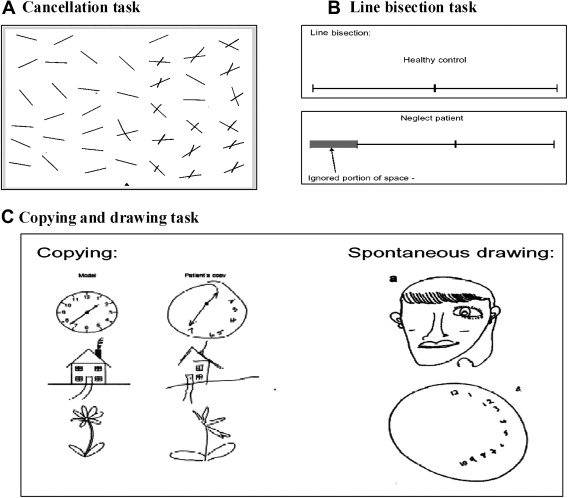

片側空間無視の評価は、臨床的評価と標準化されたテストを組み合わせて行います。

1. 行動観察

- ADLの観察:患者の日常生活活動(ADL)を観察し、食事、着替え、移動などにおいて麻痺側の無視がどの程度影響しているかを確認します。

2. 標準化テスト

画像引用元:Visual Neglect Following Stroke: Current Concepts and Future Focus(2011)

- ラインキャンセレーションテスト:

- 用紙にランダムに配置された短い線を、患者にすべて見つけて消してもらいます。麻痺側の線が見落とされる場合、片側空間無視が疑われます。

- 時計描画テスト:

- 患者に時計の文字盤を描いてもらいます。麻痺側の数字が欠落したり偏ったりする場合、片側空間無視が示唆されます。

- 星印抹消テスト(Star Cancellation Test):

- 用紙に描かれた星印の中から、特定の星印を見つけて消してもらいます。片側に偏りがあるかを評価します。

治療アプローチ

片側空間無視の治療には、多様なアプローチが必要です。以下に、具体的な治療方法を解説します。

1. 視覚スキャニング訓練

- 方法:患者に対して、麻痺側への視覚的注意を意識的に向ける訓練を行います。例えば、テーブルの上の物を探す際に、意識的に麻痺側を探すように指示します。

- 効果:反復的な訓練により、視覚的注意の範囲が広がり、麻痺側の認識が改善されることがあります。

2. 反復的動作訓練

- 方法:麻痺側の手や腕を使用するタスクを繰り返し行います。例えば、麻痺側の手で物をつかむ、移動させるなどの動作を促進します。

- 効果:動作と認識の連携を強化することで、空間認識の改善が期待されます。

3. 認知行動療法(CBT)

- 方法:患者の認知的な偏りを修正するために、具体的な課題設定とフィードバックを行います。自己モニタリングや問題解決のスキルを強化します。

- 効果:認知的な偏りを修正し、麻痺側の空間認識を向上させます。

4. プリズム適応療法

- 方法:プリズム眼鏡を装着させ、視覚の偏りを修正します。患者はプリズム眼鏡をかけた状態でタスクを行い、その後眼鏡を外します。

- 効果:視覚的なフィードバックを利用して、麻痺側への注意を引き出し、空間認識の改善を図ります。

5. バーチャルリアリティ(VR)訓練

- 方法:VR技術を用いて、麻痺側の空間に関するタスクを仮想環境で行います。視覚、聴覚、触覚など多感覚を刺激します。

- 効果:現実では難しい多様な訓練シナリオを提供し、認識の改善を促進します。

併せて読みたい【起立・立位】に関する記事はこちら

●vol.10 :脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー:立位時の姿勢制御における上肢運動の関与とは!?

●vol.40:”予測”のための情報の種類で姿勢制御への影響は変わるのか!?:脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

下肢・歩行のリハビリに役立つ動画

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)