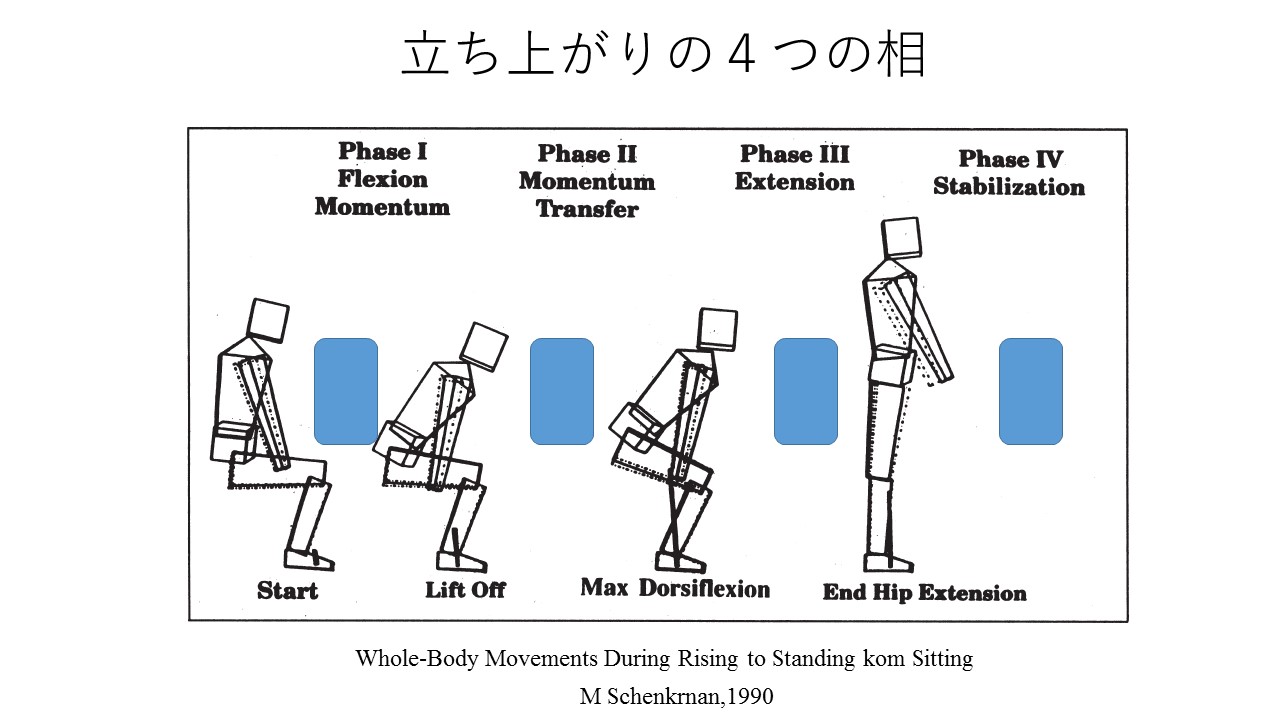

脳卒中(脳梗塞・脳出血)の立ち上がりの4つの分類

Facebookで更新のメールご希望の方は→こちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」

金子コメント:今日は立ち上がりの4つの相の分類ですね。原著を読んだ説明をyoutubeで説明しているので、参考にしてみてください。

原著は→Whole-body movements during rising to standing from sitting.

本文contents

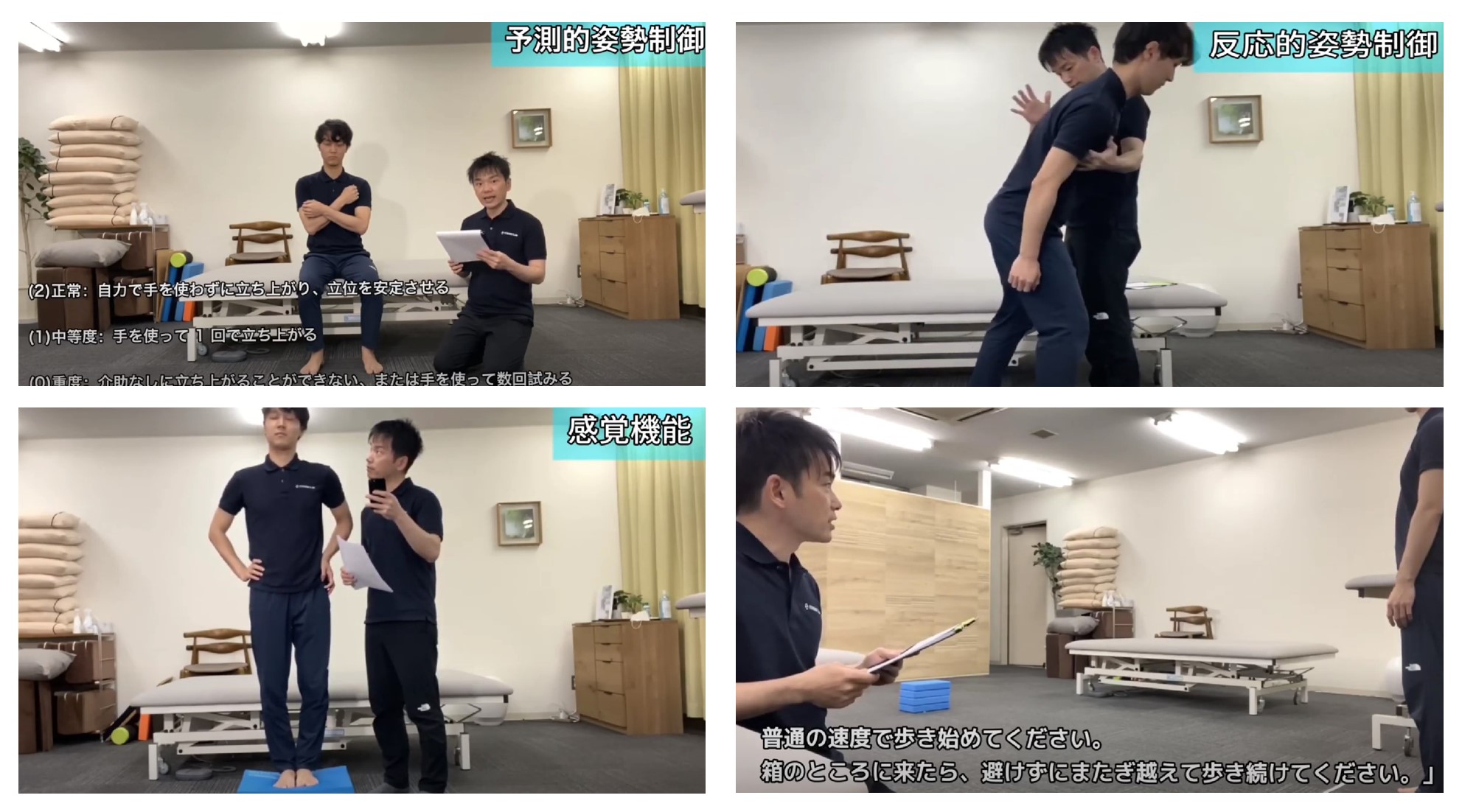

座位から立位の際の評価ポイント

1.flexion momentum(運動が始まって、椅子から臀部が離れる前まで)

・starting posture(開始時の姿勢)

・degree of support(支持の程度)

・postural alignment and activity(姿勢アライメントと活動)

・relative seat height and surface(座面の高さと表面との関連)

2.momentum transfer(臀部が離れてから足部の背屈が最大限に入るところまで)

・足部の可動域や筋活動のタイミングなどを見る

3.extention(足部の背屈が最大に入る所から股関節の伸展が停止するまで)

・wide baseになっていないか ・前方への屈曲が増大していないか

・膝の過伸展がないか ・足部の背屈がおおげさすぎないか

・座面のかどに大腿後面が触れてたよっていないか

4.stabilisation(股関節の伸展が停止して全ての運動が止まるまで) 患者さんは立ち上がるとすぐに歩行に以降して、止まれないことへの代償をするそうです。

立ち上がりは車椅子やトイレ、ベッドからなど多くの場面で観察できる運動なので、上記項目を頭に入れると、一瞬で様々な機能面を評価できるので、意識していきたいと思います。

4のstabilizationの所なのですが、僕の担当しているパーキンソン病の患者さんは歩行の振出しの際に、重心の前方移動を利用し、ステッピング反応を用いながら歩行する戦略を用いています。そのためいつも突進傾向の歩行となります。

やはり立ち上がりから立位、歩行へと移行する際に一旦直立位で止まるという場面を入れると一番ふらつきます。

OTでベッドから車椅子へのトランスファーを見る際に、”直立位で止まれるか?”という評価を入れると、トイレ動作に関連するバランスも評価できるかもしれませんね(*・ω・)!

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)