Vol.424.活動性が低下している脳卒中患者の障壁とは?脳卒中患者の活動の障壁と動機

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

タイトル

●活動性が低下している脳卒中患者の障壁とは?脳卒中患者の活動の障壁と動機

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●病院で毎日リハビリを頑張っても在宅生活では不活動になってしまう方も多い。一般的にそのような不活動の方が何故活動をしないのか思っている事を学びたく本論文に至る。

内 容

背景

●身体活動は、「エネルギー消費につながる、骨格筋によって生成される体の動き」と定義されています。健康上のメリットがあるにも関わらず、脳卒中後の身体活動レベルは低い方が多い。脳卒中者の認識される身体活動を行うにあたっての障壁、動機、自己効力感、活動を今後行う予定があるかの意思を調査した。

●脳卒中後の歩行に対する自己効力感の程度が身体活動の長期予測因子となり得ることが示唆されている。したがって、自己効力感は、脳卒中者が身体活動を行うことを可能にするかまたは再発防止することにおいて重要な役割を果たす可能性がある。

方法

●退院前に50人の自立して動ける脳卒中者が本研究に参加した。参加者は、the Mutrie Scaleに基づいて、9つの動機と4つの障壁を、身体活動に「影響なし」、「ある程度の影響」、または「大きな影響」があると評価した。参加者はまた、自己効力感と歩行を増やすための意思を評価された。

●ウォーキング参加者の自己効力感を判断するために、「来月のウォーキングを増やすことができるかについて、どの程度自信がありますか?」という質問に1〜5のスケールで回答した。5が最も信頼度が高く、1が次の月のウォーキングを増やすことができる可能性が最も低い。ウォーキング参加者の意思を判断するために、「来月はもっとウォーキングするつもりですか?またはこれからプランを立てる予定はありますか?」という文にどの程度同意したかを尋ねられた。意思表示は1〜5にランク付けされ、1は参加者が「強く同意しない」ことを示し、5は参加者が「強く同意した」ことを示す。

結果

●50人の参加者のうち47人は身体活動に対する障壁と動機付けについてインタビューできた。49名の参加者は、自己効力感と意思に関する質問に答えることができた。参加者の平均年齢は72.4歳でした。

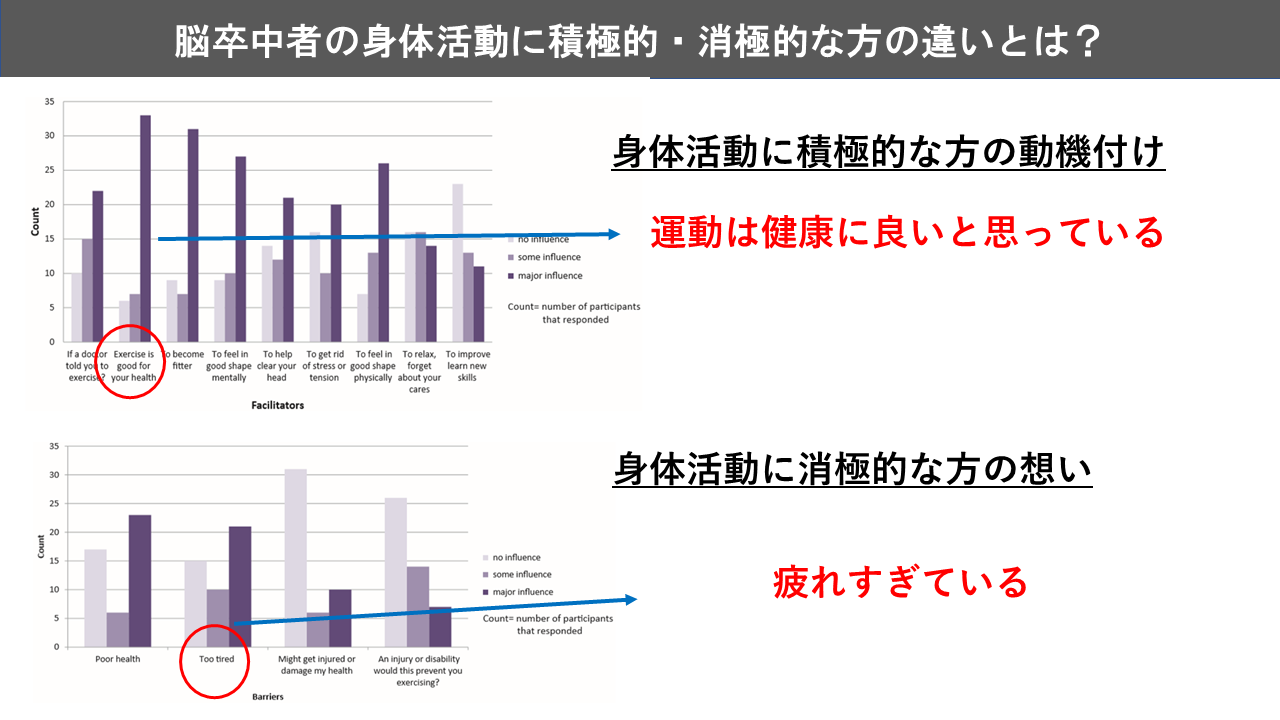

●「運動は健康に良い」という信念は、身体活動を促進する最も一般的な動機でした[33/47人(70.2%)]。「より良い身体になる」[31/47(66%)]、「精神的に良い状態になると感じる」[27/47(57%)]、「身体的に良い状態になると感じる」[26/47(55%)]は、身体活動を促進するために「運動は健康に良い」の次に一般的に認識されている主要な影響の動機でした。

●身体活動の取り込みに「影響を及ぼさない」と最も一般的に報告された動機には、「新しいスキルを学習する」[23/47(49%)]、「リラックスしてケアを忘れる」[16 / 47(34%)]そして 「ストレスや緊張を取り除くため」[16/47(34%)]が挙がりました。

●「健康状態が不良である」[23/47人(49%)]は、身体活動を妨げる最も主要な影響でした。「健康状態の悪さ」の後には、「疲れすぎている」と感じる障壁が続いていた[21/47人:(45%)]。「怪我をしたり、健康を損なう可能性がある」と恐れる参加者は[10/47、(21%)]の参加者が報告した。

私見・明日への臨床アイデア

●活動性の低下している対象者が何を思っているのか知ることは、活動を実際行うのは本人であるため非常に重要と思われる。動けるのであれば、自由に行動したい人がほとんどだとは思う。信頼関係が築けないと、心で思っていることも話してはくれない方もいると思うため、活動しない背景へのアプローチをラポールを築きながら日々の臨床で関わっていけたらと思う。また、リハビリで解決できる部分なのか、サービス利用、医師からの投薬等が必要かチームでの関わりが大切である。

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)