【2025年版】脳梗塞後の運転再開を目指すリハビリテーション!二・三・四・五次視覚野の役割と回復へのステップ

はじめに

本日は二・三・四・五次視覚野について解説したいと思います。この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

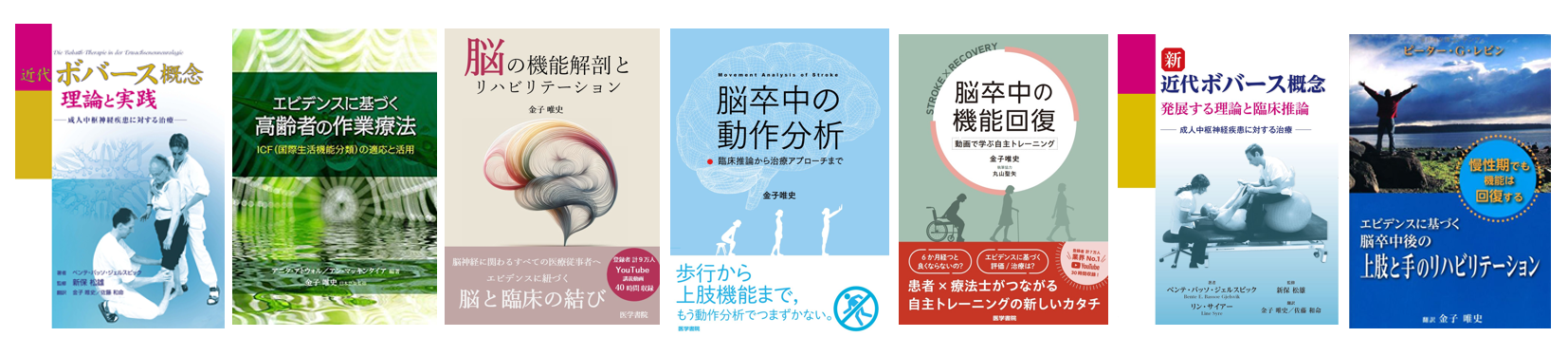

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

二・三・四・五次視覚野とは?

視覚野の構造

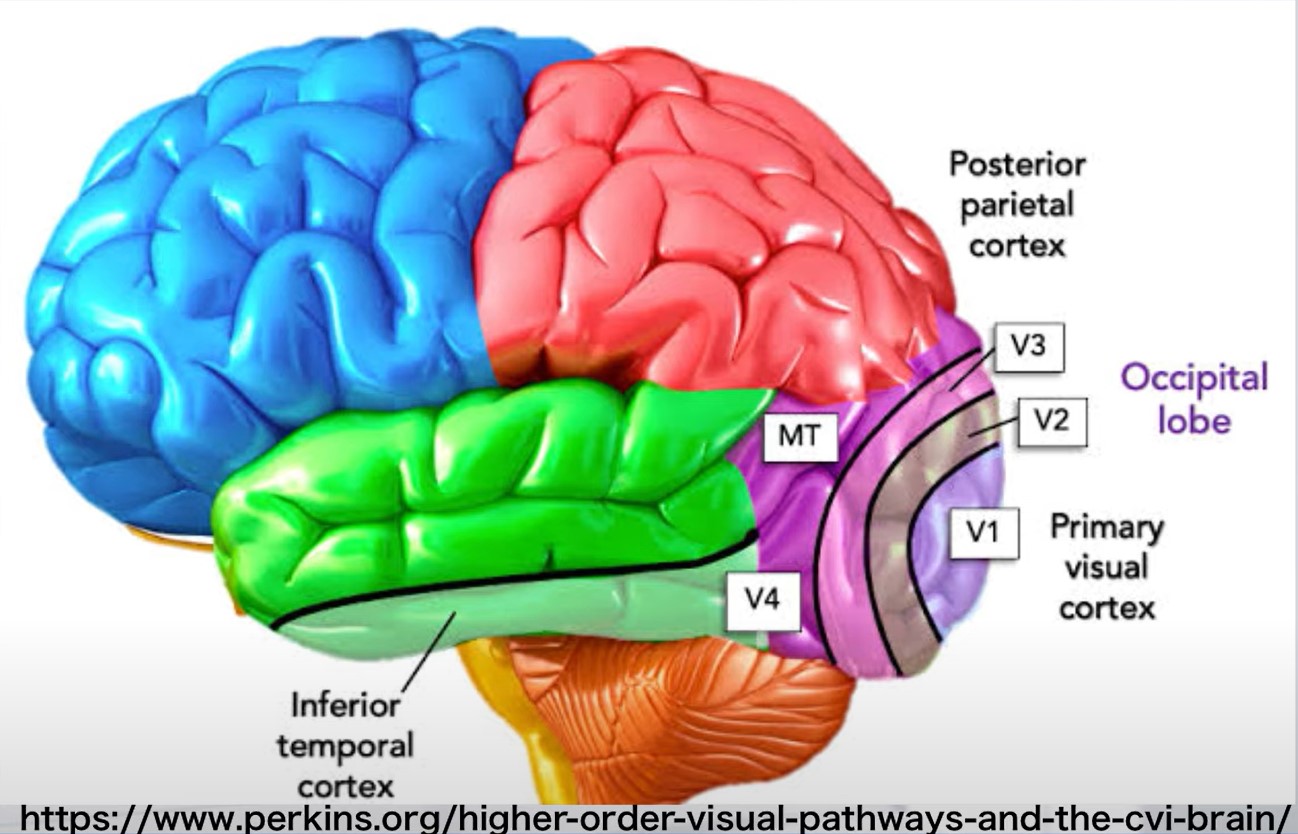

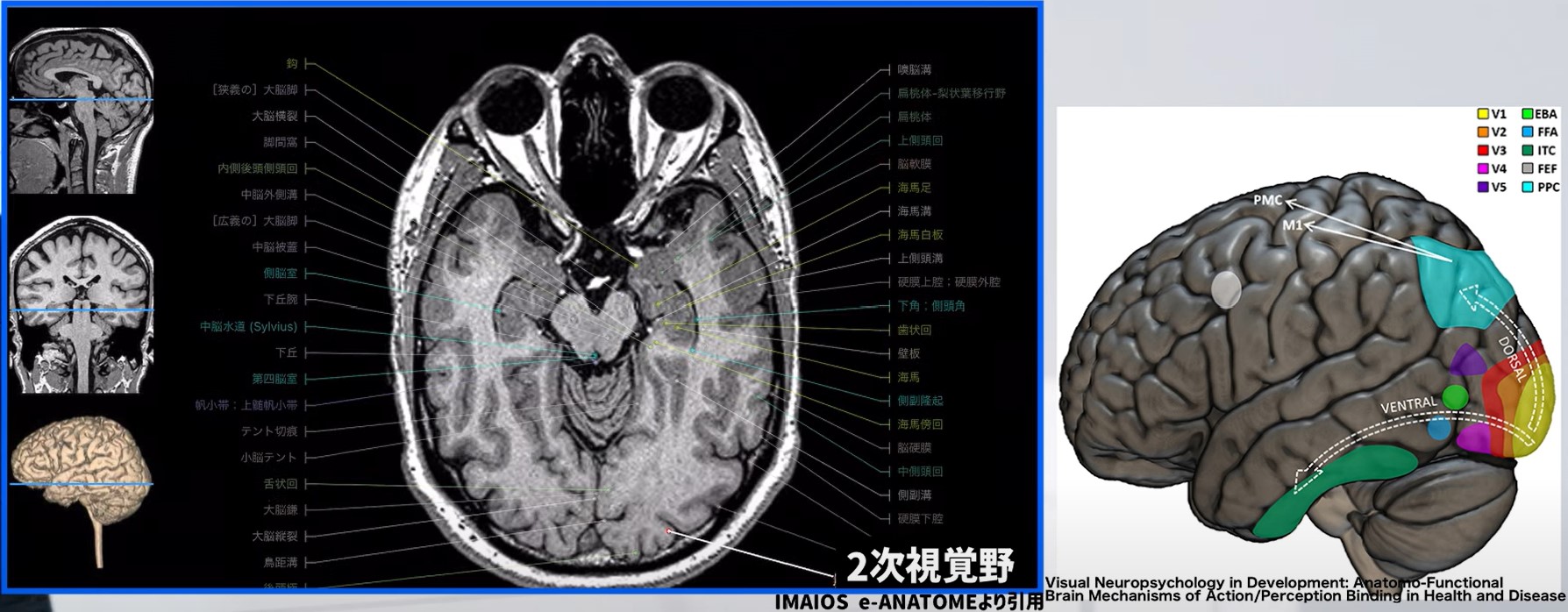

視覚野は、一次視覚野(V1)と後頭連合野(V2、V3、V4、V5/MT)に大別されます。

- 一次視覚野(V1):皮質視覚系の最初の段階で、視覚情報の「最小単位」を処理します。

- V2:一次視覚野からの強い接続を受ける2番目の領域で、形状や境界線などの基本的な視覚情報を処理します。

- V3:動的な形状と動きの処理に関与し、背側と腹側の流れの一部を形成します。

- V4:色の知覚と物体認識に重要で、「何を」見るかを処理する腹側ストリームに属します。

- V5/MT:運動認識を担い、移動する物体の速度と方向を理解するのに重要な領域です。

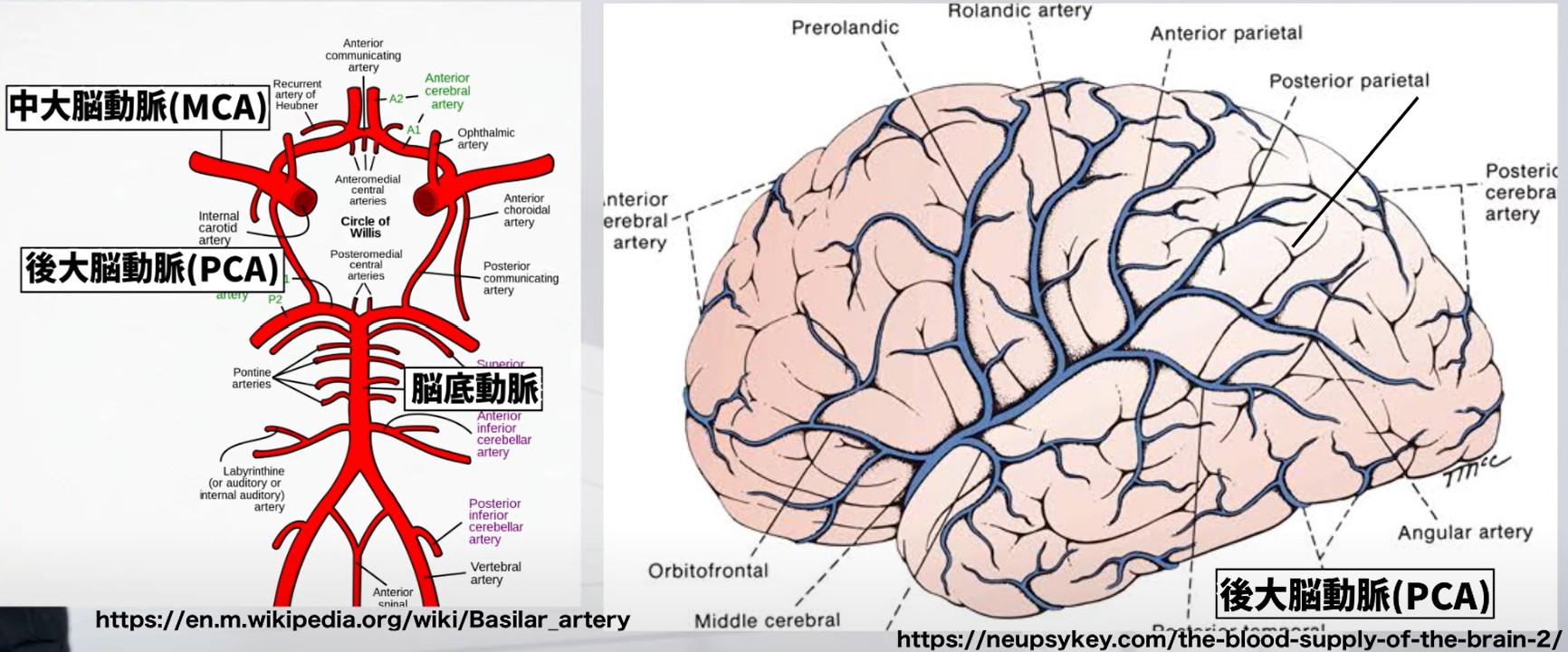

血液供給

視覚野への血液供給は、主に後大脳動脈 (PCA) によって提供されます。PCAは脳底動脈の枝であり、後頭葉、下側頭葉、後頭頂葉を含む視覚領域に血液を供給します。一部の前方の領域では、中大脳動脈 (MCA) が血液供給に寄与する場合もあります。

経路

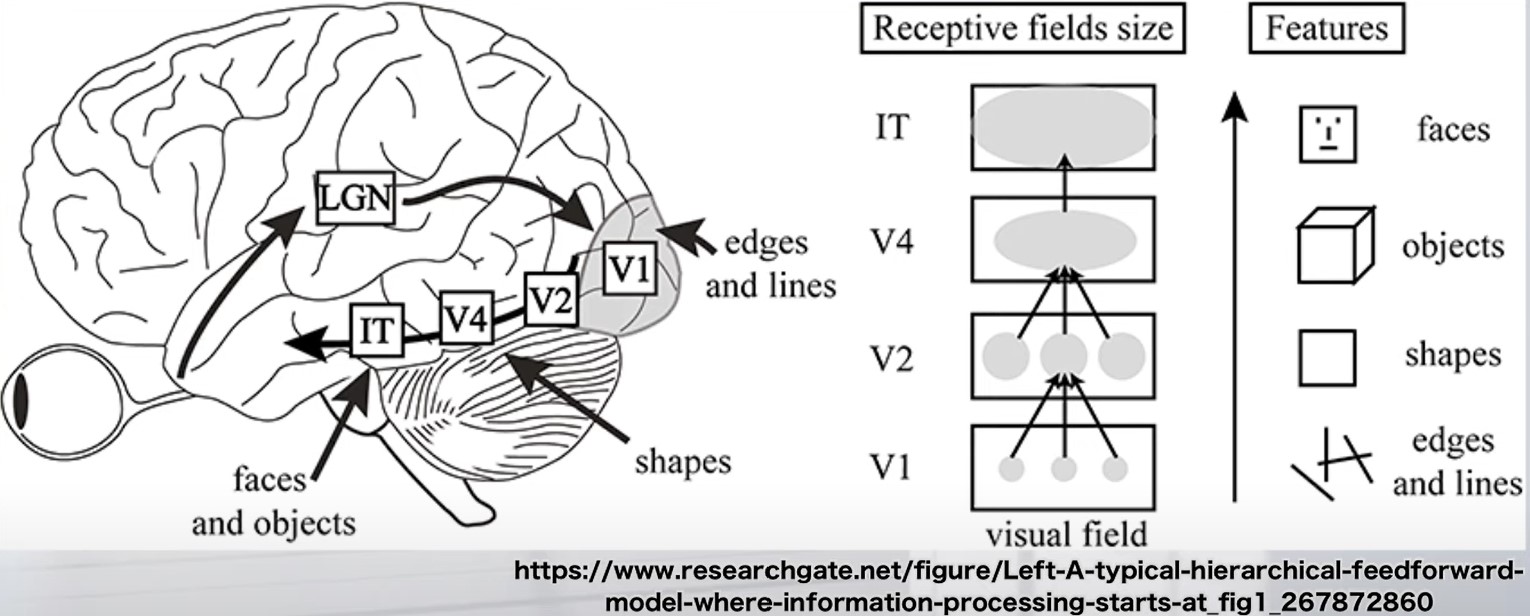

一次視覚野(V1)は、視床の外側膝状核(LGN)から直接入力を受け取り、視覚情報の初期処理を担当します。この情報は次に、二次視覚野(V2)や三次視覚野(V3)へと進み、それぞれが異なる視覚情報の処理に特化しています。さらに、運動処理に特化したV5(MT)は、これらの視覚情報の流れの中で重要な役割を果たし、運動情報の解析がより詳細に行われる段階へと繋がります。

画像読解のポイント:各視覚野の特徴とランドマークの特定

V2(二次視覚野)

- 説明:「V1」と高次視覚野の間の橋渡しの役割を担い、形状や境界線の情報を処理します。

- ランドマーク:V1に隣接する太い帯で、ゲンナリのしま模様に続く領域として確認できます。

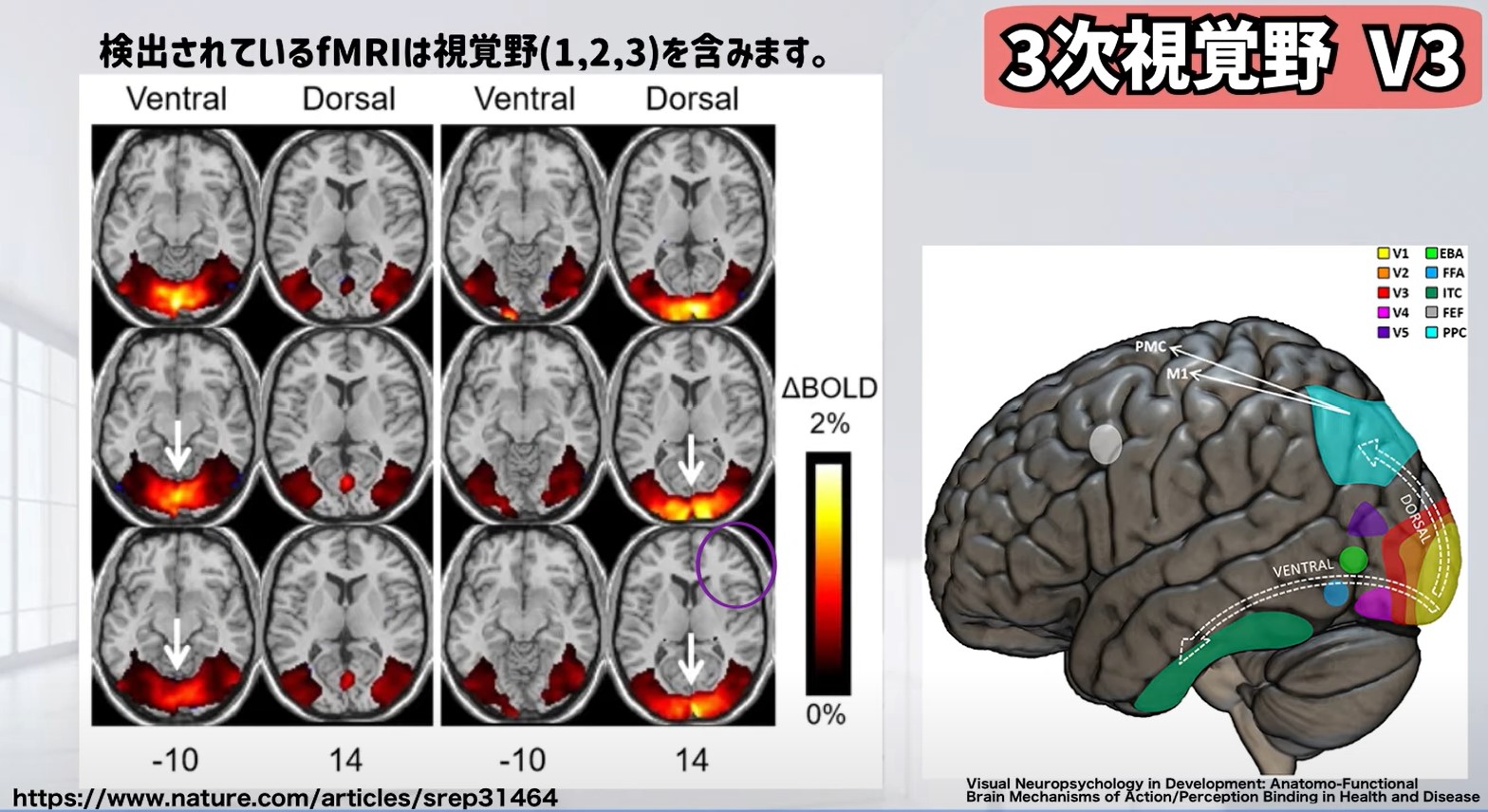

V3(第三視覚野)

- 説明:動きと形状の処理に関与し、背側と腹側の視覚処理経路の一部です。

- ランドマーク:V2の隣接領域であり、特に動き検出を伴うfMRIタスクで背流経路上に位置することが確認できます。

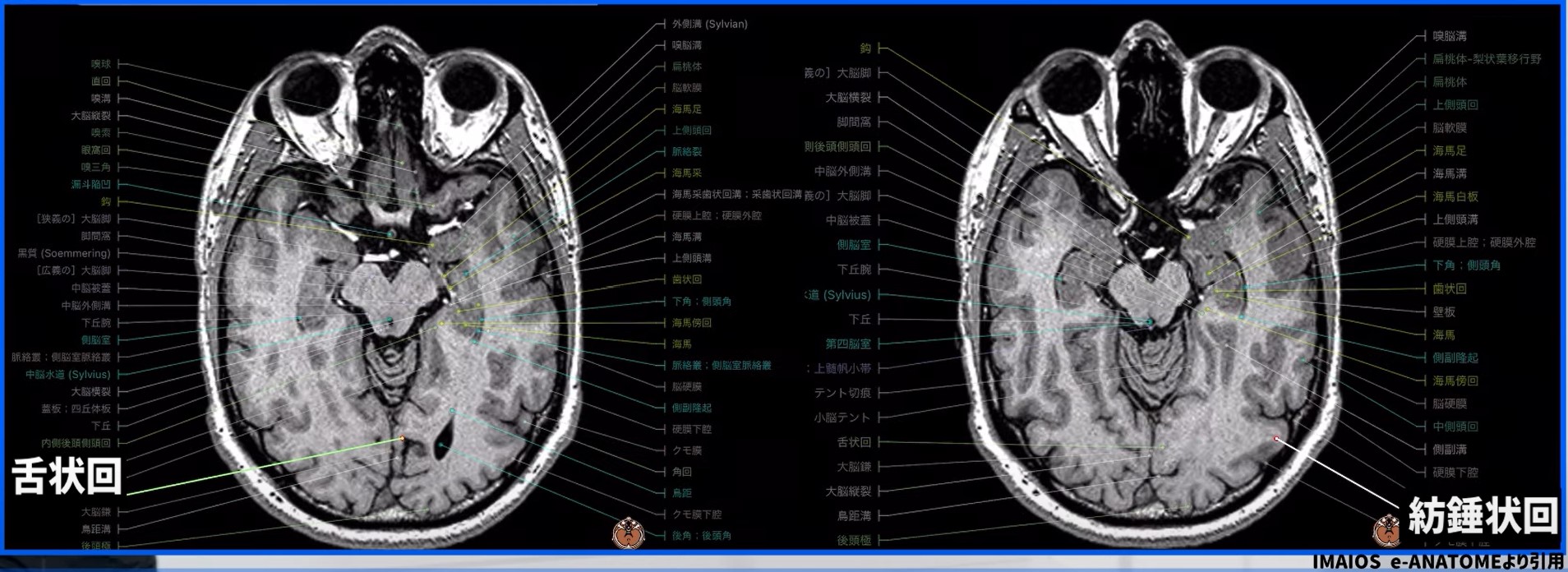

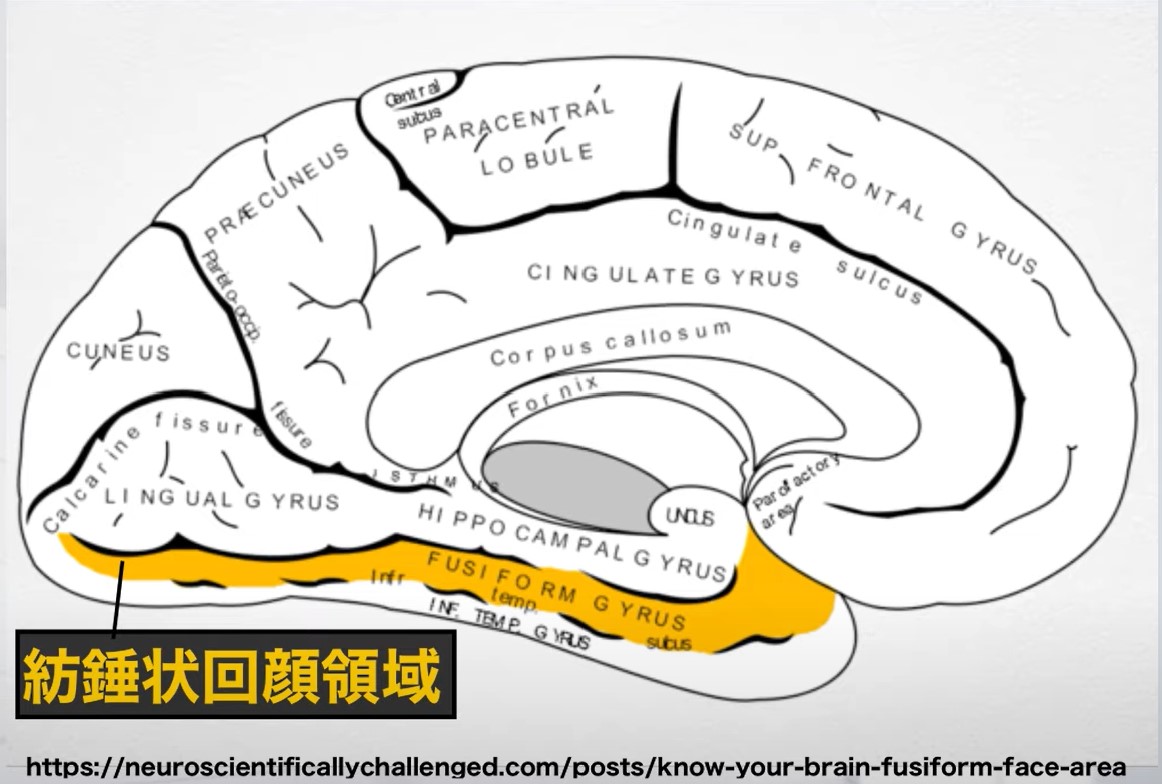

V4

- 説明:色の知覚と物体認識を担当し、腹側ストリームに属しています。

- ランドマーク:通常は紡錘状回と舌状回に位置し、カラフルな物体や複雑な物体を見た際に強調されます。

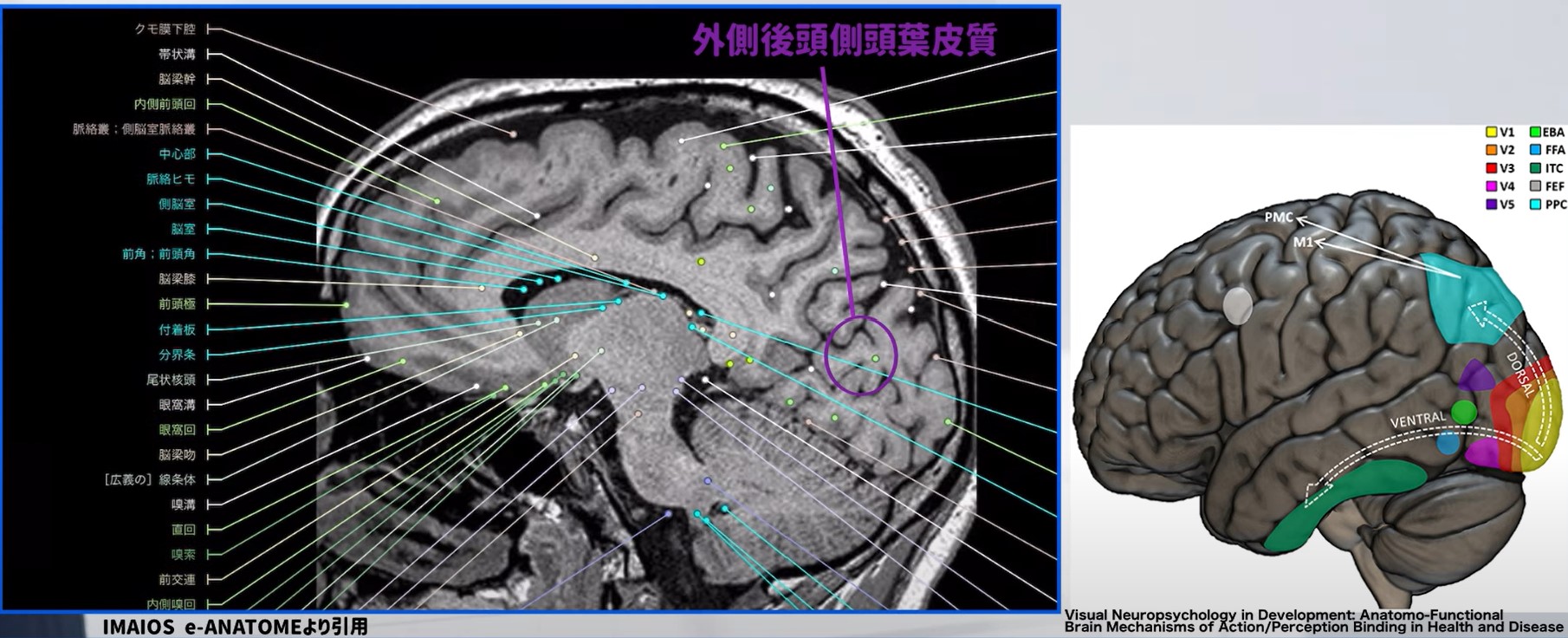

V5/MT(中側頭視覚野)

- 説明:運動認識に不可欠で、動く物体の速度と方向を理解するための領域です。

- ランドマーク:外側後頭側頭葉皮質に位置し、動きのある刺激が提示されると機能スキャン上で点灯します。

-

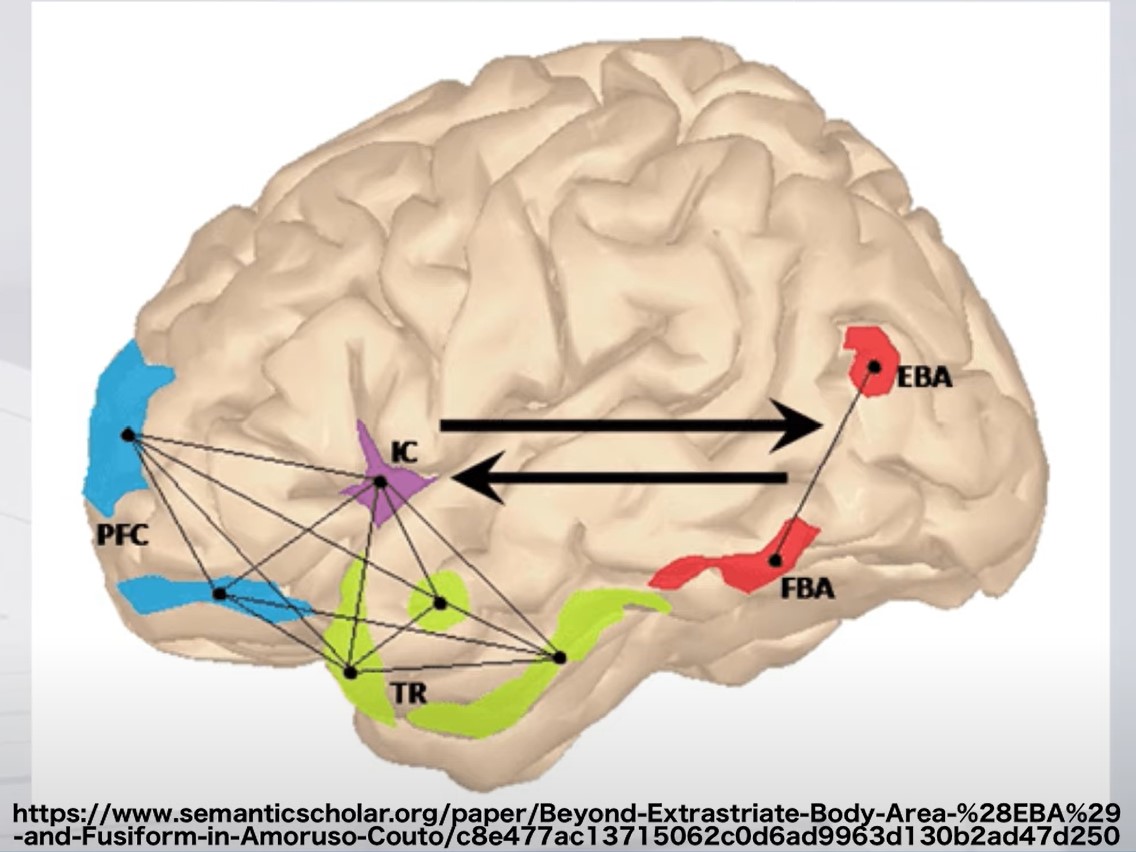

有線外皮質身体領野 (EBA)

EBAは、人体や身体の一部を認識する際にアクティブになる視覚領域です。特に、手や腕、顔など、身体的な形状の認識に特化しており、視覚的に身体を識別するために重要な役割を果たします。EBAは、物体認識には反応しないという特徴があり、他の視覚領域と連携しながら、身体の全体像や部分的な構造を視覚的に把握する能力を支えます。

-

紡錘状回顔領域 (FFA)

FFAは、顔認識において重要な役割を果たす領域で、人の顔を視覚的に識別する際に強く反応します。FFAの活動は、個々の顔を識別し、特に見慣れた顔の認識をサポートするために不可欠です。また、FFAは身体全体ではなく顔に特化しているため、視覚情報を通じて社会的な相互作用を可能にします。

-

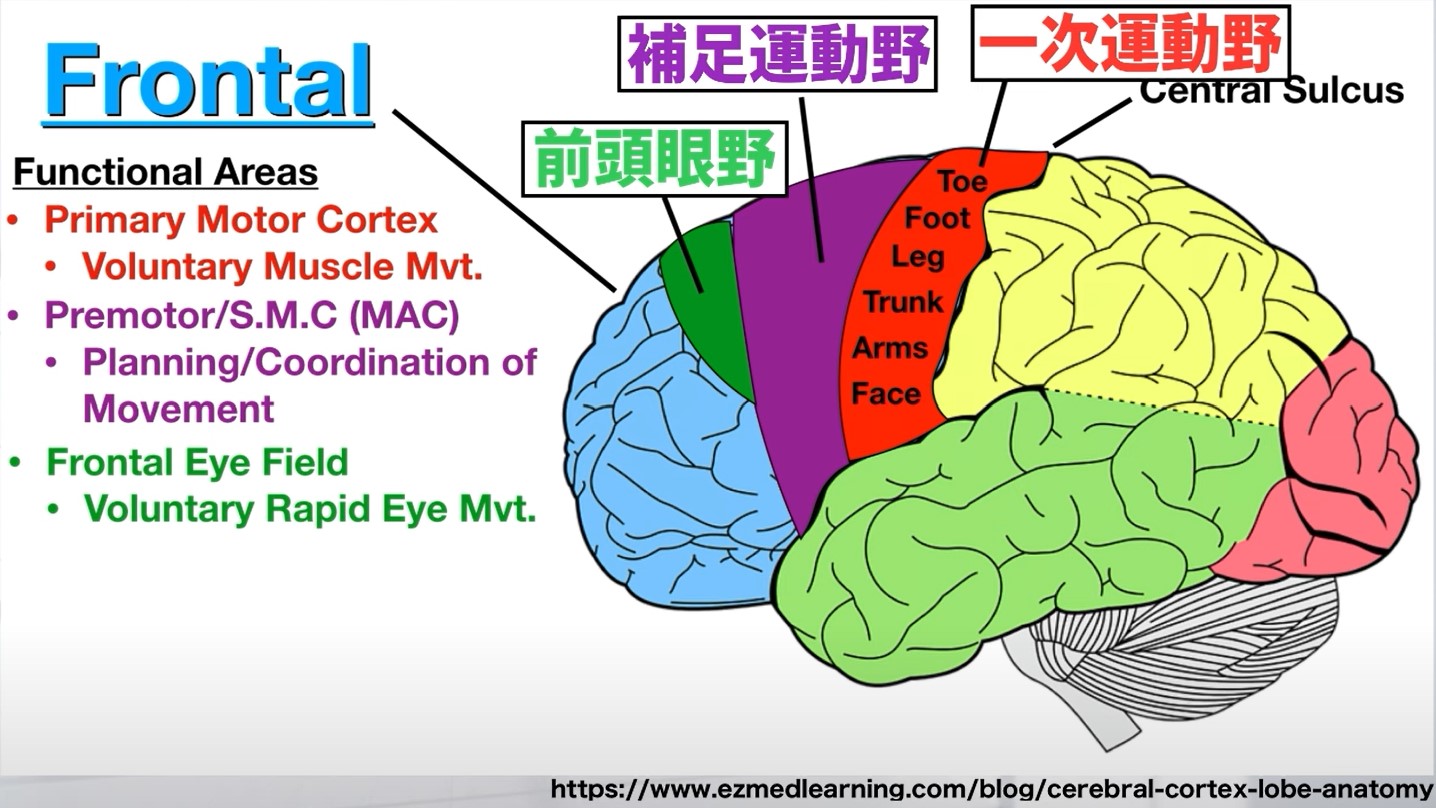

運動関連領域

- 前頭眼野 (FEF):FEFは目の動きを制御し、視覚的な注意のフォーカス調整に関わります。視覚刺激に対する即座の反応を支える役割を果たし、目の動きと視覚的注意を調整するために必要不可欠です。

- 運動前野 (PMC) および一次運動野 (M1):PMCとM1は、視覚情報と運動計画の統合を支え、手足の動きや全身の運動をコントロールします。特に、運動前野は計画段階を担い、一次運動野は実行段階において運動を具体化します。

2021年のシルビオらの論文

Visual Neuropsychology in Development: Anatomo-Functional Brain Mechanisms of Action/Perception Binding in Health and Disease

シルビオらの2021年の論文は、視覚の発達と運動、認知、社会的相互作用の複雑な関係を包括的にレビューしています。

以下の6つのポイントで要点を解説します。

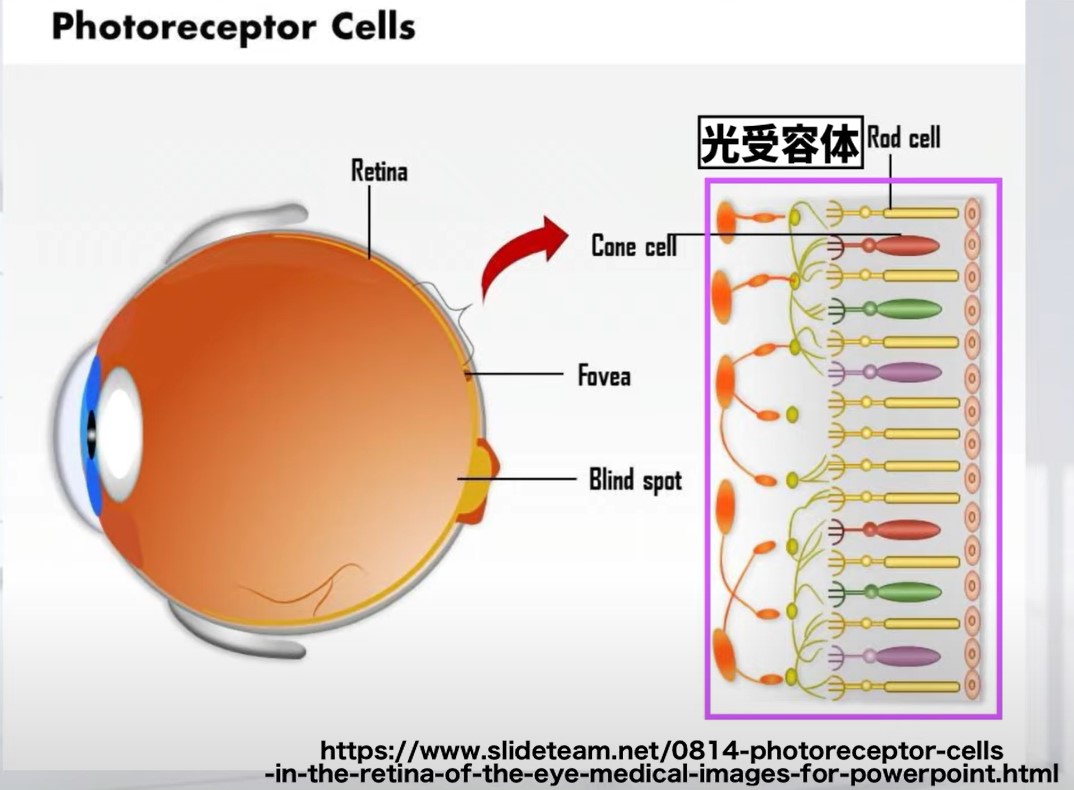

① 視覚の神経相関

視覚のプロセスは、網膜の光受容体で始まり、視神経を通じて脳に送られます。これらの視覚信号は視床の外側膝状核 (LGN) を通り、ここで重要な整理と指示が行われます。LGNを経由して、視覚野(主に後頭葉)で色や動きなどの情報が処理され、視覚野内の複数の領域でそれぞれ異なる視覚要素がさらに解析されます。また、視覚情報は運動や認知プロセスと相互接続されており、視覚皮質とその他の脳領域の統合が、複雑な視覚体験を支えています。

② 視覚スキルの発達

視覚スキルは、誕生から徐々に発達し、物体の追跡や顔の認識が可能になります。視覚障害はこの発達に影響を与え、認知や運動の発達に影響を及ぼす可能性があります。論文では、視覚能力の発達遅れが認知機能や運動能力に及ぼす影響を分析し、早期発見と介入の重要性を強調しています。視覚スキルの適切な発達は、学習や社会的交流にも影響を与えるため、特に重要です。

③ 視覚と運動の統合

視覚は運動と密接に結びついており、特に幼少期はこの統合が発達する臨界期です。視覚情報は空間認識や運動計画に不可欠で、例えば物体に手を伸ばす際には、視覚的に距離や位置を把握し、身体の動きを調整します。後頭頂皮質や前頭眼野などの神経経路がこのプロセスに関与し、スポーツや運転といった複雑なタスクでも視覚と運動の統合が重要な役割を果たします。

④ 視覚異常の影響

視覚障害は、知覚や運動、認知、さらには社会的インタラクションに広範な影響を及ぼします。視覚障害があると、形や色、動きの認識が難しくなり、視覚記憶や空間認識も低下します。社会的な視覚手がかりも解釈しづらくなり、顔の表情の読み取りやアイコンタクトの維持が困難になるため、社会的な交流能力が制限されることがあります。

⑤ 研究と介入のアプローチ

このレビューでは、神経心理学の理論を現実のリハビリテーションに応用する必要性が示されています。特に、視覚障害を持つ個人の特性に応じた介入が推奨され、個別のリハビリテーションプログラムの設計が求められます。学際的なアプローチによって、神経科学者や心理学者、リハビリテーション専門家が協力し、総合的なサポートを提供することの重要性が強調されています。

⑥ リハビリテーションとトレーニングの体系的アプローチ

VRやロボット工学などのテクノロジーを用いて、個人のリハビリテーションをカスタマイズし、インタラクティブで効果的なトレーニングを実現します。リハビリテーションプログラムは、視覚、運動、認知、社会的能力の向上を目指し、リアルタイムのフィードバックを提供することで、個人の進捗に応じた調整が可能です。これにより、生活の質を高め、実際の社会生活で必要とされるスキルの強化を図ります。

これらのポイントを通じて、視覚の発達がいかに運動や認知機能、社会的相互作用と複雑に結びついているかを理解することができます。また、早期介入やテクノロジーの活用によるリハビリテーションが、視覚障害のある人々の生活の質を向上させる可能性についても示唆されています。

臨床へのヒント:運転機能評価の8つ要素と脳科学

① 認知機能

-

注意力と集中力

- 前頭前皮質:持続的な注意と集中力を維持し、運転中の気を散らす刺激を排除する役割を担います。

- 頭頂葉:特に右頭頂葉は、空間注意を必要とする作業に関与し、運転中の周囲環境の監視や車線変更に不可欠です。

-

記憶

- 短期記憶:

- 前頭前野:作業記憶に関わり、運転時の一連の信号や道順を保持・操作します。

- 海馬:ナビゲーションに重要な短期記憶の形成と回復に役立ちます。

- 長期記憶:

- 海馬:短期記憶を長期記憶に統合し、運転ルールや経験を保持します。

- 側頭葉:内側側頭葉が長期記憶の想起をサポートします。

- 短期記憶:

-

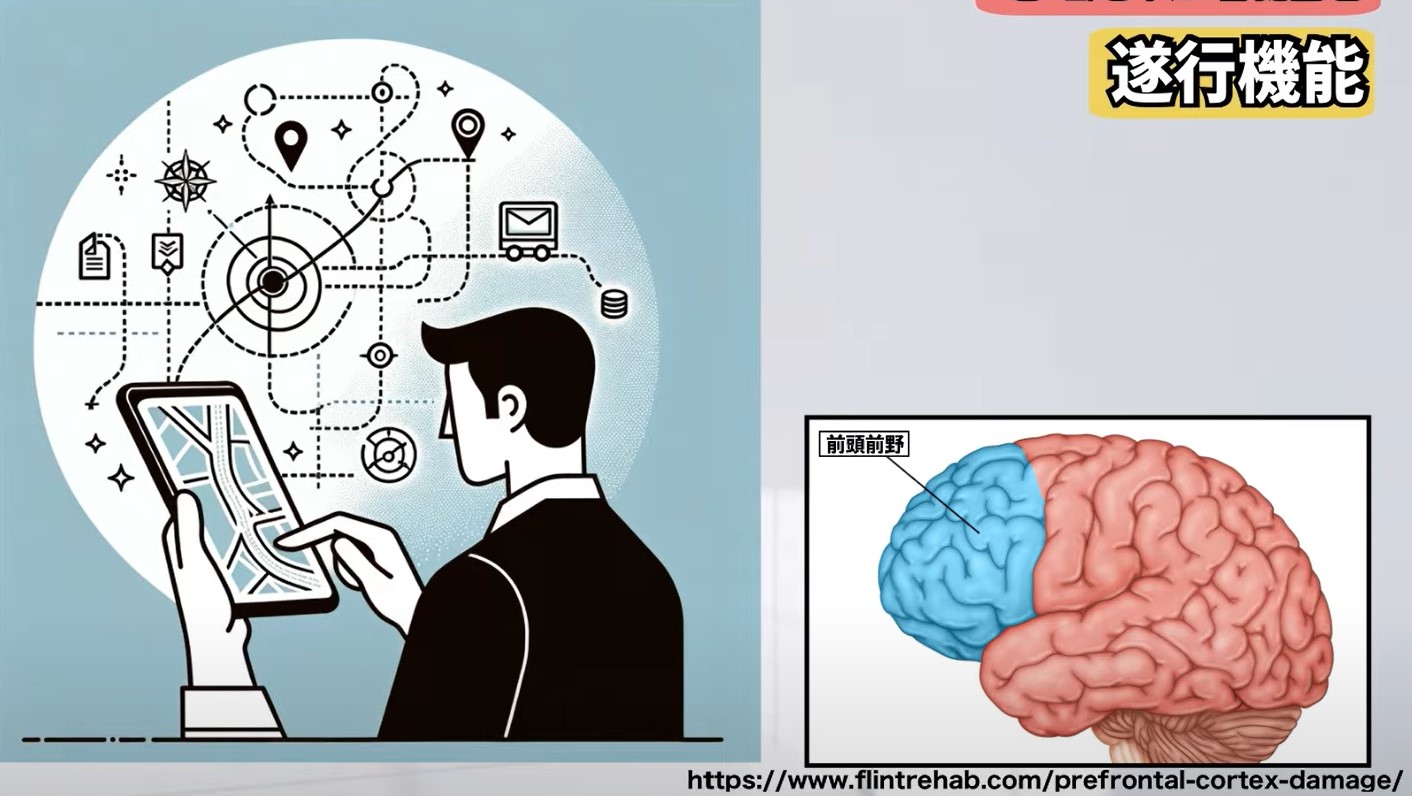

遂行機能

- 前頭前皮質:計画、問題解決、意思決定を担当し、運転中のルート策定やブレーキのタイミングを決定します。また、衝動的行動の抑制も行い、不適切な行動を防ぎます。

- 前頭前皮質:計画、問題解決、意思決定を担当し、運転中のルート策定やブレーキのタイミングを決定します。また、衝動的行動の抑制も行い、不適切な行動を防ぎます。

-

処理速度

- 白質路:脳内の効率的な情報伝達を促し、運転中の素早い反応に寄与します。

- 視床および大脳基底核:情報処理の効率を向上させ、迅速な反応を可能にします。

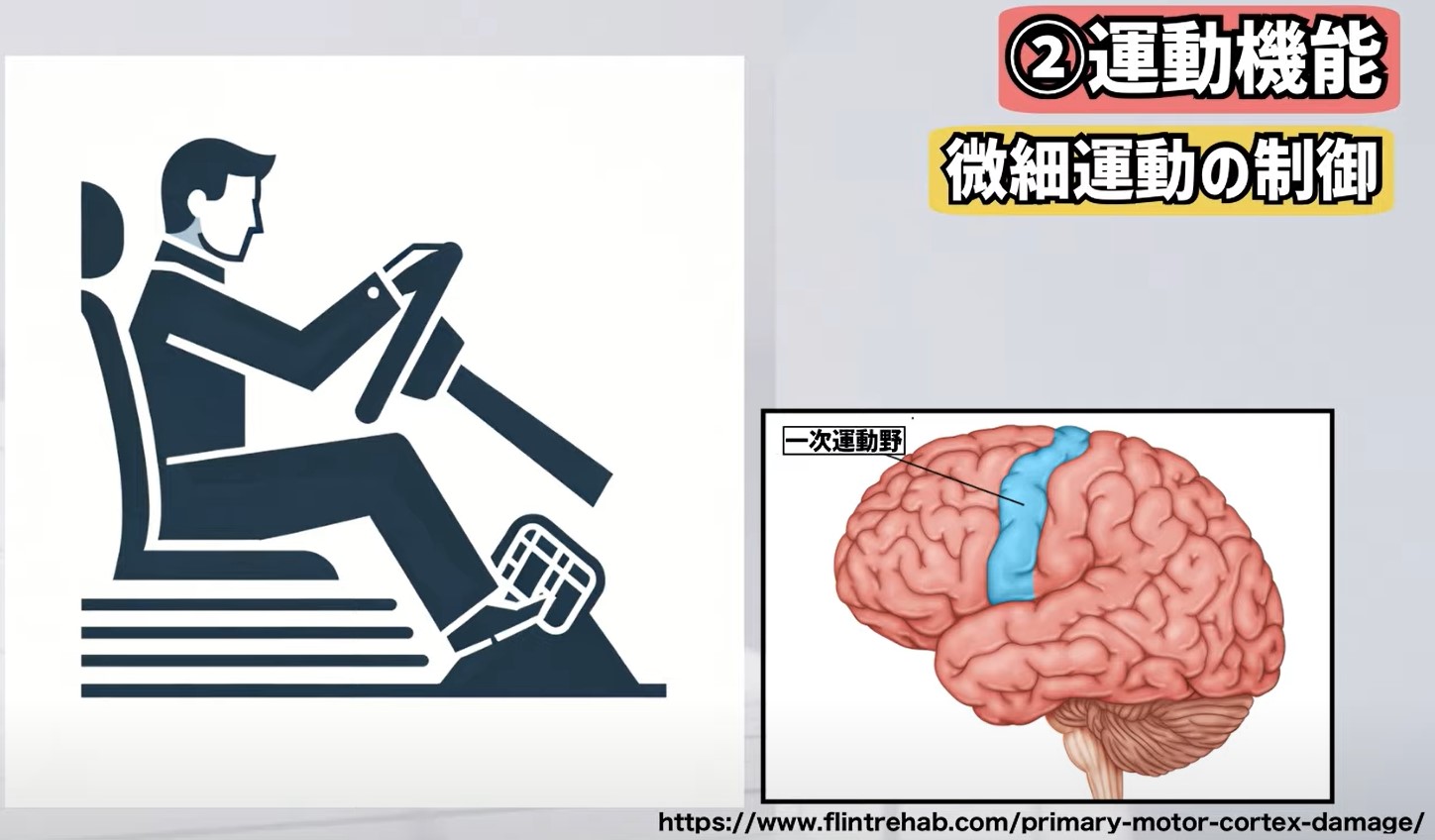

② 運動機能

-

微細運動の制御

- 一次運動野:正確なステアリングやペダル操作に必要な筋肉運動を制御します。

- 大脳基底核:運動皮質と連携し、スムーズで正確な動きをサポートします。

- 小脳:運動の調整や精度を高め、ステアリングの微調整に寄与します。

-

ダイナミックな運動機能

- 補足運動野 (SMA):複雑な動作の計画と調整を行い、両手両足の協調を図ります。

- 小脳:粗大運動のタイミングを調整し、スムーズな動きを可能にします。

-

筋緊張と筋力

- 運動皮質および脊髄:筋肉の収縮を制御し、筋力を維持します。

- 筋紡錘:筋肉の長さと緊張のフィードバックを提供し、適切な筋緊張を保ちます。

- 大脳基底核と小脳:筋緊張の調節と動きの滑らかさを確保します。

③ 視空間機能

-

視力

- 一次視覚野 (V1):視覚情報の初期処理を行い、基本的な視覚認識に関与します。

- 視覚連合野:視覚的詳細を解釈し、複雑な視覚処理を行います。

-

視野

- 一次視覚野:視野全体の情報を処理し、周辺視野を含む空間の認識を支援します。

- 視神経と視路:視覚情報を脳に伝達し、視野欠損を避けるために重要です。

-

奥行きの知覚

- 後頭葉および頭頂葉:奥行きを把握し、距離を認識する視覚的手がかりを解釈します。

- 両眼細胞:両目からの入力を統合し、距離感の把握を助けます。

-

空間認識力

- 頭頂葉および後頭頂皮質:空間の位置や方向を認識し、環境のナビゲーションを支援します。

- 前頭眼野:視覚的注意を維持し、空間方向を認識するために眼球運動を調整します。

- 視床および上丘:視覚情報と空間情報を統合し、動く物体への迅速な反応を可能にします。

④ 感覚機能

-

聴覚スキル

- 一次聴覚皮質:運転に関連する音を解釈し、環境音を認識するために重要です。

- 聴覚連合野:複雑な音の処理を行い、運転中に聴覚的な合図を区別します。

-

固有受容感覚

- 体性感覚皮質:手足の位置や動きを認識し、車両コントロールの感覚的フィードバックを提供します。

- 小脳および視床、大脳基底核:動きの調整を行い、スムーズな運転動作を支援します。

⑤ 心理的要因

-

感情の制御

- 大脳辺縁系(扁桃体、海馬):感情の処理と記憶に関与し、ストレス下での運転時に適切な感情反応を促します。

- 前頭前野:感情の調整を行い、複雑な状況下での意思決定を支援します。

-

不安と恐怖

- 扁桃体:恐怖と不安の経験を調整し、危険な状況での迅速な反応を促します。

- 前頭前皮質:恐怖と不安の反応を制御し、適切な運転判断を助けます。

⑥ 薬の副作用

-

神経伝達物質システム:鎮静剤や精神安定剤は認知処理に影響を与え、反応時間の遅延を引き起こす可能性があります。また、抗うつ薬や抗てんかん薬は気分や運動調整に影響を及ぼすことがあります。

-

脳血流:一部の薬剤は脳血流を変化させ、注意力、記憶力、処理速度に影響を与える場合があります。

⑦ 機能評価

-

ドライビングシミュレーター:視覚野、運動野、前頭前野などの機能を評価し、脳の統合的なパフォーマンスを制御された環境でテストします。

-

路上評価:認知、運動、感覚機能のリアルタイムでの統合能力を確認し、現実的な運転状況での脳の反応を観察します。

⑧ 患者の自己評価

-

洞察力と自己認識:前頭葉は、患者の自己認識に関連し、自己評価の精度に影響を与えます。

-

感情的および心理的調整:大脳辺縁系は、自己評価や感情的な反応に関連し、運転に対する患者の洞察力をサポートします。

①一次視覚野と二次視覚野: 一次視覚野 (V1) と二次視覚野 (V2) の機能の主な違いは何ですか?

②血液供給: 主に視覚野領域に血液を供給する主要な動脈はどれですか?また、その役割が重要なのはなぜですか?

③視覚処理ルート: 網膜から一次視覚野 (V1) までの視覚情報のルートと、それがどのように高次の視覚野に進むのかについて説明できますか?

④V4 と色の知覚: V4 領域は、私たちの色を知覚し、物体を認識する能力にどのように貢献していますか?

⑤V5/MT の運動知覚: 運動知覚における V5/MT の役割と、移動する物体の速度と方向を理解する上でのその重要性について説明してください。

⑥MRI と視覚野の識別: Silvio らの 2021 年の論文で述べられている、MRI を使用して視覚野の特定の領域を識別するという課題について説明してください。

⑦視覚の神経相関: 網膜から視覚野まで、視覚に関与する神経経路は何ですか?

⑧視覚と運動の統合: 視覚情報は運動調整とどのように統合されますか?また、この統合が運転などの活動にとって重要であるのはなぜですか?

⑨視覚障害の影響: 視覚障害が認知機能や運動機能の発達、社会的相互作用にどのような影響を与えるかを説明してください。

⑩リハビリテーションのアプローチ: Silvio らによる 2021 年の論文で概説されている、視覚障害のリハビリテーションとトレーニングにおける体系的なアプローチの主要な要素は何ですか?

①一次視覚野と二次視覚野: 一次視覚野 (V1) は、視覚情報の皮質処理の初期段階であり、主に基本的な視覚的手がかりを処理します。 二次視覚野 (V2) は V1 から入力を受け取り、形状や境界線などの基本的な視覚情報をさらに処理し、高次の視覚野への橋渡しとして機能します。

②血液供給: 後大脳動脈 (PCA) は主に視覚野に血液を供給します。 後頭葉、下側頭葉、後頭頂葉など、視覚処理を担う主要領域に栄養を与えるため、その役割は重要です。

③視覚処理ルート: 視覚情報は網膜から視床の外側膝状核 (LGN) に伝わり、その後一次視覚野 (V1) に伝わります。 V1 から情報は二次および三次視覚野 (V2、V3、V4 など) に流れ、各領域は視覚処理のさまざまな側面に特化します。

④V4 と色の知覚: 領域 V4 は、色の知覚と物体認識に重要です。 これは視覚処理システムの腹側の流れの一部であり、物体の色や詳細な特徴を識別するのに役立ちます。

⑤V5/MT の運動知覚: 中側頭視覚野としても知られる V5/MT は、運動知覚に不可欠であり、移動する物体の速度と方向を理解するのに役立ちます。 動的視覚刺激の知覚において重要な役割を果たします。

⑥MRI と視覚野の識別: MRI を使用して視覚野の特定の領域を識別することは、これらの領域が複雑であるため、困難です。 ただし、V1 の縞模様や特定のタスク中の機能活性化パターンなどの明確なランドマークや特徴は、識別に役立ちます。

⑦視覚の神経相関: 視覚は網膜で始まり、そこで光受容体が光を検出し、それを神経信号に変換します。 これらの信号は視神経を通って伝わり、視床の LGN を通過して視覚野に到達し、さらに処理されます。

⑧視覚と運動の統合: 視覚情報は運動調整と統合され、物体に手を伸ばしたり、運転するなどの作業に不可欠な体の動きをガイドします。 この統合には、空間認識や運動計画のための後頭頂皮質など、視覚野を超えた領域が含まれます。

⑨視覚障害の影響: 視覚障害は、社会的相互作用だけでなく、認知能力や運動能力の発達にも影響を与える可能性があります。 視覚刺激の解釈が難しいと、学習、運動能力の発達、社会的合図を読み取る能力が妨げられることがあります。

⑩リハビリテーションのアプローチ: 視覚障害に対する効果的なリハビリテーションには、個別のプログラム、学際的なアプローチ、VR などのテクノロジーの使用が含まれます。 視力だけでなく、運動調整や認知スキルなどの関連機能能力の向上にも重点が置かれています。

二・三・四・五次視覚野を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

初回セッション:評価と課題設定

場面:リハビリ室で、田中先生が石川さんと一緒に今後のリハビリについて説明をしています。

田中先生: 「石川さん、まずはお会いできてうれしいです。リハビリの目標として、最終的に車の運転ができることを目指しましょう。そのために、現段階で必要なスキルを一緒に確認していきます。」

石川さん: 「運転ができるようになると、自分で外出ができるようになるので、とても励みになります。よろしくお願いします。」

田中先生は、視覚処理と空間認識、そして反応速度の評価を行い、石川さんの現在の状態を確認します。評価結果に基づいて、石川さんには主に以下の3つの分野での強化が必要であると判断しました。

- 視覚処理: 特に動きのある対象を正確に捉えられるようにすること。

- 空間認識: 車の周囲の状況を素早く把握できること。

- 反応速度: 突発的な状況に対応できるだけの迅速な反応力。

総合評価とリハビリ目標の設定

田中先生は、石川さんと一緒に、リハビリで達成するべき具体的な目標について話し合います。

田中先生: 「石川さん、運転には視覚情報の処理や、迅速な判断力、そして動作の正確さが求められます。そこで、まず視覚と反応のトレーニングに重点を置きながら、運転時の一連の動作がスムーズに行えるようにしていきましょう。」

石川さん: 「確かに、周囲の状況を把握するのが難しく感じる時があります。そこが改善できると良いですね。」

田中先生: 「まずは視覚情報を正確にキャッチし、それに対する素早い反応を鍛えていきます。その上で、実際の運転に必要な一連の動作に慣れるための練習を進めていきましょう。」

1. 視覚情報の識別と空間認識の強化

田中先生: 「まず、視覚情報の識別と空間認識の練習をしましょう。これは、運転時に周囲の状況を迅速に把握するのに必要です。」

石川さん: 「どのような練習をするのですか?」

田中先生: 「今日は、このシミュレーション画面を使って、信号や標識、障害物などの視覚情報を素早く見分ける練習を行います。ここに色や形の異なるマーカーが表示されるので、それぞれの特徴をできるだけ早く認識してみてください。」

石川さんは、シミュレーションの画面上に現れる色と形の異なるマーカーを見ながら、速やかに反応する練習を繰り返します。田中先生は、石川さんがどれだけ迅速に視覚情報を識別できるかを確認します。

田中先生: 「いいですね。特に信号や標識が多い場所での練習が重要なので、次回もさらに複雑なシナリオで練習を重ねていきます。」

2. 反応速度の向上

田中先生: 「次に、反応速度を高める練習です。運転中に予期しない障害物が出てきた時に、瞬時に反応する必要がありますからね。」

石川さん: 「それは運転には欠かせないですね。どのような方法で練習するんでしょうか?」

田中先生: 「シミュレーターで、突然障害物が出現した時にブレーキやハンドル操作をする練習を行います。画面に障害物が現れたら、すぐに反応してください。」

石川さんは、シミュレーターで障害物が出現するタイミングに合わせてブレーキを踏んだり、ハンドルを切ったりする動作を練習します。田中先生は石川さんの反応時間を記録し、徐々に短縮されていく様子を確認します。

田中先生: 「良い反応でしたね。少しずつですが、反応が速くなっています。これを続けることで、緊急時にも落ち着いて対応できるようになりますよ。」

3. 運転動作の練習

田中先生: 「最後に、実際の運転操作をシミュレーションで練習します。アクセル、ブレーキ、そしてハンドル操作を組み合わせて、スムーズに行えるようにしましょう。」

石川さん: 「具体的には、どのように練習するのですか?」

田中先生: 「まず、直進の練習から始めます。特定のスピードで直線を走り、途中でブレーキをかけたり、車線変更をするようなシナリオです。それに慣れたら、次はカーブのある道でハンドル操作の練習をします。」

石川さんは、直線走行の練習を繰り返しながら、田中先生の指示に従ってブレーキを踏んだり、ハンドルを操作したりします。その後、カーブのあるシナリオに進み、ハンドルを滑らかに操作する練習を行います。

田中先生: 「石川さん、ハンドル操作がとてもスムーズですね。この調子で、次はもっと複雑なコースを試してみましょう。シミュレーションを通じて、実際の道路でもしっかり対応できる力をつけていきましょう。」

石川さん: 「ありがとうございます。少しずつ実際の運転に近づいていく感じがして嬉しいです。」

結果と進展

数週間後、石川さんはシミュレーション訓練を重ね、視覚と動作のスムーズさが向上してきました。

田中先生: 「石川さん、視覚情報に対する反応がかなり早くなりましたね。また、運転操作も着実にスムーズになっています。」

石川さん: 「ありがとうございます。シミュレーションでの練習がとても役立ちました。この調子で、継続して練習できればと思います。」

田中先生: 「いいですね!次はさらに複雑な状況を取り入れたシミュレーションで、応用力を高めていきましょう。」

石川さんのリハビリは、視覚処理と運転操作の精度を高めることを目指し、次のステップに向けて順調に進んでいきます。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

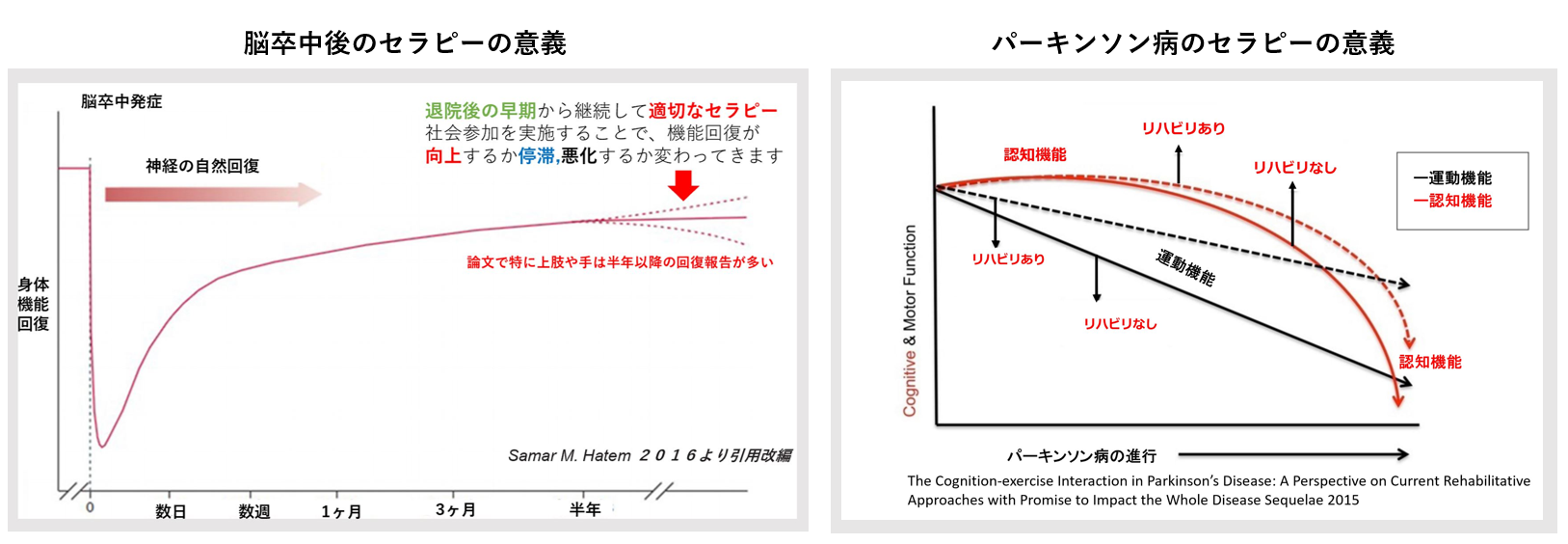

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

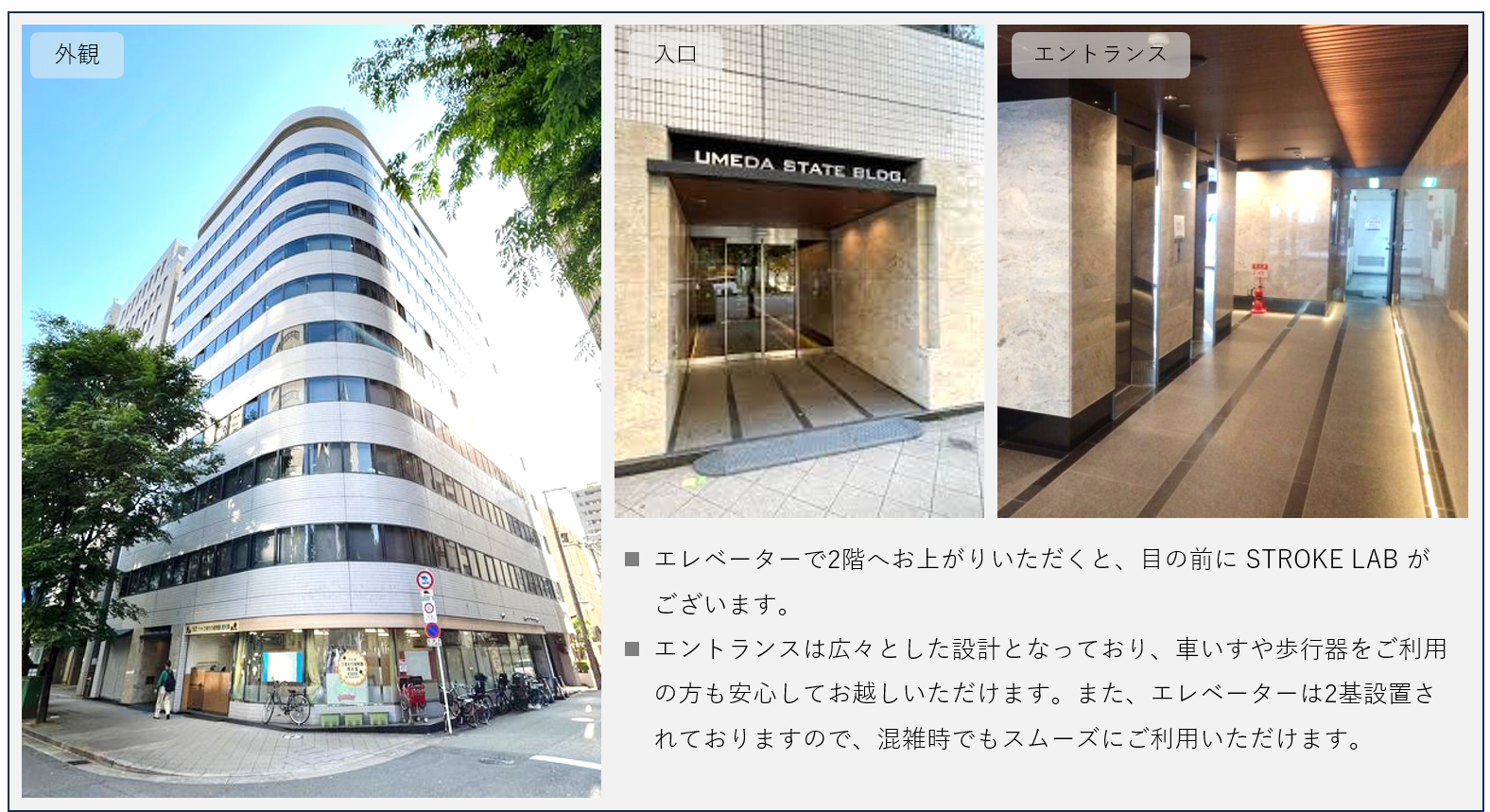

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)