手指の対立運動と気づき:脳卒中(脳梗塞・脳出血)片麻痺のリハビリ:

金子コメント:手の対立運動=対立筋の促通という風に安易に考えてはいけません。

そもそも対立筋を効率よく働かせるためには、外在筋の高緊張の抑制、手関節筋群の細かな分離(有頭骨と第三中手骨の軸の確保)、横アーチの確保、立体認知感覚の確保・母指球筋・小指球筋の筋の長さや筋緊張コントロールなどが重要な要素となります。

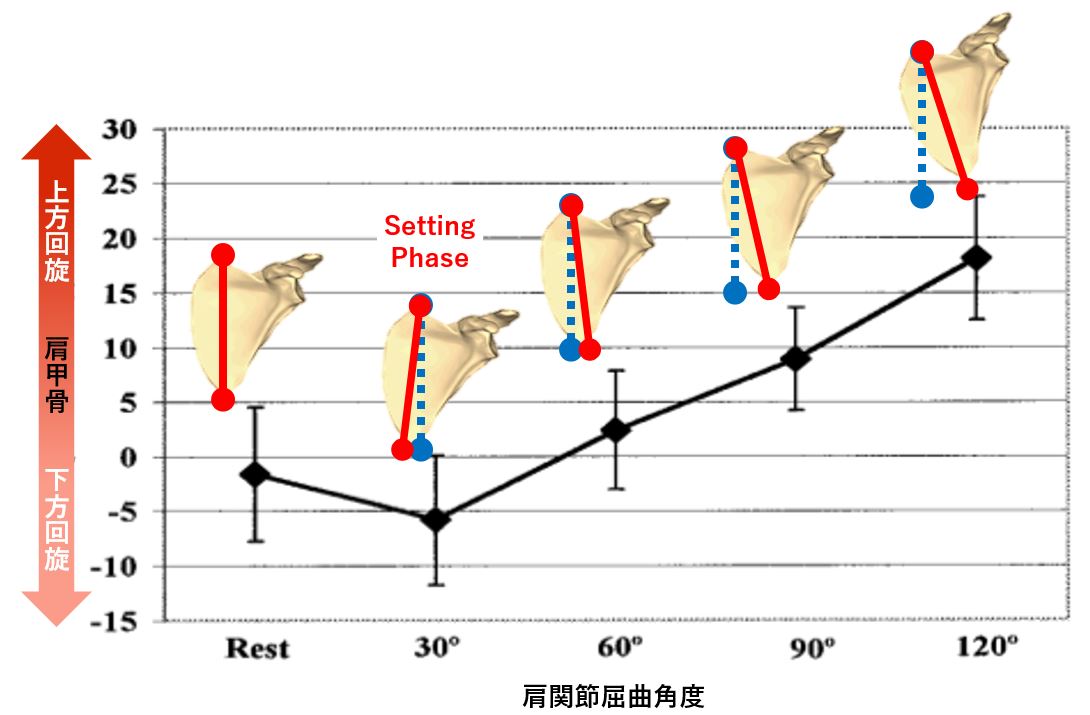

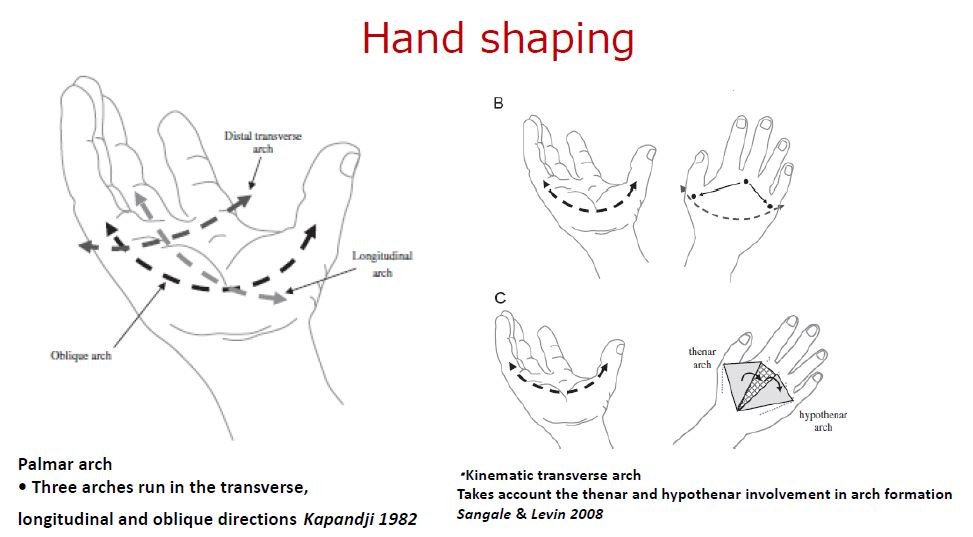

日本でも有名なkapandjiらが発表している左図のような縦、横、斜めのアーチが一般的ですが、右図の様に背側から捉えるアーチ、中手骨間の動きも意識する必要があります。

セラピーでは多くのセラピストが掌側からアプローチしていますが、背側も同じくらい大切です。水かきの部分から骨間筋への介入も行ってください。

また、対立と呼ばれるくらいなんで、背景には「ものを把持する」という脳の認知的要素が含まれていることを忘れてはいけません。手のセラピーには筋骨格系への介入に加え、特に脳への認知的・知覚的介入が重要になると思われます。

「手指の対立運動を行う際に気づいたこと」

CIDP疑いのため、手内筋群の筋力低下を呈した患者さんを担当しました、患者さんは特に母指球筋,小指球筋群の委縮が著明であったため、内転筋や対立筋の走行に沿ってペンを使用しながら固有感覚を刺激して内転、外転、対立の運動を行っていってもらいました。

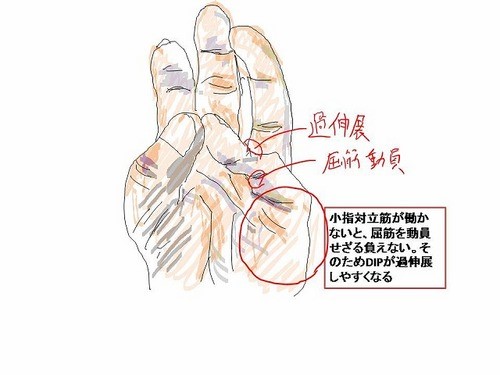

最後に母指と小指の対立をさせて、上方に突き上げてもらう運動を行ってもらうと、うまく手内筋に入りません。観察すると小指のDIPが過伸展してしまっており、これでは膝のロッキング状態と同じでkinetic chainを期待できません、

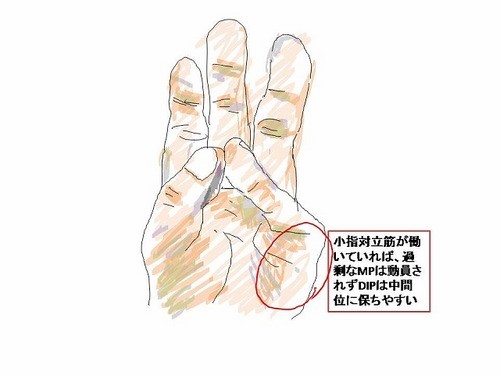

正常だと( ´∀`)つ

異常だと(ノ`Д´)ノ

原因として、小指対立筋をうまく使えないため、小指屈筋を過剰に動員せざるおえなくなり、PIP、DIP関節を中間位に保持できなくなるのです。

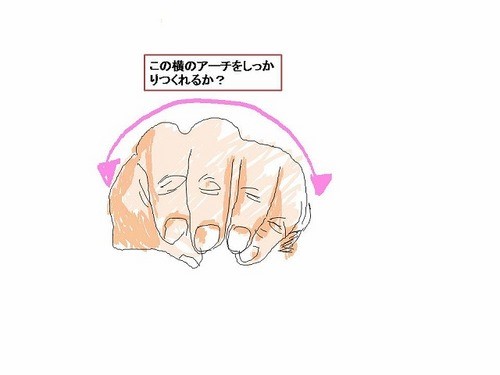

したがって手の横アーチがしっかりつくれるよう背側側からモーバライズを行いました。

これにより手内筋にも収縮が認められ、安定した対立運動ができるようになりました。

手指MP,PIP、DIPの運動も足部(DIP)や膝(PIP)、股関節(MP)などと同じように捉えれる部分があるという良い経験になりました。

STROKE LABの療法士教育/自費リハビリを受けたい方はクリック

臨床の結果に悩んでいませんか?脳科学~ハンドリング技術までスタッフ陣が徹底サポート

厳しい採用基準や教育を潜り抜けた神経系特化セラピストがあなたの身体の悩みを解決します

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)