【2022年最新】手根管症候群のリハビリは?原因、症状、治し方、ツボまで詳細に解説

手根管症候群の概要

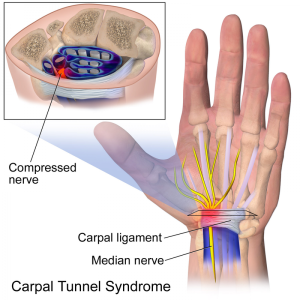

図:wikimediaより引用

手根管症候群(CTS)は、手根管を通過する正中神経が手首で巻き込まれたり圧迫されたりする病気です。 最も一般的な圧迫性の神経障害で、女性により多く見られます。

症状は親指、人差し指、中指、薬指の橈側半分に現れます。

初期症状

手根管症候群の初期症状は以下の通りです。

・疼痛

・しびれ、ピリピリ感

・知覚障害

・灼熱感を伴うこともある

原因

手根管症候群の原因は以下の通りです。

・手根管の内容物の増加

(腫瘤やアミロイドのような異物の沈着、関節リウマチの滑膜肥大など)

・手根管の大きさの減少

(機械的な使い過ぎ、変形性関節症、外傷、末端肥大症など)

急性の手根管症候群は、急激な発症(すなわち、外傷)により手根管圧力が持続的に上昇し、血流が閉塞し、正中神経機能が徐々に悪化することにより腕の感覚異常が生じることで発症します。

固定(ギプス、スプリント、装具など)されると、末梢神経は平衡レベルより低い物理的ストレスにさらされます。物理的ストレス理論によれば、その結果、神経は、低下したストレスのレベルと固定期間によって、萎縮するための生理学的および構造的な変化を受けることになります。

実際、PachterとEbersteinが行った研究では、ラットの後肢にわずか3週間の固定で、これがミエリン変性を引き起こすことを発見しています。

健常者と手根管症候群患者の手根管の圧力

神経には、縦方向 (神経の長さに沿って伸縮する) に引張応力がかかる場合と、横方向に応力がかかる場合があります。人が姿勢や動作をとるとき、神経は抵抗が最も少ない経路をたどるため、さまざまな機械的ストレス(引張、圧縮、せん断、またはこれらの応力の組み合わせによって応力を受けることがある)にさらされることになります。

健康な人の手根管への圧力は、手首がニュートラルな位置で3~5mmHg程度です。手根管症候群の患者では20~30mmHgに近づくか超える圧縮圧になる場合があります。

日常の生活では、コンピュータのマウスに手を置くだけで、トンネル内圧が5mmHgから16~21mmHgに上昇し、マウスを積極的に動かすとさらに28~33mmHgに上昇することが研究で示されています。

これらの発見は、コンピュータのキーボードとマウスを使用する機能ポジションでさえ、神経血流障害と正中神経を傷つけるトンネル圧を高めることによって手根管症候群の可能性を高めることを意味するものです。

同様に、急激な負荷や強い力による圧迫は、神経に存在する軸索を切断し、神経の機械的強度と剛性を即座に低下させる可能性があります。

手根管内の正中神経が圧迫されると、局所的な虚血が引き起こされます。これが神経の脱髄を引き起こし、臨床症状を引き起こす可能性があります。手首の反復運動によって、手根管内の圧力が変化します。手首を伸ばす(伸展)と、圧力は10倍になり、手首を曲げる(屈曲)と圧力は8倍になります。

手根管症候群の病因

手根管症候群の主な原因は、手根管内の圧力の上昇と正中神経の圧迫です。

以下は手根管症候群の病因に関連している可能性があります。

・仕事

・生活習慣

・傷害

・遺伝的素因

・手首の反復運動

・タイピング、ゲーム

・機械作業などの振動や強い角運動に曝される

特定の条件は、手根管症候群(CTS)の発症リスクの上昇と関連する可能性があります。

以下はその例です。

糖尿病

妊娠

肥満

リウマチ性関節炎

手根管症候群は女性に多く、通常36歳から60歳の間に発症します。

手根管症候群の症状

症状は、数ヶ月、数年、数十年にわたり徐々に進行します。症状は自然に発生することもあるが、一般的ではありません。

しびれ

手の正中神経分布(親指、人差し指、中指、薬指の橈骨半分)におけるピリピリ感または針で刺されるような感覚があります。

症状は夜間または早朝に最もひどく(夜間灼熱痛の訴え)、手を振ると緩和されることがあります。

症状が悪化すると、運転、物を持ち上げる動作、パソコン作業など、日中の活動時に断続的に痛みやしびれを感じるようになることがあります。

電話やハンドルなど、物を静的に握ったときに症状が強くなります。症状が進行すると、手のしびれや痛み、焼けるような痛みが増加することがあります。

症状を放置しておくと、患者は常に痛み、手の腫れ、運動制御の困難さ、脱力感、そして鵞足隆起の目に見える萎縮を訴えるようになります。

また、感覚遮断が起こり、不器用さ、脱力感、握力やつまむ力の低下をもたらすことがあります。

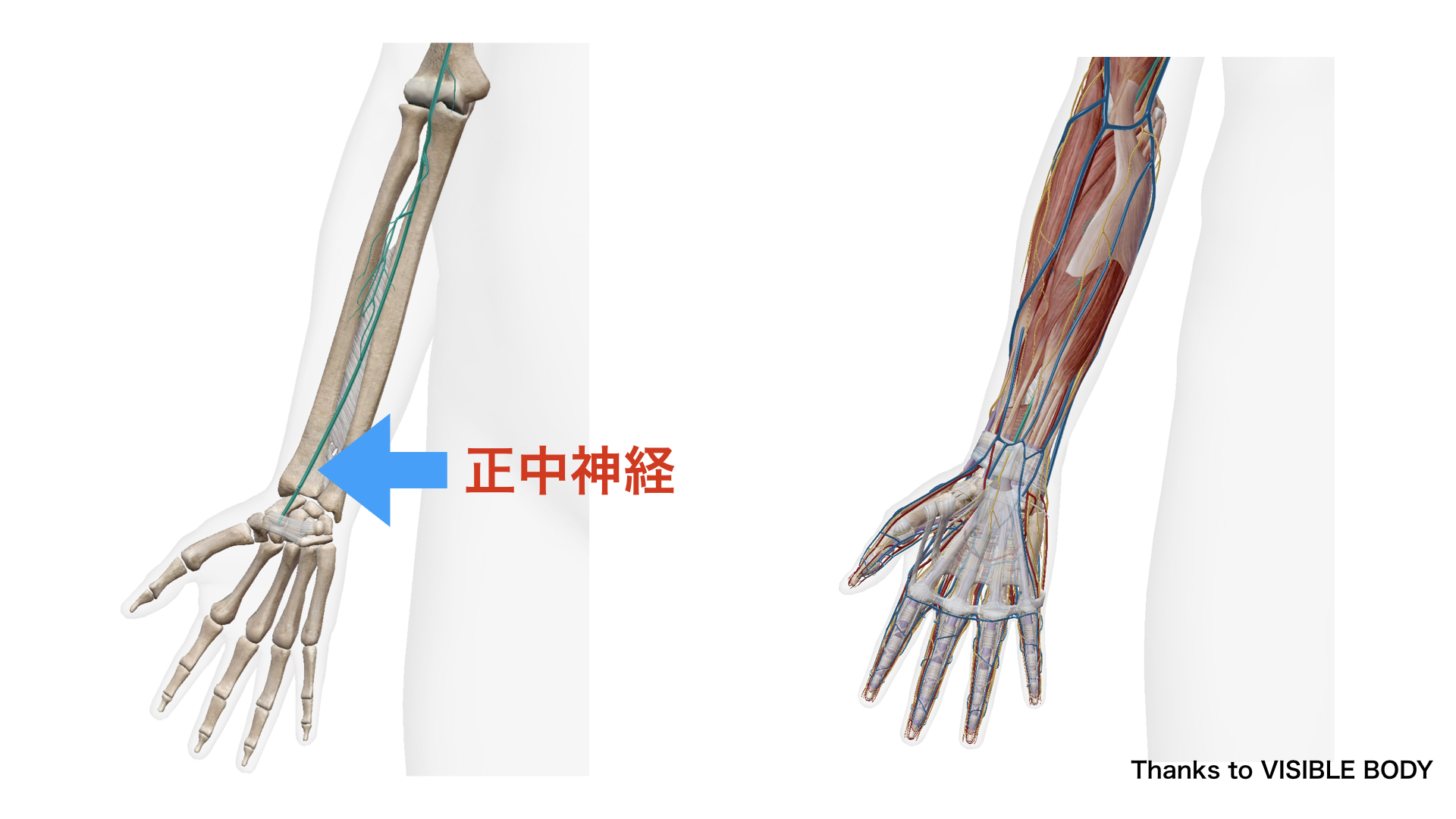

手根管に関わる正中神経の走行

図引用元:VISIBLE BODY

・正中神経は腋窩から始まり、その根はC5-T1前枝に位置

・腕神経叢の内側索と外側索の束で形成

・上腕動脈の横を通り、前腕の前区画に供給される

・終末枝は、深指屈筋、浅指屈筋、長指屈筋腱とともに手根管から手指に入る

正中神経に支配される筋肉は以下の通りです。

・円回内筋 ・橈側手根屈筋

・長掌筋 ・方形回内筋

・浅指屈筋 ・深指屈筋(尺骨神経の二重神経支配)

・母指対立筋 ・短母指外転筋

・短母指屈筋(尺骨神経との二重神経支配)

・長母指屈筋 ・虫様筋(尺骨神経との二重神経支配)

関与する筋の関連記事はこちらから

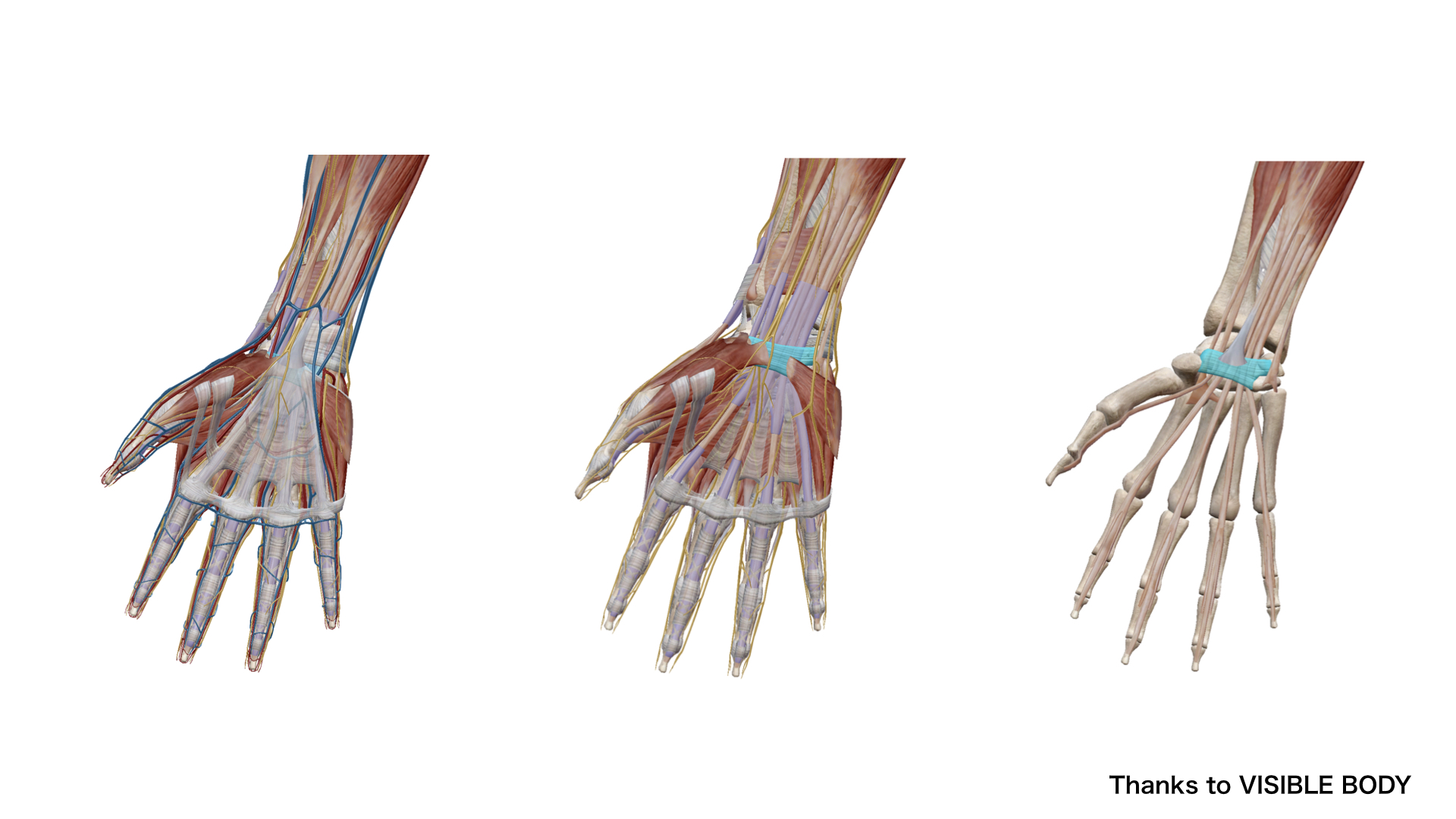

手根管に関わる屈筋支帯の起始停止

図引用元:VISIBLE BODY

内側:豆状骨、有鈎骨

外側:舟状骨結節、大菱形骨の突起

これらの4つの骨はすべて触知可能であり、豆状骨は屈筋と伸筋の両方の支帯に付着している唯一の手根骨であることに注目すべきである。

支帯の両側にはトンネル(管)がある。

外側の深層のトンネル:大菱形骨の溝の内側に付着し、橈側手根屈筋腱とその滑膜鞘を伝える線維骨トンネルに変換される。

内側表層のトンネル:豆状骨に付着しギオン管を形成している。尺骨動脈と神経はこの滑走路の深部を通過します。時々、尺骨神経の圧迫がこの管内で起こることがあります。

屈筋支帯の機能と臨床的意義

・屈筋支帯の主な機能は、手根屈筋の滑車として機能し、手根部を安定させること

・掌側面は、母指球筋と小指球筋を生じる

・長掌筋の腱に関係する

・上縁は掌側手根靱帯に続き、下縁は手掌腱膜に合流する

手根管症候群の評価

電気生理学的評価(すなわち、神経伝導検査)は、正中神経の機能不全を測定し、調べることができます。これは、手根管症候群を診断する際に、神経機能を評価し、神経への損傷を定量化するのに有用です。

神経筋超音波検査は手根管症候群の調査に役立つツールであり、正中神経の形態と周辺構造に関する情報を提供します。最近の研究によると、(専門家のコンセンサスに基づいて)電気診断と超音波検査を組み合わせることが単独で使用するよりも効果的であることが報告されています。

磁気共鳴画像法(MRI)は、手根管症候群の診断ツールとしてより一般的になってきています。MRIは、超音波検査よりも詳細に手根管の深部および側方限界を定義することができます。また、手根管の解剖学と病理学に関する客観的で正確な情報を提供することが示されています。

手首の痛みの他の原因や骨の病理を除外するために、X線検査が推奨されます。

手根管症候群の検査のメリット・デメリット

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 電気生理学的検査 (EEG, EMG) |

・神経伝導異常を特定/定量化可能 ・他の疾患と手根管症候群を区別可能 |

・侵襲的 (針EMG) ・不快感がある ・手根管の物理的構造を可視化できない |

| 神経筋超音波検査 |

・非侵襲的 ・正中神経と周囲構造を視覚化可能 ・正中神経の断面積(手根管症候群では増加することがある)を評価可能 |

・操作者依存 ・電気生理学的検査に比べて他の疾患と手根管症候群を区別する効果が少ない |

| 磁気共鳴画像法 (MRI) |

・手根管の解剖学的詳細を視覚化可能 ・腫瘍や靭帯損傷など他の症状の原因を特定可能 |

・高価 ・時間がかかる ・手根管症候群の一次診断ツールとしては推奨されていない(臨床結果の改善が見られない可能性がある) |

| X線検査 |

・骨折や関節炎など他の症状の原因を特定可能 ・広く利用可能で比較的安価 |

・正中神経や他の軟部組織を直接視覚化できない ・手根管症候群の診断ツールとしては単独で使用されることは少ない(関連情報が明らかにならない可能性がある) |

これらの方法はしばしばお互いに補完し合い、臨床評価と合わせて使用されます。

身体検査

症状の部位が診断の鍵となります。

手根管圧迫テスト

手首の中央辺りの手根管を直接30秒間、強く圧迫します。知覚障害や痛みなどの症状が再現されれば陽性となります。

動画引用元:クリニカルリレバレント

ファーレンテスト(Phalens Test)

両手背を合わせて30~60秒間、手首を完全に掌屈させます。症状(しびれ、ピリピリ感、痛み)が再現されれば陽性です。

逆ファーレンテスト

両手の平を合わせて手首を完全に背屈した状態で30~60秒間行います。症状が再現されると陽性となります。

ティネル徴候

正中神経の上を30秒間軽く叩いて、症状を再現するテストです。

手根管症候群に対する治療介入

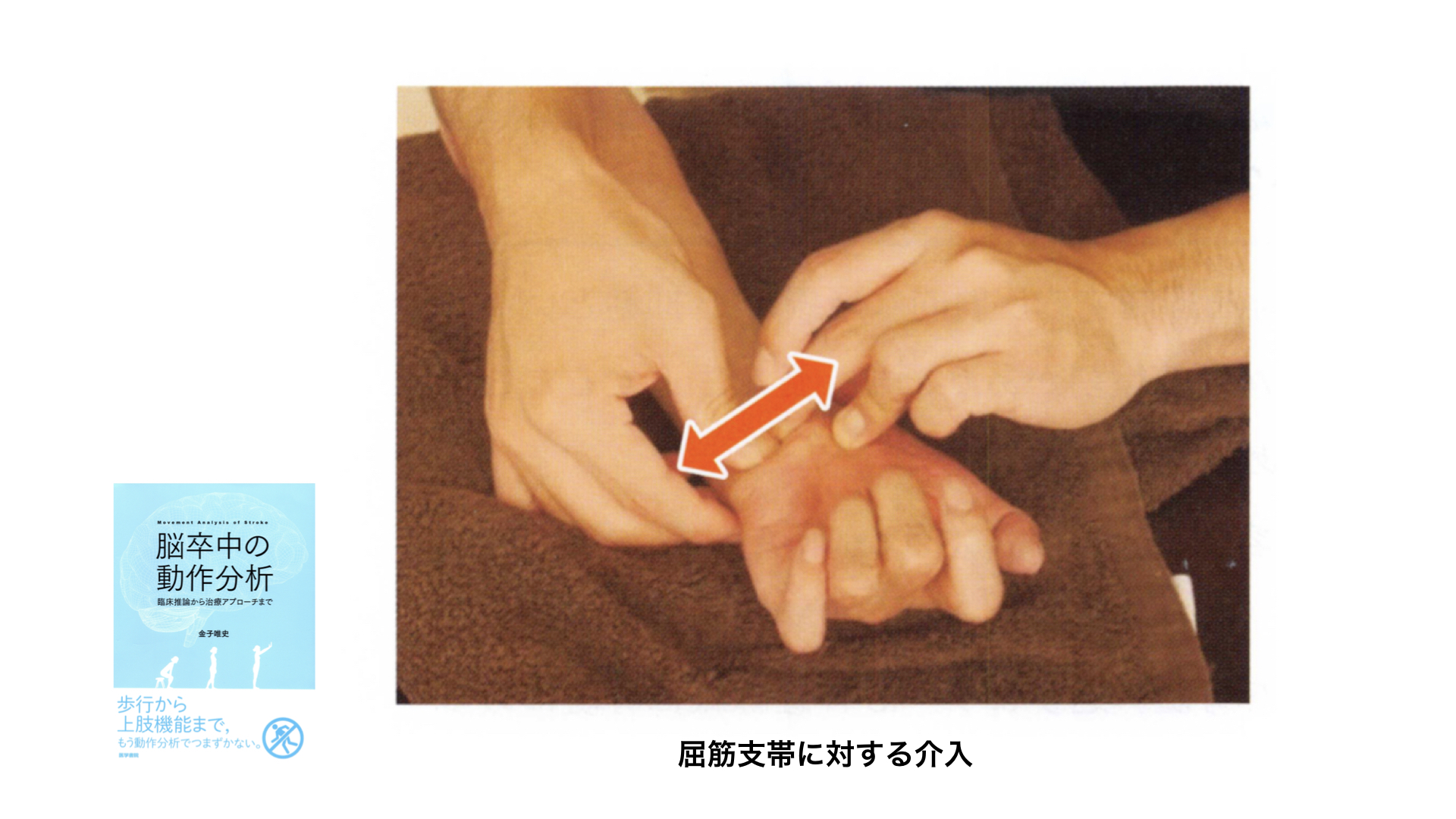

屈筋支帯に対する治療介入ポイント

図引用元:脳卒中の動作分析 金子唯史 著

豆状骨と舟状骨を結ぶ屈筋支帯の粘弾性が乏しく、手根管を狭めるアライメントの方は多い。その場合、舟状骨や豆状骨を外側方向へ開くハンドリングも有用である。手根管のスペースが広がることは、屈筋腱の滑走、神経伝達以外にも手の循環リンパ流動において重要である。

手根管のスペースが広がって来たところで腱にタッピングのように軽く、様々な角度に対し素早く圧迫を行う(リズミックバイブレーション)などの手法も有用である。

詳細は成書を一読頂ければ幸いです。動画は下の動画をご参考にしてください。治療内容の参考になると思います。

当施設においても手の痛みや腫脹・しびれを呈する方は非常に多いです。症状にお困りの方は疾患に関わらず、是非お気軽にご相談頂ければ幸いです。整形疾患等にも長年関わっている熟練のスタッフが、適切な評価の下、ご納得の行く治療効果を保証致します。

物理療法(超音波の効果)

Ebenbichlerらによる無作為化研究では、超音波治療と「プラセボの超音波」治療が比較された。その結果、超音波療法は2週間、7週間、6ヶ月の時点で有意に症状を改善することにつながると結論づけています。

ROMを実施しながら、超音波を実施するか、超音波のみを実施するかの効果の違いも臨床で確認いただきたい部分です。

手根管症候群に対する治療のメリット・デメリット

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ハンドリング |

・個別対応可能 ・患者の反応に基づいて治療を評価・修正できる。 ・複数の問題対応可能 ・低リスク ・他の治療法と組み合わせ可能 |

・一貫性がない ・時間がかかる ・有効性の証拠不足 ・治療者のスキルに依存 |

| 超音波 |

・非侵襲的 ・迅速かつ効率的 ・痛みの緩和・治癒促進 ・深部組織に到達できる ・他の治療法と組み合わせ可能 |

・対象範囲限定 ・特定症例で禁忌 ・熟練者必要 ・不快感あり ・長期研究の不足 |

治療は症状の段階に基づいて個別性に応じたセラピーが行われるべきです。

セラピーの目標

・手の関節の可動性(副運動を含む)の改善

・正常な運動パターンの回復

・浮腫、腫脹、疼痛の軽減

・日常生活動作が快適に遂行できる

・手関節機能を局所だけでなく姿勢全体から高める

・適切な自主トレーニングの指導

STROKE LABのセラピーは「姿勢連鎖セラピー」です。手(局所)の治療は勿論のこと、手をより効率的に楽に動かすことができるように、全身から肩を考え治療していきます。人間の動きを追求する経験豊富なプロフェッショナルが、手・上肢の辛いお悩みに寄り添い、解決致します。是非お気軽にご相談下さい。

References

1. Chaurasia BD. BD Chaurasia’s Human Anatomy. CBS Publishers & Distributors PVt Ltd.; 2010.

2. Sinnatamby CS. Last’s Anatomy, International Edition: Regional and Applied. Elsevier Health Sciences; 2011 Apr 19.

3. Dr.Prakash GB. The flexor retinaculum of Hand : Gross anatomy, attachments and relations.

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 4万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023)