【2023年版】姿勢制御とは?メカニズムからリハビリまで感覚入力 (安定性とオリエンテーション) 脳卒中/片麻痺

筋力や可動域は大切だと思うんですが、

バランスって定義がよくわかりません。

姿勢を制御するメカニズムをおしえてもらいたいです。

詳しく解説します!

姿勢制御とは?

「姿勢制御」とは、人間の中枢神経系が感覚情報を調節し、適切な運動出力を生み出して、制御された直立姿勢を維持する方法を示す言葉です。姿勢制御には、視覚、前庭、体性感覚という3つの感覚システムが関わっています。

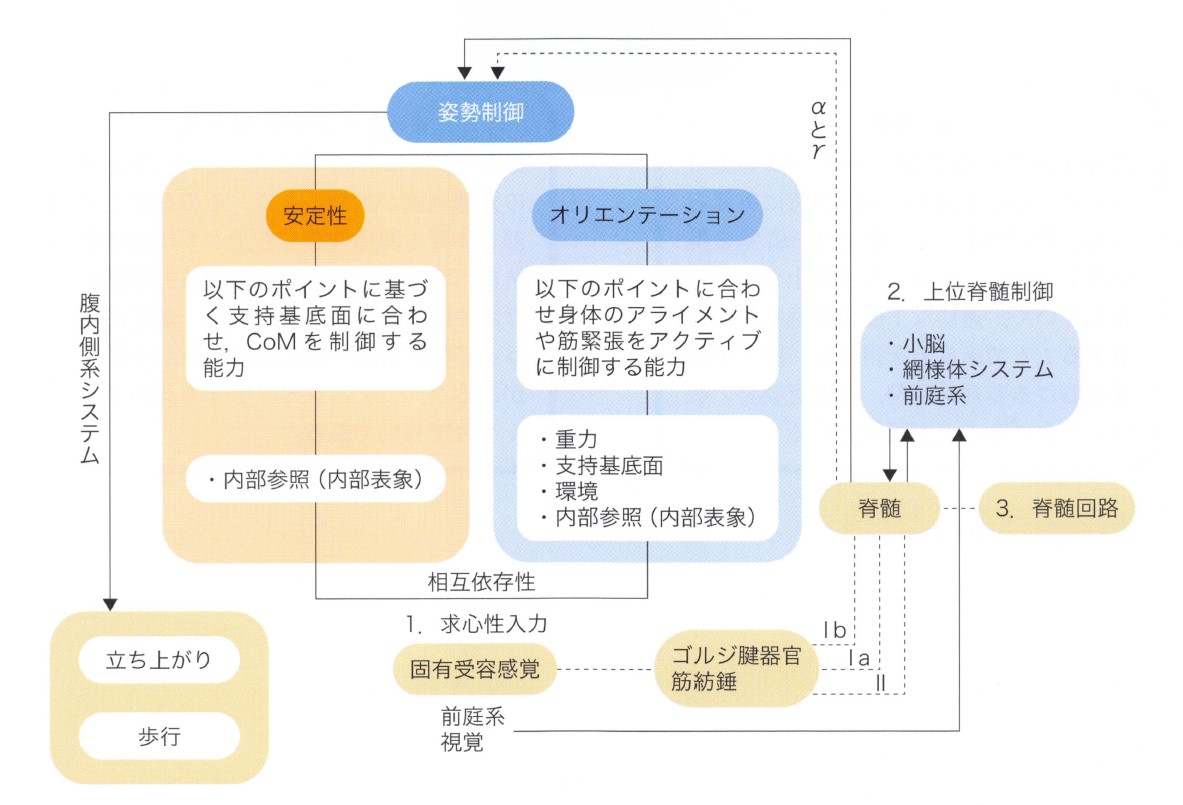

姿勢制御には、姿勢の安定性とオリエンテーションの2つの主な機能目標があります。姿勢の安定性とは、身体の重心を安定させるために、内部的な刺激や外部的な刺激に応じて、感覚運動戦略を調整することを意味します。一方、姿勢のオリエンテーションは、重力、支持面、視覚環境、内部の参照に基づいた身体のアライメントと筋緊張を制御することです。

| 項目 | 姿勢の安定性 | オリエンテーション |

|---|---|---|

| 定義 | 静的および動的な姿勢中において、バランスを維持または回復し、転倒を防ぐ能力。 | 環境に対する所望の位置を知覚し、維持する能力。 |

| 重点 | バランスの維持と転倒の防止。 | 環境に対する位置の知覚と維持。 |

| 成分 | – 感覚入力(視覚、前庭系、固有受容) | – 感覚入力(視覚、前庭系、固有受容) |

| – 感覚情報の中枢処理 | – 感覚情報の中枢処理 | |

| – 姿勢調整のための運動反応 | – 姿勢調整のための運動反応 | |

| – 筋骨格系(筋力、柔軟性、協調性) | – 認知プロセス(空間認識、メンタルマップ) | |

| 関連する活動 | – 立っている、座っている、歩いている、走っている | – 環境を移動、動きの際の体位調整、静止姿勢での位置維持 |

| 日常生活への影響 | 姿勢安定性が悪いと、転倒や怪我のリスクが増え、機能的な自立が低下する可能性があります。 | オリエンテーションが悪いと、環境の移動が困難になり、めまいや転倒、怪我のリスクが増加します。 |

図1 図引用:金子 唯史:脳卒中の動作分析 医学書院より

参考動画↓↓↓

適切な姿勢制御とは、座ったり立ったり、膝をついたり四つん這いになったり、這ったり歩いたり走ったりするときに、正しい姿勢を保ち筋肉を収縮させることができる能力です。また、身体の位置や動きに応じて微調整を行い、バランスを保つことができる能力も必要です。

これらの能力を持つためには、3つのシステムが関与しています。1つでも不十分な場合、姿勢制御やバランスに影響を与えます。しかし、1つのシステムが影響を受けた場合でも、他の2つのシステムを訓練して代償することができます。

複数のシステムが影響を受けた場合や、中枢神経系が関与する場合、姿勢制御にはより大きな影響が出ます。例えば、脳卒中患者の場合、体性感覚システムだけでなく、注意障害や無視、半盲などの影響もあるため、歩行が困難になることがあります。

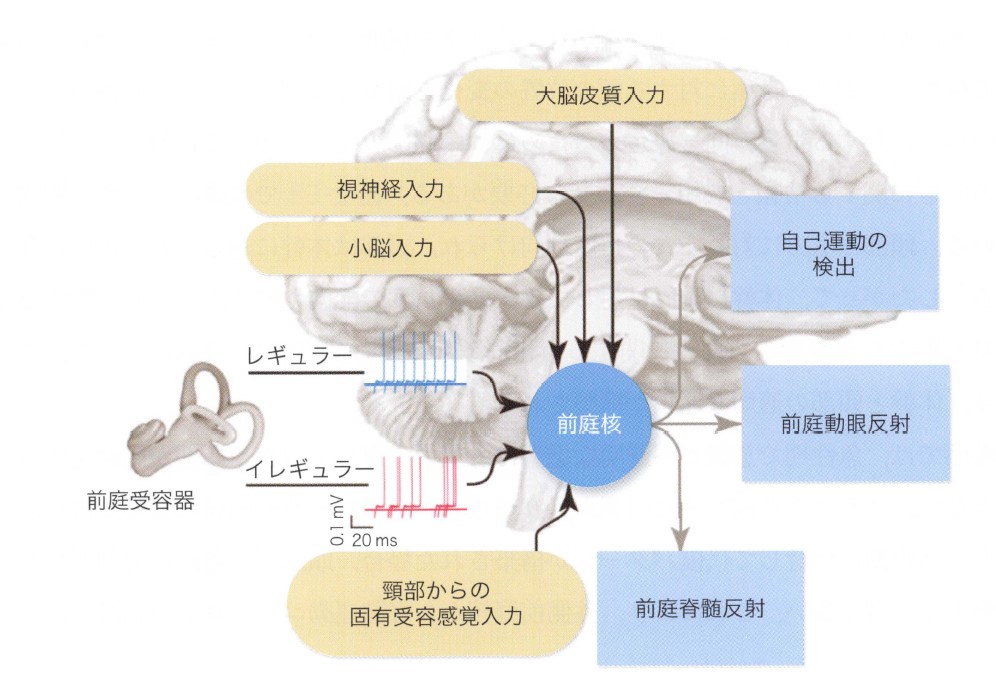

姿勢制御には、いくつかの反射が重要であり、その中には頸反射(CCR)、前庭眼球反射(VOR)、前庭脊髄反射(VSR)が含まれます。これらの反射は、前庭核や小脳と協力して機能します。さらに、視覚、前庭、体性感覚の3つのバランスシステムも、姿勢制御に密接に関係していることが特徴的です。

視覚システム

視覚システムは、姿勢のバランスを維持するための感覚情報の主要なシステムであり、そのため、視覚環境の改善によって姿勢の安定性が向上します。

眼球運動には、頭部が動いたり、動いているように見えるときに眼球を安定させるもの(視線安定化)と、視覚対象が変化・移動したときに視覚対象の網膜像を眼球の焦点に合わせ続けるもの(視線移動)の2つの機能分類があります。

視線の安定化には、頭部を動かしたときに作動する前庭-眼球系と視運動系の2つのシステムがあります。

両眼が同じ方向に動く共同運動が必要なため、視線安定化を効果的に行うためには、共同運動が必要です。

また、視線を移動させるためには、以下の3つのシステムが機能します。

-

追従眼球運動:自発的な滑らかな連続した共同の眼球運動で、移動する視覚標的によって速度と軌道が決定されます。

-

輻輳:両目の間の角度を変えて、視覚標的からの距離の変化に対応します。遠くのものから近くのものに視線を移すときには、眼球を輻輳させて、対象物の像を両眼の焦点に合わせます。

-

サッケード:あらかじめ決められた軌道に沿って短く、速い、弾道のような動きで眼球を対象物に向けます。眼球運動は、関心のある対象物を視界に入れるために開始されます。

前庭系

前庭系は、患者が傾斜面に立ったり、でこぼこの路に立ったり、目を閉じた状態で立ったりするなど、さまざまな感覚環境下で、感覚の方向性と適切な感覚の手がかりの重み付けを用いて、体幹を垂直に向けます。感覚の重みづけの記事は↓↓↓

また、患者が立ったり歩いたりするような姿勢反応を介して、静的および動的な位置における身体の重心(COM)を制御し、患者が傾いたりするような姿勢運動の際に頭部を安定させます。

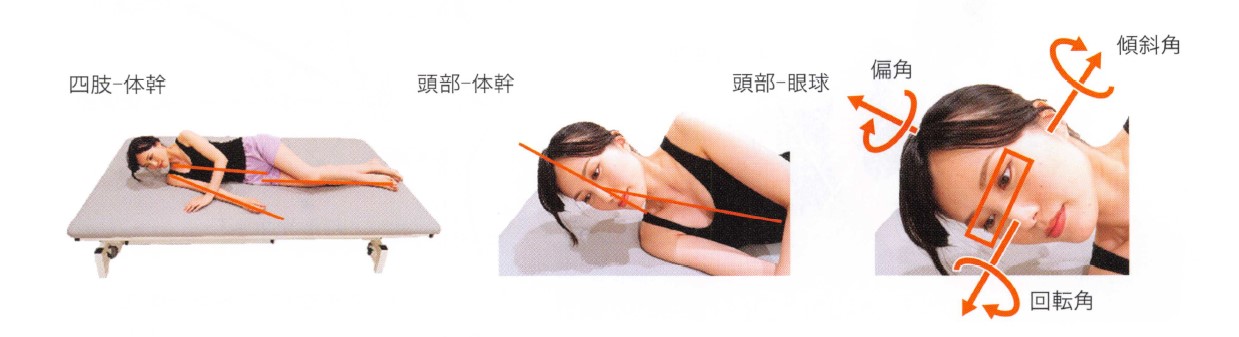

図2 引用:金子 唯史:脳卒中の動作分析 医学書院より

前庭系と視覚システムが相互に脳内で調整されることで、寝返りや起き上がりなど、複雑な頭頚部と体幹、四肢の協調運動が成立します(図2)

動画で学ぶ!前庭系への歩行・寝返りへの理解

体性感覚(特に固有受容感覚)

体性感覚システムは、感覚ニューロンと経路から構成される複雑なシステムで、身体の表面や内部の変化に反応します。このシステムは、身体の位置に関する情報を脳に伝え、脳が適切な運動反応や動作を起こすことで、姿勢のバランスを保つことにも関与しています。体性感覚は、以下のサブモダリティを含む包括的な感覚です。

温覚

痛み

バランス

メカノレセプション(振動、識別用の触覚、圧力)

固有受容感覚感覚(位置と動きなど)

これらの感覚を総合することで、私たちは、怪我の可能性を最小限に抑えながら、動きを誘導することで、日常生活動作(ADL)に参加することができます。

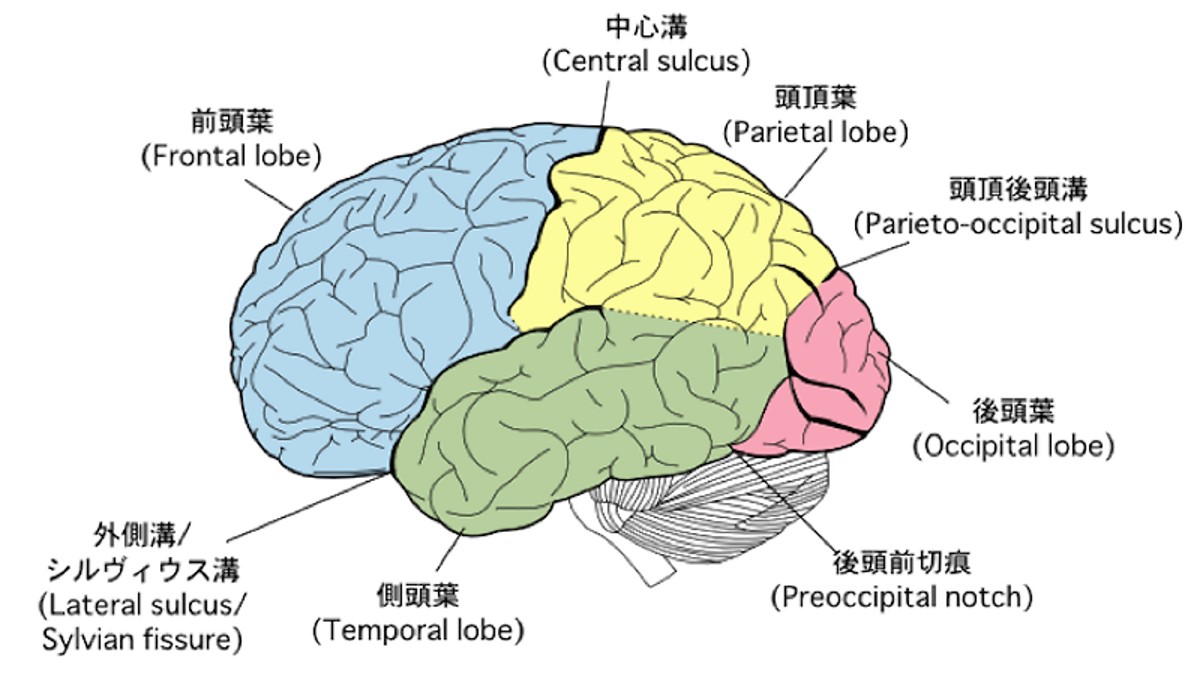

体性感覚は複合的な感覚カテゴリーであり、体性感覚皮質と頭頂葉後部領域によって部分的に媒介されています。

これらの皮質は、周囲の環境の触覚的特徴を認識し、感覚に関する意味を生み出し、感覚に関連した身体的行動を作り出す力を支援します。

これら様々な感覚は、環境と相互作用するための基盤として、身体的側面のボディースキーマに寄与します。

ボディースキーマは、特に運動前皮質、頭頂葉後部領域、多感覚皮質および皮質下領域などの多くの感覚皮質と皮質下部位に依存しています。

また、感覚の体験は、体性感覚入力のより複雑な統合を伴うことが多く、感情や社会的文脈にも影響される可能性があることにも注意が必要です。

ある研究によると、運動感覚、触覚、立体認識などの体性感覚の構成要素が、特に糖尿病の高齢者では加齢の影響を受けることが報告されています。加齢に伴う変化がこのシステムに影響を与える可能性があります。

機械受容器(メカノレセプター)は、特定の感覚受容器が筋紡錘にあります。筋紡錘は、筋肉の長さや収縮速度などの情報を神経系に提供し、個人の関節運動や位置感覚の識別に貢献しています。

メカノレセプターに関する記事は↓↓↓

筋紡錘は、適切な反射や随意運動に変換可能な求心性フィードバックを提供します。これらの機械受容器は、頸部の後頭下筋群に非常に多く存在し、中枢神経系との間で情報をやり取りする役割を担っています。

後頭部から上部頸椎の筋肉までの機械受容器の信号は、視覚と首の動きを調整する反射センターである前庭核(VNC)に直接アクセスします。また、同じ機械受容器の入力は、中枢部の頸部核(CCN)にも収束します。

頸部核(CCN)は、前庭、眼球、自己受容情報を統合し、小脳への実質的な経路となります。前庭核(VNC)もまた、中枢部の頸部核(CCN)に接続しているため、すべてのシステムの間には相互に関連する経路が存在します。

つまり、上部頸椎からの機械受容器の入力は、視覚、バランス、頸部の動きを調整することで、効果的な姿勢制御をサポートする役割を果たしています。

図3 引用:金子 唯史:脳卒中の動作分析 医学書院より

上部頸椎にはより多くの筋紡錘があり、視覚系や前庭系との関連性が高く、反射活動が活発であるため、下部頸椎よりも上部頸椎に損傷やむち打ち症があると、より多くの感覚運動機能障害が発生します。

タイトル:身体療法における姿勢制御の利点と欠点

姿勢制御トレーニングのメリットデメリット

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 1 | バランスと安定性の向上 | 一部の患者には適用できないこと |

| 姿勢制御エクササイズは、患者のコアマッスルを強化してくれる | 重度の障害、認知障害、あるいは寝たきりの患者には、姿勢制御が適していない場合があります。 | |

| 2 | 転倒や怪我のリスク低減 | 熟練したセラピストが必要 |

| バランスと安定性を向上させることで、姿勢制御エクササイズは転倒や関連する怪我のリスクを減らすことができます。 | 効果的に姿勢制御エクササイズを実施するには、患者の個々の必要性と能力に合わせてプログラムを調整できる熟練した理学療法士が必要です。 | |

| 3 | 機能的な移動性の向上 | 時間と忍耐が必要 |

| 姿勢制御エクササイズは、全体的な機能的移動性を向上させ、日常生活の動作をより簡単に、独立して行うことができます。 | 姿勢制御のトレーニングは時間がかかり、患者とセラピストの一貫した努力と忍耐が必要です。 | |

| 4 | 姿勢と脊椎健康の向上 | 財政的な問題 |

| 適切な姿勢制御は、適切な脊椎の整列を促進し、筋骨格の不均衡を防ぎ、慢性痛や脊椎障害のリスクを減らします。 | 姿勢制御トレーニングは熟練や時間を要するため、自費リハビリなど特殊な療法士がいる施設でないと十分に受けられない可能性がある。 | |

| 5 | より良い生活の質 | 長期効果に関する研究が不足 |

| より良い機能的移動性、学習の汎化につながる | 細かな技術は数値化や妥当性を検証することが難しくエビデンスが構築されづらい |

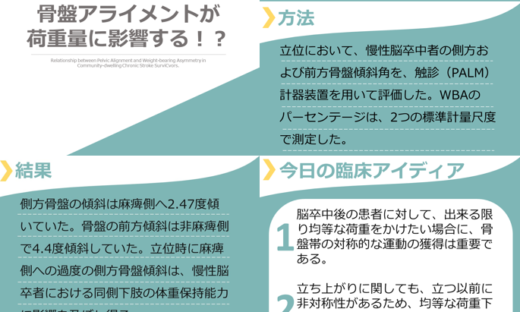

その他で姿勢制御のオリエンテーションと安定性に関連する論文を紹介します。

タイトル

姿勢の定位(オリエンテーション)と平衡(安定性):転倒予防のためにバランスの神経コントロールについて何を知るべきか?

Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls?

?Pubmed Horak FB Age Ageing. 2006 Sep;35 Suppl 2:ii7-ii11.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・姿勢制御に興味があり、姿勢制御にどんなサブシステムがあるか知りたいと思ったため。

内 容

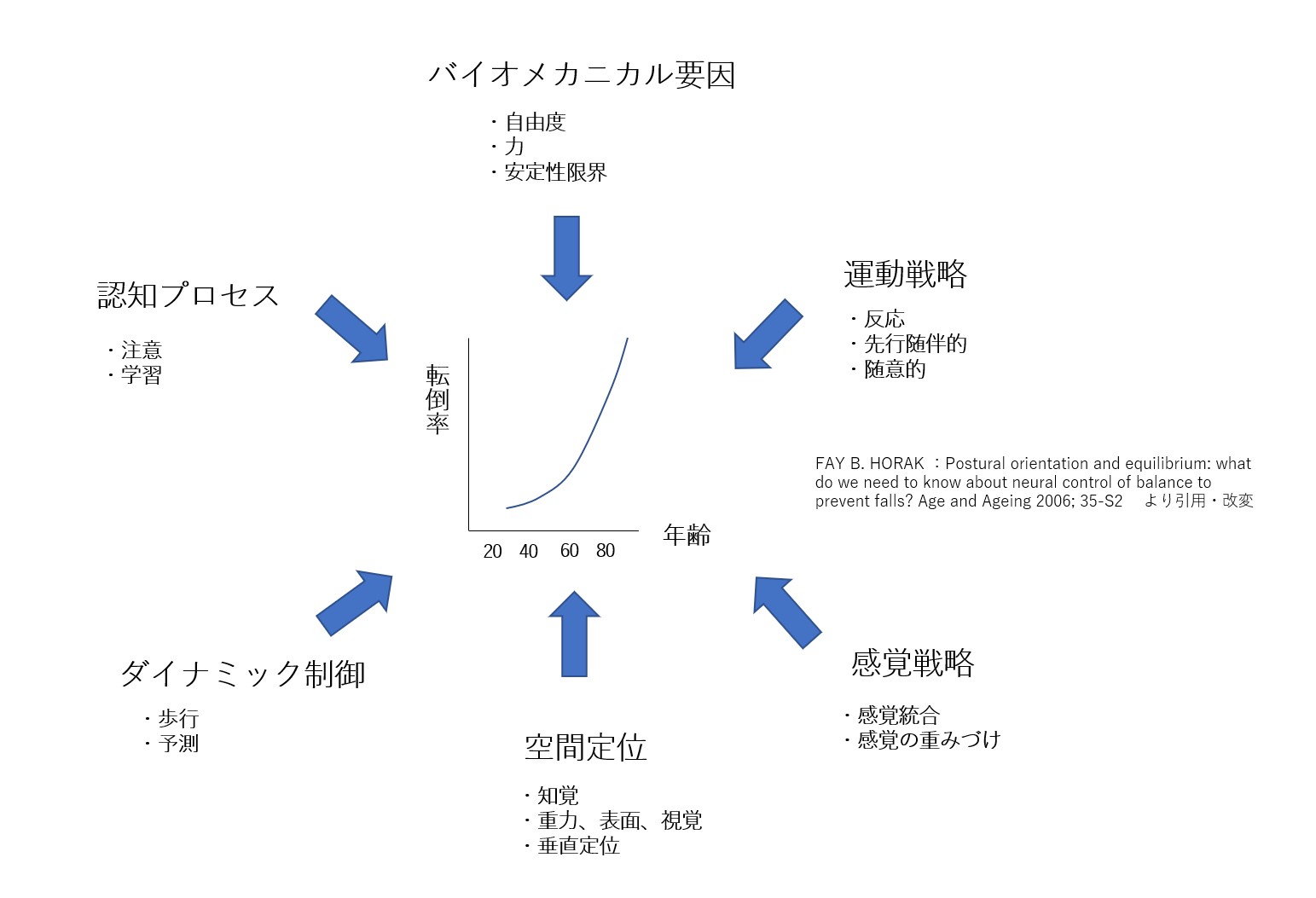

バランスの評価と介入における姿勢制御の考え方

以下は、姿勢制御とバランス評価に関する文章の簡潔な要約です。

- 姿勢制御は、身体アライメントと筋緊張をコントロールすることで、姿勢のオリエンテーションと安定性を維持することを目的とします。

- バランス評価においては、立位やタンデム肢位の動作可否だけでなく、姿勢制御のサブシステムを基に、原因に着目してアプローチすることが重要です。

- バランス能力に影響を与える要素は多岐にわたり、高齢者やニュロパチーを持つ患者などでは、課題に応じた戦略の選択が重要になります。

- バランス能力を評価する際には、身体の6つのサブシステムを理解することが重要です。

図1:6つのサブシステム

Horak (2006) より引用

バイオメカニクス的制限・運動戦略

・重要なのは、体の支持面の大きさと、その面上での重心位置の制御ができるかどうかです。

・重心位置を維持するためには、足関節戦略、股関節戦略、ステッピング戦略のうちどれを使うかを選択する必要があります。

・安定性限界とは、体のバランスを保つための限界値のことで、その大きさは、足関節制御の場合は比較的大きいと考えられます。しかし、限界が狭い場合には、股関節戦略やステッピング戦略が必要になることがあります。

・足関節制御ができない場合、問題の原因は可動域、筋力、感覚のどこかにある可能性があります。

・また、中枢からの影響も考えられます。中枢は、内部表現として安定性限界を把握している可能性があります。

・基底核障害のパーキンソン病などでは、安定性限界の把握や予測的な姿勢制御に問題が生じるため、姿勢不良やバランス障害が起こることがあります。

感覚戦略

明るい場所で、しっかりとした支持面がある場合、健康な成人は、体性感覚に70%、視覚に10%、平衡覚に20%に依存します。

しかし、不安定な面の上に立つ場合、前庭覚と視覚が重要になります。

中枢神経系は、自動的に3つの経路を使い分けて、バランスを保ちます。どれかが障害されると、バランス能力は低下します。

アルツハイマー型認知症では、中枢神経系の障害により、3つの戦略を素早く切り替えることができないため、バランスを維持することが難しくなります。

空間での定位

姿勢制御には、重力、支持面、視覚情報、内部表象から身体部位を位置づける能力が必要です。

身体の垂直性を判断するためには、視覚、体性感覚、平衡覚のいずれかが使われます。これは状況や課題に応じて適切に使い分ける必要があります。健常者は神経系によって自動的にコントロールされています。

動的コントロール

- 動的な場面では、COMは支持面の直上に位置しない。

- 歩行中、矢状面上でCOMが前方に移動するときは下肢の振り出しによって制御されます。一方、前額面上の安定性は、体幹と足部の接地位置のコントロールによって成されます。

- 高齢者は転倒しやすく、外側へのCOMの変位が大きく、足部接地位置も不安定になります。

認知過程

・認知機能は姿勢制御において重要である。

・より難しい姿勢では反応時間と認知機能の低下が認められており、両者の関係性を示唆している。

私見・明日への臨床アイデア

以下は、重心動揺(sway)の評価に関する考察です。重心が右方向に大きく移動する場合を例に、以下の2つの要因が問題となる可能性があります。

①重心の右方向移動を感知できない場合:足の圧覚や筋紡錘(体性感覚)の低下などが考えられます。

②重心の移動を感知できても、修正するために十分な筋収縮が得られない場合:収縮が遅いなど、筋収縮の問題が考えられます。

姿勢の崩れ(COMの上下左右の偏位)は、姿勢の定位異常を示しており、感覚情報や内部表象の異常、特定の筋の抗重力活動の低下が原因の可能性があります。

対象者ごとに、どのシステムが障害されているのかを丁寧に評価し、どんな状況でバランス障害を呈するのかを考慮して、適切な代償戦略を見つける必要があります。

まとめ

前庭系、体性感覚系、視覚系は、それぞれ独立して機能するわけではなく、複雑な姿勢制御システムの一部であり、バランスをとるために協力しています。

姿勢の安定性は、上部頸椎、視覚、前庭系の正確な感覚運動統合によって実現されます。

姿勢制御がうまくいかない場合は、感覚の不一致が原因であることがあります。つまり、中枢神経系はこれらのシステムからの正確な感覚情報と不正確な感覚情報を区別できず、めまい、不安定感、バランスの問題を引き起こすことがあります。感覚入力のタイミングが乱れるためです。

このような患者は、頭痛、めまい、視界のぼやけ、眼精疲労、バランスの問題を訴えることが多く、読書が困難になることがあります(水平方向の問題)。また、ノートを取るためにボードを見上げたり、机を見下ろしたりすると、頭痛やめまいが起こることがあります(垂直方向の問題)。

このような患者は、バランスの欠如を補おうとして筋肉を使い過ぎて、首が痛くなることがあります。また、ボールなどの目標物に向かって走っているときにも症状が出ることがあります。

さらに、慣れない場所で車を運転したり、トンネルを通過するとき、食料品店の通路でカートを押すときなど、方向感覚を失ったり、圧倒されるような感覚を訴える患者もいます。

脳卒中患者がシルバーカーや歩行器を使用する場合は、姿勢制御を慎重に観察する必要があります。また、書字や読書課題などで眼精疲労を訴える脳卒中患者もいます。注視作業の疲労管理が重要です。

バランス評価に役立つ動画

ミニベステスト

バーグバランススケール

トランクインペアメントスケール

参考論文

・Alcock L et al :Association between somatosensory, visual and vestibular contributions to postural control, reactive balance capacity and healthy ageing in older women. Health care for women international. 2018 Dec

・金子唯史:脳卒中の動作分析 医学書院 2018

・Horak, F.B.: Postural orientation and equilibrium: What do we need to know About neural control of balance to prevent falls? Age and Ageing, 2016

STROKE LABの療法士教育/自費リハビリを受けたい方はクリック

臨床の結果に悩んでいませんか?脳科学~ハンドリング技術までスタッフ陣が徹底サポート

厳しい採用基準や教育を潜り抜けた神経系特化セラピストがあなたの身体の悩みを解決します

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)