Vol.584.脳卒中患者のリーチ動作における上肢運動戦略の運動学的分析

脳神経系論文に関する臨床アイデアを定期的に配信中。 Facebookで更新のメールご希望の方はこちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」 臨床に即した実技動画も配信中!こちらをClick!!(YouTube)

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!! PDFでもご覧になれます。→PDF

カテゴリー

タイトル

●脳卒中患者のリーチ動作における上肢運動戦略の運動学的分析について

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

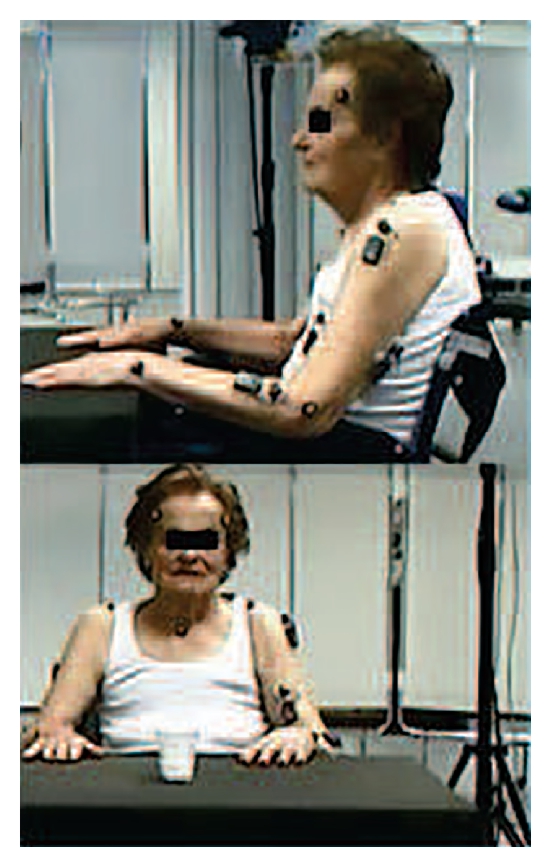

●脳卒中患者のリーチ動作の論文を見ていて、スティックピクチャで分析している本論文を見て、どのように計測しているか興味を持ち本論文を読むに至った。

内 容

背景

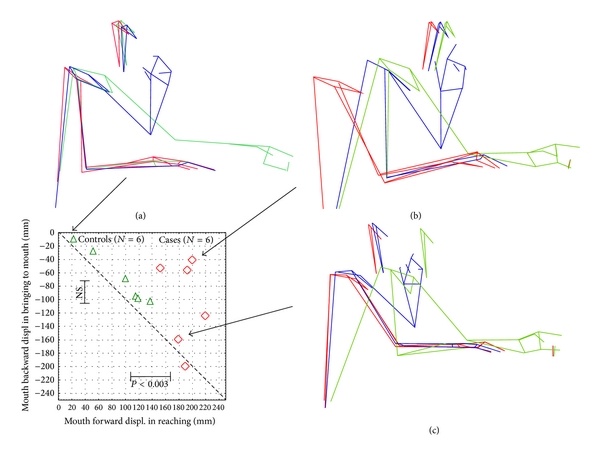

●この研究では、脳卒中患者がグラスに手を伸ばし、飲む時の一連の動作の運動戦略を定量的に分析しました。

方法

● 6人の脳卒中片麻痺患者と6人の健常者が参加した。麻痺手でグラスに手を伸ばし、口に持ってきて、テーブルに戻すという一連の課題の動作分析を実行した。

●上肢のFugl-Meyer評価を使用した臨床評価も含まれていました。この研究に参加した脳卒中患者は中等度の上肢機能障害を有していました(34から57の間のFMA-UEスコア)。

●動作分析と運動課題の相の識別は、ステレオ写真測量法(BTS S.p.A.、イタリア、ミラノ)を使用しマーカーの3D軌道を自動的に記録できるSMARTモーションキャプチャオプトエレクトロニクスシステムによって測定されました。 実験プロトコルには、体に30個のマーカーを貼付しました。 SMARTオプトエレクトロニクスシステムには、赤外線範囲で動作する8台のカメラが装備され、CCDセンサーと適切な光学フィルターが装備されていました。

結果

●グラスに手を伸ばす間、患者は麻痺側上肢のリーチと体幹の軸回旋の減少を示した。患者は体幹を前傾させ、頭部の動きを含む代償的戦略を実行しました。

● グラスへの到達期および把持中の全体的な口の変位では、おそらくサンプルサイズが小さいために統計的有意性がなかったが、脳卒中患者の初期位置に関し対照群よりも口の位置がより前方へ変位する傾向が観察されました。しかし、おそらく個々の戦略の違いが原因で、脳卒中患者でこのパラメーターの変動性が高いことも観察されました。

私見・明日への臨床アイデア

●上肢は対象物の位置に応じて、動かす方向や距離が変化し、距離を求められる動作も多い。臨床的には自重ですら上肢筋力でコントロールできていない患者も多く、距離を稼ぐ際に体幹等で代償する方は多い。まずは、自重をコントロールできるようにする力をつけることは重要。代償動作を抑制した中で、純粋な上肢活動を求めていきたい。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

併せて読みたい【上肢、リーチ動作】関連記事

●脳卒中(脳梗塞・脳出血)片麻痺のリハビリ:上肢のリーチその①-2 リーチとは何か?~操作期(Manipulation)~

●脳卒中(脳梗塞・脳出血)片麻痺のリハビリ:上肢のリーチその①-2 リーチとは何か?~操作期(Manipulation)~

●脳卒中(脳梗塞・脳出血)片麻痺のリハビリ:上肢のリーチその③ 神経学的側面~モチベーションプロセス~

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

塾講師陣が個別に合わせたリハビリでサポートします

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)