脳卒中(脳梗塞・脳出血)片麻痺のリハビリ:上肢のリーチその③ 神経学的側面~モチベーションプロセス~

週1回、今年医学書院より発売予定「正常動作分析と脳卒中への臨床応用」の内容の一部を配信しています。

Facebookで更新のメールご希望の方は→こちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」

Youtube動画

youtube動画上肢のリーチに役立つ動画を解説しています

皆さんこんにちは.

週1ペースで更新していく書籍アップデートコーナー.

今回は上肢リーチに要求される神経学的側面の一部ついて述べていきます!

上肢のリーチその③

神経学的側面~モチベーションプロセス~

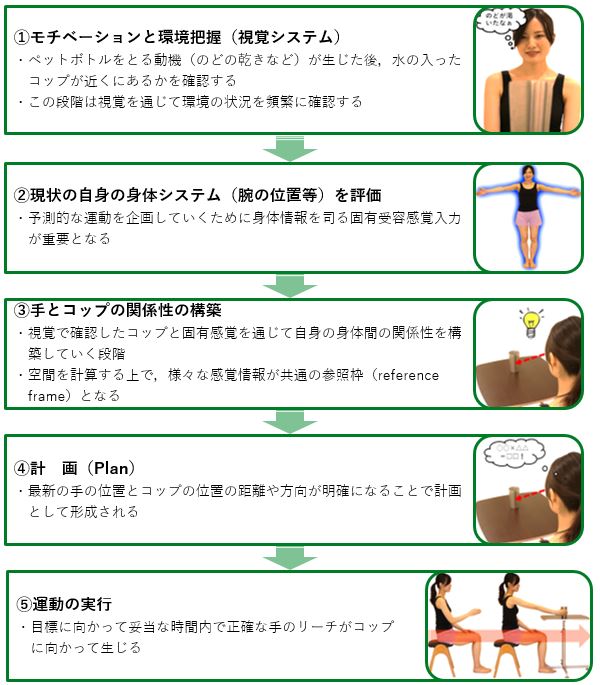

様々な神経学的切り口がありますが,ここではFreyら2011が掲げるモデルを参考に,5つの段階づけをしながら説明していきます.(下図参照)

①モチベーションと環境把握(視覚システム)

●ペットボトルをとる動機(のどの乾きなど)が生じた後,水の入ったコップが近くにあるかを確認.

●この段階は,視覚を通じて環境の状況を頻繁に確認します.

②現状の自身の身体システム(腕の位置等)を評価

●予測的な運動を企画していくために身体情報を司る固有受容感覚入力が重要となります.

③手とコップの関係性の構築

●視覚で確認したコップと固有感覚を通じて,自身の身体間の関係性を構築していく段階.

●空間を計算する上で,様々な感覚情報が共通の参照枠(reference frame)となります.

④計 画(Plan)

●最新の手の位置と,コップの位置の距離や方向が明確になることで計画として形成されます.

⑤運動の実行

●目標に向かって妥当な時間内で,正確な手のリーチがコップに向かって生じます.

上肢のリーチにおける最初の段階は,「モノを認識する」,あるいは「水などを欲する」などのモチベーションが重要になります.

とすれば,上肢のリーチを治療していくうえでは,その対象者に合わせた適切な課題設定が必要不可欠だということがわかります!

脳卒中回復過程についての動画

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)