脳卒中(脳梗塞・脳出血)片麻痺のリハビリ:上肢のリーチその② バイオメカニクス的側面~Compartmentalization~

週1回、今年医学書院より発売予定「正常動作分析と脳卒中への臨床応用」の内容の一部を配信しています。

Facebookで更新のメールご希望の方は→こちらのオフィシャルページに「いいね!」を押してください。」

Youtube動画

youtube動画上肢のリーチに役立つ動画を解説しています

皆さんこんにちは.

週1ペースで更新していく書籍アップデートコーナー.

今回は上肢リーチに要求されるバイメカ的側面の一部ついて述べていきます!

上肢のリーチその②

バイオメカニクス的側面~Compartmentalization~

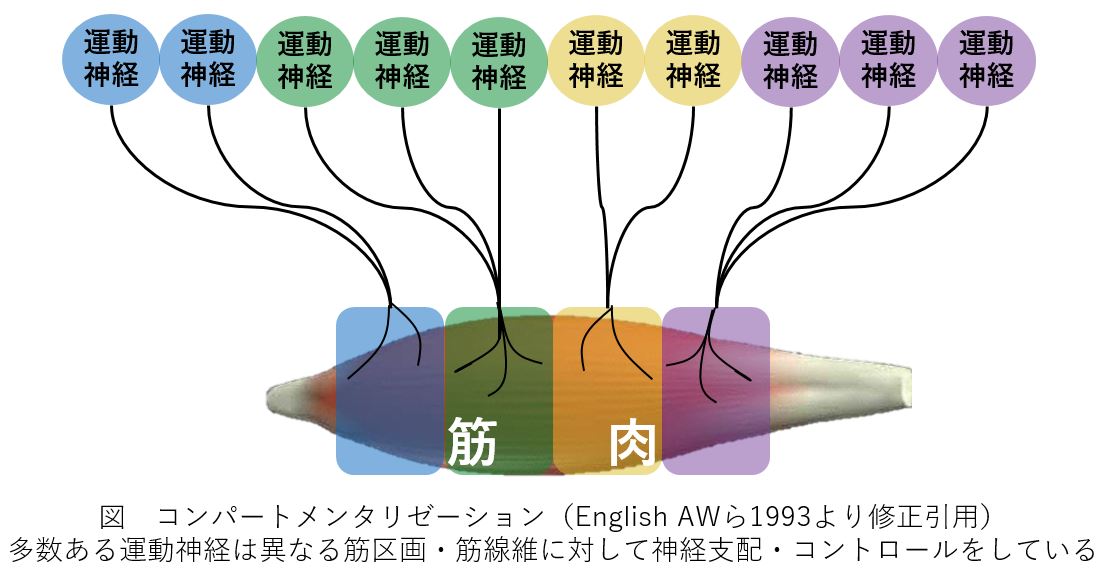

上肢リーチだけにおけることではありませんが,下図のように身体の2関節筋に多数存在する運動神経は,異なる筋区画・筋線維に対して神経支配・コントロールをしています.

このユニークな特徴は「コンパートメンタリゼーション(Compartmentalization)」と言われています.

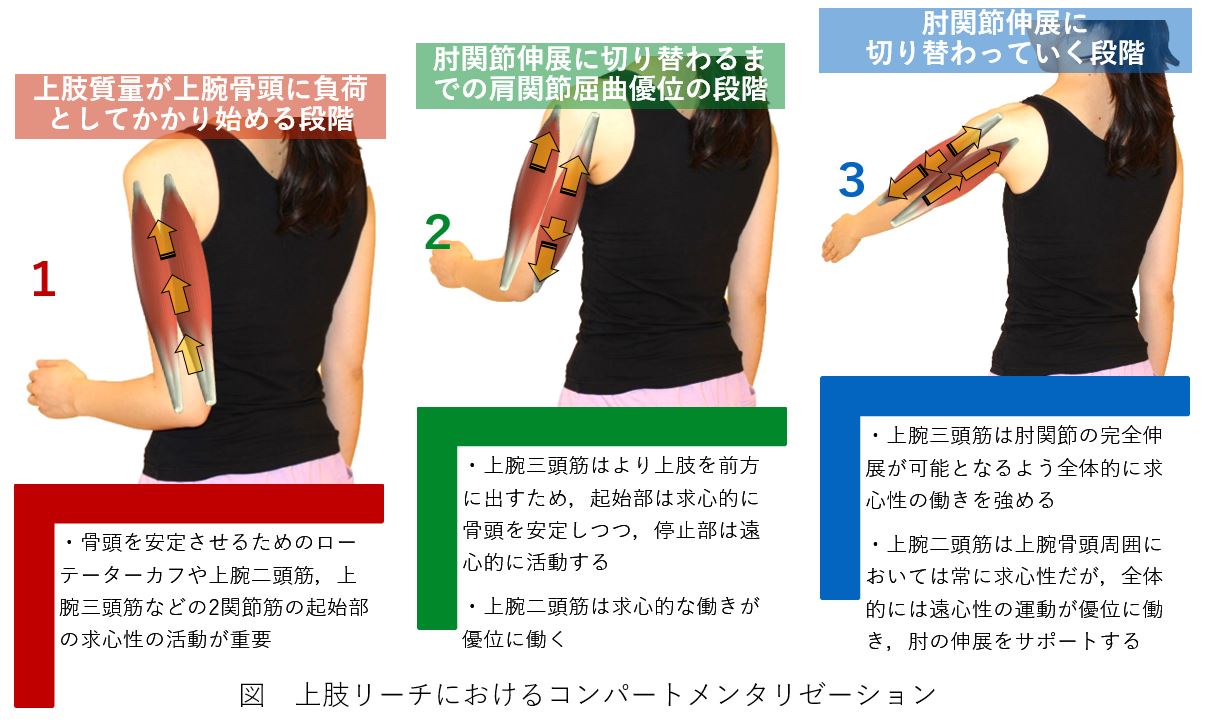

上肢リーチの相の中でCompartmentalizationを説明していくと(下図)・・・

①上肢質量が上腕骨頭に負荷としてかかり始める段階

●骨頭を安定させるためのローテーターカフや上腕二頭筋,上腕三頭筋などの2関節筋の起始部の求心性の活動が重要となります.

②肘関節伸展に切り替わるまでの肩関節屈曲優位の段階

●上腕三頭筋はより上肢を前方に出すため,起始部は求心的に骨頭を安定しつつ,停止部は遠心的に活動します. ●上腕二頭筋は求心的な働きが優位に働きます.

③肘関節伸展に切り替わっていく段階

●上腕三頭筋は肘関節の完全伸展が可能となるよう全体的に求心性の働きを強めます. ●上腕二頭筋は上腕骨頭周囲においては常に求心性だが,全体的には遠心性の運動が優位に働き,肘の伸展をサポートします.

脳卒中患者ではこのような神経的筋活動の切り替えに障害を受けやすく,起始部と停止部ともに求心性の活動になるなど異常な共同運動パターン(Mass pattern)に陥りやすい傾向にあります.

主動作筋と拮抗筋の関係性だけでなく,近位と遠位に要求される筋活動はどのようなものなのか?という奥深い視点が必要かもしれません.

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)