上肢の運動麻痺に対する機能的電気刺激の効果と使用法、注意点まで:2024年最新版 脳卒中論文サマリー

論文を読む前に

論文を読む前に、講義形式で「上肢に対する機能的電気刺激(FES)の効果と理論、臨床応用の注意点」について学んでいきたいと思います。

登場人物:

- 田中先生(リハビリテーション医師)

- 石川さん(新人療法士)

場面設定:

ある日の病院で、リハビリテーションの新人療法士である石川さんが、上肢の機能的電気刺激(FES)について田中先生に質問します。

石川さん:

「田中先生、脳卒中患者の上肢麻痺に対してFESを使用することについて教えていただけますか?どのような効果が期待できるのか、また注意点も教えていただきたいです。」

田中先生:

「いい質問ですね、石川さん。FESは脳卒中後の上肢麻痺に対して非常に有用な介入方法の一つです。まずは、理論的な背景から説明しましょう。」

1. 機能的電気刺激(FES)の理論的背景

田中先生:

「FESは、電気刺激を用いて筋肉を収縮させることで、麻痺した筋肉の機能を回復させることを目的としています。具体的には、運動ニューロンに直接刺激を与えることで、筋肉の収縮を誘発します。これにより、脳からの意識的な指令がなくても、麻痺した筋肉を動かすことができます。」

「FESは、従来のパッシブなストレッチングや運動療法とは異なり、患者が実際に機能的な動きを再学習するのに役立つと考えられています。電気刺激が動きを支援することで、神経可塑性を促進し、脳が新しい神経経路を形成するのを助けます。」

2. FESの臨床効果

田中先生:

「多くの研究が、FESが脳卒中後の上肢機能に有益な効果を持つことを示しています。例えば、FESは上肢の筋力を向上させるだけでなく、手の巧緻性や日常生活動作(ADL)の改善にも寄与します。また、電気刺激による反復的な運動により、筋肉の萎縮を防ぎ、関節拘縮のリスクを軽減します。」

「さらに、最近の研究では、FESとバイオフィードバックを組み合わせることで、さらに効果が高まることが報告されています。これにより、患者は自分の動きを視覚的にフィードバックされ、それが動きの改善に繋がるというわけです。」

3. FESの実施における注意点

石川さん:

「具体的にFESを実施する際に、注意すべき点は何でしょうか?」

田中先生:

「まず第一に、FESを使用する際には、適切な筋肉と正しい刺激パラメータを選択することが重要です。電極の配置が不適切であったり、刺激の強度や周波数が間違っていると、効果が得られないだけでなく、筋肉や皮膚へのダメージを引き起こす可能性があります。」

「また、FESの使用には、患者の皮膚状態や感覚障害の有無も考慮しなければなりません。皮膚が過敏な患者や感覚障害がある場合、電気刺激が不快感を引き起こす可能性があるため、慎重に行う必要があります。」

「さらに、FESは長期間にわたって効果を持続させるためには、継続的な使用が必要です。短期間の使用では一時的な改善しか期待できないことが多いので、患者には自宅での使用方法を指導し、継続的に取り組んでもらうことが重要です。」

4. 臨床応用の具体的な提案

田中先生:

「石川さん、臨床でFESを効果的に応用するためのポイントをいくつか提案します。」

個別の患者評価:

- FESを適用する前に、患者の筋肉状態、麻痺の程度、皮膚の感受性を十分に評価すること。

適切な電極配置:

- 刺激したい筋肉に対して電極を正確に配置することが必要。これは筋肉の解剖学的知識をしっかりと持っていることが前提になります。

患者のフィードバックを重視:

- 電気刺激の強度や周波数は、患者の反応に基づいて調整することが重要。患者が快適に感じる範囲で効果的な刺激を提供すること。

バイオフィードバックの活用:

- FESとバイオフィードバックを組み合わせることで、より効果的な動作の再学習が期待できる。例えば、視覚的フィードバックを用いて患者の動きをモニタリングし、それに基づいてFESの強度を調整する。

日常生活動作(ADL)の統合:

- FESを使用する際には、単なる筋力強化ではなく、日常生活動作の改善に繋がるようにリハビリプログラムを設計すること。

田中先生:

「これで、FESの理論、効果、注意点について理解してもらえたと思います。これらのポイントを押さえつつ、臨床での実践に役立ててください。」

石川さん:

「ありがとうございます、田中先生。FESの効果を最大限に引き出せるよう、しっかりと取り組んでいきます。」

論文内容

カテゴリー

タイトル

●上肢に対する機能的電気刺激のレビュー:効果的な使用法の理解

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●脳卒中患者における電気治療は一般的となっているが、そのメカニズムや適応・不適応等についての理解が不十分と感じ、学習の一助として本論文に至る。

内 容

上肢に対する機能的電気刺激について

●このレビューは、脳卒中患者の手と指の機能に対する機能的電気刺激のリハビリテーション効果の概要を提供します。電気刺激が運動回復にどのように影響するか、特に運動パターンの中枢での再編成に対するその影響についての現在の意見に焦点を当てます。

●上肢の運動機能障害のある患者における神経筋電気刺激は、長年にわたってリハビリ治療の選択肢の1つとして採用されてきました。神経筋系の電気刺激は、末梢神経細胞の脱分極を誘発し、続いて筋収縮を誘発します。

治療的介入として使用される電気刺激と機能的電気刺激(FES)は区別することができます。前者は、実際の刺激の後に残る生理学的変化を誘発し、回復中の可塑的変化を促進し、随意機能の改善につながります。

対照的に、神経筋FESの主な目的は失われた機能を補うことです。

FESでは、筋は機能を提供する目的で協調的に刺激されます。最もよく知られている手法の1つは、下垂足の患者の腓骨神経刺激です。FESは、動きを置換またはサポートすることで患者を支援するために使用されます。

FESは、機能回復がすでに頭打ちになっている患者にしばしば適用されます。ただし、FESの枠組み内で繰り返される筋の活性化は、自発的な運動制御の改善にもつながる可能性があることが示されています。

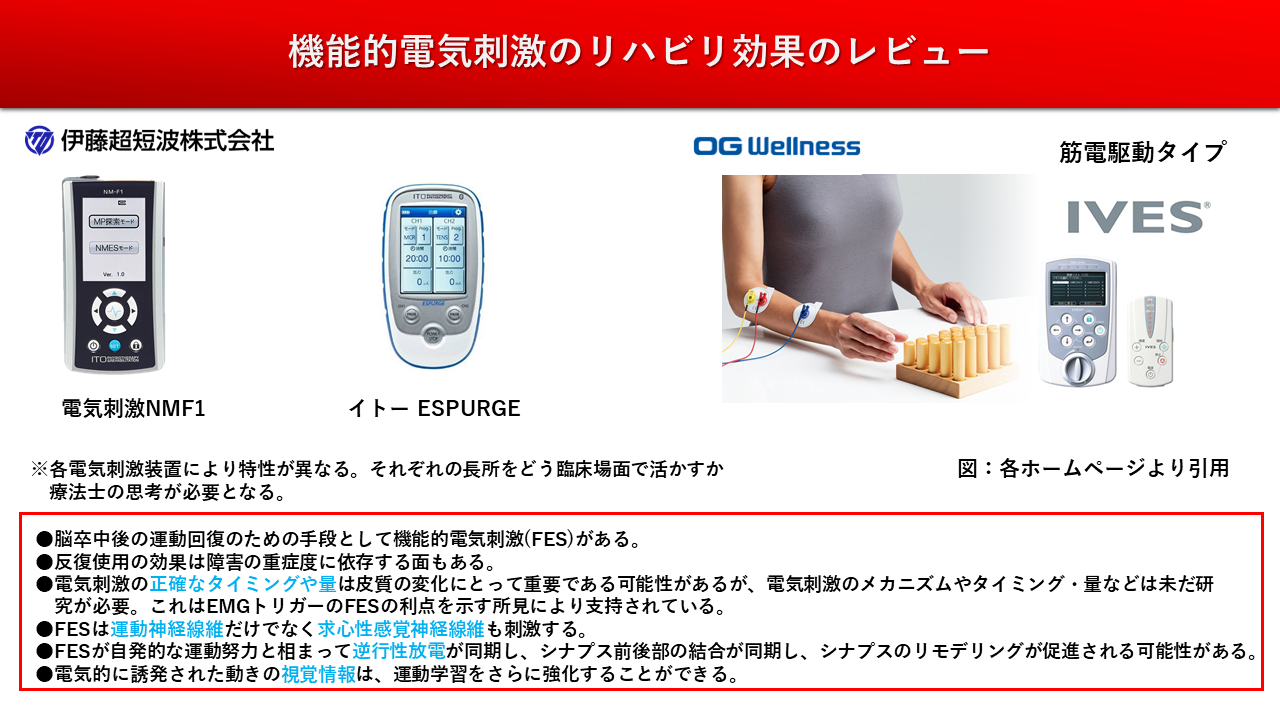

●脳卒中後の運動回復のための手段として機能的電気刺激(FES)があります。反復使用の効果は障害の重症度に依存する面もあります。電気刺激の正確なタイミングや量は皮質の変化にとって重要である可能性があるが、電気刺激のメカニズムやタイミング・量などは未だ研究が必要です。

●FESは運動神経線維だけでなく求心性感覚神経線維も刺激します。求心性入力の変化はげっ歯類の皮質の組織変化につながることが示されており、末梢神経の長期刺激はヒト皮質の運動ネットワークの変化を引き起こす可能性があります。

したがって、課題関連運動の実行と一時的に結合したFESによって提供される求心性フィードバックは、脳の可塑性を促進する可能性があります。

●電気刺激は運動神経線維の逆行性発火も誘発します。逆行性インパルスは、前角細胞の脱分極につながります。ラシュトンは、前角細胞への錐体路のシナプスが修正可能なヘブ型シナプスとして機能する可能性があると仮定しました。

この場合FESが自発的な運動努力と相まって、逆行性放電が同期し、シナプス前部と後部の結合が同期し、シナプスのリモデリングが促進されます。

●運動学習中の皮質再編成は、課題の特異性と高い機能的コンテンツを備えた、繰り返し実行される熟練した動きによって引き起こされます。さらに、電気的に誘発された動きの視覚情報は、運動学習をさらに強化することができます。その結果、機能的な電気刺激は、意味のある課題をシミュレートし、機能的な関連性を高めるという理由で運動回復を強化できます。

●痙縮に対して:脳卒中患者に対するFESを使用する研究は痙縮の低減を目的としていますが、過剰な痙縮は電気刺激の成功を複雑にする可能性があり、一部の研究では除外基準となっています。

FES治療後の痙縮の低下を示した研究がほとんどですが、対照群と比較して痙縮の低下を認めなかった研究もあります。刺激を成功させるためのもう1つの障害は、筋萎縮、サルコメアの喪失、結合組織への筋の変換、筋の静止長の減少などの固定による慢性組織の変化です。

さらに、二次的な変性である麻痺側の運動単位の喪失は、効果的なFESパフォーマンスを損なう可能性があります。

●レビュー全体で指摘されているように、研究全体の治療プロトコルは非常に不均一であり、結果を一般化する能力を制限しています。

FESから利益を得る患者(脳卒中後の段階、障害のレベル)の事前選択を可能にする明確な傾向は検出できませんでした。治療プロトコルに関しては、研究により、FESの長期使用による回復の強化が示唆されています。

最適な刺激パラメータを決定する必要があります。全体として、将来の研究では、FES後の機能回復の根底にある正確なメカニズムを特定する必要があります。

明日への臨床アイデア

脳卒中後の上肢機能障害に対するリハビリテーションとして、機能的電気刺激(FES)の使用が注目されています。FESは、運動神経を刺激することで筋収縮を引き起こし、目的とする動作を支援します。これにより、運動単位の動員を補助し、脳卒中による上肢機能の低下を改善する効果が期待されています。

電気刺激を効果的に活用するためには、以下の2つの要素が重要です。

目的運動時の自然なタイミングで刺激を行う:

- FESは、患者が意図する動作のタイミングに合わせて行うことで、脳-筋連携の強化が図られます。例えば、手を伸ばす際や指を握る際に適切なタイミングで刺激を行うことで、機能回復を促進します。

運動単位の動員を補助する:

- 重度の筋力低下が見られる患者でも、FESを使用することで必要な筋収縮を補助し、運動単位の再活性化を促します。これにより、筋の再教育や運動パターンの改善が期待されます。

臨床応用のアイデア

FESを使用した上肢リハビリテーションの臨床応用について、以下の具体的なアイデアを紹介します。

手指の屈曲と伸展の訓練:

- 手指の屈曲や伸展が困難な患者には、FESを使用して目的とする運動をサポートします。例えば、手指の屈曲時には屈筋群に、伸展時には伸筋群に刺激を与え、適切なタイミングで収縮を促します。

手首の運動制御の改善:

- 手首の屈曲・伸展や回旋動作に対してFESを使用することで、より正確な運動制御をサポートします。これにより、上肢全体の運動パターンの改善が期待できます。

肩関節の安定化:

- 上肢の動作に伴う肩関節の不安定性を補うため、三角筋や回旋筋群にFESを適用します。肩関節の安定性が向上することで、上肢の動きがスムーズになり、リーチ動作や物の把持が改善されます。

グリップ強度の向上:

- 握力の回復が求められる患者には、FESを利用して手指の屈筋群に刺激を与え、グリップ強度を向上させます。特に、手指の開閉運動を反復することで、日常生活動作における自主性が向上します。

協調運動の再教育:

- 上肢の多関節運動(例: 肘屈曲・伸展と手指屈曲)の協調性を再教育するために、FESをタイミングよく使用します。これにより、脳卒中後に崩れた運動パターンの再構築が期待されます。

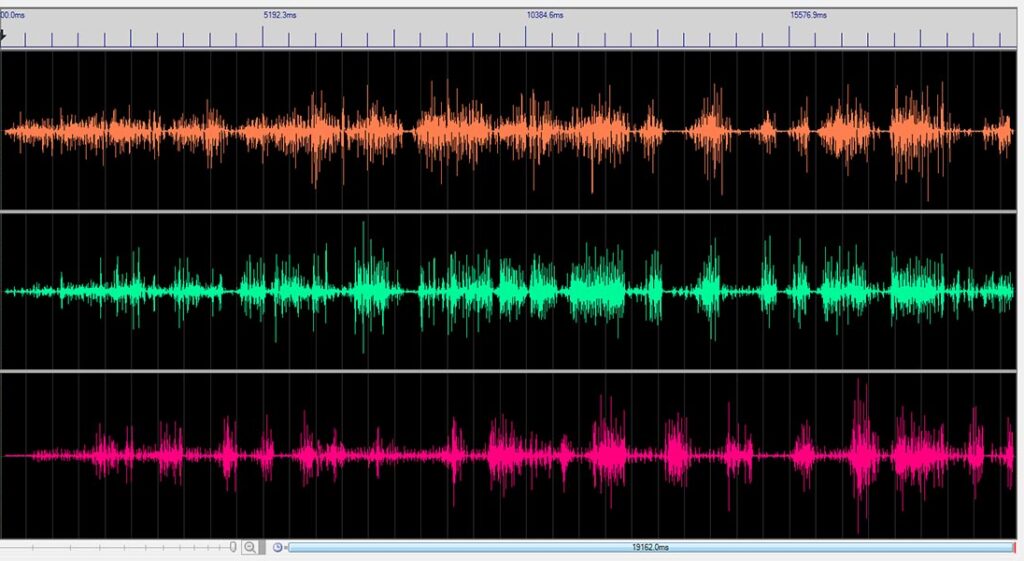

筋電図(EMG)を併用した機能的電気刺激(EMG-triggered FES)は、脳卒中後の上肢リハビリテーションにおいて、従来のFESと比較して、より効果的な手段として注目されています。以下に、EMG-triggered FESの効果や理論、臨床応用について詳しく説明します。

EMG-triggered FESの理論と原理

1. 筋電図(EMG)の活用:

EMGは、筋肉の電気活動を測定し、その信号をリアルタイムでフィードバックとして利用します。EMG-triggered FESでは、患者が意図的に筋肉を動かそうとした際に発生する微弱な筋電図信号をトリガーとして、電気刺激を発生させます。これにより、患者の自発的な努力をサポートし、目的とする動作を補助することができます。

2. 脳-筋連携の強化:

EMG-triggered FESは、患者が動作を意図した瞬間に電気刺激を加えることで、脳と筋肉の連携を強化します。このアプローチにより、脳内の運動プランニングと実際の筋肉活動との間のフィードバックループが形成され、神経可塑性の促進が期待されます。これにより、脳卒中後の機能回復が加速される可能性があります。

3. 個別化されたリハビリテーション:

患者の筋電図信号に基づいて電気刺激を行うため、患者ごとの運動能力や筋力に合わせた個別化されたリハビリテーションが可能です。これにより、過度な刺激や不十分な刺激を避け、最適な治療効果を得ることができます。

EMG-triggered FESの効果

1. 上肢機能の回復促進:

EMG-triggered FESは、脳卒中患者の上肢機能回復を促進します。手指や手首、肘の運動において、筋力の向上や動作の精度が改善され、日常生活動作(ADL)の遂行能力が向上することが報告されています。

2. 運動学習の促進:

EMG-triggered FESは、反復的な運動学習を支援するため、運動パターンの再学習を促進します。これは、脳卒中後に崩れた運動プランニングの再編成をサポートし、運動機能の長期的な改善に寄与します。

3. 患者のモチベーション向上:

患者が自発的に動作を開始し、その動作が成功することで電気刺激が発生するため、患者のリハビリテーションに対するモチベーションが向上します。成功体験の積み重ねが、リハビリテーションへの積極的な参加を促します。

新人療法士が注意すべきポイントと事前準備

上肢に対する機能的電気刺激(FES)を初めて実施する新人療法士が注意すべきポイントと事前準備のポイントを以下に10項目挙げます。

注意すべきポイント

患者の皮膚状態の確認:

- 電気刺激を行う部位の皮膚が健康であるかを確認し、傷や感染症がないかチェックします。

感覚障害の有無の確認:

- 患者に感覚障害がある場合、電気刺激が適切に感じられないことがあります。刺激の強さに注意を払い、過剰な刺激を避ける必要があります。

適切な電極配置:

- 電極を適切な位置に正確に配置することが重要です。解剖学的知識をもとに、刺激したい筋肉を正確にターゲットにするように配置します。

刺激パラメータの調整:

- 初めて使用する際は、低い刺激強度から始めて、患者の反応を見ながら徐々に調整します。過度の強度は筋肉や皮膚にダメージを与える可能性があります。

患者のフィードバックを重視:

- 刺激が不快でないか、痛みを伴わないかなど、患者のフィードバックを重視して進めます。定期的に患者に感想を聞き、調整を行います。

過度の筋疲労に注意:

- 電気刺激により筋肉が過度に疲労することを防ぐため、セッションの長さや頻度を適切に設定します。

心臓ペースメーカーの有無の確認:

- 心臓ペースメーカーを装着している患者に対してはFESの使用を避けるか、慎重に使用します。ペースメーカーに干渉するリスクがあるためです。

バッテリーや電極の状態確認:

- FESデバイスのバッテリーが十分に充電されていることを確認し、途中で電源が切れることがないように準備します。電極の劣化がないかも確認しましょう。古いものを使用すると火傷などの原因になる可能性があります。

安全な環境の確保:

- セッション中に患者が安定して座るか横になることができるよう、安全な環境を確保します。転倒のリスクを減らすことが重要です。

リハビリ目標の設定と説明:

- 患者と共にFESの目標を明確に設定し、どのような効果が期待できるのかを説明します。患者の理解と協力を得ることが重要です。

事前準備のポイント

患者の医療記録の確認:

- 既往歴や現在の健康状態を確認し、FESの適用が適切かどうかを判断します。

FESデバイスの動作確認:

- デバイスが正常に動作するか、事前にテストを行います。機器の不具合を防ぐために、定期的なメンテナンスも欠かせません。

電極の準備:

- 新しい電極または適切に消毒された電極を用意し、清潔な状態で患者に使用します。

患者の体位調整:

- 患者がリラックスして電気刺激を受けられるよう、体位を調整します。これにより、筋肉への刺激がより効果的になります。

説明資料の準備:

- FESについての簡単な説明資料を準備し、患者に事前に説明を行います。治療内容を理解してもらうことで、協力を得やすくなります。

タイマーの設定:

- 電気刺激のセッション時間を管理するために、タイマーを設定します。これにより、適切な時間でセッションを終了させることができます。

記録の準備:

- 刺激のパラメータや患者の反応を記録するためのシートを準備します。これにより、次回以降のセッションで参考にすることができます。

患者の安心感の確保:

- 患者が初めてのFESに対して不安を感じることが多いため、十分に説明し、質問に答えて安心感を与えます。

プログラム設定の確認:

- 使用するFESのプログラムが患者のリハビリ目標に合致しているかを確認し、必要に応じて設定を変更します。

補助具の準備:

- FESの効果を最大化するために必要な補助具(例: スプリント、固定具)を準備しておきます。

これらのポイントを押さえることで、FESを安全かつ効果的に実施し、患者の上肢機能の回復をサポートすることができます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)