STROKE LAB 臨床コース~臨床推論~

こんにちは

本日,STROKE LABにて臨床コース(基礎)が行われました.

4月から始まった上半期のコースも今月で最後のテーマとなります.

下半期は10月より開始となりますので,ご確認・ご応募をお待ちしております!

ところで,今月のテーマは「動作・課題分析からの臨床推論」です.

近年,臨床推論というワードはよく聴かれるようになってきましたが,推論するためにはまず動作・課題をしっかりと分析できることが必須となります!

9月テーマ:動作・課題分析からの臨床推論

患者様の身体に触れてセラピーする私たちセラピストにとって動作分析,課題分析は必須スキルです.

しかしながら,動作・課題分析の方法や精度・質は一般化しにくく,各セラピストの努力量やセンス,経験年数などの熟練度によるバイアスが強く入ってくるスキルでもあります.

患者様の身体状況の様相は多様であり,一般化した方法論で動作・課題を分析することは極めて困難ですが,患者様が困っている動作や日常生活上の課題を担当セラピストがリアルタイムで分析し,そこから推論立て,セラピーを実施する...

患者様にとっては自分の困っている動作・課題に対してダイレクトにアプローチしてもらえるので,患者様とセラピストが協業しながらセラピーを行えるというメリットがあります.

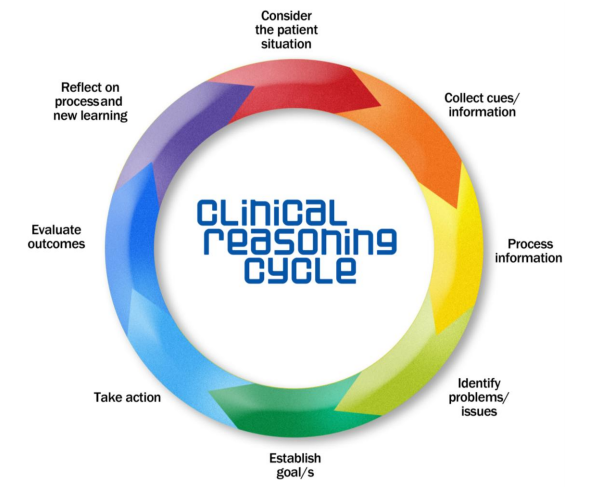

臨床推論には何が必要で,どのような思考が重要なのか?

動作・課題分析にまず必要なのは,患者様が困っている動作や課題から実際に分析することです.

課題からかけ離れたシュチエーション(例:寝返りが課題なのに立位で評価・治療するなど)での評価・分析,治療介入で効果がないわけではないですが,問題解決からはやや離れてしまいます.

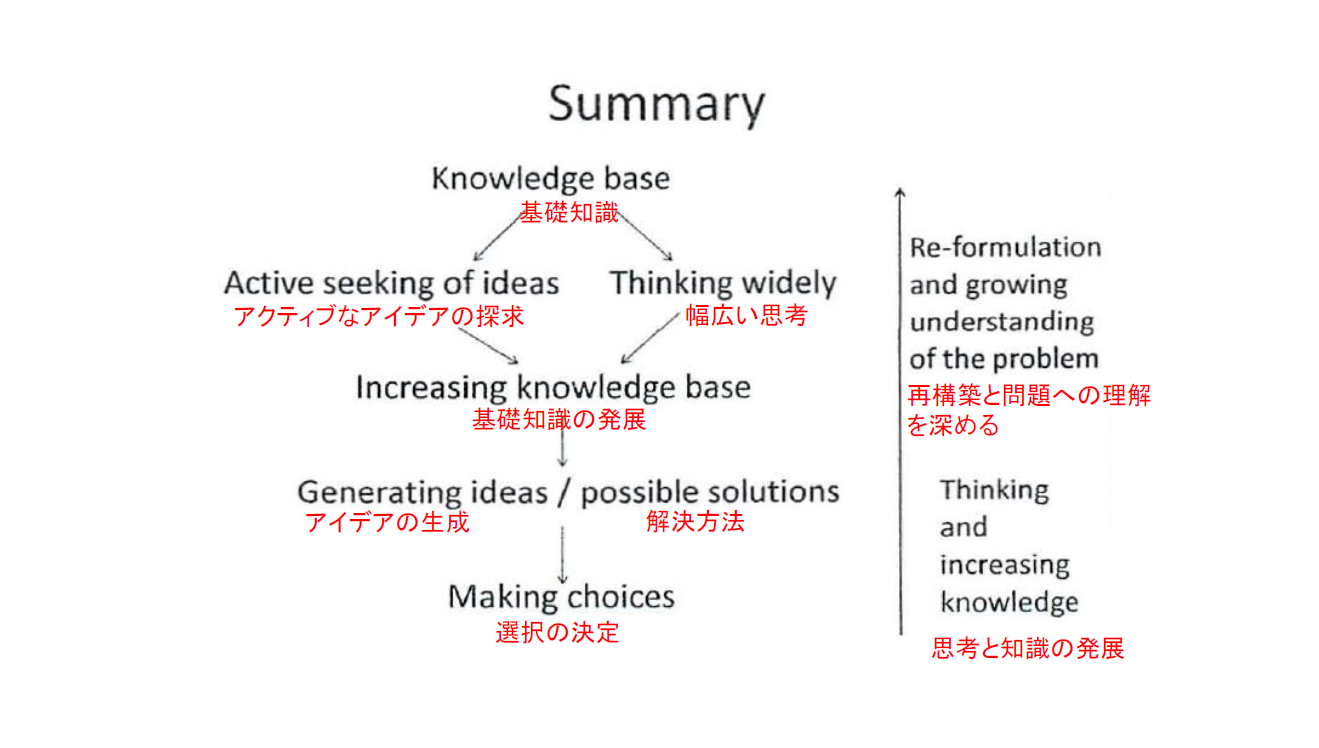

臨床推論に膨大な基礎知識量は絶対的に必要です.ですが,知識だけでは結果を出すことはできません.

上図のようにその基礎知識から自己でどのように推論し,アイデア付けするのかがとても大切になってきます!

知識を増やしながらも,実際の臨床で患者様に向き合う中で臨床推論能力は向上してきます!

今月の臨床推論のコースでは,塾生自身が動作・課題分析を行い,みんなの前で実際の治療までプレゼンしました!

皆さん徐々に知識を臨床へ応用するスキルが養われてきているようです!

(編集:齋藤 潤孝)

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)