脳卒中回復に必須!睡眠の重要性とチェックリスト・アイデア【2024年リハビリ論文サマリー】

論文を読む前に:脳卒中後の睡眠と運動学習

- 田中先生(リハビリテーション医師):専門医であり、新人療法士の指導を行っている。

- 石川さん(新人療法士):脳卒中患者のリハビリを担当している新人療法士。

石川さん: 「田中先生、最近担当している脳卒中後の患者さんのリハビリについて少しお聞きしたいのですが、運動学習を進めていく中で、何か他に注意すべき点はありますか?」

田中先生: 「いい質問だね、石川さん。運動学習は脳卒中リハビリの重要な要素だけれど、それと密接に関わるもう一つの重要な要素が『睡眠』なんだ。今日は、その睡眠がどのように運動学習に影響を与えるか、そして脳卒中後の患者が直面しやすい睡眠障害について話そう。」

1. 運動学習と睡眠の関係

田中先生: 「まず、運動学習とは、新しい動作や運動パターンを習得し、持続的な能力にするプロセスだね。脳卒中後、患者の神経可塑性を活かしてリハビリを進めるが、この神経可塑性には“睡眠”が重要な役割を果たしているんだ。」

石川さん: 「睡眠がリハビリに関係するんですか?」

田中先生: 「そうだ。睡眠は、日中に学習した新しい運動スキルや神経活動を定着させるために不可欠なんだ。具体的には、運動学習に関連する脳の領域、特に運動皮質が、睡眠中に活性化されていることが示されている。このプロセスがなければ、新しい運動パターンは長期的に定着しにくくなる。」

2. 研究から見る睡眠の役割

田中先生: 「最近の研究では、運動学習後に十分な睡眠をとった患者は、学習したスキルの維持とパフォーマンスの向上が確認されている。特に深い睡眠、つまりノンレム睡眠が、このプロセスに強く関与していることがわかっている。深い睡眠中に、日中の活動や学習内容が脳内で再処理され、神経回路の強化が行われるんだ。」

石川さん: 「それなら、運動学習がうまくいっても、睡眠が十分でないと学習効果が下がるということでしょうか?」

田中先生: 「その通り。リハビリの進行を最大限に引き出すには、適切な睡眠が欠かせない。特に新しい運動パターンを学習する際は、患者がしっかりと睡眠を確保できているかを確認することが重要だね。」

3. 脳卒中後の睡眠障害の影響

田中先生: 「ところで、脳卒中後の患者は、睡眠障害を抱えることが多いんだ。これが運動学習やリハビリ全体に悪影響を及ぼす。研究によると、脳卒中後の患者の30%から70%が何らかの睡眠障害を経験するとされている。これには、入眠困難、断続的な睡眠、早朝覚醒といった症状が含まれる。」

石川さん: 「睡眠障害がリハビリにどう影響するのでしょうか?」

田中先生: 「まず、睡眠不足や断片的な睡眠は、神経可塑性に悪影響を与える。結果として、日中の注意力や集中力も低下し、運動学習の効率が大幅に落ちてしまう。さらに、脳卒中後の疲労感や感情の不安定さも増すことがあるので、リハビリ全体が停滞するリスクがあるんだ。」

4. 睡眠障害の評価と介入方法

田中先生: 「だから、患者のリハビリに取り組む際には、睡眠障害の有無をしっかり評価する必要がある。まず、患者に睡眠の質やパターンについて尋ね、もし問題がある場合は、早めに対処することが大切だ。介入方法としては、睡眠衛生の指導や睡眠環境の改善を提案できる。」

石川さん: 「睡眠衛生ですか?」

田中先生: 「そうだ。例えば、寝る前のカフェイン摂取を避ける、リラックスできる環境を整える、規則正しい睡眠スケジュールを守るなどの基本的なアプローチだ。また、必要に応じて、専門医による診断や治療が必要な場合もある。」

5. リハビリにおける睡眠管理の重要性

田中先生: 「運動学習の効果を最大限に引き出すためには、睡眠の質を改善することが不可欠だ。睡眠障害が疑われる場合、リハビリだけでなく、睡眠管理も併せて行うことで、全体的なリハビリ効果が向上する。具体的な介入のタイミングとしては、リハビリセッションの合間に短い休息や仮眠を取り入れるのも有効だ。」

石川さん: 「患者さんがしっかり睡眠をとることで、リハビリの効果も向上するんですね。」

田中先生: 「そうだね。特に脳卒中後の神経可塑性を活かしたリハビリは、睡眠の質が大きく影響する。今後は、睡眠の観点からも患者をサポートするよう心がけてほしい。」

6. 実践的なアプローチ

石川さん: 「では、実際にどうやって睡眠を改善するアプローチを行えばいいですか?」

田中先生: 「まず、患者の睡眠状況を定期的に評価すること。睡眠日誌をつけてもらうと、睡眠のパターンや質が把握しやすい。また、睡眠障害が深刻な場合は、専門的な治療が必要なので、適切なタイミングで睡眠専門医に相談することも大切だ。最後に、リハビリ中も過度な疲労を避け、適切な休息を取ることを推奨することも忘れずに。」

結論

田中先生: 「まとめると、脳卒中後の運動学習を成功させるには、睡眠の質が重要な要素だ。睡眠障害はリハビリの進行を妨げる可能性が高いため、リハビリの一環として睡眠管理も意識することが求められる。これからの治療に活かしていこう。」

石川さん: 「とても勉強になりました。睡眠にも注意を払いながら、患者さんのリハビリを進めていきます。」

論文内容

カテゴリー

タイトル

脳梗塞後の回復における睡眠の役割とは?

●原著はThe Role of Sleep in Recovery Following Ischemic Stroke: A Review of Human and Animal Dataこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●脳卒中患者や高齢者において夜中に何度も起きるという話を聞く。睡眠時間やその質が体やパフォーマンスにどのように影響するか学習する為、本論文に至った。

内 容

背景

●睡眠呼吸障害、不眠症、むずむず脚症候群などの睡眠障害が脳卒中者で頻繁に観察され、脳卒中後の回復不良と心血管疾患罹患率の増加に関連しているという証拠が増えている。

●動物と人間の実験的および臨床的研究は、健康的な睡眠が神経可塑性を促進し、学習と記憶の改善をもたらすことを示唆している。

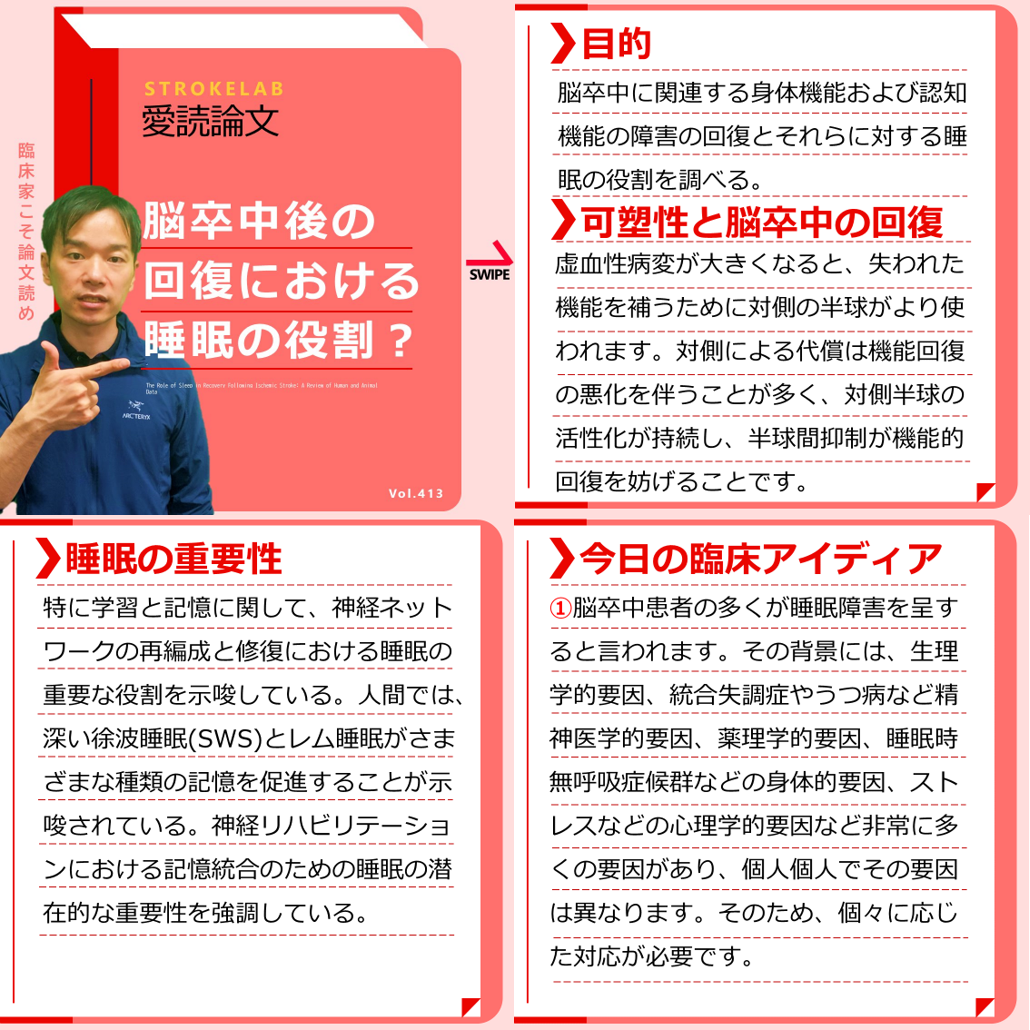

●このレビューでは、脳卒中に関連する身体機能および認知機能の障害の回復とそれらに対する睡眠の役割を調べる。

神経可塑性と脳卒中の回復

●動物実験と比較したヒトの脳卒中研究から得られたデータの解釈は、病変部位、脳卒中の重症度、危険因子および合併症等に関する患者の不均一性、病因および薬の併用、さらに治療の選択に加え、患者が治療を受ける時間は患者間で著しく異なる。

●それら脳卒中患者における不均一性にもかかわらず、脳卒中回復後の人間の神経可塑性変化に関する一貫した所見がある。虚血性病変が大きくなると、失われた機能を補うために対側の半球がより使われます。対側による代償は機能回復の悪化を伴うことが多い。

●脳卒中の亜急性期では、運動機能または認知機能障害の原因となる神経ネットワークを形成する脳領域が関わる、病変周囲および対側の病変領域の神経活動の増加が観察され、この活動の増加は神経学的回復の改善と関連しているという証拠がある。

●病変半球の抑制の背景にある理論的根拠は、脳卒中後の病変半球の活性化の減少と同時に、対側半球の活性化が持続し、半球間抑制が機能的回復を妨げることです。

機能回復における睡眠の重要性

●睡眠の役割はまだ完全には理解されていないが、多くの文献が、特に学習と記憶に関して、神経ネットワークの再編成と修復における睡眠の重要な役割を示唆している。それにも関わらず、睡眠の促進は脳卒中管理とリハビリテーションプロトコルにおいて一般的に考慮されていない。

睡眠は学習と記憶を促進する

●人間では、深い徐波睡眠(SWS)とレム睡眠がさまざまな種類の記憶を促進することが示唆されている。SWSは宣言的記憶(人間の記憶の一種で、事実と経験を保持するもの)の統合をサポートすると考えられているが、エピソード記憶と意味記憶(特定の場所や時間に関係せず,物事の意味を表わす)は、側頭葉内側の構造に依存している。

●REM睡眠は、手続き記憶、側頭葉内側に依存しない運動と知覚の記憶をサポートすると想定されている。

●単語ペアの学習とノンレム睡眠を含むミラートレース課題のトレーニングに続く昼寝は、単語ペアの検索パフォーマンスを向上させたが、ミラートレースのパフォーマンスは向上させなかった。しかし、知覚の学習は、レム睡眠とノンレム睡眠を含む昼寝後にのみ改善した。

●脳卒中患者の学習に対する睡眠の影響を体系的に調査した研究はわずかですが、睡眠は運動課題のパフォーマンスを高めることが示唆されている。

●上記の結果は、神経リハビリテーションにおける記憶統合のための睡眠の潜在的な重要性を強調している。

睡眠による学習促進の理論(一部抜粋)

●覚醒時に生物は偶然または意図的に新しい知識と技術を身につけ、環境のニーズに柔軟に適応する。この経験依存型の学習には長期増強(LTP:化学シナプスの高頻度刺激の後に起きるシナプス結合強度の持続的増加のことである。)が関与し、一般的に活性化されるニューロン間のシナプス接続が強化される。

●アクティブシステム統合理論では、新たに獲得した知識または技術の強化は、その後の睡眠中にコード化に関与する神経ネットワークが繰り返し再活性化することから生じると想定されている。

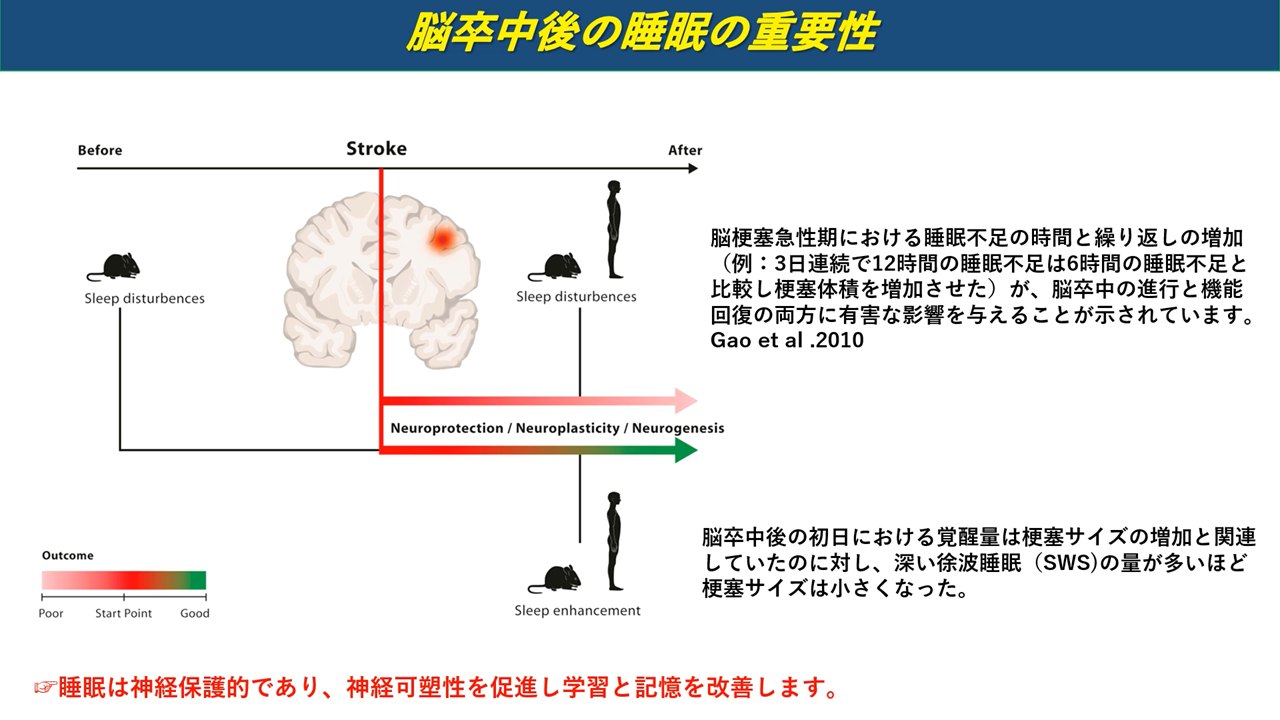

脳卒中後の睡眠障害について

●脳卒中後の睡眠障害は、脳卒中の急性期に有害な影響を与える可能性がある。不十分な睡眠または断片的な睡眠と悪い結果を結びつける可能性のあるメカニズムは、いくつかあり、交感神経の活性化、断続的な低酸素血症、酸化ストレス、頻繁な覚醒と睡眠の調節の乱れによる炎症性変化などがある。

●脳卒中後の睡眠障害は、脳卒中の亜急性期および慢性期(および神経可塑性プロセス)にも有害な影響を与える可能性がある。睡眠障害は、SWSおよびREM睡眠の減少に関連し、注意力および認知能力の低下に関与する。結果、新たに獲得された手続き的および宣言的記憶の神経可塑性に依存した統合が損なわれる可能性がある。

●不眠症の影響に関する大規模な研究は欠けているが、いくつかの研究では不眠症患者において機能的自立スコア、日常生活活動を評価するスコアおよび健康関連の生活の質によって評価される脳卒中患者の回復をより妨げるという証拠が示されている。最近の研究では、脳卒中後の2週間以内に不眠症重症度指数のスコアが高くなると、上肢運動機能が低下することも判明した。

●脳卒中の急性期に長時間睡眠をとることは有益(睡眠の神経保護機能)ですが、亜急性期と慢性期のトレーニングによる誘発される神経可塑性を促進するためにも重要となる可能性がある。

●睡眠障害の早期発見と治療は重要です。脳卒中急性期におけるCPAPによる睡眠時無呼吸症候群の治療を調査し、少なくとも部分的に神経学的回復に対する有益な効果を示唆している。睡眠時無呼吸症候群の治療による脳損傷周辺部の保護効果も示唆されている。

睡眠チェックリスト

睡眠を妨げている可能性がある原因を特定するためのチェック項目を下記に提示します。該当項目がないか確認してみましょう。

1. 心理的ストレスや不安

- 脳卒中の予後やリハビリテーションの進展、将来への不安が睡眠を妨げることがある。患者が眠れない理由に不安が関係しているかを確認する。

2. うつ症状

- 脳卒中後にうつ症状を呈する患者が多く、これが睡眠障害の一因となることがある。患者の気分の低下や意欲喪失が見られるかチェックする。

3. 日中の活動不足

- 運動麻痺やリハビリの制限により、日中の活動が不足すると夜間の睡眠が浅くなることがある。患者が日中に適切な運動や活動を行っているかを確認する。

4. 過度の疲労感

- リハビリや日常生活動作の困難さが疲労を増加させ、逆に睡眠を妨げることがある。疲労感が強すぎて睡眠が妨げられているかを確認する。

5. ベッドポジショニングの不快感

- ベッドでの姿勢が不快であることが睡眠を妨げている可能性がある。特に体位変換が難しい場合、痛みや痺れが発生しているかを確認する。

6. 身体的な痛みや不快感

- 脳卒中後の麻痺や感覚障害による痛みが睡眠を妨げることが多い。肩や腰、下肢の痛みなどがあるかチェックする。

7. 夜間のトイレ頻度

- 脳卒中後は排尿障害を伴うことがあり、夜間にトイレに頻繁に起きることで睡眠が中断されることがある。夜間の排尿の頻度が高いかどうか確認する。

8. 騒音や照明による環境要因

- 病室の騒音や不適切な照明が睡眠に悪影響を与えることがある。病室の照明や音環境が睡眠に適しているかを確認する。

9. 呼吸困難や睡眠時無呼吸

- 脳卒中後、呼吸筋の機能低下や睡眠時無呼吸症候群のリスクが増加し、これが睡眠を妨げる原因になることがある。患者が夜間に呼吸困難を感じているか確認する。

10. 睡眠のリズムの乱れ

- 入院生活により昼夜のリズムが乱れることがあり、これが睡眠の質を低下させる原因となる。日中の昼寝や夜間の覚醒が多いかをチェックする。

11. 脳損傷による認知機能の低下

- 脳損傷により認知機能が低下し、睡眠パターンや睡眠の質に影響が出る場合がある。認知機能や注意力の低下が見られるかを確認する。

12. 睡眠薬や鎮静剤の使用による影響

- 睡眠薬や鎮静剤の使用がかえって睡眠の質を悪化させることがある。薬物の使用とその影響を確認する。

13. ポジショニングによる呼吸困難

- ポジショニングが適切でない場合、呼吸が浅くなり、十分な酸素供給がされずに睡眠が浅くなることがある。適切な体位で呼吸が確保されているかを確認する。

14. 医療機器やモニターの影響

- 血圧計や心電図モニターなどの医療機器の音や光、体に付けられるセンサー類が患者の睡眠を妨げる可能性がある。医療機器が睡眠を妨げているかどうかをチェックする。

15. 外部との交流不足による孤立感

- 入院生活により家族や友人との交流が減少し、孤立感が強まることでストレスや不安が増加し、これが睡眠障害を引き起こすことがある。患者が孤独感を感じているかどうかを確認する。

これらのチェック項目を使って原因を特定し、個別の患者に合わせた介入方法を検討することで、脳卒中患者の睡眠障害を改善することが期待されます。

良質な睡眠をとるためのポイント

脳卒中後の患者にとって、入院中に良質な睡眠を確保することは、回復において非常に重要です。以下に、入院中に良質な睡眠を取るためのポイントを10つ示します。

1. 規則正しい睡眠スケジュールを守る

- 就寝時間と起床時間を毎日一定に保つことで、体内時計が整い、より良い睡眠の質が得られます。入院中でも可能な限り日中のリハビリと休息のバランスを保つことが大切です。

2. 寝る前のリラックスを心がける

- 寝る前にリラックスする時間を設けると、入眠しやすくなります。深呼吸や軽いストレッチ、瞑想などがリラックスを促進します。脳卒中後はストレスがかかりやすいため、リラックスの手法を習慣化することが効果的です。

3. 適切な環境を整える

- 病室の照明や温度、騒音を調整し、できるだけ静かで快適な環境を作ります。暗い環境がメラトニンの分泌を促進し、睡眠の質を向上させます。耳栓やアイマスクの使用も効果的です。

4. 昼寝は短くする

- 日中の過度な昼寝は夜間の睡眠を妨げる可能性があるため、昼寝は20〜30分以内に制限することが推奨されます。リハビリ後の疲労回復には短い昼寝が役立ちますが、長すぎると夜の眠りが浅くなることがあります。

5. カフェインや刺激物を避ける

- カフェインやニコチンなどの刺激物は、睡眠に悪影響を与えるため、寝る数時間前には避けるべきです。また、過度の食事や水分摂取も寝る直前には控えることで、夜間の覚醒を防ぐことができます。

6. 日中の光を浴びる

- 日中に十分な光を浴びることで、夜間の睡眠が促進されます。脳卒中患者でも、可能であれば日中に外に出て自然光を浴びるか、少なくとも病室の窓から太陽光を取り入れるようにします。

7. 適度な運動を取り入れる

- リハビリテーションの一環として、日中に適度な運動を行うと、夜の睡眠が深くなることが期待されます。ただし、就寝前の過度な運動は逆に興奮状態を引き起こすため、日中に実施することが望ましいです。

8. 睡眠前のリラクゼーション音楽や白色雑音を活用

- リラクゼーション音楽や白色雑音(ホワイトノイズ)は、外部の騒音を遮断し、リラックスした状態で入眠を促進するのに効果的です。脳卒中後は特に感覚が過敏になることがあるため、音環境の調整は有効です。

9. 痛みや不快感をコントロールする

- 脳卒中後に身体的な痛みや不快感が睡眠を妨げることが多いので、適切な体位変換やクッションの利用で負担を軽減します。また、必要に応じて医師に相談して痛み止めの処方を受けることも重要です。

10. 夜間のトイレの準備をする

- 夜中にトイレに頻繁に起きると、睡眠が中断されてしまいます。寝る前にトイレを済ませること、必要であればベッドサイドにポータブルトイレを設置して、夜間の移動を最小限に抑えることで、スムーズに再入眠しやすくなります。

これらのポイントを守ることで、脳卒中後の患者が良質な睡眠を確保し、リハビリテーションの効果を最大限に引き出すことが期待されます。睡眠の質の向上は、リハビリテーションの一環として、患者の早期回復に大いに寄与するでしょう。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)