【2024年版】歩行における腕振りの重要性、上肢・体幹トレーニングまで紹介 リハビリ論文サマリー

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

論文を読む前に

本論文のテーマは「歩行と腕振り」です。事前に講義形式で知識を取り入れてから読んでいきましょう。

登場人物

- 新人療法士: 丸山さん

- リハビリテーション医: 金子先生

腕振りの意義とその役割

金子先生: 「丸山さん、歩行における腕振りの意義について考えたことはありますか?」

丸山さん: 「腕振りは自然な動作ですが、その役割についてはあまり考えたことがありません。何か特別な意義があるのでしょうか?」

金子先生: 「腕振りは、単なるバランスを取るための動作以上に、歩行時の全体的な身体の安定性や効率に大きく関与しています。具体的には、腕振りは対側の脚の動きと連動して、歩行の安定性を確保する役割を果たしています。」

丸山さん: 「腕と脚が連動しているのですか?」

金子先生: 「その通りです。歩行時、右腕が前に振られると、左脚が前方に出ます。この交差した動きによって、体幹の回旋が制御され、エネルギー効率が向上します。腕振りがないと、体幹の回旋が過剰になり、歩行のエネルギー消費が増加することが報告されています。また、腕振りがあることで、歩行時の横方向のバランスが安定しやすくなり、転倒リスクが減少することが示されています。」

腕振りと体幹や下肢との関係性

丸山さん: 「腕振りと体幹や下肢の動きとの関係はどのように説明されますか?」

金子先生: 「腕振りは、歩行中の体幹と下肢の動きと密接に関連しています。腕が前後に振られることで、骨盤の回旋が適度に抑制され、下肢の動作がよりスムーズに行えるようになります。特に、体幹の回旋と下肢のステップが同期することで、歩行の効率性が向上します。これにより、歩行の際のエネルギー消費が減少し、持久力が向上します。」

丸山さん: 「具体的には、どのように腕振りが下肢に影響するのでしょうか?」

金子先生: 「例えば、左腕を前に振るとき、右脚が前方に踏み出す動きが促進されます。この対側の動きにより、歩行のリズムが整い、左右のバランスが保たれます。これが結果的に安定した歩行を支える要素となります。逆に、腕振りが制限されると、歩行リズムが崩れ、下肢の負担が増加しやすくなるのです。」

腕振りを阻害する要因

丸山さん: 「では、腕振りがうまく行えない場合、どのような要因が考えられるのでしょうか?」

金子先生: 「腕振りが阻害される要因には、いくつかの身体的および神経学的な原因が考えられます。まず、神経学的な要因としては、パーキンソン病などの神経変性疾患が挙げられます。パーキンソン病患者は、腕の揺れが少なくなる傾向があり、これが歩行の不安定性につながることがあります。」

丸山さん: 「その他には、どのような要因があるのでしょうか?」

金子先生: 「その他の要因としては、肩関節や腕の筋肉の痛み、可動域制限、または片麻痺による上肢の機能障害などが考えられます。これらの問題があると、自然な腕振りが制限され、結果として歩行の安定性が損なわれることがあります。また、腰部や体幹の筋力低下も、腕振りのリズムやバランスに影響を及ぼします。」

まとめ

金子先生: 「まとめると、腕振りは歩行の安定性とエネルギー効率において非常に重要な役割を果たしています。そのため、腕振りが阻害される要因を適切に評価し、適切なリハビリテーションを行うことが、患者の歩行能力の向上に不可欠です。」

丸山さん: 「非常に勉強になりました。これからの臨床で、腕振りの重要性をしっかりと意識していきたいと思います。」

論文内容

本論文を読むに至った思考・経緯

人はそれぞれ様々な腕の振り方をしている。どういった腕の振り方が効率的なのか?興味が沸き、断片的であるが腕の振りに関する論文を検索するに至った。

カテゴリー

歩行

タイトル

歩くことの意義 Dynamic arm swinging in human walking?PMCへ Steven H.Collins et al.(2009)

論文内容

研究目的・方法

•能動的な通常の腕振りは、わずかな労力しか必要とせず、間接的に代謝面での利益を提供することを仮説として挙げた。

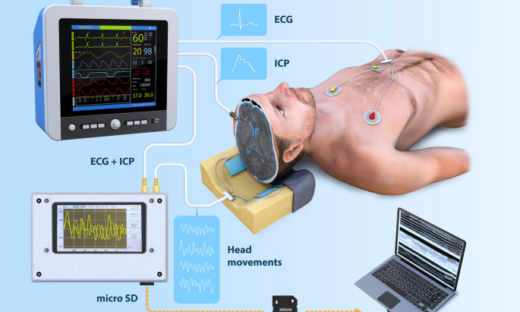

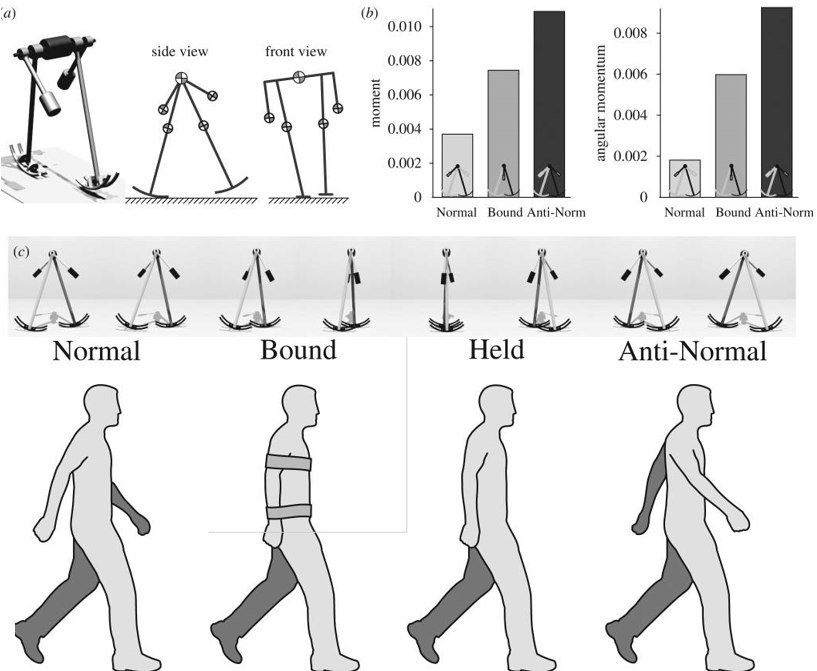

•本研究はパッシブダイナミックウォーキングモデル(受動的動歩行のモデル)による物理的実証と人間の歩行に対する機械的および代謝的影響を測定する実験を行った。

•1)通常の腕の振り2)腕を振らない(Held)3)腕を拘束される(bound)4)通常と逆方向への腕の振りの4つの条件下で実験された。

研究結果

•受動的動歩行のモデルは腕又は脚を駆動するトルクがなくても、人間と同様に腕を振った歩行を生成しましたが、正常とは反対の腕振りを伴うものも見受けられました。これはより大きな床反力モーメントを誘発し、人間で言えば筋努力を必要とする可能性が示唆されました。

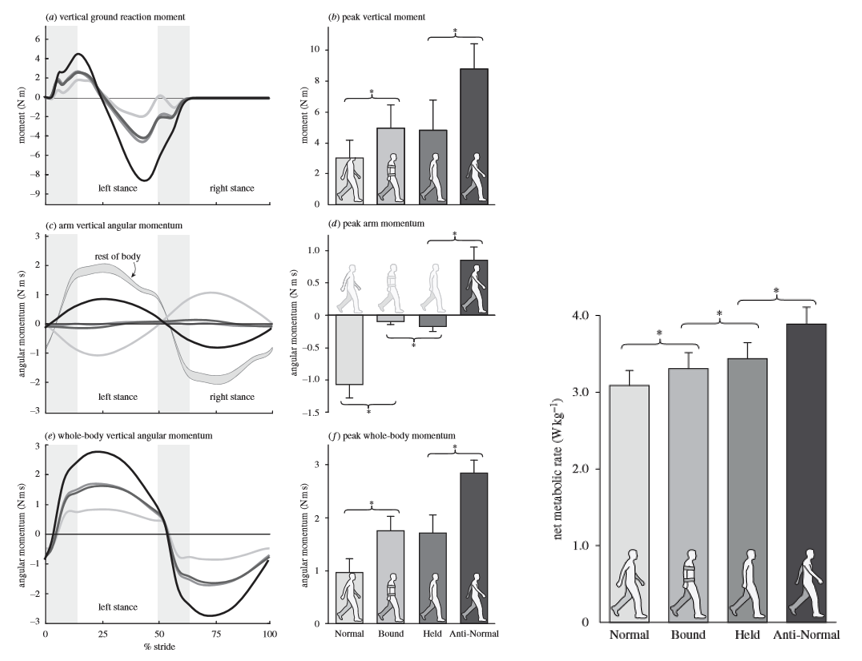

•人間の実験による測定では、通常の腕の振りは肩のトルクを最小限にする必要があり、腕を自発的に保持するには12%の代謝エネルギーが必要であることが示されました。通常と反対の腕振りは、床反力モーメントを大きくし代謝率を26%上昇させた。

•歩行力学の尺度の中で、垂直床反力モーメントは、腕振りの影響を最も受け、腕振りなしでは63%増加した。

•垂直方向の床反力モーメントは、腕の振り方の影響を強く受けます。床反力モーメントは、通常<腕を動かさない(held)<腕の拘束(bound)<逆の腕振りにて増加した。

通常であれば、腕の角運動量は脚とは逆位相である。腕振りが逆になると足と同位相になる。全身の角運動量は通常より保持・拘束状態で増加し、逆の腕振りでさらに増加した。

•腕の振りは垂直軸まわりの角運動量を減少させることが報告されている。この減少は、垂直方向の床反力モーメントの減少につながり、脚のエネルギー消費が減少することを伴う可能性が高い。

興味深かった内容/他論文からの追記

•腕の振り方一つで反力・代謝はじめ多くの変化が生まれる事が興味深かった。物理的な側面以外にもCPGはじめ神経系の振る舞いも追っていきたいと思う。

<下記>The how and why of arm swing during human walking.Pieter Meynsa et al(2013)

•受動的動歩行のモデルでも受動的に腕振りが見られたが、人間では歩行中の腕の振り時に三角筋、広背筋および僧帽筋を含むいくつかの筋肉の活動を伴うようである。

•リズミカルな腕のサイクリングが痙縮のあるヒラメ筋のH反射(脊髄の興奮性)を減少させることが判明しているため、腕の振りは脚の筋痙縮に有益な効果をもたらす可能性がある。⇒腕を前に振る(下肢立脚)か、後ろに振る(下肢遊脚)かでもヒラメ筋の反応は違うようである。

•腕の振り幅の増加は、歩行速度と歩幅を正規化したとの報告がある。

明日への臨床アイデア

腕振りによって歩行の効率性(努力量)が変化することは、上半身の治療が下肢・歩行を改善させる上で重要であるということである。

自主練習のアイデアとしては、上肢の土台となる脊柱の回旋の促通が挙げられます。

脊柱を回旋させることは、歩行時の体の回旋やスピードアップに繋がります。特に、大殿筋と広背筋の働きは、麻痺側の支持と非麻痺側の上肢の振りに大きく関係しています.

下の動画も参考に勉強しましょう!

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)