【2024年最新版】脳卒中リハビリにおけるリーチ動作訓練の効果:下肢・体幹機能と起立・歩行改善の秘訣

論文を読む前に

論文を読む前に、講義形式で上肢リーチ動作と下肢体幹機能・起立歩行との関係性についておさらいしましょう。

テーマ: 上肢のリーチ動作訓練の臨床応用

登場人物

- 新人療法士 石川さん

- リハビリテーション医師 田中先生

田中先生(医師としての視点で話す): 「石川さん、今日は上肢のリーチ動作訓練が体幹・股関節・足部機能に与える影響について、具体的な論文を基に説明したいと思います。」

石川さん: 「はい、よろしくお願いします。」

田中先生: 「まず、脳卒中患者のリハビリテーションにおける上肢のリーチ動作訓練について説明します。この訓練は、座位または立位で腕を伸ばして物を取る動作で、体幹、股関節、足部の機能を高めるとされています。」

訓練のメカニズム

田中先生: 「上肢のリーチ動作にはいくつかの重要なメカニズムが関わっています。まず、体幹の安定性についてですが、リーチ動作を行うと体幹の筋肉が活性化され、体幹の安定性が向上します。体幹が安定することで、股関節や足部の動きもスムーズになります。」

石川さん: 「体幹の安定性が向上するということは、どのように起立動作に影響を与えるのでしょうか?」

田中先生: 「良い質問ですね。体幹が安定することで、立ち上がりの際に必要な筋力が高まり、体幹を支える能力が向上します。これにより、座位から立ち上がる際の安定性が増し、起立動作がスムーズに行えるようになります。」

股関節と足部の機能

田中先生: 「次に、股関節と足部の機能についてですが、リーチ動作は股関節の屈曲や伸展を伴います。これにより、股関節の筋力が強化され、可動域の改善、荷重感覚の促通などが期待されます。」

石川さん: 「股関節の機能が改善されると、どのように起立や歩行に影響するのでしょうか?」

田中先生: 「股関節の機能が改善されることで、立ち上がりの際の力の伝達が効率的になります。つまり、股関節がしっかりと機能することで、座位から立ち上がる際の力のかけ方が適切になり、スムーズな起立が可能になります。また、歩行中の股関節の動きがスムーズになることで、歩行の安定性や効率が向上します。」

荷重移動の意識

田中先生: 「リーチ動作は荷重移動にも影響を与えます。リーチ中に体重を片側に移すことで、足部への荷重調整が促進されます。このプロセスにより、麻痺側の足部への荷重が改善され、立ち上がりや歩行時のバランスが向上します。」

石川さん: 「なるほど。リーチ動作を通じて、荷重の意識を高めることができるんですね。」

田中先生: 「その通りです。リーチ動作を実施する際には、荷重移動を意識させるようにしましょう。麻痺側の足部に適切な荷重をかけることで、立ち上がりや歩行の際のバランスが改善されます。」

田中先生: 「また、リーチ動作後には立ち上がりの練習を組み合わせることで、訓練の効果を最大限に引き出すことができます。」

まとめと今後の展望

田中先生: 「上肢のリーチ動作訓練が体幹、股関節、足部機能に与える影響を理解することで、より効果的なリハビリテーションが可能になります。今後は、実際の訓練を通じてこれらの理論を実践し、患者の改善を目指していきましょう。」

石川さん: 「ありがとうございます。今日の講義を参考にして、訓練プログラムを作成し、患者により良いリハビリテーションを提供できるように努めます。」

田中先生: 「期待しています。頑張ってください。」

論文内容

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

脳卒中患者のリーチ動作練習の効果Sitting training early after stroke improves sitting ability and quality and carries over to standing up but not to walking: a randomised trial.?PubMedへ Dean CM.et al.(2007)

本論文を読むに至った思考・経緯

•多くの臨床の現場で用いられるリーチ動作練習が結果としてどのような効果を上げているのか興味を持ち、本論文に至る。

論文内容

研究背景・目的

•座位能力は、座った姿勢を保持する能力だけでなく、何か物を取る等BOSを超え様々な物にリーチしていくような能力も含まれる。この能力は、脳卒中後の患者様にとって自立した生活を行う為に不可欠なスキルである。本論文は、脳卒中後早期の座位練習のタスクの違いにより効果に差があるか、また立位や歩行など他の能力に持ち越しされるかを研究した論文である。また、訓練を終了してから6ヶ月間維持されているか調査した。

研究方法

•参加者は脳卒中後3ヵ月未満の介助なしに座位保持ができる12人の患者である。

•実験グループは、リーチ動作練習を含む2週間の座位訓練を行った。対照群は、2週間の擬似的な座位訓練を完了した。これは、腕の長さの範囲内での認知操作を行うことを含んでいる。

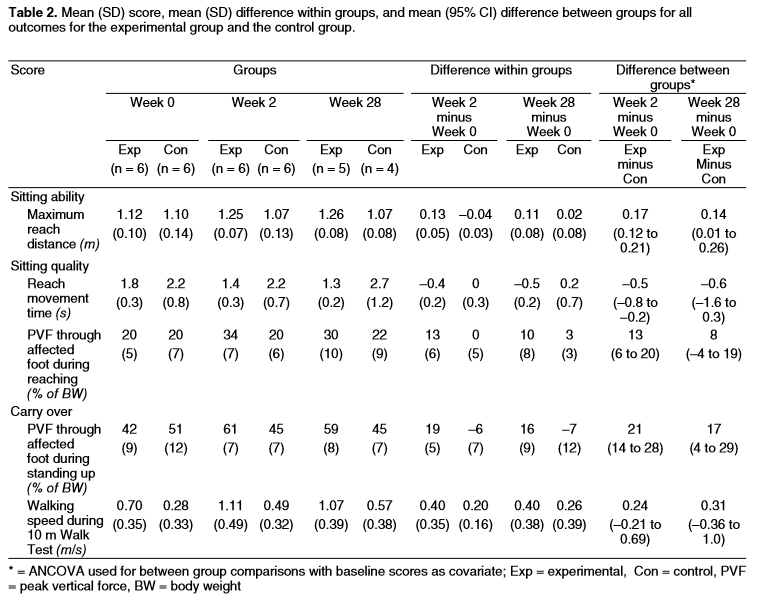

•主に座位保持能力(最大リーチ距離)を調査した。副次的に座位の質(①麻痺側下肢方向へのリーチ動作の目標までの到達時間②麻痺側下肢の最大垂直力)、10m歩行テスト中の立ち上がり動作の麻痺側下肢の最大垂直力および歩行速度を調査した。結果は、訓練の前後および6ヵ月後にとられた。

研究結果

•2週間の訓練後、実験群はリーチ動作において最大到達距離を0.17m増加し、0.5秒移動時間を短縮し、麻痺側下肢の最大垂直力を体重の13%増加させた。立ち上がり動作時に対象群と比較し荷重量の21%増加を示した。

•6ヶ月後、最大リーチ距離と立ち上がり時の麻痺側下肢の最大垂直力の維持に関し有意差を示した。しかし、リーチ動作時の麻痺側下肢を通る最大垂直力とリーチ到達にかかる時間は6か月後に有意差がなかった。

•立ち上がりでは2週間および6ヵ月の訓練後に、実験群は対照群と比較し麻痺側下肢の最大垂直力を増加させた。

•2週間または6ヵ月の訓練後の10m歩行試験中の歩行速度に有意差はなかった。

他論文からの追記

•同様の実験が脳卒中後1年以上経過した患者で行われている。リーチ練習を含む座位訓練プログラムに参加した被験者は、練習を行わないCON群と比較し、より早くリーチを行い、麻痺側下肢への荷重量を増加させ、麻痺筋の活性化を増加させることができた。sit to standでの改善が見られた。Task-related training improves performance of seated reaching tasks after stroke.A randomized controlled trial.Dean CM. et al(1997)

•脳卒中患者において様々な知覚入力の座位バランストレーニングを行ったグループと知覚入力なしに練習を行ったグループでは、訓練後に双方がバランスおよび生活の質において有意に改善したが、実験群においてより有意な改善が見られた。⇒Effect of sitting balance training under varied sensory input on balance and quality of life in stroke patients . Ibrahimi N et al.(2010)

明日への臨床アイデア

脳卒中患者における上肢のリーチ動作訓練は、足部や股関節・体幹機能、麻痺側への荷重などにも良い影響を与え、結果的に起立や歩行に改善をもたらします。

①上肢のリーチ動作訓練の臨床的意義

1. 体幹の安定性と協調性の向上

リーチ動作は、座位または立位で腕を伸ばして物を取る動作です。この動作は、体幹の安定性を必要とします。体幹の筋肉が活性化されることで、体幹のコアが強化され、姿勢の安定性が向上します。体幹の安定性が高まると、他の部位(足部や股関節)の機能も改善される可能性があります。

臨床アイデア: 上肢リーチ動作をトレーニングに組み込む際に、体幹の安定性を意識した姿勢を保つよう指導する。これにより、体幹の強化と協調性の改善を図ることができます。

2. 荷重量・コントロールの改善

リーチ動作では、手の届く範囲を広げるために、体重を片側に偏らせることが多くなります。これにより、足部の荷重の調整や股関節の可動域が促進されます。

臨床アイデア: リーチ動作を行う際に、下肢への荷重を意識させるため、膝・つま先の方向へのリーチ動作練習を実施し、上肢〜体幹〜足部といった連動した動きを意識させます。また、少しずらすことで麻痺側上で荷重やバランスの調整を促すことも可能と思われます。

3. 股関節の可動域と筋力の向上

リーチ動作により、股関節の屈曲や伸展を伴うため、股関節の可動域や筋力の改善が期待されます。特に、リーチ動作が股関節の前方屈曲を伴う場合、股関節の筋肉が強化され、立ち上がりや歩行の際の股関節の安定性が向上します。

臨床アイデア: 上肢リーチ動作を股関節の動きと連動させる練習を行う。例えば、リーチ動作に伴い股関節の屈曲や伸展を意識させ、股関節の筋力と可動域を改善するエクササイズを組み込む。

4. 歩行の改善

リーチ動作の改善により、足部や股関節の協調性が向上するため、歩行時の安定性やスムーズさが改善される可能性があります。また、体幹の強化も歩行中のバランスをサポートします。

臨床アイデア: リーチ動作のトレーニング後に、歩行練習を組み合わせることで、リーチ動作による体幹の安定性や足部の荷重調整の効果を歩行に活かす。歩行の際にリーチ動作を模倣した練習を行い、実際の歩行パターンに関連付ける。

上肢のリーチ動作訓練は、体幹の安定性、足部や股関節の機能、荷重方向の調整に良い影響を与え、結果的に起立や歩行に改善をもたらす可能性があります。これらの効果を最大限に引き出すためには、体幹の強化、荷重調整、股関節の可動域の改善を意識したトレーニングプログラムを設計することが重要です。

②脳卒中患者の臨床における介入ポイント

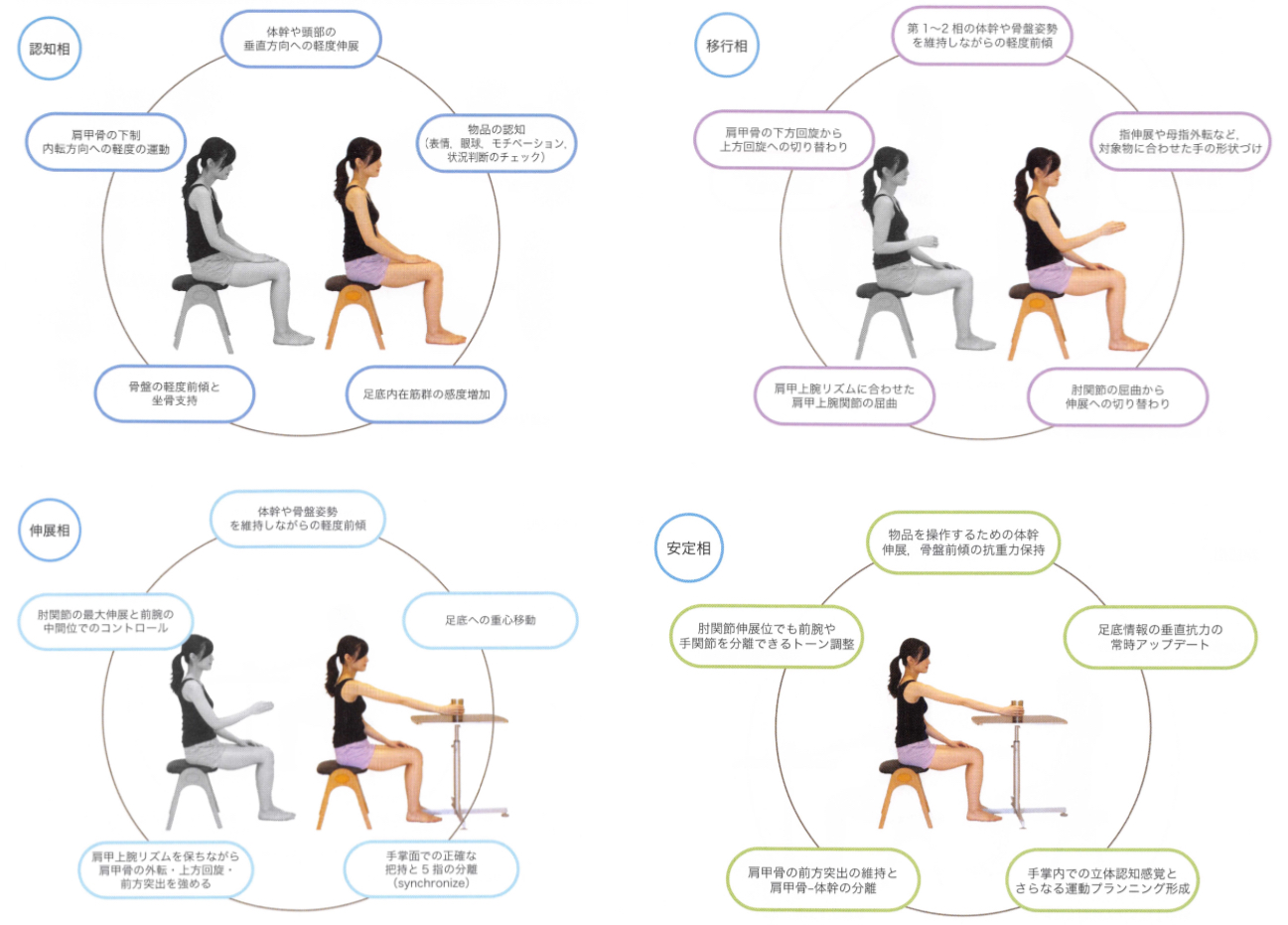

脳卒中患者の場合、肩甲骨周囲の低緊張により上肢の質量が従重力に対して崩れ、結果的に下肢への負担が大きくなります。これにより股関節戦略を強めたり、過剰な大腿四頭筋やハムストリングスの収縮を必要とし、最終の股関節伸展が阻害されやすくなります。

そのため、上肢の治療に加え、日々旋の車椅子使用の際に麻痺側上肢をポジショニングしておくことは、下肢への負担を軽減させるうえで有用です。立ち上がりにおいては、肩甲骨の上方回旋が重要で、僧帽筋上部、下部、前鋸筋の協調的な活動が必要となります。

臨床場面では僧帽筋上部線維の過剰な予測的活動(anticipatedincreased activation)が上方回旋を阻害し、前鋸筋などの不活性化、CoMの前方移動に悪影響を及ぼしやすくなります。脳卒中により肩関節の不安定性が生じると、1)肩甲骨の内旋の増大、2)下方回旋の増大、3)肩甲骨前傾の増大、4)上腕骨内旋が誘発されやすいため、立ち上がり時に考慮しておく必要があります.

新人療法士が注意すべきポイントと事前準備

新人療法士が脳卒中患者に対して上肢のリーチ動作訓練を実施する際に注意すべきポイントと事前準備のポイントを以下にまとめました。

注意すべきポイント

患者の安全性の確保

- 説明: リーチ動作中に患者が転倒するリスクがあるため、安全対策を講じる必要があります。訓練中は常に患者の近くに立ち、適切なサポートを提供することが重要です。

- 実施方法: 患者が安定した姿勢を保てるように、必要に応じて手すりや支持具を使用する。

体幹の安定性の確認

- 説明: 上肢のリーチ動作は体幹の安定性に依存するため、体幹がしっかりと安定しているかを確認しながら訓練を進める必要があります。

- 実施方法: リーチ動作を行う前に体幹の安定性を確認し、必要な場合は体幹強化のエクササイズを組み合わせる。

荷重移動の意識付け

- 説明: リーチ動作が下肢や股関節の荷重移動に影響を与えるため、患者に対して荷重の意識を持たせることが重要です。

- 実施方法: リーチ動作の際に、体重移動の感覚を意識するように指導し、麻痺側の足への荷重を増やす練習を行う。

リーチ動作の範囲と難易度の調整

- 説明: 患者の機能レベルに応じてリーチ動作の範囲や難易度を調整することが重要です。無理な範囲でのリーチは怪我のリスクを高める可能性があります。

- 実施方法: 初期には短いリーチ距離から始め、患者の進行に応じてリーチ距離や方向を徐々に増やす。

動作のスムーズさと協調性の確認

- 説明: リーチ動作中の動作のスムーズさと協調性を確認し、患者が適切な動作を行っているかをチェックすることが重要です。

- 実施方法: 動作のスムーズさを確認し、必要に応じて動作の指導や修正を行う。

患者の体力と疲労の管理

- 説明: リーチ動作は体力を要するため、患者の体力と疲労度を管理する必要があります。過度な疲労はリハビリテーションの効果を減少させる可能性があります。

- 実施方法: 訓練中に患者の疲労度をモニタリングし、必要に応じて休息を取らせる。

動作の反復とフィードバック

- 説明: リーチ動作の訓練は反復が重要です。また、適切なフィードバックを提供することで患者の動作改善が促進されます。

- 実施方法: 訓練後に患者に対して具体的なフィードバックを行い、動作の改善点や成功体験を伝える。

訓練のバリエーションの導入

- 説明: 単調な訓練は患者のモチベーションを低下させる可能性があります。動作のバリエーションを導入することで訓練の効果を高めることができます。

- 実施方法: リーチ動作にさまざまなバリエーションを加え、例えば異なる方向や物の重さを変えるなどして訓練を行う。

患者の心理的なサポート

- 説明: リハビリテーションには心理的なサポートも重要です。患者が訓練に対して不安やストレスを感じる場合、適切なサポートが必要です。

- 実施方法: 患者に対してリーチ動作の意義や進捗状況を説明し、ポジティブなフィードバックを行う。

訓練効果の定期的な評価

- 説明: 訓練の効果を定期的に評価し、必要に応じて訓練プログラムを調整することが重要です。

- 実施方法: 定期的にリーチ動作の評価を行い、最大リーチ距離や体幹の安定性などの指標を確認し、訓練内容を改善する。

これらのポイントを踏まえてリーチ動作訓練を実施することで、脳卒中患者に対して安全かつ効果的なリハビリテーションを提供することができます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)