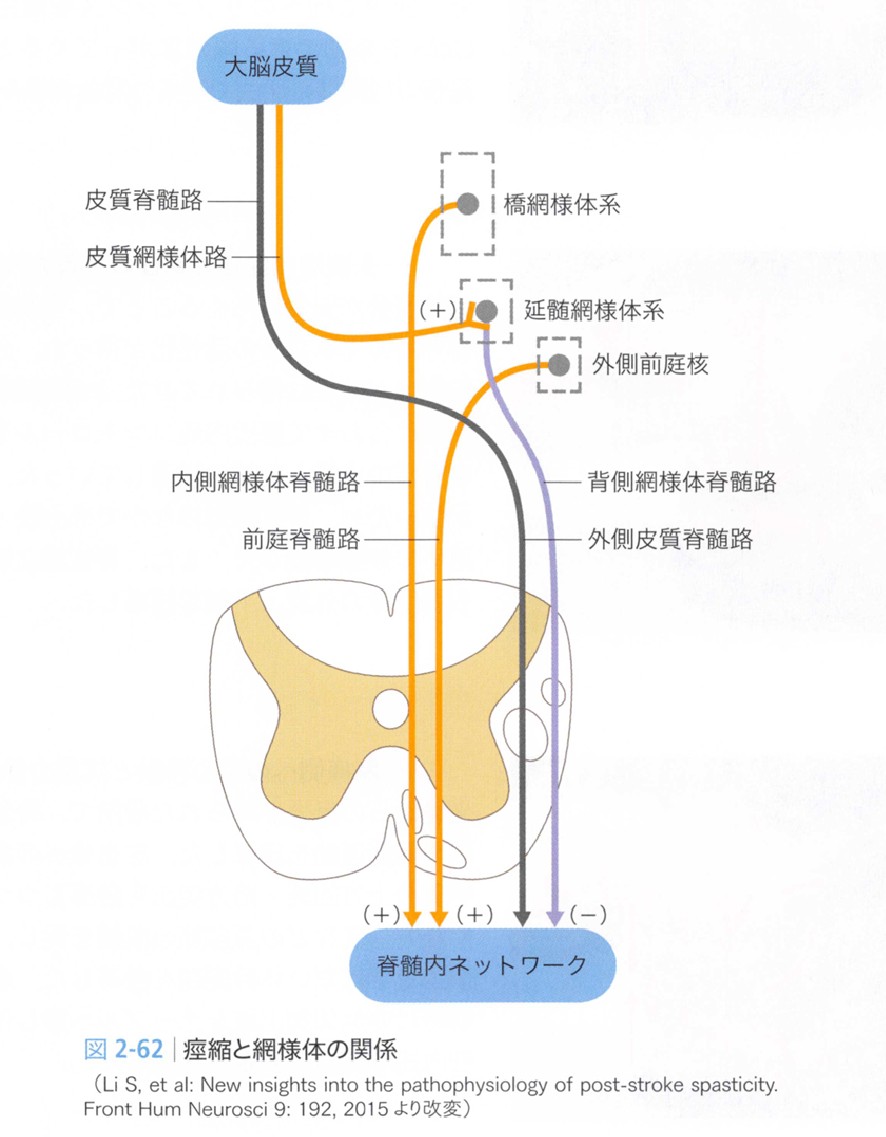

【2025年版】脳梗塞後の痙縮メカニズム(皮質脊髄路vs網様体脊髄路vs前庭脊髄路)を大公開!!

【1. 内側網様体脊髄路(medial Reticulospinal Tract:med-RST)の過興奮】

脳卒中後、脳幹の「網様体脊髄路(RST)」、特に内側RSTの働きが強くなります。

この経路は、脳の前運動野から橋(脳幹の一部)を通って脊髄へ下り、両側のα運動ニューロン(筋肉を動かす神経)を持続的に興奮させます。

-

何が起きる?

内側RSTはもともと、姿勢を保つ抗重力筋(特に体幹や肩周囲の屈筋)を活性化しやすい性質があります。脳卒中後に皮質脊髄路がダメージを受けると、このRSTが優位となり、上腕二頭筋長頭(肩から肘をまたぐ筋肉)などのトーヌス(筋緊張)が高まりやすくなります。 -

臨床でどう見える?

肩関節の骨頭(上腕骨頭)は、筋肉バランスが崩れることで前方へ突き出しやすくなり、軽度の下方亜脱臼も起こりやすくなります。触診では、肩の前面が膨らんで骨頭が目立つことがあります。

【2. 外側前庭脊髄路(lateral Vestibulospinal Tract:lat-VST)との協調失調】

前庭脊髄路(VST)は、身体のバランスを保つために重要な経路です。特に外側VSTは、前庭核(耳の奥の平衡感覚を司る部位)から脊髄に信号を送り、体幹や近位筋を制御します。

-

何が起きる?

脳卒中後は、VSTの働きが過剰になりがちです。体性感覚や平衡感覚からの情報が過度に肩の筋肉へ伝わると、肩甲下筋や大胸筋が同時に収縮しやすくなり、「スパズム」のような状態が現れます。 -

臨床でどう見える?

肩関節は過度に内旋(内側にねじれる動き)が強調され、前方・下方への剪断(ずれる力)が増します。例えば、キャッチボールのような動きで痛みが出やすくなります。触診や動作観察では、肩の動きがぎこちなく、内旋位で固まってしまうことが見られます。

【3. 伸張反射ループの再構築】

伸張反射は、筋肉が急に伸ばされた時に無意識に収縮する反応です。

脳卒中後は、この伸張反射のしきい値(反応の出やすさ)が低くなり、β運動ニューロンの働きも加わって、筋肉内の「クロスブリッジ(筋フィラメントの結合)」が短縮したまま固定されやすくなります。

-

何が起きる?

普段よりも少し早く筋肉が収縮反応を起こしやすくなり、動かそうとすると「カクッ」と急に抵抗を感じる、いわゆる「キャッチ現象」や、弾き戻されるような「クラズム」が現れます。 -

臨床でどう見える?

関節可動域を他動的に(他人の手で)広げようとしたとき、特に肩の外転や屈曲の終わり付近で前下方の関節包が突っ張る感覚が患者さんから訴えられます。

| メカニズム | 神経生理のポイント | 肩複合体での臨床所見 |

|---|---|---|

| ① 内側網様体脊髄路(med-RST)の過興奮 | – 前運動野→橋網様体核→両側α運動ニューロンをトニック賦活- 抗重力・近位屈筋への発火バイアスが亢進 | – 上腕二頭筋長頭の持続高トーヌス- 肩関節前下方へ求心力不均衡 → 骨頭の前方突出・軽度下方亜脱臼 |

| ② 外側前庭脊髄路(lat-VST)との協調失調 | – 前庭核(体性感覚・内耳入力)→同側αMNを相加- 腱板筋を“リズミックスパズム”様に同調 | – 肩甲下筋+大胸筋の共同収縮優位- 上腕骨が過内旋+前下剪断し、キャッチアップ投球動作で疼痛誘発 |

| ③ 伸張反射ループの再構築 | – Ⅰa伸張反射閾値↓、βMNコアクティベーション↑- サルコメア短縮保持でクロスブリッジ固着 | – 速度依存性の“キャッチ”+クラズム様弾き戻り- 他動外転終域で前下関節包が張る感を訴える |

脳卒中後の伸張反射と筋の“固着”メカニズム ― 詳細解説

1. 伸張反射の閾値低下とは?

-

伸張反射は、筋肉が急に伸ばされると無意識に収縮して抵抗する仕組みです。

-

脳卒中後、上位運動ニューロン(皮質脊髄路)の抑制が失われることで、脊髄レベルでのⅠa求心性線維(筋紡錘からの信号)が容易にα運動ニューロンへ到達しやすくなります。

-

その結果、伸張反射のしきい値、つまり「どのくらいの伸ばされる刺激で筋肉が勝手に収縮するか」のハードルが低下します。わずかな動きや速いストレッチで“カクッ”と収縮が始まる現象です。

2. β運動ニューロン(βMN)の役割

-

通常、筋肉の収縮はα運動ニューロンが中心ですが、β運動ニューロンはα運動ニューロンと一緒に活動し、筋紡錘(筋の感覚センサー)と筋線維の両方を調整します。

-

脳卒中後は、βMNの活動も増加しやすく、筋紡錘の感度が高まるため、筋肉が“伸ばされている”という信号がより強く・頻繁に脊髄へ伝わります。

-

これによって、筋肉は常に“縮まなければ”という状態になりやすく、緊張を維持する背景となります。

3. クロスブリッジ短縮保持(Cross-Bridge 固着)

-

筋肉は、アクチンとミオシンというタンパク質が「クロスブリッジ」と呼ばれる結合を作って収縮します。

-

本来は、収縮・弛緩が交互に行われますが、脳卒中後は持続的な筋緊張や、異常な反射ループの強化により、クロスブリッジが短縮した状態で長く固定されやすくなります。

-

これを「短縮保持」や「固着」と呼びます。

→ 物理的には、サルコメアが伸びきらずに短いままの状態でロックされ、筋が“硬いゴム”のように伸びづらくなる。 -

結果として、関節の可動域制限や抵抗感(クラズムやキャッチ現象)が現れます。

【臨床の現場では】

-

他動的なストレッチや関節可動域訓練で、“引っかかる”“バチンと跳ね返される”ような感覚は、このクロスブリッジの固着や、伸張反射の閾値低下によるものです。

-

一度固着したクロスブリッジは、単なるストレッチでは解けにくく、

温熱療法やCPM(持続他動運動)、振動刺激などの組み合わせが有効とされています。 -

臨床的には、筋の“粘弾性の変化”や“弾き戻りの強さ”を経時的に観察し、個別に介入を工夫する必要があります。

臨床応用のヒント(新人療法士へのアドバイス)

-

内側RST優位の場合

起き上がり動作や日常生活動作で、肩の骨頭位置を定期的に観察・触診しましょう。早期からFES(機能的電気刺激)で棘上筋や三角筋を賦活し、求心圧(骨頭を正しい位置に保つ力)を維持することで、将来の痙縮悪化や亜脱臼を予防しやすくなります。 -

VSTの過活動や内旋固縮が目立つ場合

視覚的フィードバックや肩外旋・前鋸筋の協調運動訓練などを積極的に取り入れ、肩の動きを“外側へ開く”方向に促しましょう。 -

伸張反射の再構築が進んでいる場合

単なるストレッチだけでなく、持続的なCPM(持続他動運動)や温熱療法も併用し、筋肉や関節包の粘弾性改善を図りましょう。

まとめ

-

「脳卒中後の肩の異常筋緊張は、脳幹の下行路(RST・VST)優位と伸張反射ループの再構築が主な背景である」

-

「筋緊張のパターンや関節可動域の変化は、神経メカニズムの変化を反映している」

-

「臨床場面では、骨頭位置・筋緊張・動作パターンをよく観察し、個々の神経バランスを意識したアプローチが重要」

予備知識

2. (+)/(–) マークが示す “シナプス極性”

-

(+):α運動ニューロンを直接または間接的に興奮 → 筋緊張↑

-

(–):抑制性介在ニューロンを介して α運動ニューロン活動を抑制 → 筋緊張↓

脳卒中で CST の (–) ブレーキが失われると、RST・VST の (+) 入力が相対的に優位になり、伸張反射の閾値が下がる=痙縮の温床。

| ステップ | 図中の箇所 | 生理・病態メカニズム |

|---|---|---|

| ① 上位抑制の消失 | 黒線(CST)が断たれる | Ia 抑制・Renshaw 抑制↓ → 反射ループが感作 |

| ② 網様体経路の代償亢進 | 橙太線(med-RST)の(+) | 近位屈筋トーヌス↑ → 肩・肘屈曲、骨頭前下方へ |

| ③ 前庭入力の過同調 | 紫線(lat-VST)の(+) | 伸展スパズム・尖足・立位バランス硬直 |

| ④ 抑制 RST の弱化 | 灰線の(–)低下 | トーンを“引き算”できず、全体過緊張 |

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)