【2025年】愛媛県の自費リハビリ完全ガイド|松山市・今治市・新居浜市・宇和島市ほか徹底網羅!オンライン・訪問リハの可能性まで

“ 諦めないあなたへ ――

STROKE LABのリハビリが人生を変える理由

あなたの「もう一度動きたい」を、私たちが本気で支えます。

設立10周年の確かな実績。東京・大阪の広々としたスペースで、

厳選された熟練療法士が“あなたの一歩”を全力でサポート。

ここには、諦めない仲間と、最先端の技術があります。

STROKE LABには、「もう一度歩きたい」「手を動かしたい」と願う方が、

今日も全国から集まっています。

一人ひとりの“できる”を叶えるため、私たちは最新の科学と“人の心”を両輪に、日々挑戦し続けています。

「無理かもしれない」と感じたその時が、始まりです。

あなたの一歩を、私たちが全力で応援します。

ぜひ一度、STROKE LABのリハビリを体験してください。

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

愛媛県はじめ全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

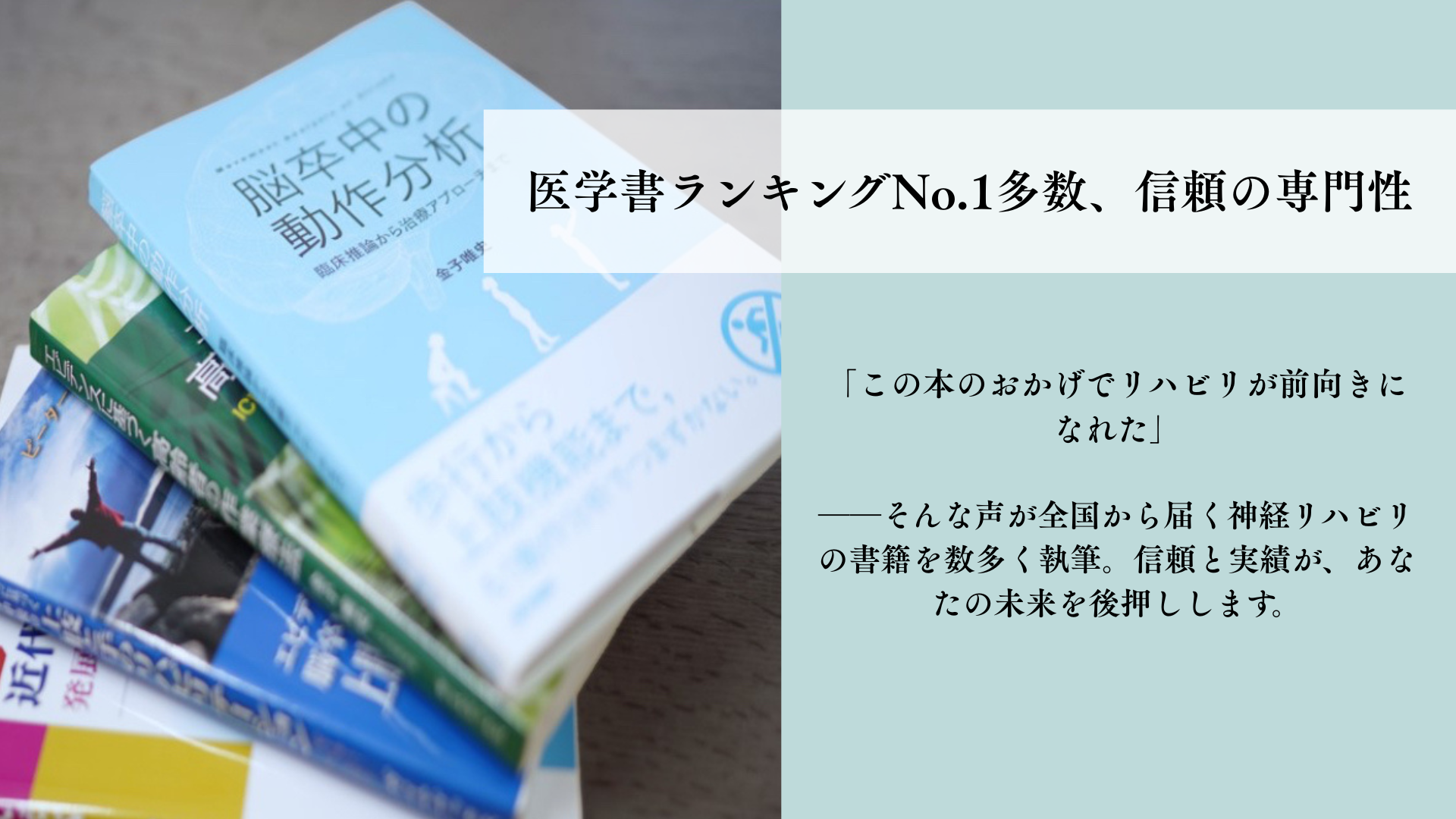

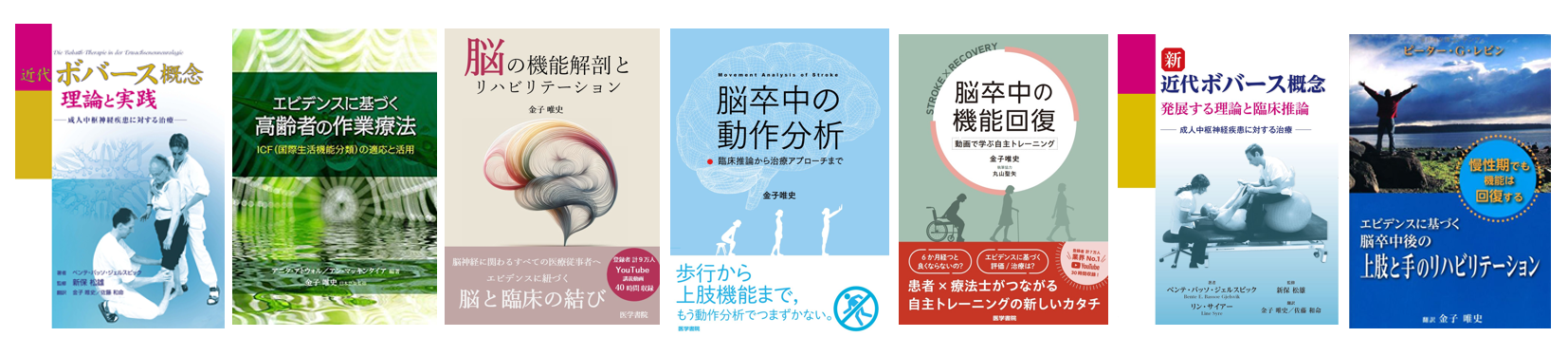

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 御茶ノ水駅から徒歩6分の拠点とオンライン・訪問のハイブリッドで、日本全国をサポート

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

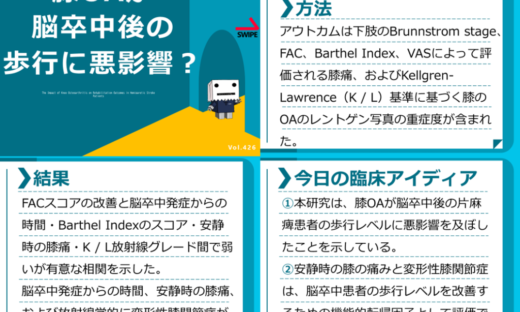

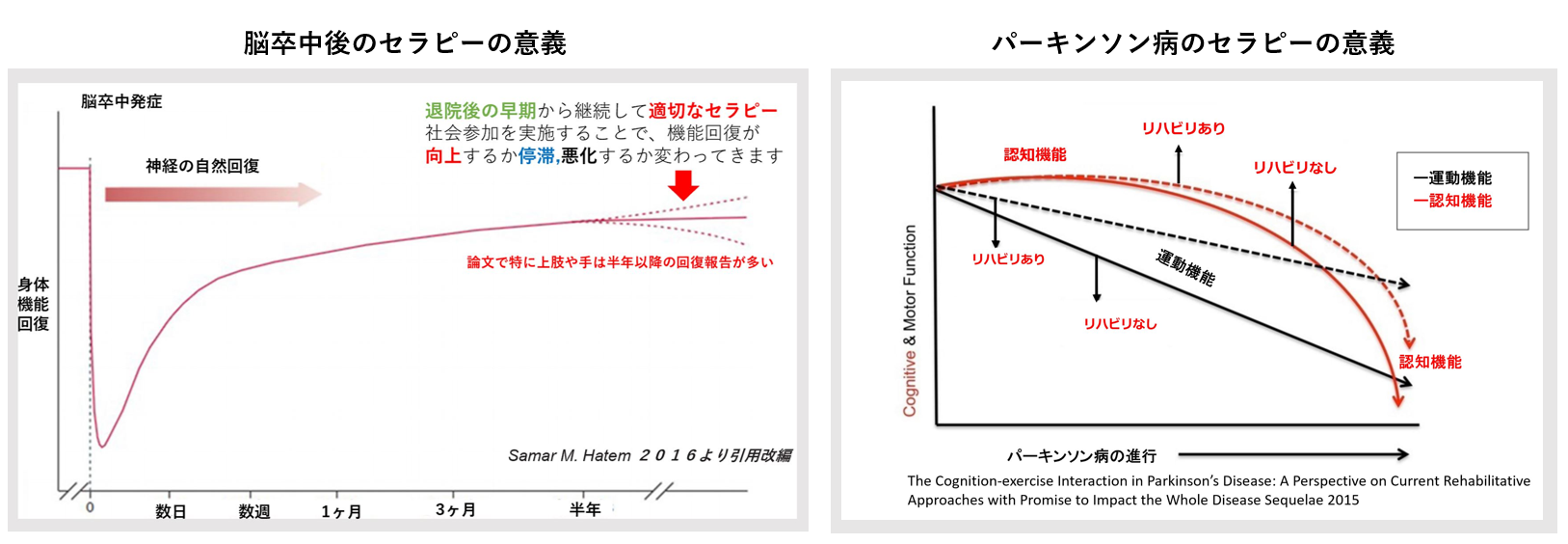

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

遠方の方でもご安心ください。

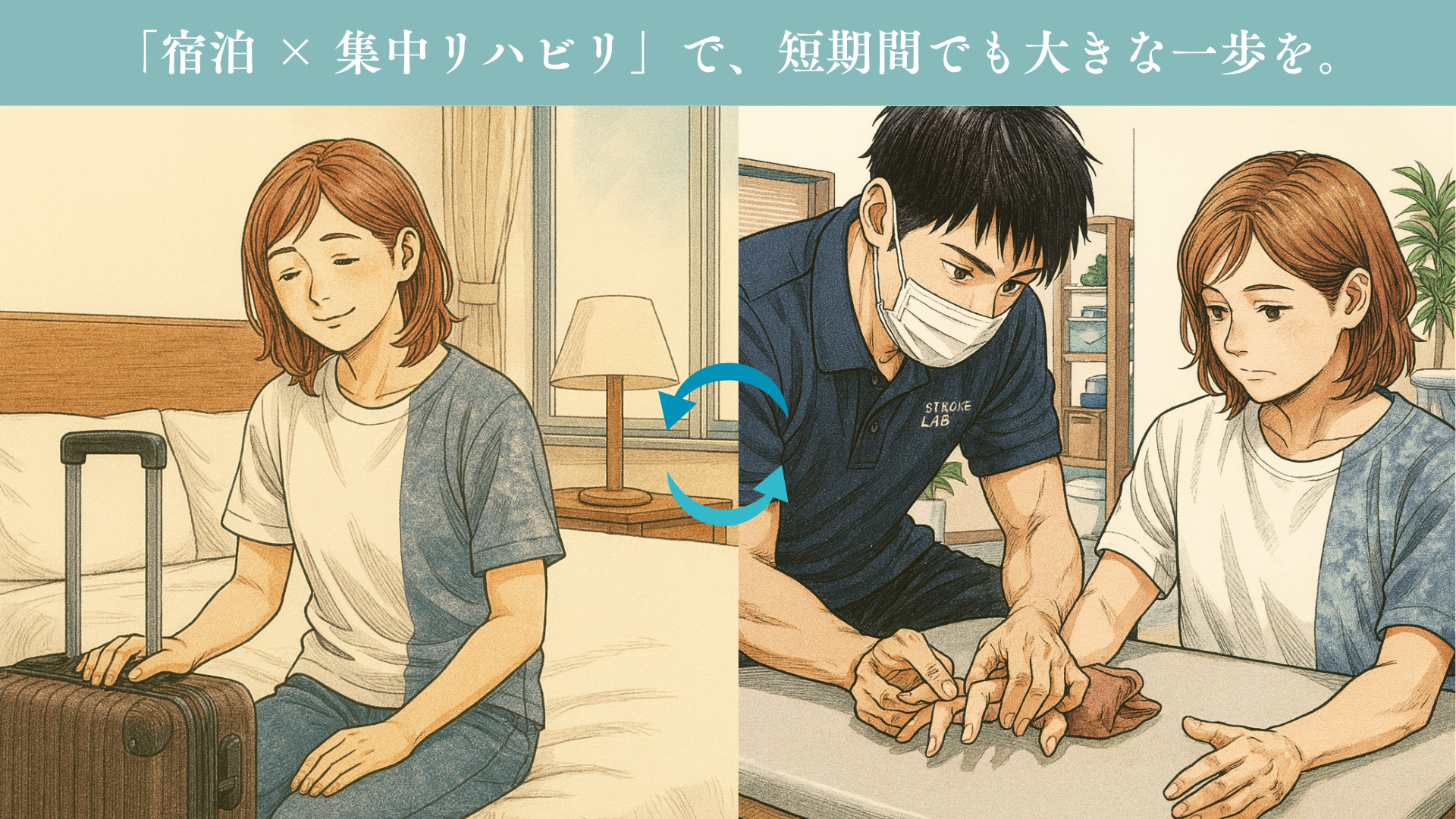

東京店・大阪店へは、ホテルなどの宿泊施設を拠点に「短期集中」で通われ、1〜2ヶ月ごとに定期的に再訪されるケースが増えています。

来店の合間はオンラインリハビリで細かくフォローし、次回の来店時に再評価とアップデート—このサイクルで効果を途切れさせません。

リハビリ時間・回数は身体状況やご利用目的に合わせてスタッフが最適なプランをご提案。海外(中国・アメリカなど)から1〜2ヶ月の集中プランでご利用いただいた事例もあり、長期集中にも柔軟に対応可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

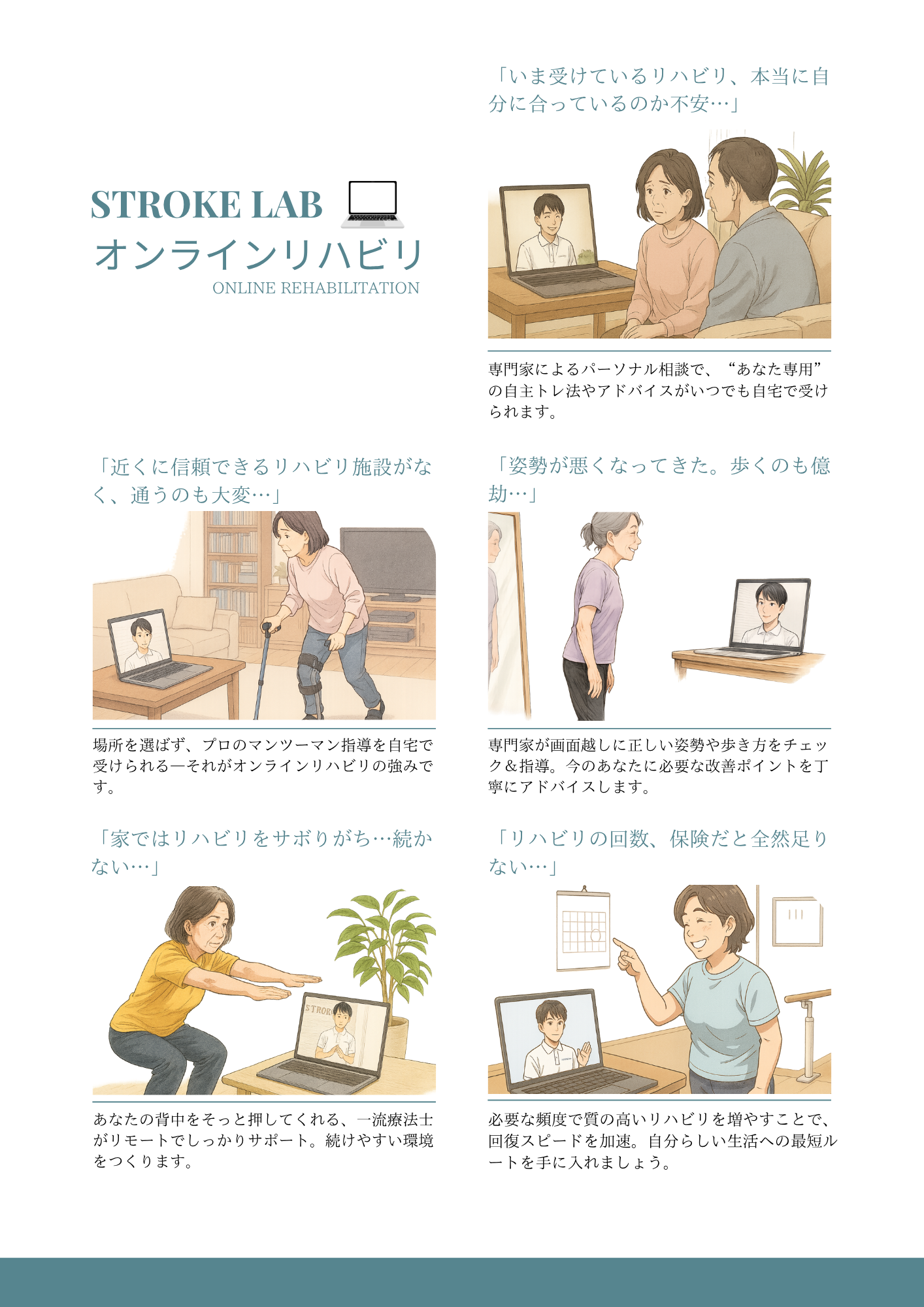

ONLINE REHAB 距離があっても、リハビリは前に進める。 STROKE LABのオンラインリハビリ

「通えないから…」 その一言で、変化のチャンスを手放さないで。

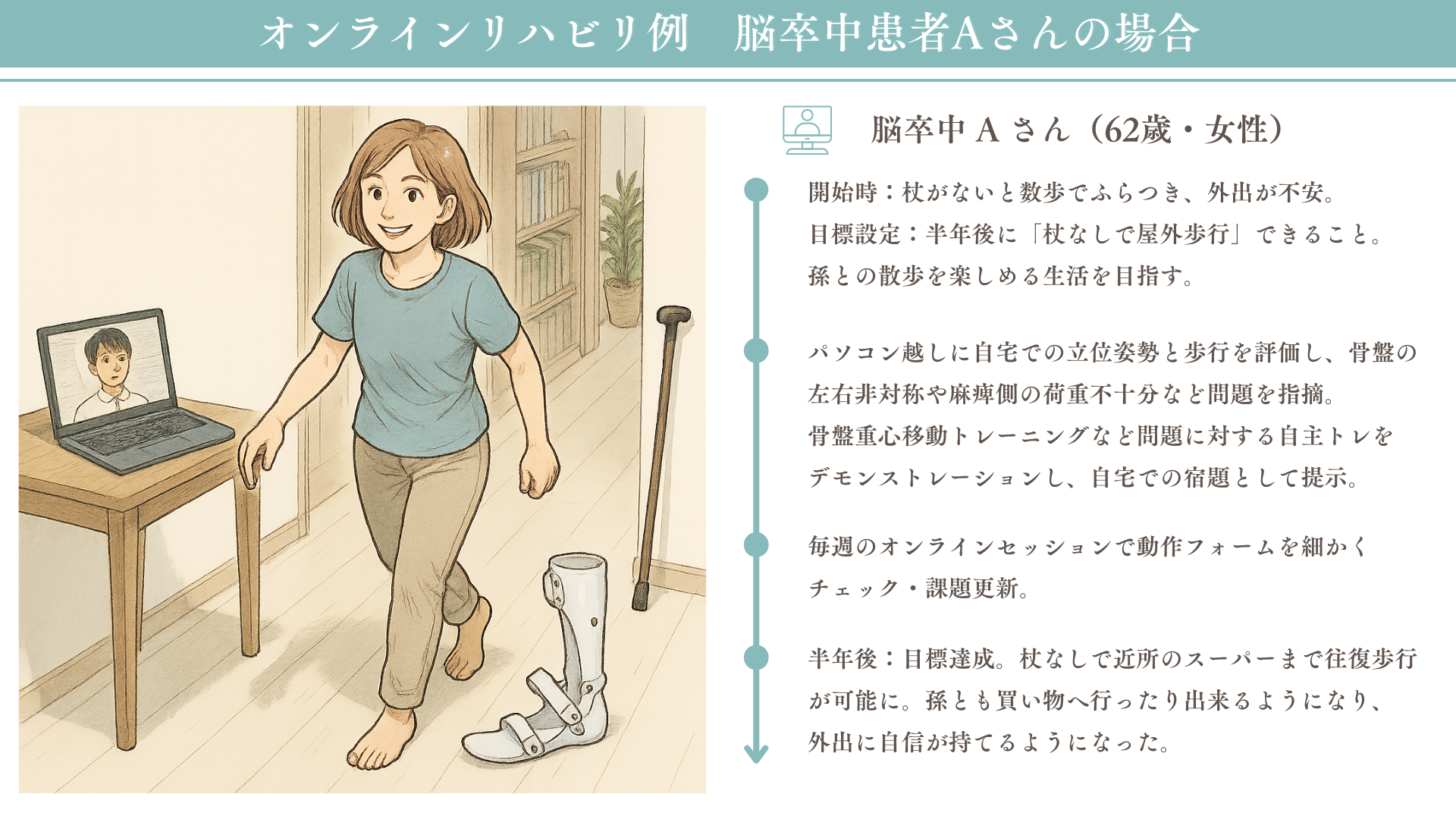

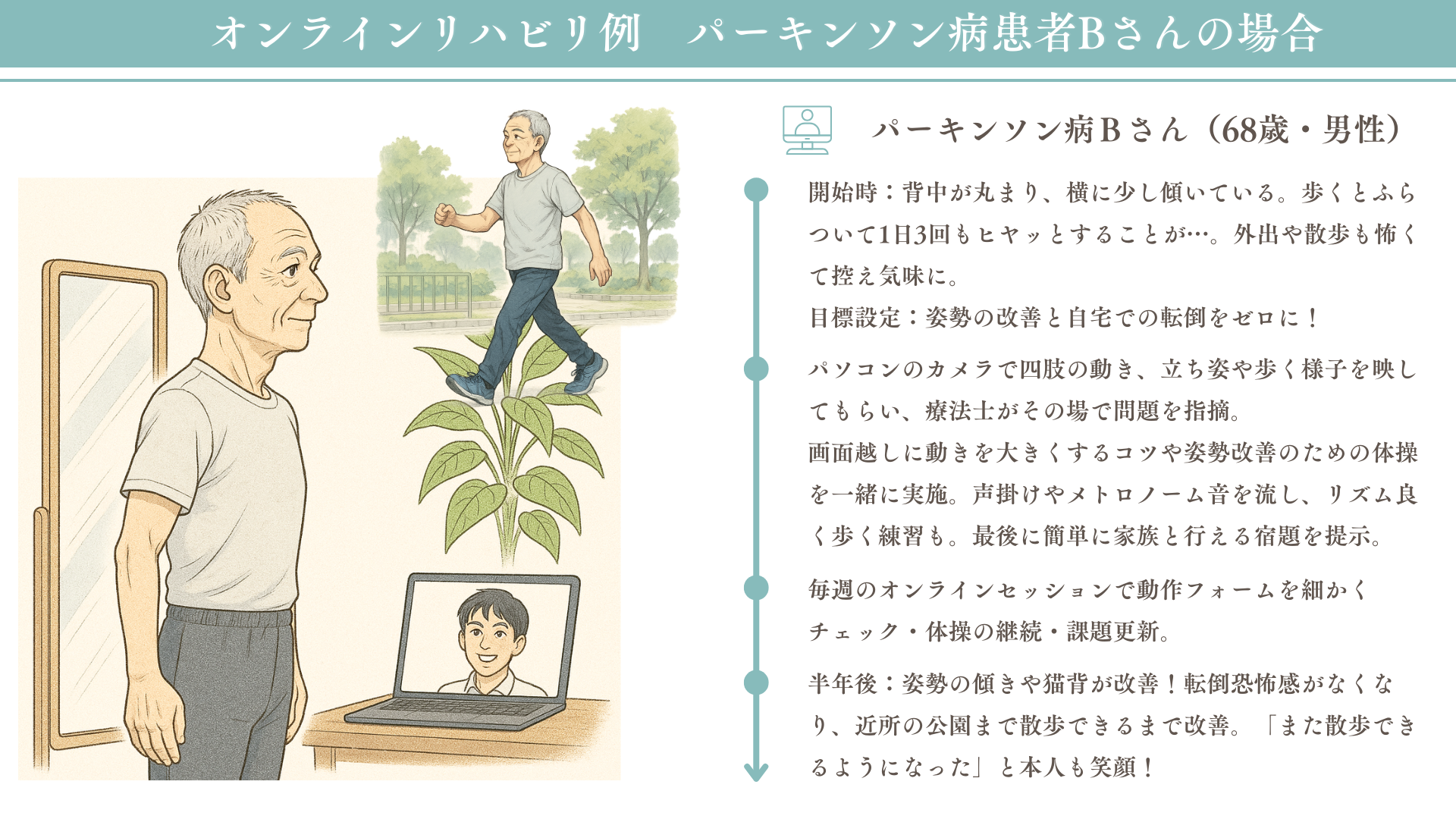

評価 → 課題抽出 → 自主トレ指導まで、すべてオンライン完結。

脳卒中・パーキンソン病など神経系リハのプロが、画面越しに本気で伴走します。

スマホ/タブレットで参加OK。失語症・構音障害、歩行・上肢機能の課題、遠方で来院できない方にも最適なプログラムをご用意しています。

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。現状能力の評価から、ご家族と一緒にできるトレーニングまで丁寧にサポート。オンラインを始める際の導入もわかりやすくご案内します。

オンラインリハビリの効果を最大限にするには?

科学的な論文では、運動学習を効率的に進めるためには 週2回以上の頻度で3ヶ月継続することが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らすことで、オンラインリハビリの効果を最大限に引き出せます。

オンラインでも、あなたの“できる”を一緒に育てていきましょう。

愛媛県のリハビリの現状は?

1.愛媛県のリハビリの現状

愛媛県の推計人口は 2025 年5月1日現在1 263 340人、5年前より約4万人減少しました。65歳以上は約34%と全国平均(29%)を大きく上回り、四国4県では最も高い水準です。県内の病院(病床20床以上)は134施設で人口10万対10.3施設――全国平均6.5を大きく上回ります。病床総数は20 260床、一般病床だけでも人口10万対885床と全国平均709床を大幅に上回る“病院密度県”です。回復期リハビリテーション病棟は松山市・伊予市・西条市など10病院計約780床。脳卒中後遺症や大腿骨頸部骨折の患者が最長180日まで1日2~3時間の集中的訓練を受けられる体制は、数字上は整っています。

しかし、脳卒中リハビリの保険給付には日数制限(発症後150~180日)などが設定されています。回復期を過ぎてもリハビリを必要とする人が多い一方で、十分なサービスにたどり着けない“リハビリ難民”が増加しています。そのため「もう少し頑張りたいのに保険リハが終了してしまった」というケースが後を絶ちません。そこで、「継続してリハビリを受けたい」「もっと改善したい」「再び車を運転したい」というニーズが強まった結果、1対1のオーダーメイドで継続できる保険外(自費)リハビリが注目されています。

病院の7割が松山圏域に集まり、南予(宇和島・八幡浜)や東予山間(久万高原)は退院後の通院に片道40~60 kmを要します。結果、十分な量と質の訓練を受けられない“リハビリ難民”が南予・東予の山間部で顕在化しています。

そのような地域の格差を超えてリハビリにアクセスできる仕組みづくりが求められており、オンラインや訪問対応など、多様なニーズに応える形も出てきています。

2.愛媛県のリハビリ施設分布と充実度(2025年概況)

愛媛県は人口約126 万人のうち高齢者が 3 分の1 を超え、四国随一の“超高齢県”です。病床20床以上の一般病院は県全体で約134 施設あり、人口10 万人当たりでは全国平均の 1.5 倍近い密度を誇ります。ただし 7 割が松山市を中心とする中予に集中し、南予(宇和島・八幡浜)や東予の山間部(四国中央市以東)では退院後に片道 40〜60 km を通院するケースも少なくありません。公的リハビリ(疾患別リハ)は最長 180 日で終了し、その後は介護保険下で週 1〜2 回・20〜40 分の個別リハに移行するため、十分な訓練量を確保しづらい 維持期リハビリ難民 が生じやすい地域構造です。

| 市町村 | 人口規模(概数) | 病院数(概数) | 自費リハ施設の現状 |

|---|---|---|---|

| 松山市 | 約 49.6 万人 | 41 | 県内最多。マンツーマン型スタジオが複数、訪問・オンライン併用も盛ん |

| 今治市 | 約 14.1 万人 | 28 | 整形外科主体の自費メニューが点在、脳卒中専門は準備段階 |

| 新居浜市 | 約 11.6 万人 | 11 | 短期集中コースが開業し始めたが施設数はまだ少数 |

| 西条市 | 約 10.3 万人 | 10 | 病院併設の自費延長が中心、単独スタジオはほぼなし |

| 四国中央市 | 約 7.7 万人 | 8 | 自費専門は未整備、オンライン+訪問リハを試験導入 |

| 宇和島市 | 約 6.3 万人 | 7 | 病院内プログラムのみ、巡回PTと遠隔端末に依存 |

| 大洲市 | 約 3.7 万人 | 6 | 訪問リハ比率が高く、自費スタジオは未整備 |

| 八幡浜市 | 約 2.9 万人 | 5 | 漁港都市。短期入所+自費強化プランが検討段階 |

病院数は病床 20 床以上の一般病院を 2025 年 4 月時点の自治体・医療施設調査から概算。人口は 2025 年 6 月 1 日推計。自費リハの状況は 2025 年 7 月時点の公開情報を整理したものです。

3.自費リハビリ施設の選択

上記のように自費リハビリ施設含むリハビリを行える施設自体は増えていると言えます。しかしリハビリを行う場所・担当者はどこのリハビリ施設でも・どの療法士でも良いのでしょうか??

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」

【2025年は世界理学療法学会にスタッフが脳卒中・パーキンソン病をテーマに発表しています】

本当のプロフェッショナルが実施するセラピー、私たちSTROKE LABのゆるぎない信念です。

→スタッフの経歴はこちら

愛媛県にも多くのリハビリ施設が存在します。どこでリハビリをすれば良いか分からないという方も多いと思います。

本当に大切なのは、“いまのあなた”に合った方法を、誰がどのように導くか。

その違いで、機能の回復スピードも、人生の選択肢も、大きく変わるんです。

STROKE LABは、専門書のベストセラーを多数執筆する代表が率いる、神経疾患リハビリのプロフェッショナル集団。脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、エビデンスに基づいた評価と実践力で、リハビリの限界を超えるサポートを行っています。

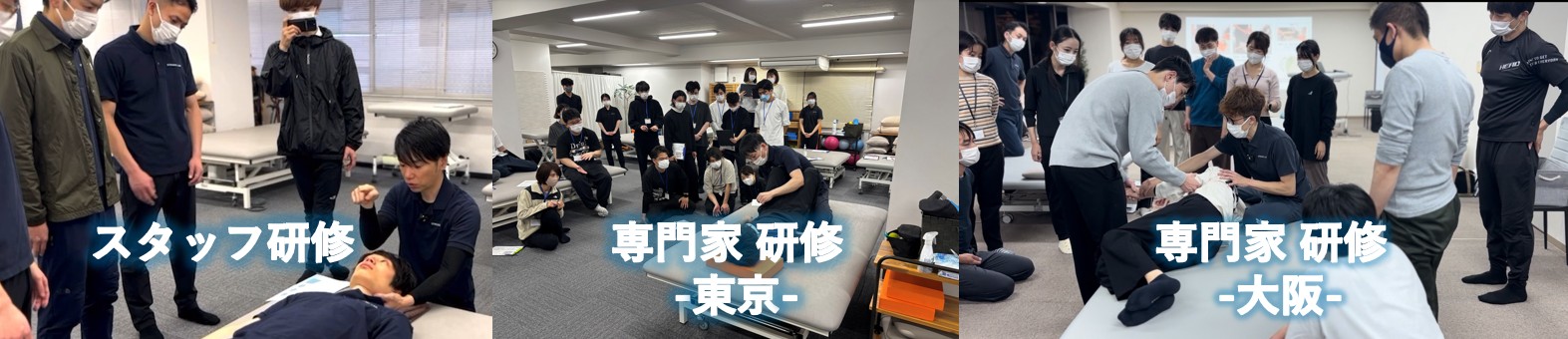

医療機関・企業・教育機関への研修実績は全国多数。セラピスト向け長期研修を修了した医療職は延べ1,000名以上。つまり、「教える立場の私たちが、あなたを直接サポートできる」ということ。

【技術研修会は毎回満員御礼で、専門家から信頼される技術を提供しています】

もちろん、医療保険リハビリとの併用も可能です。退院後の継続支援、機能改善の再チャレンジ、今の医療にプラスαを求めたい――そんなあなたの想いに、私たちはオーダーメイドで応えます。

不安やモヤモヤを抱えたまま時間が過ぎるより、一度、プロに相談してみませんか?

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

まずは、あなたの“叶えたい未来”を教えてください。

保険内リハビリと自費リハビリの違いとは?

1.愛媛県の主要病院の地域ごとの分布

瀬戸内に面した愛媛県は、一般病院(病床20床以上)がおよそ134施設と人口10万⼈あたり10.3施設に達し、全国平均を大きく上回る“病院密度県”です。それでも実際の配置は偏在しており、約7割が松山市を中心とした中予医療圏に集中します。東予の山間部(四国中央市以東)や南予(宇和島・八幡浜など)では、退院後に40〜60 kmを通院せざるを得ない例が珍しくなく、維持期リハビリを補う保険外(自費)サービスや巡回・遠隔リハへの依存度が高くなります。以下に代表的な市町の病院数と基幹病院をまとめました(病院数は病床20床以上の一般病院を2025年4月時点で概算)。

| 市町村 | 病院数(概数) | 代表的な病院例 |

|---|---|---|

| 松山市 | 41 | 愛媛県立中央病院/松山赤十字病院/HITO病院/四国がんセンター |

| 今治市 | 14 | 愛媛県立今治病院/済生会今治病院/今治市医師会市民病院 |

| 新居浜市 | 11 | 十全総合病院/住友別子病院/新居浜協立病院 |

| 西条市 | 10 | HITO病院(西条)/西条市立周桑病院/済生会西条病院 |

| 四国中央市 | 8 | 四国中央病院/三島医療センター |

| 宇和島市 | 7 | 宇和島徳洲会病院/愛媛県立南宇和病院 |

| 大洲市 | 6 | 大洲記念病院/大洲中央病院 |

| 八幡浜市 | 5 | 八幡浜市民病院/済生会八幡浜総合病院 |

病院数は厚生労働省「医療施設調査」および各市公開資料を基に集計。代表病院は急性期・回復期機能を持つ施設の一例です。

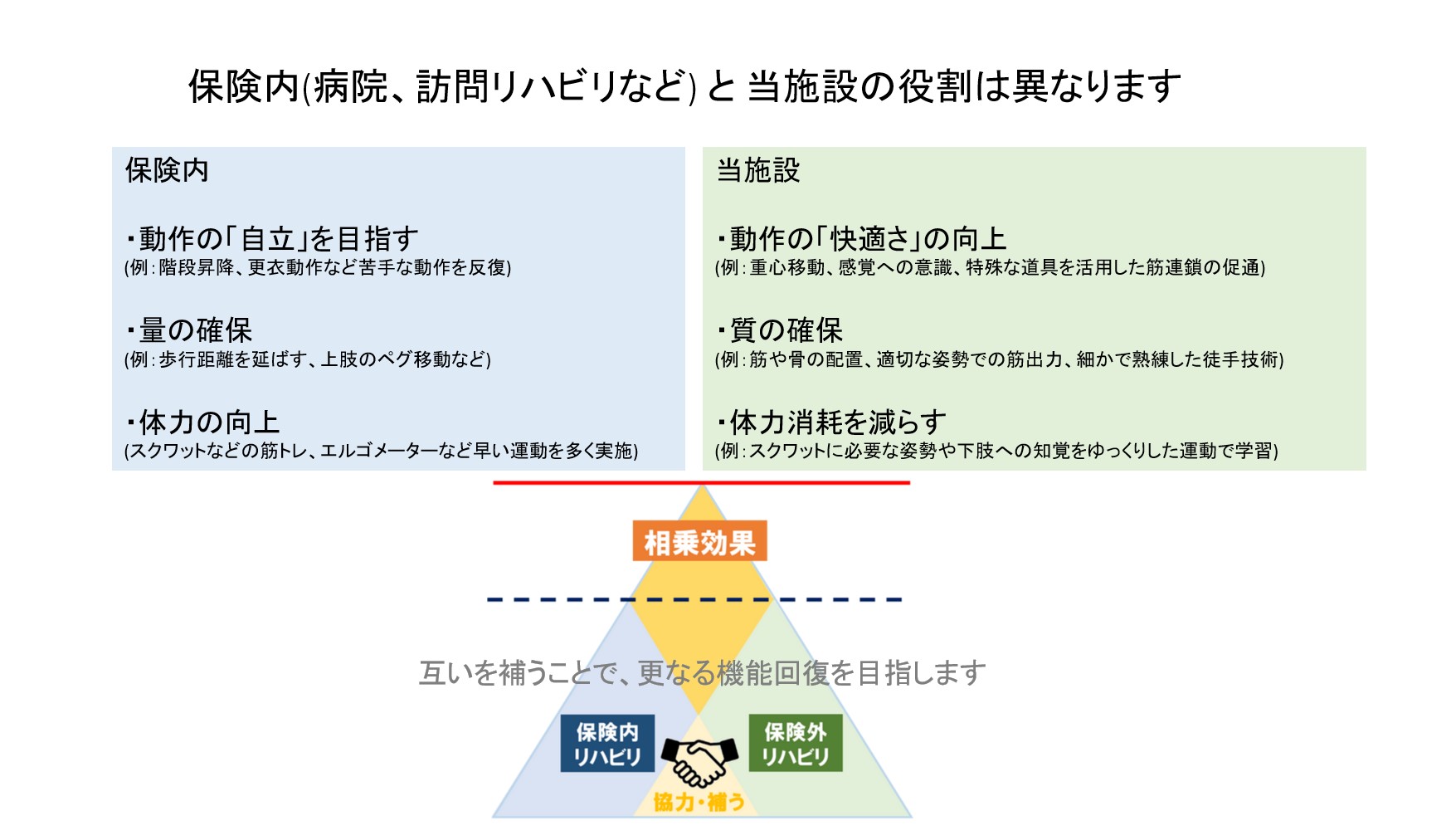

2.自費リハビリ施設と医療保険リハビリとの違い

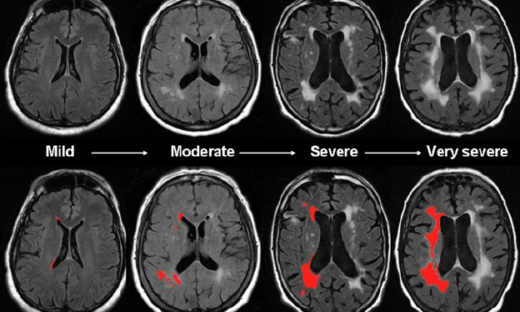

医療保険適用のリハビリテーションは、上記のような病院やクリニックで受けられますが、時間や頻度に制限があったり、集中的に取り組める期間が限られる場合があります。一方、STROKE LABのような自費リハビリ施設では、時間を十分に確保し、患者様一人ひとりの症状に合わせたプログラムを集中的に行うことが可能です。また、保険内と保険外のリハビリの役割は下記の図のような違いがあると言えるでしょう。保険内のリハビリと併用することで、互いを補い合い、相乗効果でさらなる機能回復を目指せる可能性もあります。

🔍 自費リハビリを受けるべきか?セルフチェック10項目

当てはまる項目にチェックを入れてください(医療診断ではありません)。

💡 判定ガイドライン

| 合計点 | 状況・推奨アクション |

|---|---|

| 1〜3点 | 今は情報収集・再評価の段階。 → 無料相談・体験動画・セルフ評価で現状を把握しましょう。 |

| 4〜6点 | 改善チャンスを逃す前に、専門的な自費リハで動作の質を変える段階です。 → 脳機能・感覚統合・徒手調整などを専門とする施設の併用がおすすめ。 |

| 7〜10点 | 機能低下の進行リスクあり。 → 早期の集中リハ・再評価(STROKE LABなど)を強く推奨します。 |

✳︎ 補足(臨床的根拠に基づく意図)

1〜3点層:可塑性の再賦活が期待できる「潜在期」→観察・学習支援。

4〜6点層:神経活動の同調が乱れ始めた「可逆期」→集中的入力が有効。

7〜10点層:感覚入力と運動出力の乖離が顕著な「進行期」→早期介入で機能低下を防ぐ。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)