【2025年版】脳卒中発症後にやるべき3つの評価とは?内包の機能解剖と手の回復を目指して

はじめに

本日は内包について解説したいと思います。この動画は「リハビリテーションのための臨床脳科学シリーズ」となります。

内容は、STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

動画一覧は写真をクリック

内包とは?

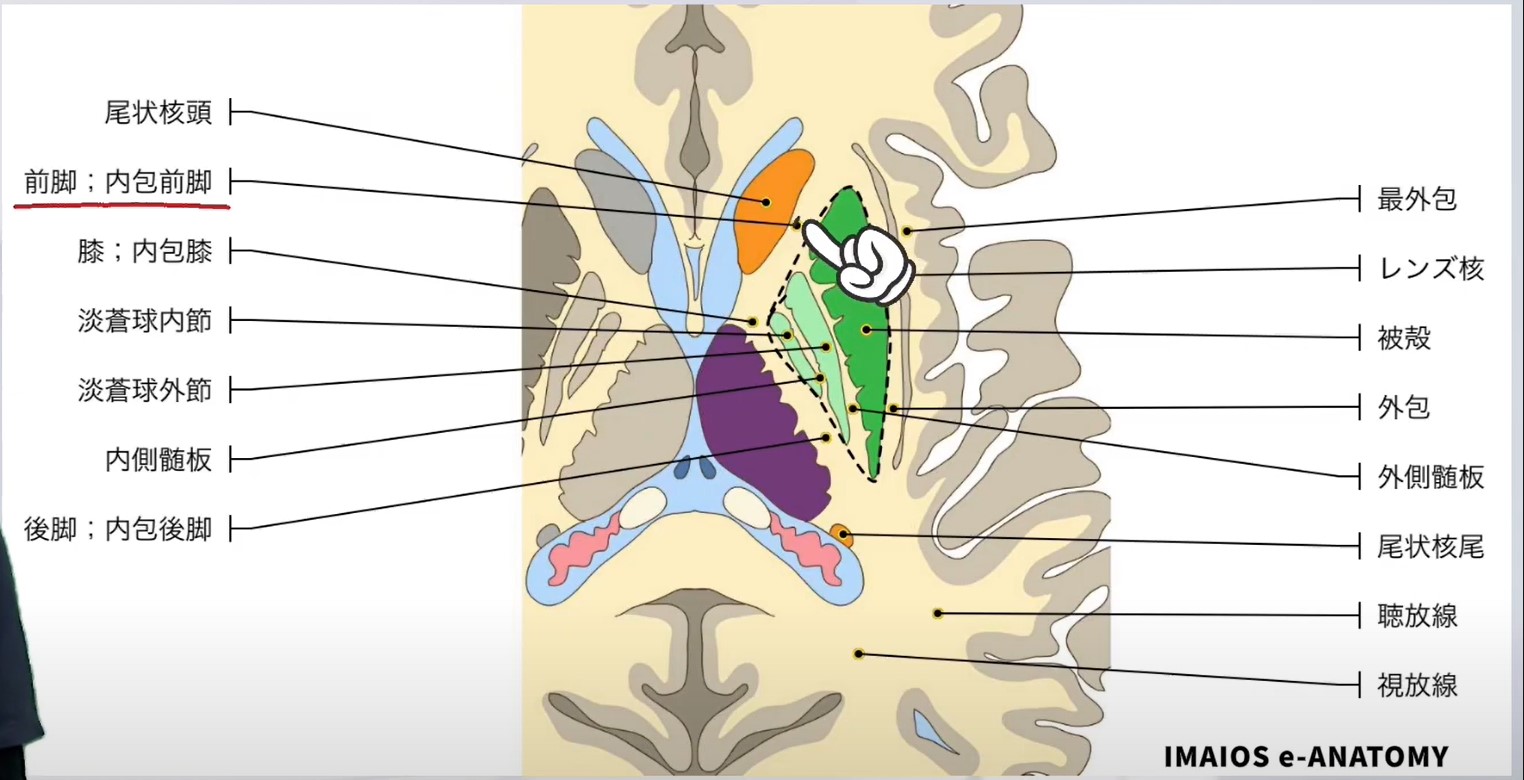

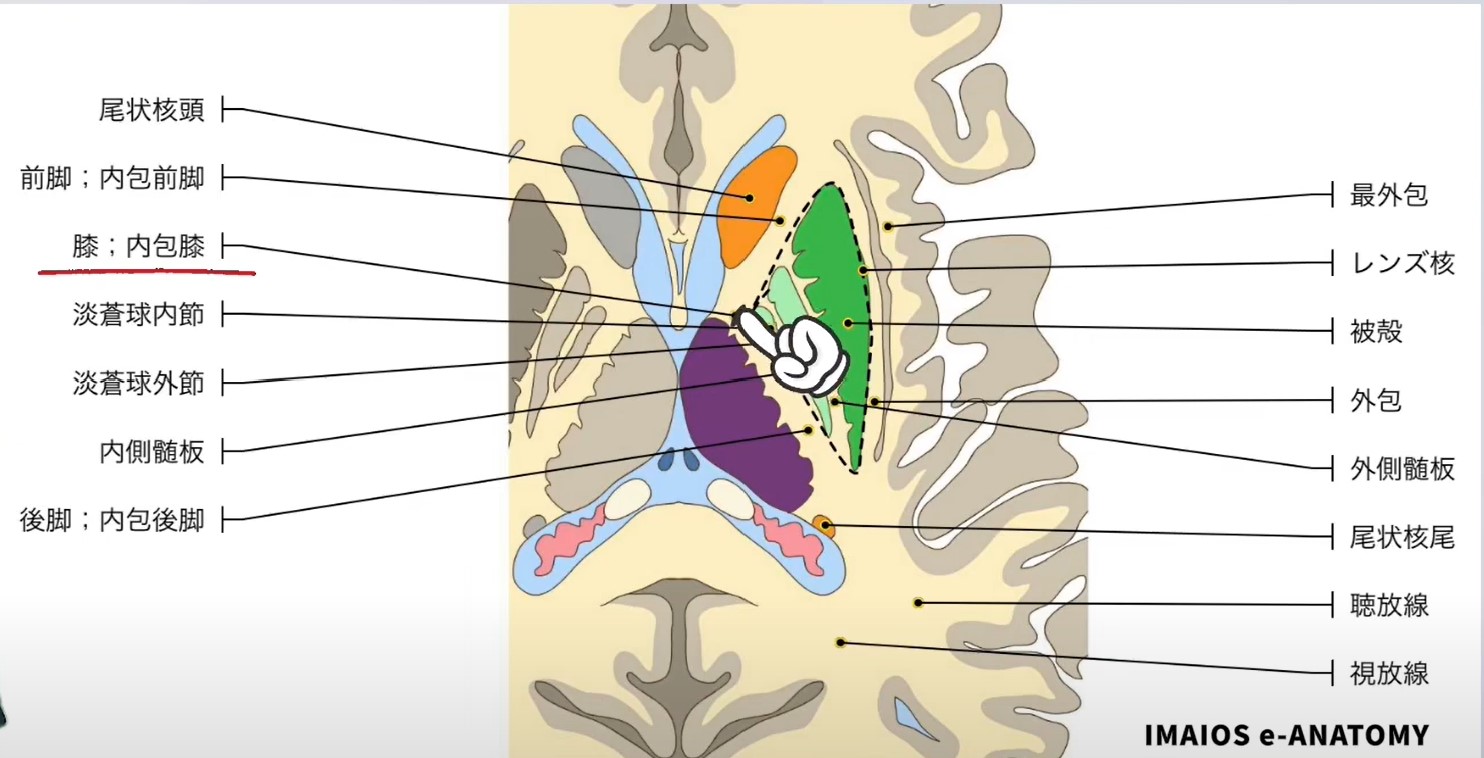

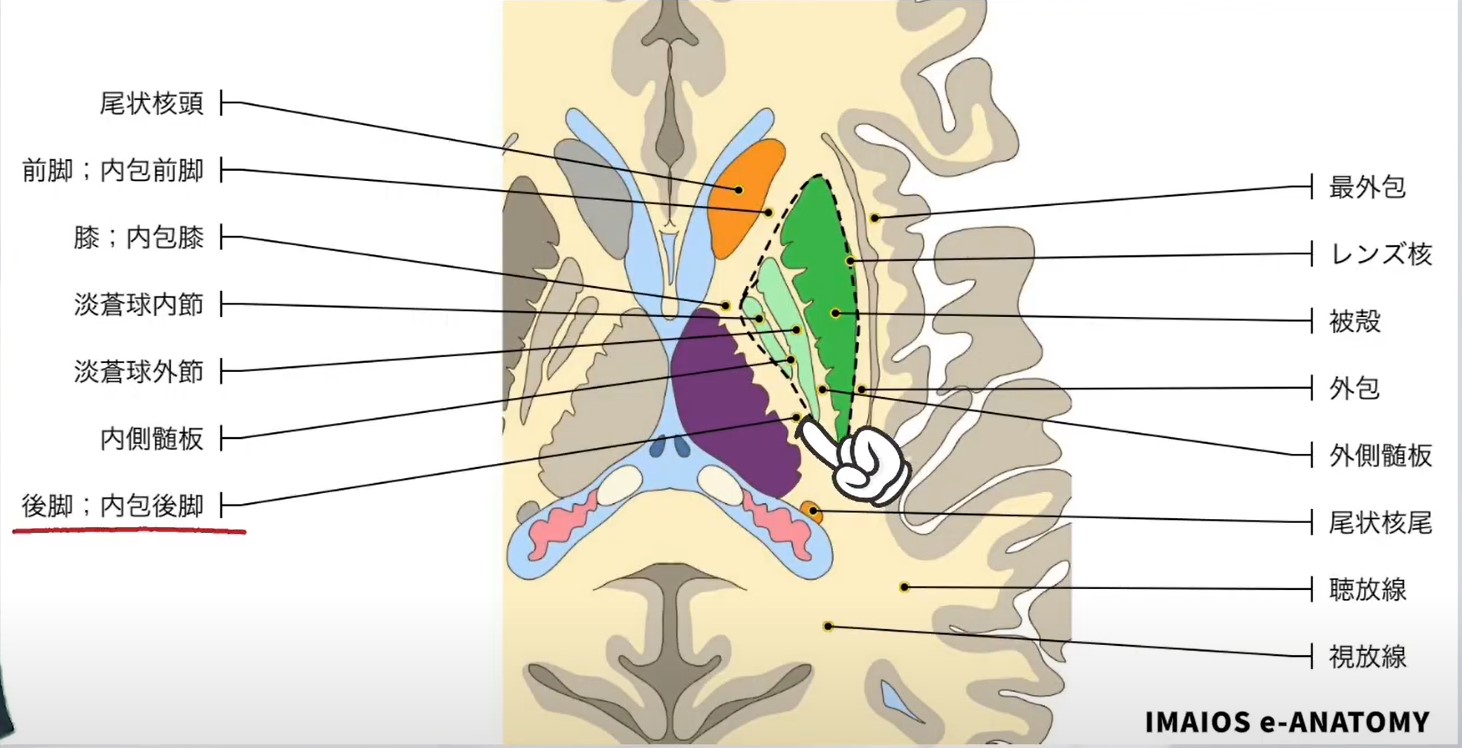

内包(Internal Capsule)の部位

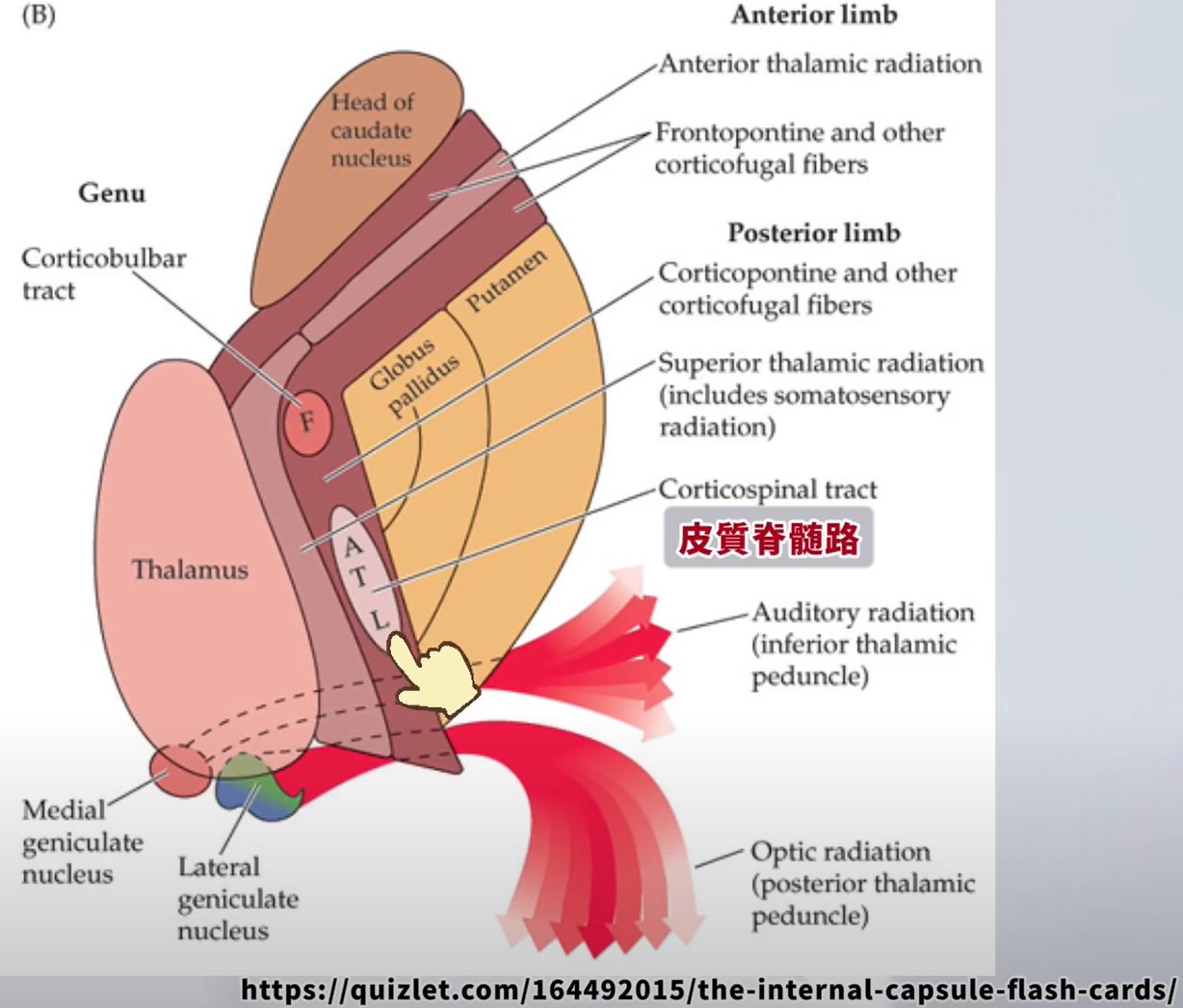

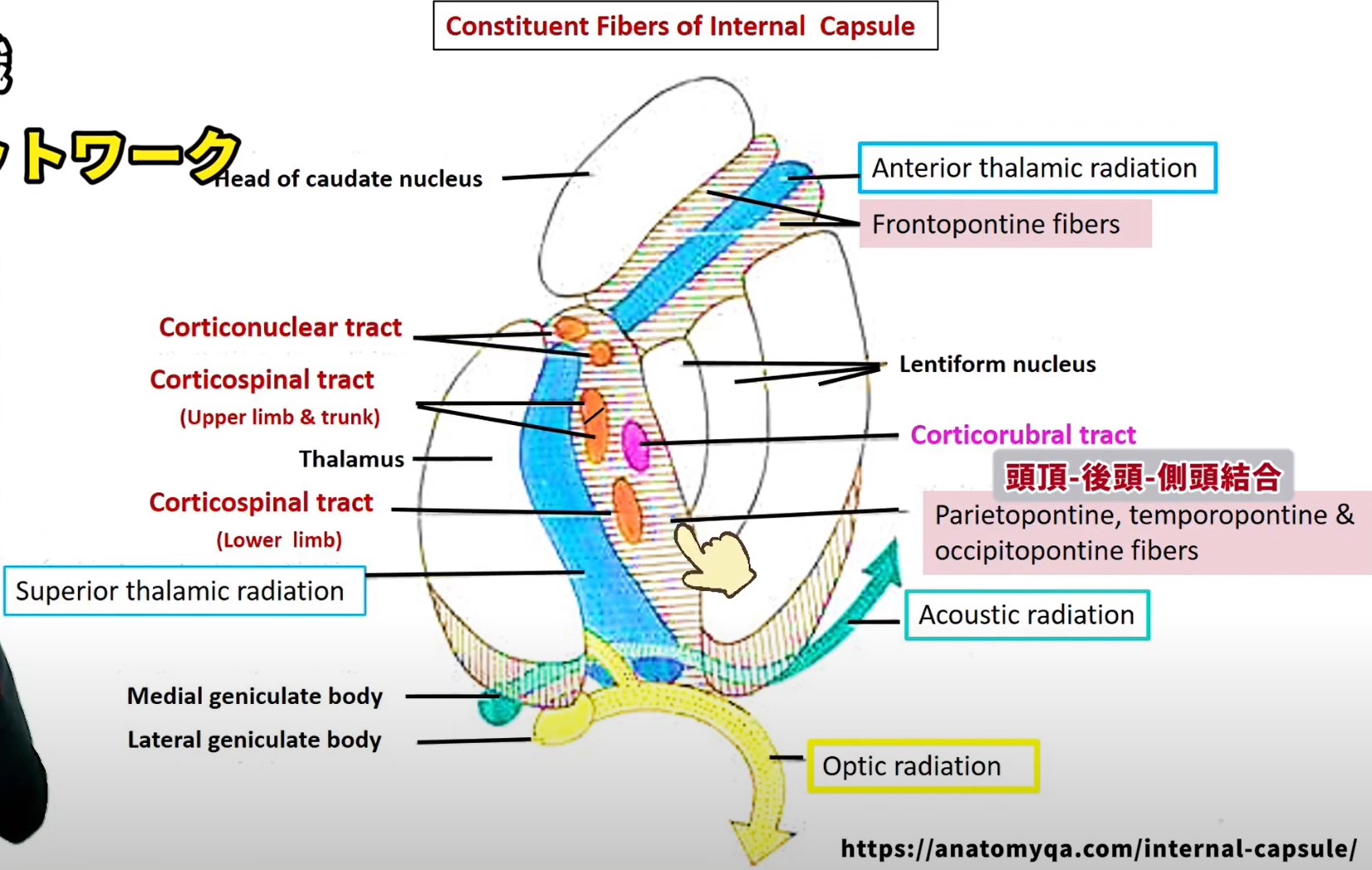

前脚

尾状核の頭部とレンズ核の間に位置し、前頭葉と橋を接続する前頭橋線維を含んでいます。これらの線維は運動機能において重要な役割を担い、特に前頭葉の運動計画に関与しています。

膝(Genu)

前脚と後脚の間にある膝は、頭と顔の運動制御を担う皮質延髄線維を含み、顔の表情や音声生成に重要です。特にこの領域は顔面と舌の運動に関わるため、表情や発声に関わる神経の通り道となります。

後脚

視床とレンズ核の間に位置し、内包の最大部分です。自発的な運動制御に必要な皮質脊髄路が含まれており、また感覚線維も通過して視床から皮質まで感覚情報を伝達します。

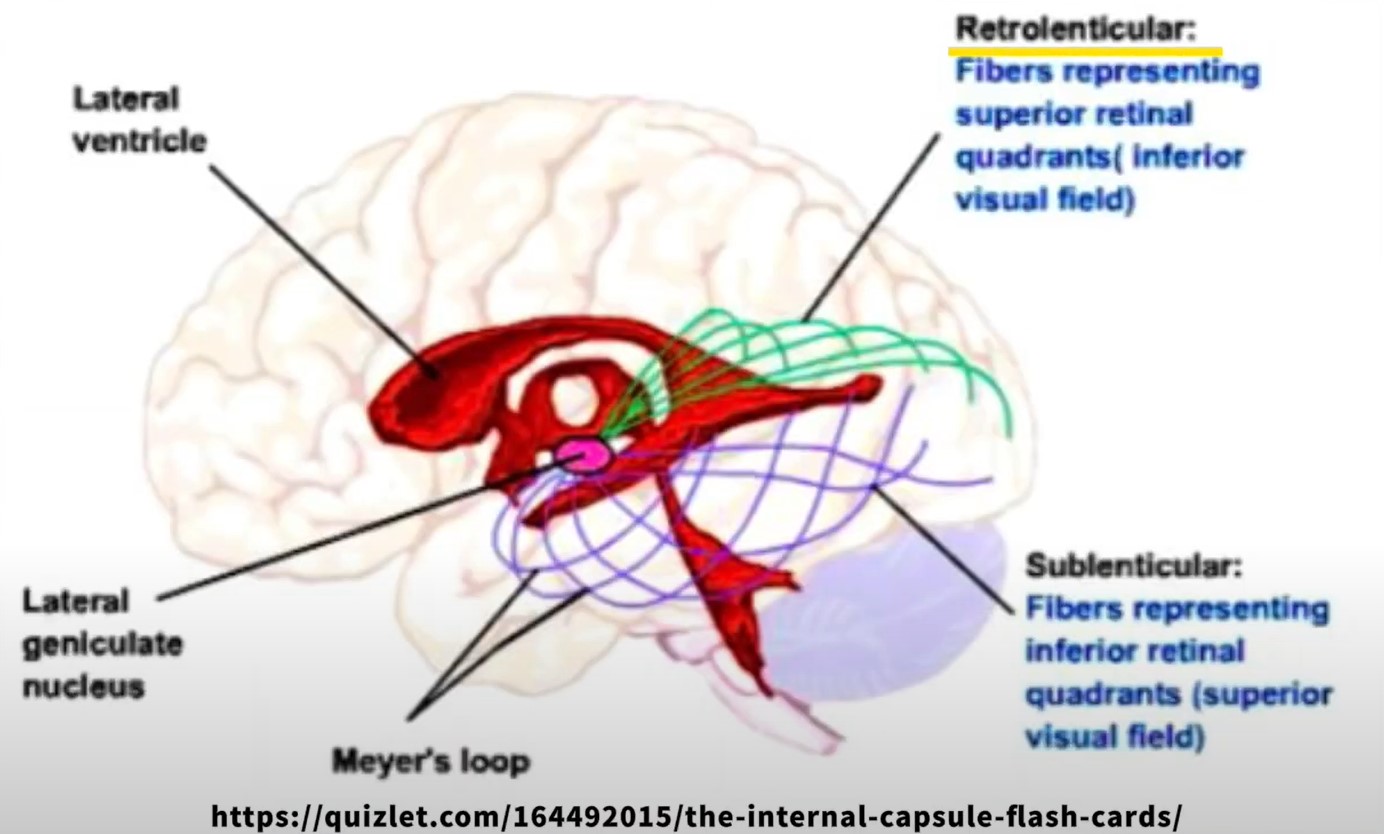

Retrolenticular Part

視覚野に視覚情報を伝達する視放線が含まれ、視覚処理に関与しています。

Sublenticular Part

視床から聴覚皮質へ聴覚情報を伝える聴放線や側頭葉へつながる線維があり、聴覚処理と側頭葉との連携に寄与します。

血液供給

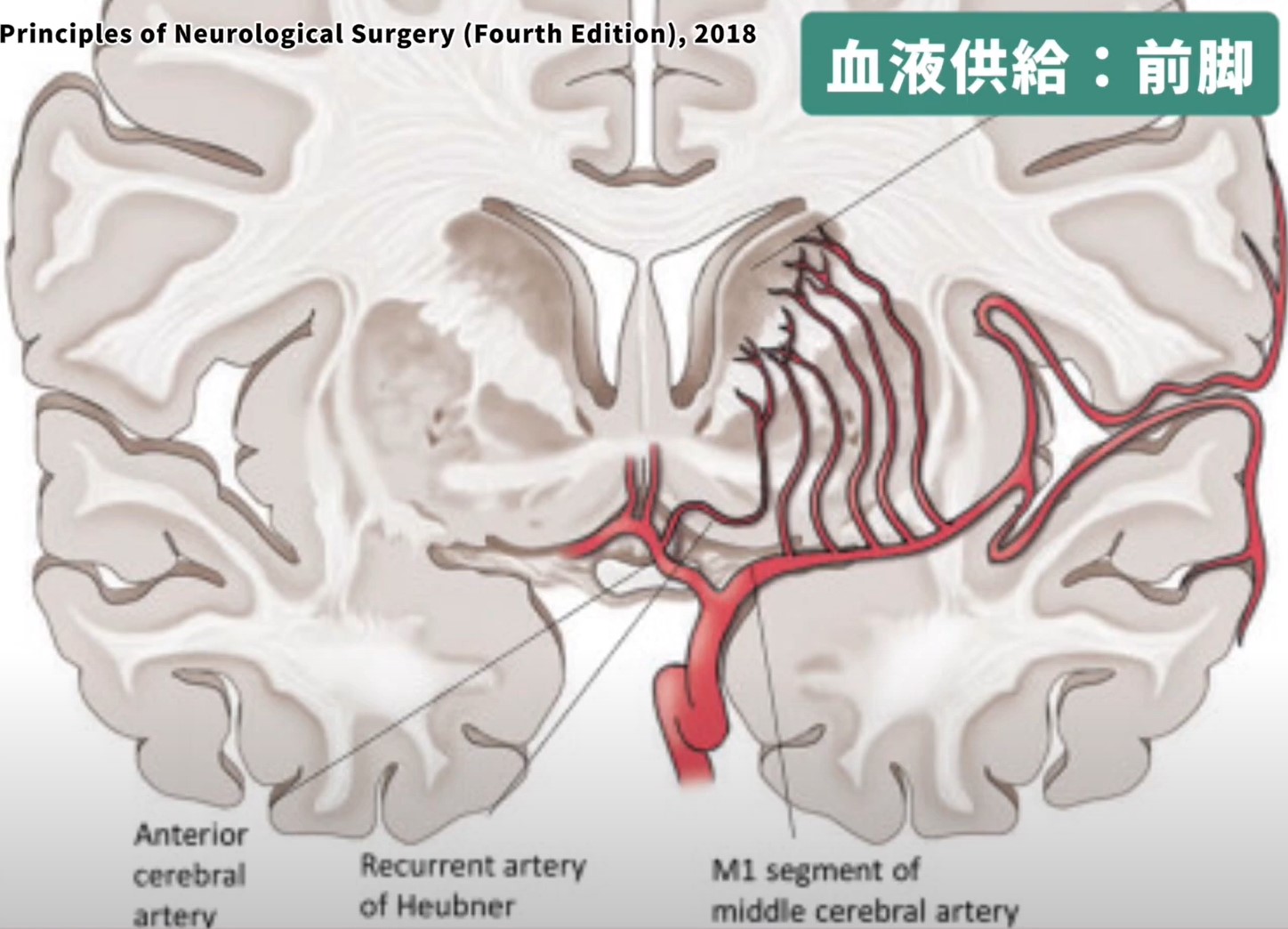

前脚

前脚は主に、前大脳動脈(ACA)のホイブナー反回動脈から供給されます。この動脈は尾状核の頭部や被殻の前方部にも血液を供給しています。

膝

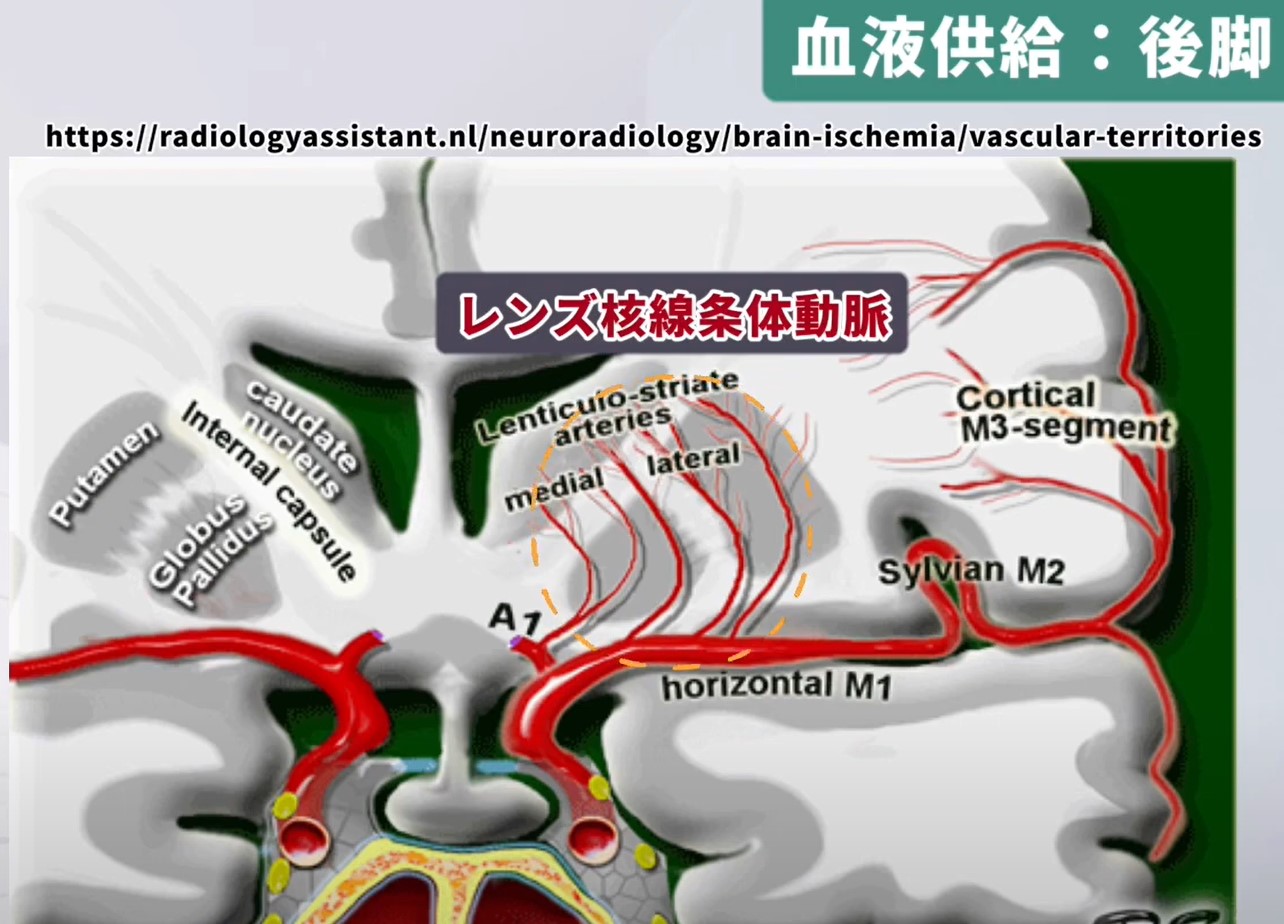

膝の部分は中大脳動脈(MCA)のレンズ核線条体動脈によって供給され、大脳基底核にも血流を供給しています。この領域はラクナ梗塞が発生しやすい場所としても知られています。

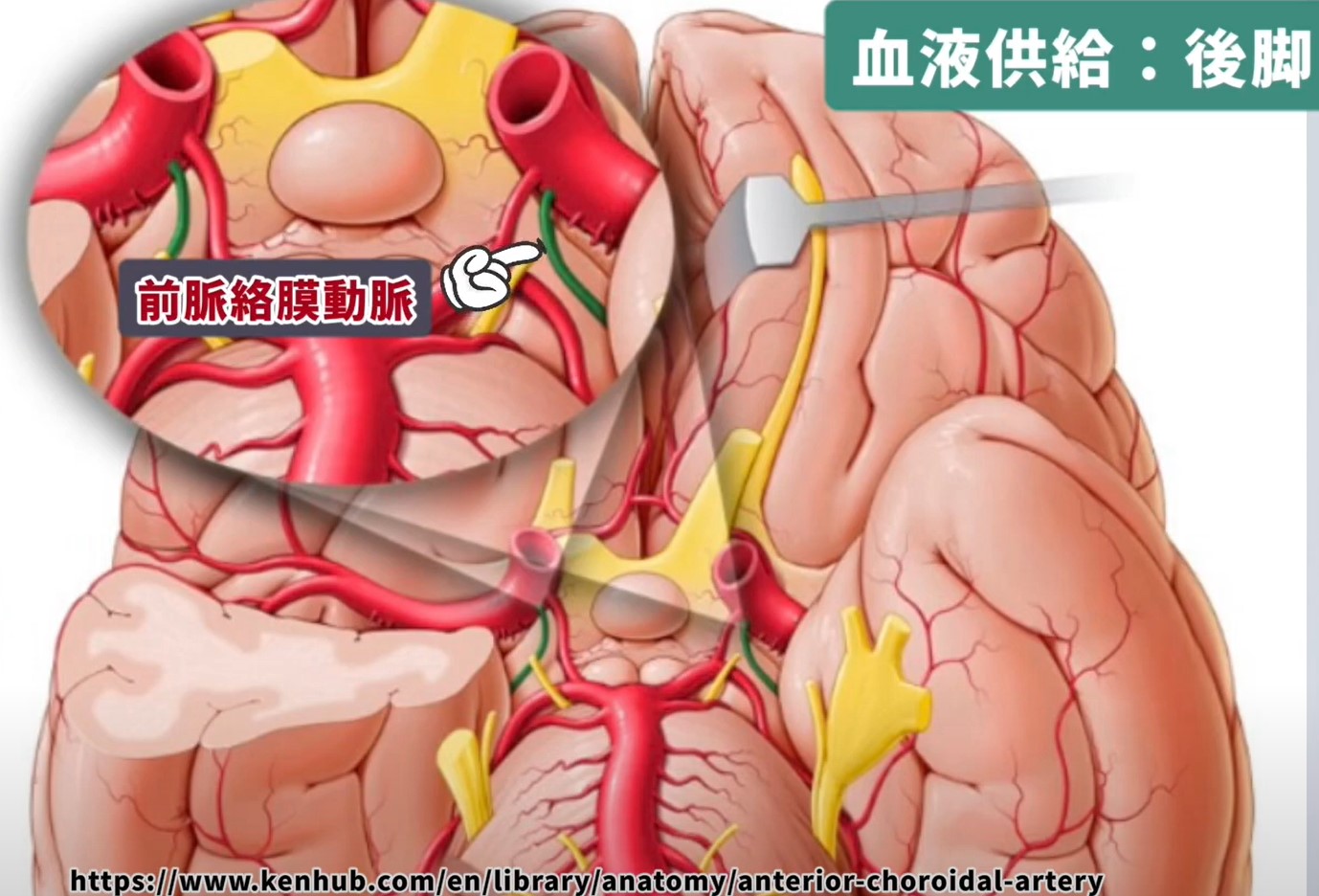

後脚

主にMCAのレンズ核線条体動脈から供給を受けていますが、視床と海馬の一部にも血流を供給する前脈絡膜動脈からも追加の供給を受けます。

神経ネットワーク

主要な経路と線維

-

-

皮質脊髄路(Corticospinal Tract)

内包の後脚を通り、自発的な運動制御に関与します。

-

皮質延髄路(Corticobulbar Tract)

後脚を通り、顔面および頭部の運動(例:表情や発声)に関与します。 -

皮質橋線維(Corticopontine Fibers)

前脚および膝に存在し、前頭葉と橋の間の情報伝達を担当します。 -

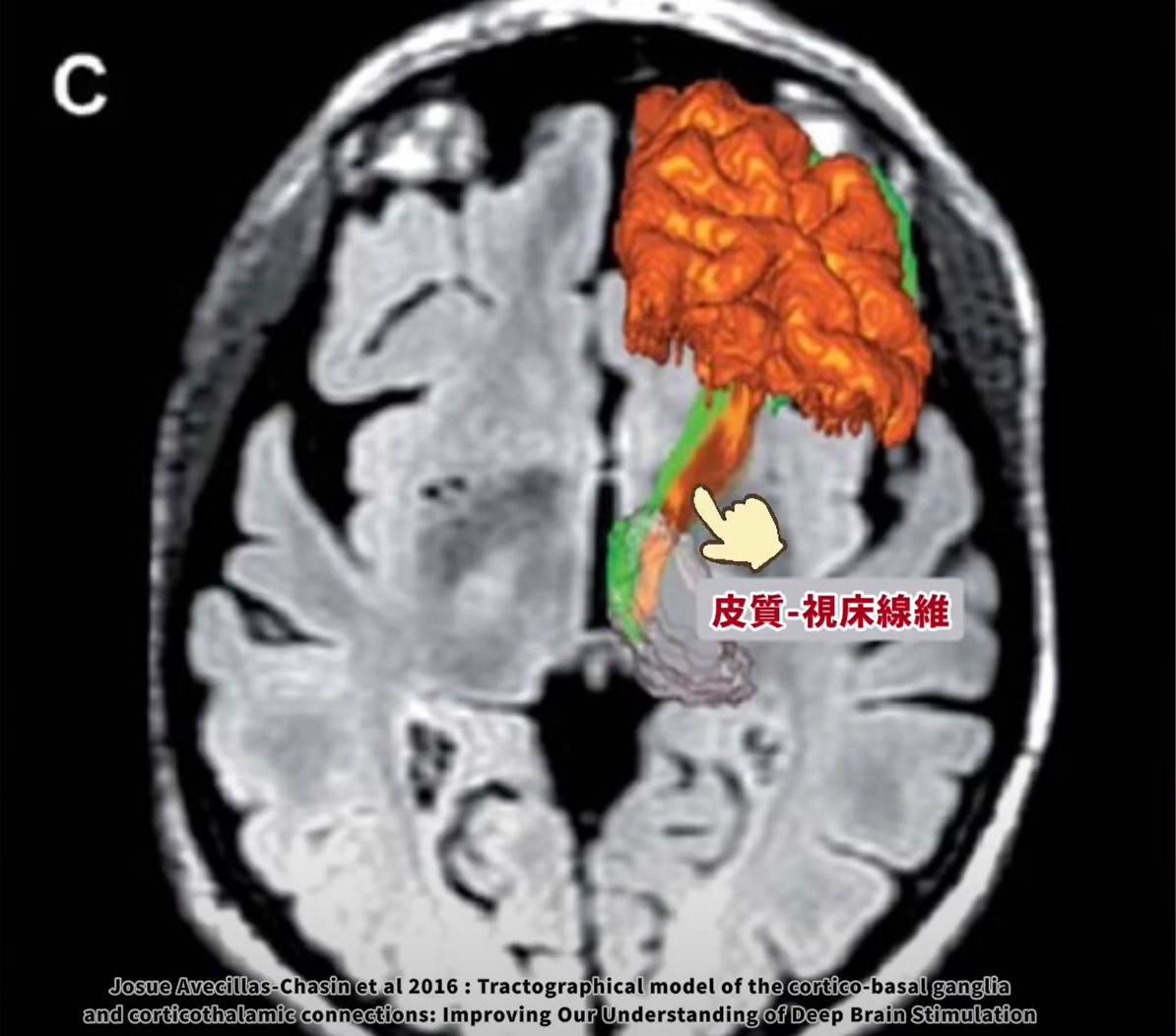

視床皮質路 & 皮質視床路(Thalamocortical & Corticothalamic Fibers)

前脚および膝を通り、視床と皮質の間で感覚や運動情報を伝達します。

-

前視床放線(Anterior Thalamic Radiation)

前脚を通り、視床から前頭葉への信号伝達に関与します。 -

視放線(Visual Radiations)

Retrolenticular Partを通り、視覚情報を視床から視覚野へ伝達します。 -

聴放線(Auditory Radiations)

Sublenticular Partを通り、聴覚情報を視床から聴覚皮質へ伝達します。 -

体性感覚路(Somatosensory Pathways)

後脚を通り、感覚信号を視床から皮質へ伝達し、体の感覚処理に関与します。 -

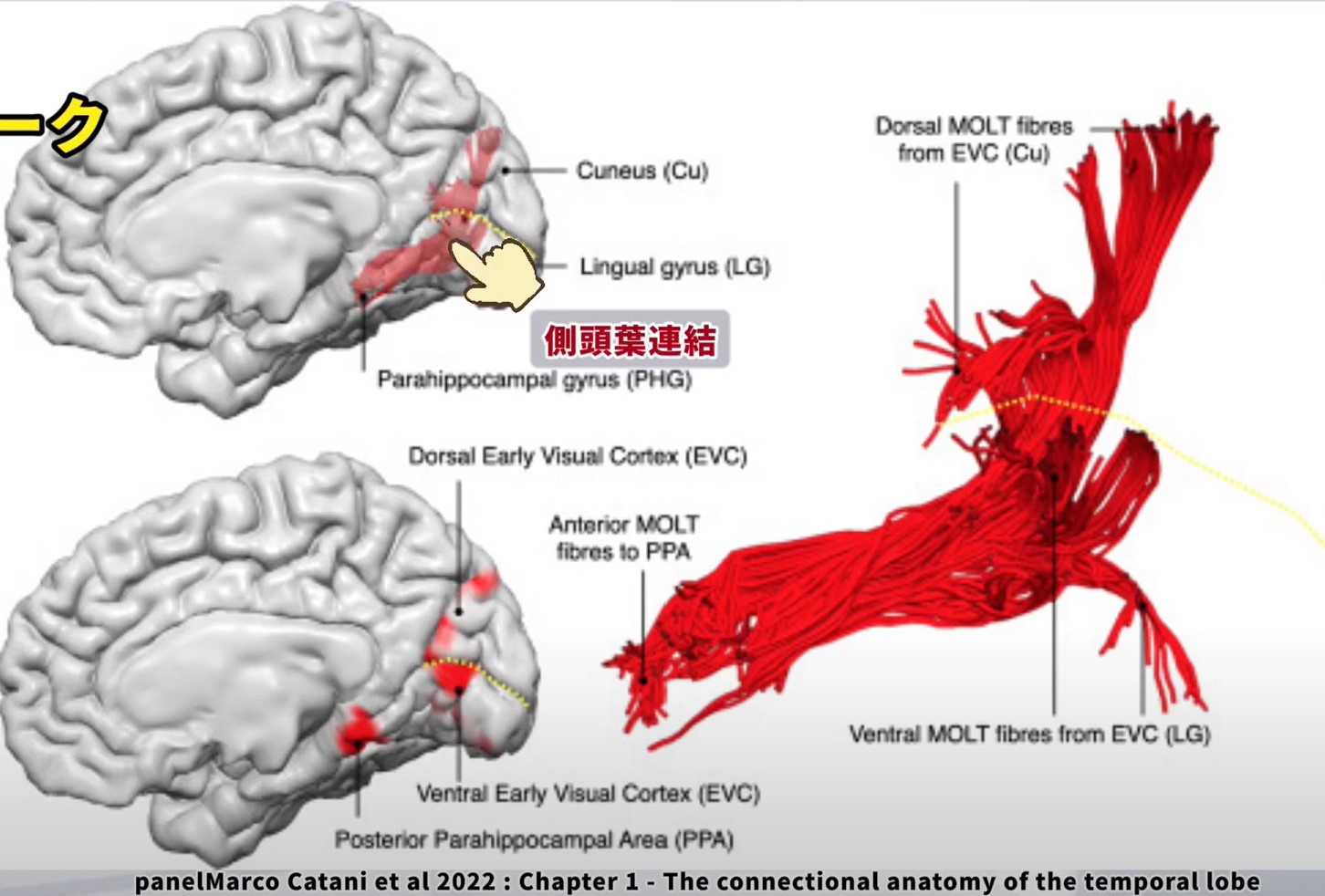

側頭葉連結(Temporal Lobe Connections)

Sublenticular Partを通り、側頭葉への接続に関与します。

-

頭頂-後頭-側頭結合(Parieto-occipitotemporal Connections)

後脚を通り、頭頂葉、後頭葉、側頭葉の連結を担当します。

-

前頭橋路 & 側頭橋路(Frontopontine & Temporopontine Tracts)

前脚を通り、前頭葉および側頭葉から橋への情報伝達に関与します。 -

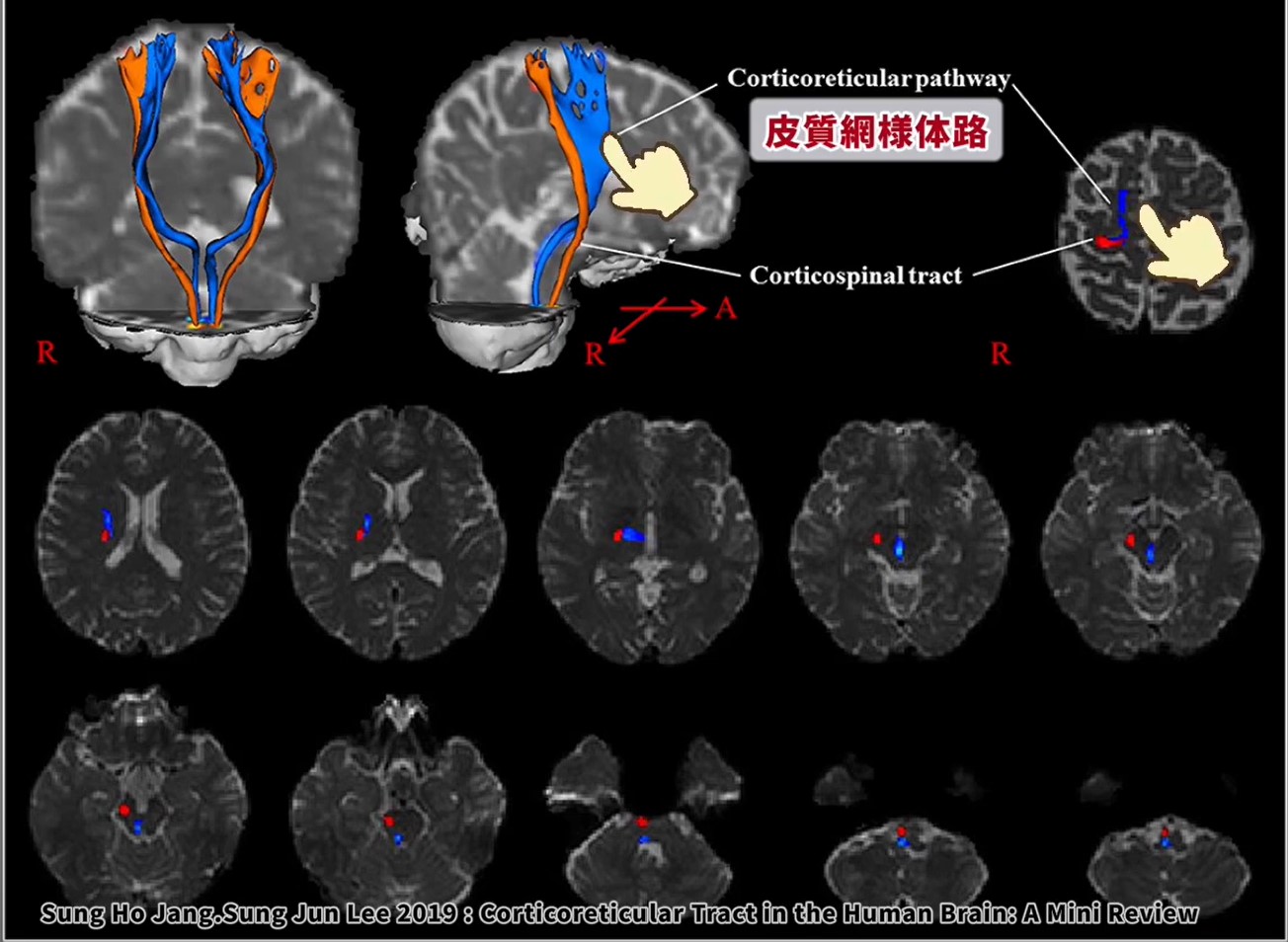

皮質網様体路(Corticoreticular Tracts)

後脚を通り、脳幹と皮質の間で網様体系を通じて信号伝達を行います。

-

上視床放線(Superior Thalamic Radiation)

膝および後脚を通り、視床から大脳皮質への信号伝達に関与します。

-

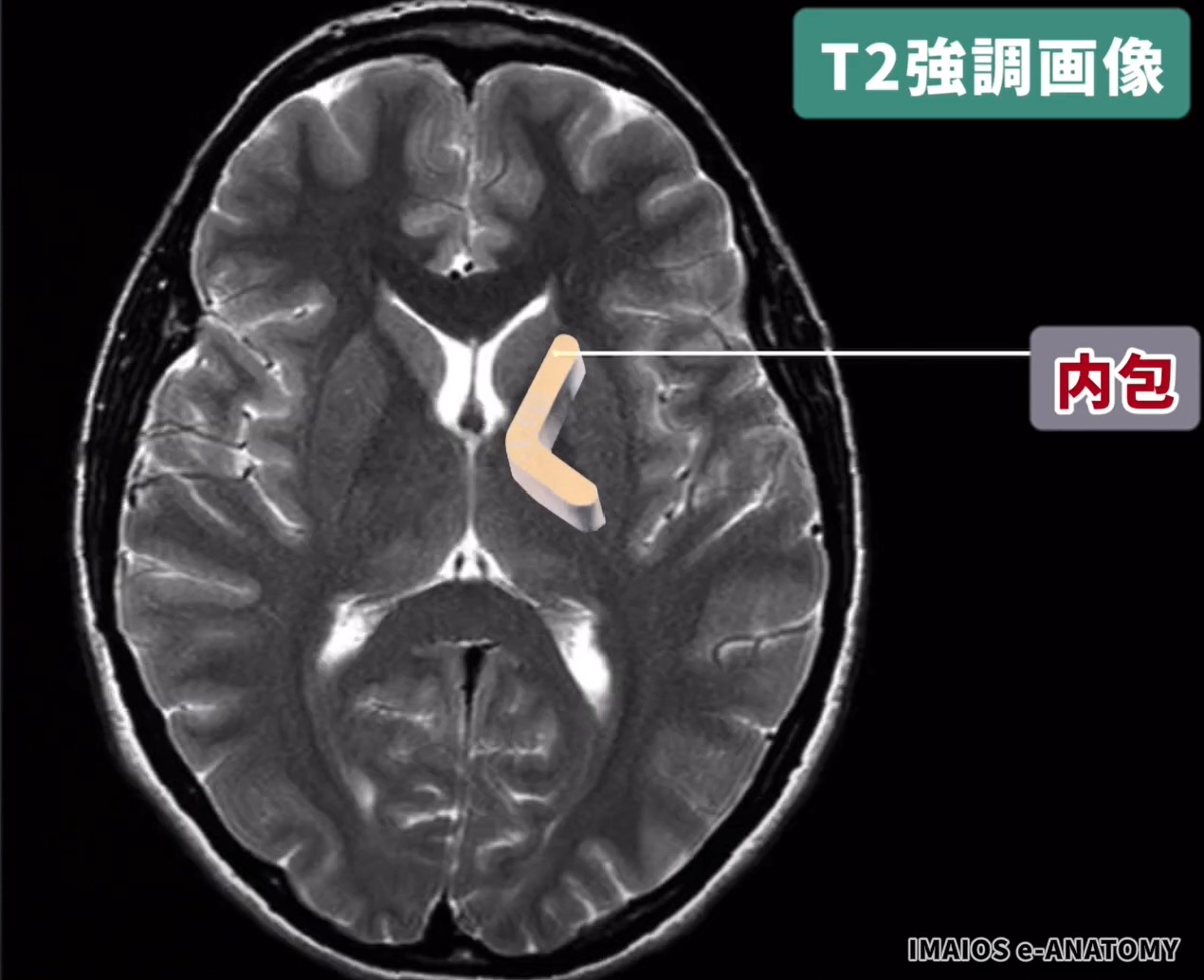

画像読解のポイント:内包のMRI評価

内包は、白質で構成される密集した神経線維束であり、MRI画像では特に明瞭に観察できます。以下の点に注目することで、内包の病変や異常の検出に役立ちます。

MRI画像上での特徴

-

V字型構造の可視性

内包は、前脚、膝、後脚が集まったV字型の構造としてMRI画像上に現れます。特にT2強調画像では、内包の白質が他の周囲の灰白質と対比されるため、非常に明瞭に映し出されます。 -

有髄線維の密度

内包内の有髄線維の高密度が、MRIでの白色部分として確認されます。これにより、特にT2強調画像では内包が明瞭に表示され、周囲の組織に比べてはっきりとした境界線を持つのが特徴です。 -

病変部位の識別

内包が白く映らない、または不規則な形状を呈している場合、損傷や病変が疑われます。これにより、脳卒中や白質病変、あるいはその他の神経変性疾患が示唆される場合があります。

-

T2強調画像の診断的価値

T2強調画像では、内包内の線維が高信号として明瞭に映るため、早期の白質損傷の検出に有効です。損傷が拡がると内包の構造全体が不均一な信号強度を示し、これにより病変範囲の評価が可能です。

論文トピック

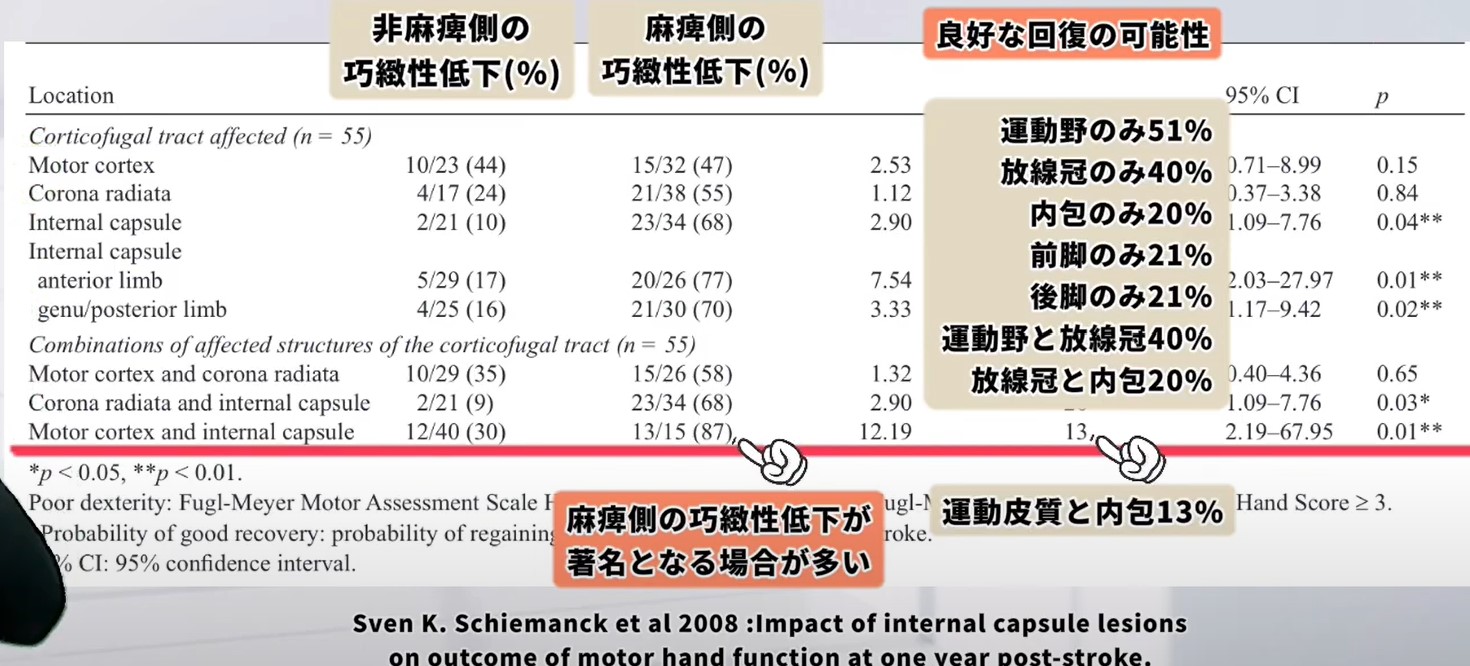

Impact of internal capsule lesions on outcome of motor hand function at one year post-stroke(2008)

Schiemanckらの2008年の研究では、脳卒中後1年の手の運動機能回復に対する内包の損傷の影響を調査しました。この研究は、内包などの大脳皮質からの遠心路(CFT: corticofugal tract fibers)が集中する領域の損傷が、運動機能の回復不全に関連していることを示しています。

- 回復確率と病変位置

手の機能が部分的または完全に回復する確率は、損傷部位によって異なります。特に、運動皮質と内包の両方が損傷を受けた患者の良好な回復確率は13%と低く、これらの構造が手の運動機能回復に重要であることが明らかになっています。

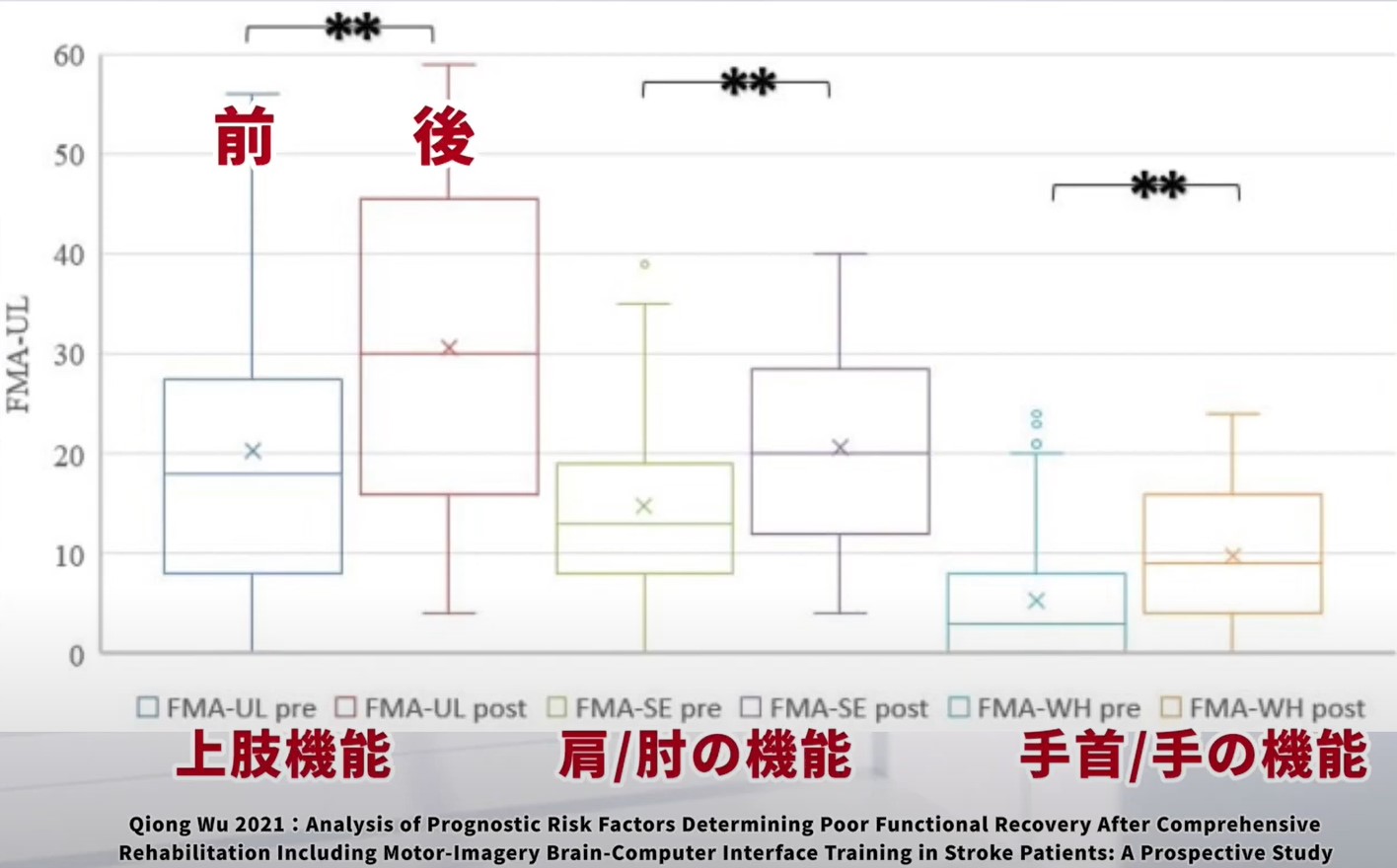

Analysis of Prognostic Risk Factors Determining Poor Functional Recovery After Comprehensive Rehabilitation Including Motor-Imagery Brain-Computer Interface Training in Stroke Patients: A Prospective Study(2021)

Qiong Wuらの2021年の研究では、運動イメージ(MI)ブレインコンピュータインターフェース(BCI)トレーニングが、脳卒中患者の機能回復に及ぼす影響を調査しています。この研究は、初期上肢(UL)機能が予後に強く関連していることを示唆しています。

-

初期上肢機能の影響

初期のUL機能が、回復予後と密接に関係していることが明らかになりました。脳卒中発症時点のUL機能の状態が、その後の回復の程度を大きく左右する要因であることが示されています。

-

病変位置の影響

出血性脳卒中患者のUL回復不良に関連する脳領域として、前被殻、内包、視床、脳室周囲白質、および運動前野が特定されました。これらの領域の損傷は、回復に有害な影響を与えます。 -

脳卒中の種類による違い

特に、慢性虚血性脳卒中患者において、内包の損傷が回復に悪影響を及ぼすことが報告されています。これにより、内包の損傷が脳卒中後の運動機能回復において重要であることが再確認されています。

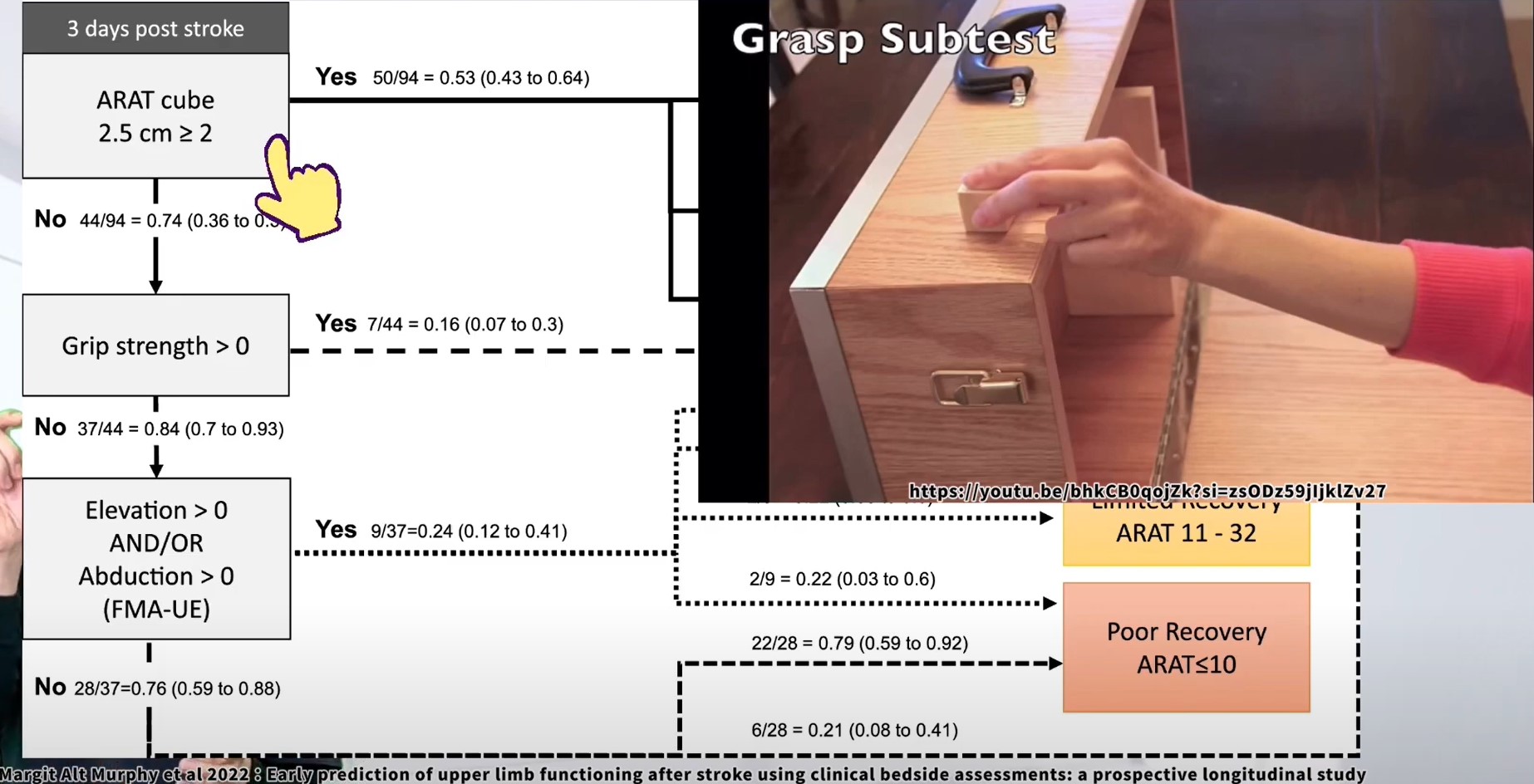

Early prediction of upper limb functioning after stroke using clinical bedside assessments: a prospective longitudinal study(2022)

Margitさんらの2022年の研究は、脳卒中後の上肢の機能的転帰を予測するための意思決定支援アルゴリズムに焦点を当てています。このアルゴリズムは、発症後3日以内に行われる3つの評価を基に、患者の上肢回復の見込みを予測し、適切なリハビリテーション戦略の立案を支援します。

アルゴリズムの評価項目とステップ

1. 小さな立方体の把握能力

- 内容: 患者が小さな2.5センチ木製の立方体を目の高さでつかみ、持ち上げ、放すことができるかを評価します。

- 判定: この評価をクリアできなければ、回復の見込みは低いと判断されます。もし可能であれば、次の評価に進みます。

2. 測定可能な握力

- 内容: Jamarハンドダイナモメーターを使用して、患者が測定可能な握力を発揮できるかを確認します。

- 判定: 握力が測定できない場合、回復は限定的と見なされ、アルゴリズムのフローチャート内で終了します。握力がある場合には、さらに良好な回復が期待できる次のステップに進みます。

3. アクティブな肩の動き

- 内容: Fugl-Meyer評価に基づき、肩の外転および挙上の動きが可能かどうかを確認します。屈筋の相乗効果も考慮され、具体的には肩の挙上ができるかどうかに注目します。

- 判定: 活発な動きがあれば、良好または完全な回復の可能性が高いとされます。一方で、肩の動きが乏しい場合、回復はある程度見込めるものの、完全回復は難しいと判断されます。

このように、脳卒中後の内包損傷と上肢機能回復に関する知見を得ることができ、各研究の結果を基にしたリハビリテーション計画が重要であることが示唆されています。

観察ポイントと臨床のヒント

運動/感覚機能

内包は皮質脊髄路や脊髄視床路など、多くの神経線維が通過する部位であり、運動や感覚機能の維持に重要な役割を果たします。以下のポイントで観察および管理を行います。

観察ポイント

-

麻痺の出現

脳卒中患者の体の片側に力が入らない、または麻痺の兆候があるかどうか確認します。運動機能に問題があるかどうか、痛覚や触覚に異常がないかもチェックします。触覚や温度に対する反応が鈍い場合、皮質脊髄路や皮質延髄路に障害がある可能性があります。 -

異常な痛みの観察

デジェリンルーシー症候群などの可能性を考慮し、異常な痛みや感覚の過敏が見られるかどうか注視します。入浴や着替えの際に不快感がないかを確認します。 -

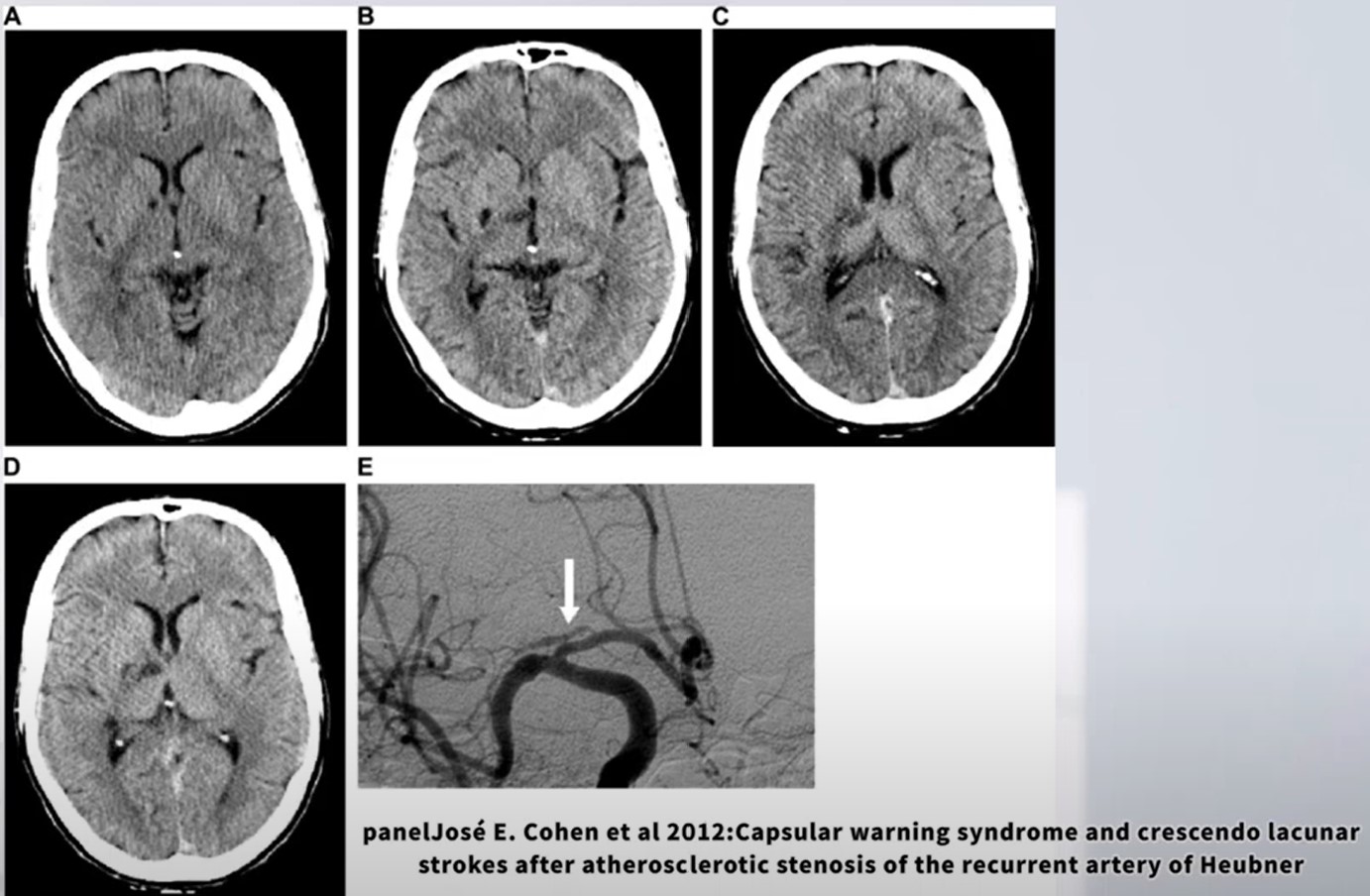

Capsular Warning Syndrome (CWS) の症状確認

突然の脱力感やしびれが見られる場合、CWSの可能性を示唆します。一過性の症状があれば、すぐに報告するよう患者に促し、定期的なチェック時にこれらの徴候がないか監視します。

臨床のヒント

-

予防策

健康的な食事や運動、禁煙などの生活習慣を奨励し、定期的なモニタリングと薬物管理を行うために医療提供者と連携します。また、バランスを高める練習を行い、転倒予防を図ります。 -

早期発見と対応

感覚の変化が急に現れた場合、患者がすぐに報告できるよう促し、転倒リスクを最小限に抑えるための環境整備も行います。 -

緊急対応

CWSが疑われる場合、迅速に対応するための緊急連絡手段や安全計画を準備します。療法士は、発作が起きた際に迅速に助けを呼ぶための練習も重要です。

論文

Capsular Warning Syndrome and Its Clinical Awareness and Therapeutic Approach: Two Case Reports and a Systematic Review of the Literature (2023)

Martínezらの2023年の研究では、CWSに対する二重抗血小板療法(DAT)、遺伝子組換え組織プラスミノーゲン活性化因子(rt-PA)、抗凝固療法(ACT)の効果を調査しました。DATとACTの併用が、82.6%の成功率で最もポジティブな機能的結果に結びつくことが示されました。

認知・感情機能の変化

内包周囲を通る連合線維は、認知機能や感情的な反応に関与します。認知機能や感情面の変化を観察し、意思決定支援を行うことで患者の生活の質を向上させることが期待されます。

観察ポイント

-

記憶障害

最近の会話や指示、個人情報を頻繁に忘れるかどうか確認します。同じ質問を繰り返したり、用件を忘れることが多い場合、記憶の問題が疑われます。 -

注意力と集中力の欠如

食事やリハビリで気が散りやすく、集中できない場合は注意力に問題がある可能性があります。 -

問題解決と意思決定の困難さ

日常的な決定に苦労している場合、または基本的な指示を理解できない場合、認知障害の可能性があります。 -

感情の不安定

突然の泣き笑い、うつ病や不安症の兆候が見られる場合、感情変化を観察します。

臨床のヒント – 意思決定の支援

-

基本的な意思決定

服選びの際に少ない選択肢を提示することで、認知的負担を軽減します。 -

中間的な意思決定

食事選択などの身近な場面で意思決定を促し、視覚補助を用いることで認知的関与を高めます。 -

高度な意思決定

患者が日や週の活動を計画することで、複雑な意思決定力の向上を支援します。

論文

Engaging Hospitalised Patients in Their Nutrition Care Using Technology: Development of the NUTRI-TEC Intervention (2020)

シェリーらの2020年の研究では、入院患者の栄養ケア支援技術「NUTRI-TEC」を通じて、患者が自分の食事摂取を管理し、栄養状態の改善を目指す方法を提案しました。テクノロジーを利用して、患者が自分の健康に積極的に関与することで、予後改善が期待されています。

① 内包の解剖学: 内包の前脚と後脚の位置と機能を説明してください。

② 血液供給: 主に内包の前脚に血液を供給する動脈はどれですか?

③ 神経ネットワーク機能: 内包における皮質脊髄路と皮質延髄路の役割を説明してください。

④ 手の運動機能に対する病変の影響: Schiemanckらによる2008年の研究によると、内包の損傷は脳卒中後の手の運動機能の回復にどのような影響を与えるのでしょうか?

⑤ 運動イメージブレインコンピューターインターフェイストレーニング: 脳卒中患者の早期上肢機能と回復予後に関するQiong Wuらの2021年の研究の結果は何でしたか?

⑥ 意思決定支援アルゴリズム: 脳卒中患者の機能的転帰を予測するためのMargitらの2022年の意思決定支援アルゴリズムで使用される3つの主要な評価について説明してください。

⑦ セラピストのための観察ポイント: 皮質脊髄路または皮質塊脊髄路の潜在的な問題を検出するために、セラピストが脳卒中患者の観察すべき重要な兆候は何ですか?

⑧ 被膜警告症候群: 被膜警告症候群(CWS)に関連する一般的な危険因子は何ですか?また、最も一般的に使用される治療法は何ですか?

⑨ 認知/感情の変化: 内包周囲の関連線維は患者の認知機能と感情機能にどのように影響するのでしょうか?

⑩ NUTRI-TEC介入: Sherryが2020年に開発したNUTRI-TEC介入の目的は何ですか?また、テクノロジーを患者ケアにどのように統合するのでしょうか?

① 内部被膜の解剖学

尾状核の頭とレンズ核の間に位置する前脚部分には、前頭葉と橋を接続する前頭橋線維が含まれており、運動機能に不可欠です。また、視床とレンズ核の間に位置する後脚部分には、随意運動制御のための皮質脊髄路と感覚処理のための感覚線維が収められています。

② 血液供給

内包の前脚には、前大脳動脈 (ACA) から分岐する反回ホイブナー動脈が主な血液供給源となっています。

③ 神経ネットワーク機能

皮質脊髄路は自発的な運動制御に重要であり、皮質延髄路は顔の表情や発語を含む頭と顔面の運動制御を担っています。

④ 手の運動機能に対する病変の影響

Schiemanckらによる2008年の研究によると、高密度の皮質遠心路線維を含む内包の損傷は、脳卒中後の手の運動機能の回復障害に関連しています。

⑤ 運動イメージブレインコンピュータインターフェーストレーニング

Qiong Wuらの2021年の研究は、早期の上肢機能が脳卒中回復予後に大きく影響し、脳卒中発症時の上肢機能の状態が回復の可能性を決定する上で重要であると結論づけています。

⑥ 意思決定支援アルゴリズム

Margitらの2022年のアルゴリズムでは、小さな立方体をつかむ能力、測定可能な握力、活発な上肢の動きという3つの評価を使用して、脳卒中患者の機能的転帰を予測しています。

⑦ セラピストの観察ポイント

セラピストは、皮質脊髄路または皮質延髄路の問題を示す可能性のある衰弱や麻痺の兆候、痛みや触覚の異常、異常な痛みや過敏症を監視する必要があります。

⑧ CWS

CWSは一般に、高血圧、喫煙、糖尿病、脂質異常症などの危険因子と関連しており、最も一般的な治療には、DAPT(抗血小板薬2剤併用療法)、rt-PA(遺伝子組換え組織プラスミノーゲン活性化因子)、および抗凝固療法が含まれます。

⑨ 認知/感情の変化

内包周囲の連合線維は認知機能に関与しており、その障害は混乱、記憶障害、注意欠陥、問題解決の困難、情緒不安定を引き起こす可能性があります。

⑩ NUTRI-TEC介入

2020年に開発されたNUTRI-TEC介入は、健康情報技術を利用して入院患者を栄養ケアに参加させ、ベッドサイドのコンピューターシステムを介して食事摂取量を記録し、栄養目標に照らして追跡できるようにすることを目的としています。

内包を意識したリハビリテーション展開例

登場人物

- 療法士:田中先生

- 患者:石川さん

ストーリー

初回セッション:評価と課題設定

田中先生は初回セッションで、石川さんの内包の機能や損傷状況を総合的に評価しました。

田中先生:「石川さん、最近手を動かすとどんな感じですか?何か気になることはありますか?」

石川さん:「手がすごく重くて、細かい作業が本当に難しいんです。それに、服を選んだりその日の計画を立てたりするのも苦手で…。なんだか自信が持てないですね。」

田中先生は石川さんの不安や課題に耳を傾けつつ、皮質脊髄路と皮質延髄路に関連する運動・感覚機能、Capsular Warning Syndrome(CWS)の兆候、痛覚異常などをチェックしました。次に以下の3つの評価を行いました。

3つの評価

1. 小さな立方体を掴む能力

- 内容: 石川さんが手指で小さな立方体をつかむ動作ができるかを確認し、指先の細かなコントロールを評価しました。指先の器用さや運動の安定性を判断するためのテストです。

- 田中先生:「この立方体をつかんで、目の高さまで持ち上げてみてください。指先の力を意識しながらゆっくりやってみましょう。」

- 石川さん:「難しいですね。でも、できました。指先が少し震えますが、大丈夫です。」

- 結果: 石川さんは震えながらも立方体を持ち上げることができ、今後の指先の細かな動きの回復が期待されました。

2. 測定可能な握力

- 内容: Jamarハンドダイナモメーターで握力を測定し、石川さんの手指の力の状態を把握しました。握力の強さは、リハビリによる手指の回復を予測するための指標となります。

- 田中先生:「力を入れてこのダイナモメーターを握ってみましょう。できる範囲で力を出してみてください。」

- 石川さん:「力が出にくいですが、握ってみますね。」

- 結果: 握力の値は低めでしたが、測定可能な力が確認できたため、今後のリハビリでの改善が見込まれました。

3. アクティブな上肢の動き

- 内容: 肩の挙上や外転の動きを確認し、上肢全体の活動性や可動域を評価しました。腕の動きや安定性も含めた評価です。

- 田中先生:「肩をこのように持ち上げてみましょう。ゆっくり動かしてみて、痛みがあれば教えてください。」

- 石川さん:「少し重い感じはありますが、動かせます。痛みは特にありません。」

- 結果: 肩の可動域に制限は見られず、安定した動作が確認され、リハビリを通じて上肢の機能改善が期待できると判断されました。

田中先生は、これらの評価結果に基づき、石川さんが主体的に入院生活を送れるよう支援するため、次のリハビリ内容を計画しました。

リハビリの計画と実施

石川さんの運動機能や認知機能の回復を目指し、以下のリハビリ内容を実施しました。日常生活のさまざまな場面での自信を回復し、主体的に行動できるようサポートします。

1. 更衣動作練習

石川さんは、手指の運動機能を強化するため、更衣動作の練習に取り組みました。具体的には、シャツのボタンを留めたり、ジッパーを上げ下ろししたりといった動作を通じて、細かな手指の動きを取り戻す訓練を行います。また、この練習を通じて手順や計画性を意識し、日常生活の中での自立を促します。

田中先生:「今日はこのシャツを使ってボタンを留める練習をしましょう。」

石川さん:「ボタンを留めるのは少し不安ですね。」

田中先生:「大丈夫です、ゆっくりと進めましょう。手順を確認しながら、順番にボタンを留めていきます。もし難しければ、私がサポートしますね。」

田中先生は、石川さんにシャツを持たせ、指先でボタンをつまんで穴に通す動作をサポートしました。石川さんは、最初はボタンがうまくつかめず戸惑いましたが、田中先生の丁寧な指導のもと、ひとつずつ確実にボタンを留めていきました。ボタンの位置に指を合わせる動作を繰り返すうちに、手指の感覚が戻り、徐々に動作がスムーズになってきました。

田中先生:「うまくできていますね。ボタンを留めるのは細かい動作なので、練習を重ねることでさらに上達していきますよ。」

石川さんは少しずつ手指の動きを取り戻しつつあり、ボタンを留める動作が終わった時には、達成感とともに少し自信がついてきた様子でした。

2. 意思決定の支援

石川さんが自分の好みを主体的に選ぶことで、意思決定能力の向上を図ります。今回は、服の選択を通じて、日常的な選択に対する自信を育てる練習を行いました。服装を選ぶことで自己表現の意識も高め、日常生活の質を向上させます。

田中先生:「石川さん、今日は3つのシャツから選んでいただきます。白、青、そして黄色のシャツがありますが、どれが一番気に入っていますか?」

石川さん:「うーん、どれも良いですが…青が好きなので、今日は青にします。青い色は落ち着くんです。」

田中先生:「素敵な選択ですね。自分で好きな色を選ぶと、気分も良くなりますよね。毎日少しずつ自分の好みを再確認することで、選択する楽しみも増えていきます。」

石川さんは、服を選ぶことで自分の意志を再確認し、自分で決めることの大切さを感じることができました。田中先生の助言により、石川さんは「今日はこれを着たい」と自信を持って選択できるようになり、次第に日常の小さな意思決定への自信が戻りつつあります。

3. 1日の活動計画

石川さんが自分で1日のスケジュールを立て、行動することで自己管理能力の向上を目指しました。更衣、食事、リハビリ、自主トレーニングを含めた活動の順序を決め、自立心と計画力を育みます。これにより、石川さんが主体的に入院生活を過ごせるよう支援します。

田中先生:「石川さん、今日は更衣、昼食、リハビリ、自主トレーニングを計画に入れています。どの順番で進めると一番無理がなく過ごせそうですか?」

石川さん:「そうですね…まず更衣をして、それから昼食をとりたいです。その後少し休んで、リハビリと自主トレーニングをしたいです。」

田中先生:「良い計画ですね。休憩を取ることでリハビリの時間にも集中できますし、自主トレーニングもスムーズに進むと思います。計画を立てることで、1日の見通しも立てやすくなりますね。」

石川さんは、田中先生と一緒に1日の流れを考え、自分で予定を立てて行動する力を少しずつ身に付けてきました。自分のペースで活動を進めることで入院生活への適応も進み、日常生活への自信が戻ってきたようです。

結果と進展

田中先生の支援を受け、石川さんは少しずつ自信を取り戻し、主体的に入院生活を送れるようになってきました。手指の運動機能や選択する力、自己管理能力が回復し、1日の活動を自分で計画することで、意欲も高まっています。

田中先生:「最近、スケジュールを自分で組むのが上手くなりましたね。調子はどうですか?」

石川さん:「そうですね、少しずつですが自信がついてきました。手の動きも少し楽になってきました。」

田中先生:「素晴らしいですね。この調子で、次のステップに進んでいきましょう!」

田中先生は、石川さんが自立して過ごせるよう、今後もスケジュールの調整や支援を行いながら、さらなる回復を目指していきます。

今回のYouTube動画はこちら

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

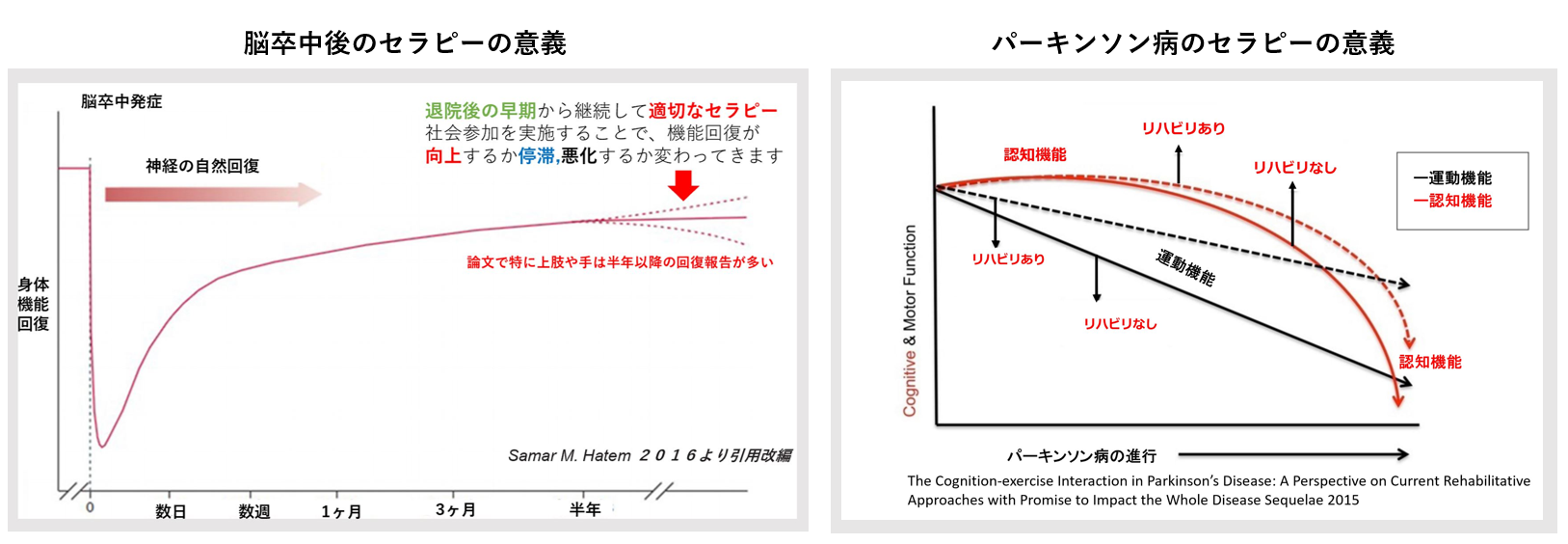

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

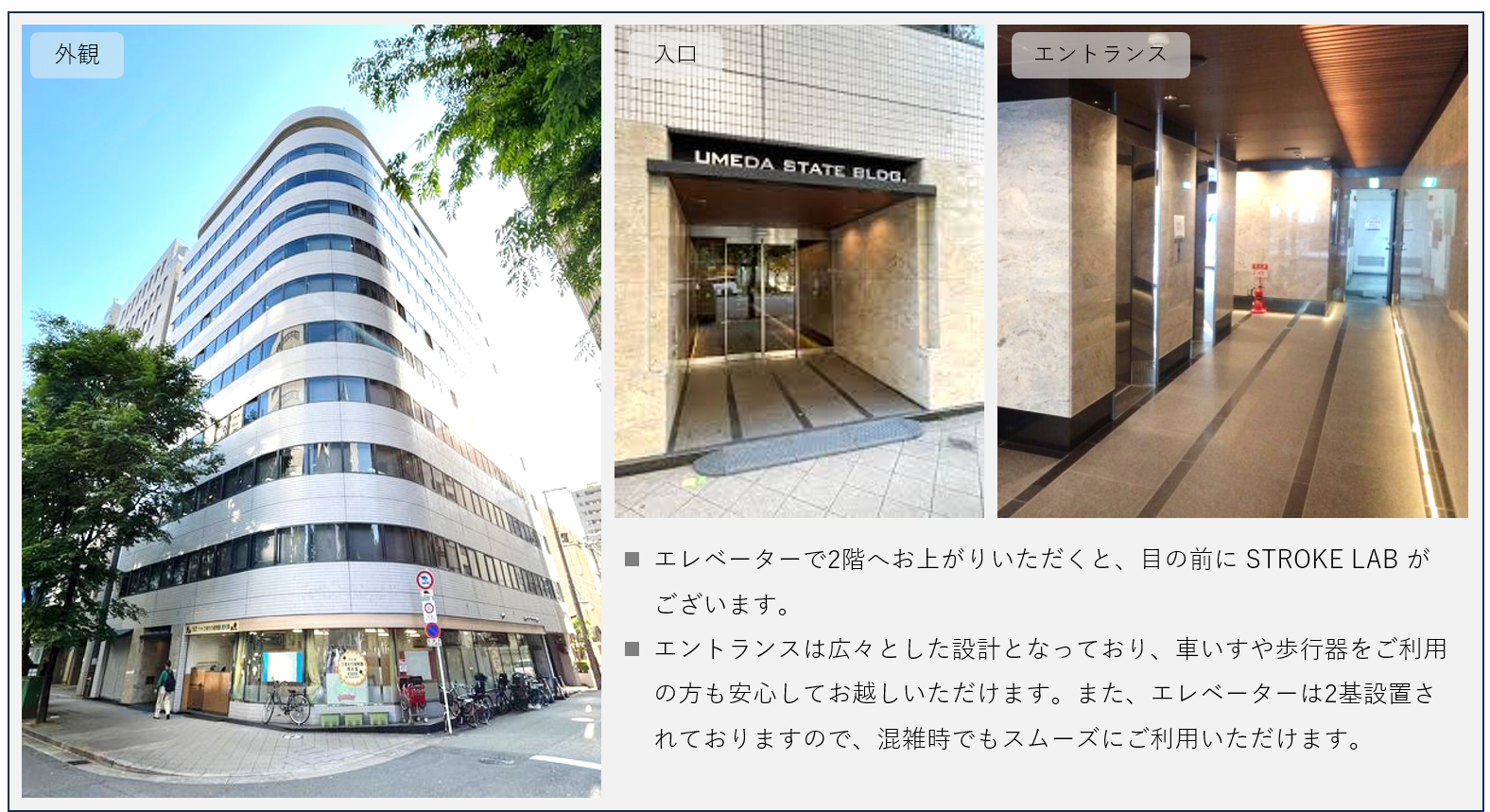

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)