脳卒中患者の立ち上がりの動作分析 その⑦ 機能的リンクを意識せよ

お疲れ様です。

STROKE LAB代表の金子です。

まとめて一気に何本か書いているので、書く前から疲労気味です。

今日は立ち上がり時の機能的リンクについて書きます。

機能的リンクと、文献では表現されていますが、運動連鎖とか筋連結とか、いろんな表現があるのではないでしょうか?

このブログはあくまで論文ベースに展開し、僕の経験を述べていくので、今回は「5つの機能的リンクモデル The five-linked rigid segment model」という表現で説明したいと思います。

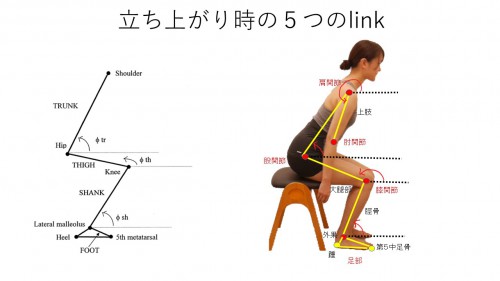

まず以下の図を見てください

Muscle synergies and joint linkages in sit-to-stand under two initial foot positions 1998より引用

シンプルに、肘、肩、股関節、膝関節、足関節の連結です。

これに脊柱や手関節が入っても別にいいかと思います。

要は臨床の中でリンクを意識した介助、セラピーができているかということです。

例えば、トイレにて便座に移乗する際、片麻痺患者さんの両上肢を引っ張り、立ち上がりを誘導するとします。

手を誘導する際、手からなのか、前腕からなのか、上腕からなのか、肩甲帯か、体幹か、骨盤か

それらを瞬時に評価することがセラピストには重要です。

リンクが良好な方は、足関節、足の指からでも立ち上がりを誘導することはできます。

臨床で重要な事は、機能的リンクがどの部位からであれば比較的つながりやすいか?ということです。

もちろん接触した部位への刺激、方向付けもそれらリンクに影響してきますが、

若いセラピストは、まずは

「どこからサポートすれば、患者さんは楽か、運動学習が容易か?」

などを考える習慣をつけるべきだと思います。

前腕から誘導しても、麻痺側の上腕骨頭周囲の低緊張が著しい場合は、損傷させるリスクがあるので、上腕骨頭周囲にサポートを変えるべきですし、 そこに体幹やヒップ周囲の低緊張が伴っていれば、体幹サポートにしたほうが、努力量は少なく、骨頭周囲への圧力も少ないかもしれません。

それらを評価した上で、病棟のマンパワー、介助者の能力を判断し、伝達すべきです。

今日は以上です。

ありがとうございました。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)