【2025年最新】運動学習のステージと効果的なフィードバック方法:脳卒中リハビリにおける段階的アプローチの重要性

運動学習:意識的な制御とパフォーマンス低下

リハビリテーション医の田中先生と療法士の石川さんは、あるリハビリテーションの症例について話し合っています。患者が動作を「意識しすぎる」と、動きがぎこちなくなり、かえってバランスを崩したり、スムーズに歩けなくなってしまうとのことです。石川さんは、意識的に指導することと、無意識の自然な動きとの関係について質問しました。

1. 脳科学的な視点:意識的な運動制御と脳内のメカニズム

田中先生: 「意識的に動作を制御しようとすることでパフォーマンスが低下する理由の一つに、脳内の前頭前野(PFC)と大脳基底核の役割があるんだ。前頭前野は意識的な制御を行い、特に新しい動作や難しい動作の際に活性化する。例えば、まだ慣れていない動作を覚える段階では、前頭前野が細かく制御を行うために重要なんだ。

しかし、動作が熟練してくると、大脳基底核が中心となり、半自動的な制御が行われるようになる。ここで、動作を頭で意識しすぎると、前頭前野の過剰な介入が起こり、スムーズな動きが阻害される。」

石川さん: 「なるほど、つまり、動作がうまくいかなくなるというのは、前頭前野が余計に働きすぎているからなんですね。」

田中先生: 「そうだね。特に、脳卒中後や運動機能に障害を抱える患者では、前頭前野の過活動がかえって動作のぎこちなさや不安定性を引き起こすことがある。無意識的に動作ができるようになると、脳の負担が減り、パフォーマンスが向上することが多いんだ。」

2. 運動学習における段階と意識の移行

田中先生: 「動作の習得には、運動学習の3段階モデルが役立つよ。Fitts and Posnerの3段階モデルというのが有名なんだ。最初は『認知段階』で、動作をどう行うか意識的に確認しながら学ぶ段階。次に『連合段階』で、少しずつ無意識に近づく。最後に『自動段階』で、ほとんど意識しなくても動作を遂行できるようになる。リハビリでも、患者が自動段階に移行できるように支援することが重要だ。」

石川さん: 「自動段階に入ることで、動作が自然になりやすいんですね。」

田中先生: 「そう。患者が過度に意識すると、連合段階や自動段階に移行するのが難しくなるんだ。動作に集中しすぎることで前頭前野が働きすぎ、緊張状態になってしまう。」

3. 意識的な制御がバランスと歩行機能に与える影響

田中先生: 「バランスや歩行のような複雑な動作では、過度な意識が問題になることがある。バランスを取る際の姿勢制御には、前庭系、視覚系、体性感覚系が関わっているけれど、意識的にそれぞれをコントロールしようとすると、情報処理が遅れ、身体の反応が遅くなるんだ。」

石川さん: 「ということは、リハビリでの指導も、あまり意識させずに自然な形で動作を行わせることが大事なんですね。」

田中先生: 「その通り。特に歩行リハビリなどでは、患者が“歩こう、歩こう”と頭で考えすぎると、かえってバランスが崩れることがある。動作が遅くなるだけでなく、転倒リスクが増えることもあるんだ。」

4. 臨床でのアプローチ:意識を軽減するリハビリテーション手法

田中先生: 「そこで役立つのが、外的焦点(external focus)を使う方法なんだ。患者が“足をこう出して…”など動作そのものを意識するのではなく、例えば“目の前のターゲットに向かって足を出す”といった形で目的を意識させる。これにより前頭前野の介入が少なくなり、大脳基底核や小脳が効率的に動作を制御できる。」

石川さん: 「ターゲットを意識させることで、動作が自然になるんですね!」

田中先生: 「その通り。また、フィードバックを工夫するのもポイントだ。例えば、動作を行った結果を評価する形でポジティブなフィードバックを与えると、患者は動作を過度に意識せずに済むようになる。」

5. 具体的なリハビリ実践例

田中先生: 「例えば、バランス機能改善のためのリハビリでは、動作を分解せず、全体の動作として繰り返すように指導すると効果的だ。患者が歩行訓練をする際に、“足を一歩出して…”と細かく指示するよりも、リズムに合わせて全体の流れを意識させる方が良い。」

石川さん: 「歩行をリズムに乗せて行わせることで、動作全体の流れが良くなるんですね。」

田中先生: 「その通り。また、環境設定も重要だ。患者が意識しやすい環境ではなく、あえて自然な流れを感じやすい環境(例えばリズム音やBGMを使用したり、自然の中での歩行訓練など)を選ぶことで、動作がスムーズになることがある。」

6. 研究の知見とエビデンス

田中先生: 「実際の研究でも、意識的な制御が過剰になるとパフォーマンスが低下することが示されている。ある研究では、内的焦点よりも外的焦点を用いたほうが動作の速度や安定性が改善するという結果が出ている。特に高齢者や脳卒中患者のリハビリで、無意識的に動作を行えるような支援が推奨されているんだ。」

まとめ:実践への応用

田中先生: 「石川さん、今日のポイントをまとめると、患者に意識的な指導を行いすぎると、かえって動作が阻害されることがある。そのため、外的焦点や環境設定を工夫し、自然な動作を引き出すアプローチが重要だということだね。」

石川さん: 「ありがとうございます。患者が無理なく自然に動けるようなリハビリを心がけます。」

田中先生: 「そうだね。意識を軽減し、リハビリを進めていくことで、患者の回復を支援していこう。」

このアプローチを実践に応用することで、患者がより自然な形でバランス機能を向上させられるようになります。

論文内容

カテゴリー

タイトル

●頭の使いすぎ?脳卒中患者の運動学習の方法の違いがバランスに及ぼす影響

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●特に脳卒中患者においては重症度・高次脳・認知面の差が大きく運動学習を進めるにあたっての手法に悩むことが多い。様々な運動学習を学ぶことで引き出しを増やそうと思い本論文に至る。

内 容

背景

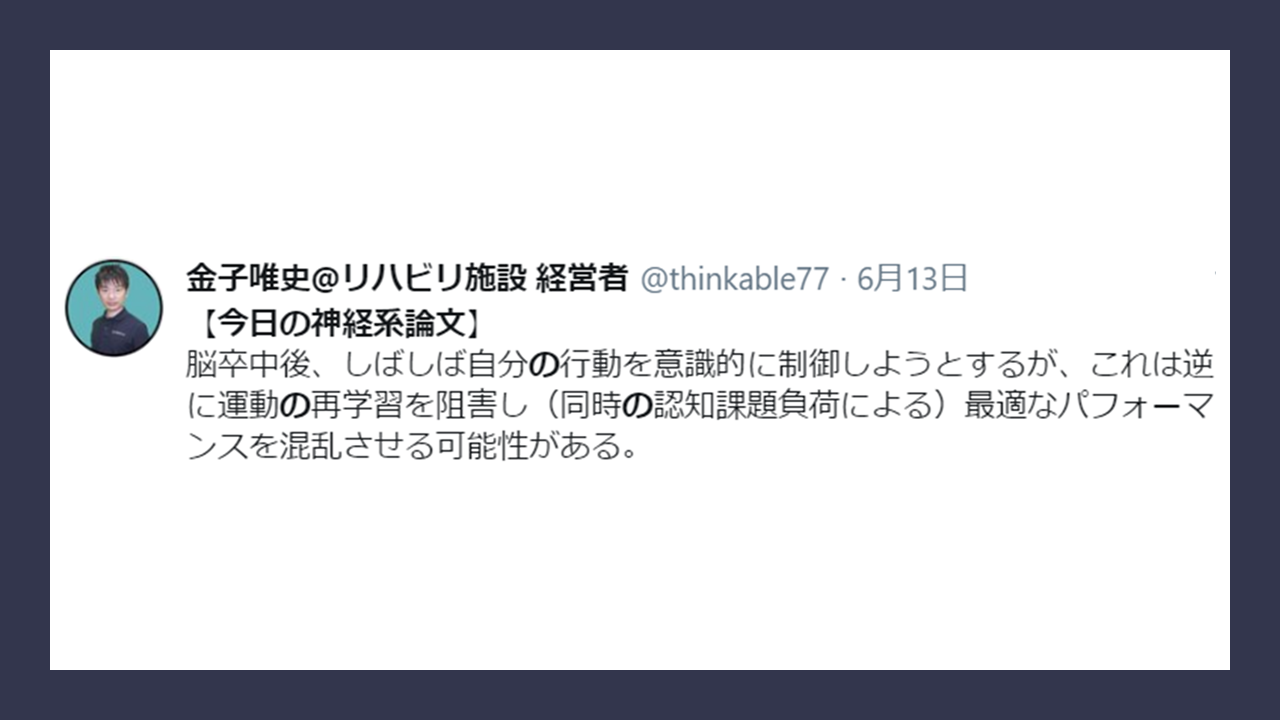

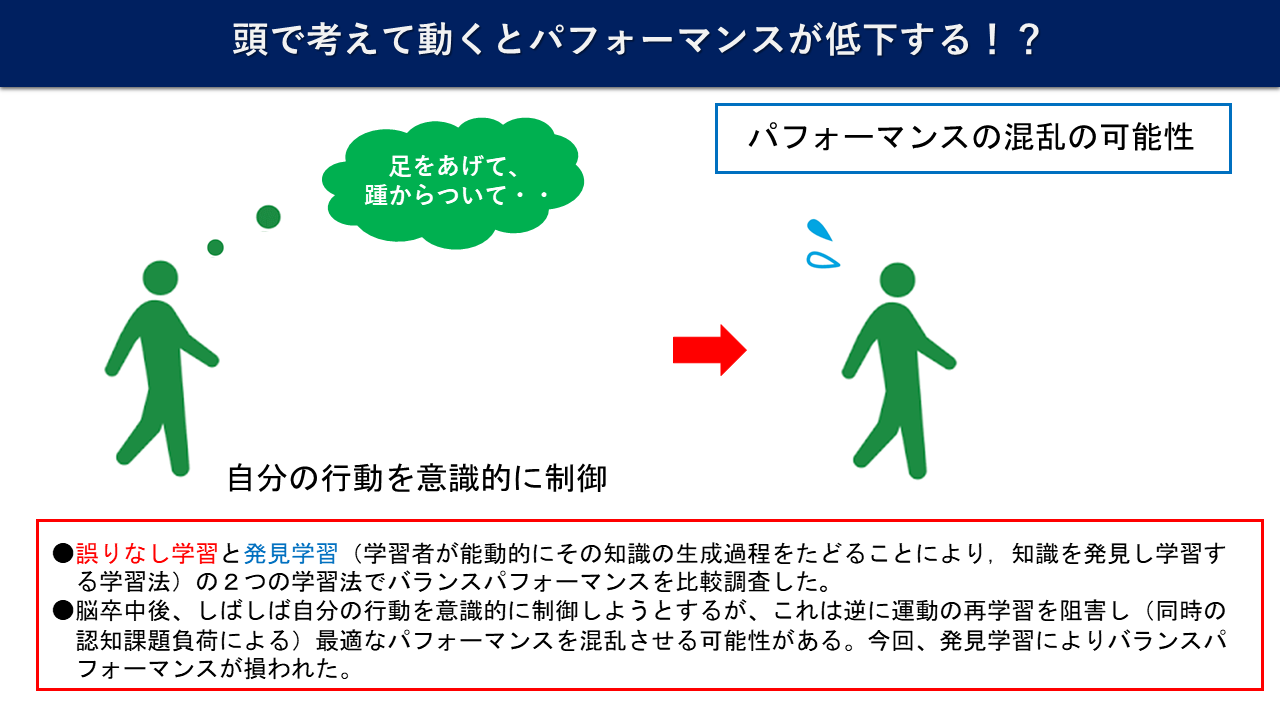

●脳卒中後、しばしば自分の行動を意識的に制御しようとするが、これは逆に運動の再学習を阻害し(同時の認知課題負荷による)最適なパフォーマンスを混乱させる可能性がある。

●頭で考える事を最小限に抑える学習戦略は、意識的に運動行動を制御する試みを回避し、それによってより良いパフォーマンスをもたらす可能性があります。この研究の目的は、2つの運動学習戦略(エラーレス学習と発見学習)の1つを使用して、脳卒中後の動的バランス作業の暗黙の学習の効果を検討することでした。

●補足:誤りをさせない学習法(エラーレス学習)とは,いったん間違えると誤反応が残り,修正が難しいという特性から,新しいことを記憶する場合に誤反応を避け,最初から正反応を導く方法である。一方、発見学習とは,問題解決の方法を指導者が明示するのではなく,学習者自身が主体的に考えながら発見することを目指す学習方法である。

方法

●脳卒中後の成人10人と同年齢の高齢者12人が、重心動揺計(左右に傾く)上で単一課題(バランスのみ)および同時処理課題の条件下で動的バランス課題を練習しました。脳卒中および対照群の参加者は、4つの群のうちの1つにランダムに割り当てられました。エラーレス学習は重心動揺計が傾かない、発見学習は重心動揺計を水平に保つようにしなければならない。

(1)エラーレス学習脳卒中グループ

(2)エラーレス学習コントロールグループ

(3)発見学習脳卒中グループ

(4)発見学習コントロールグループ

重心動揺計を用いてバランスパフォーマンスを評価しました。

結果

● 脳卒中後の発見学習者(明示的)のバランスのパフォーマンスは、同時認知課題負荷によって損なわれました。 対照的に、エラーレス学習者と発見学習のコントロール群のパフォーマンスは損なわれませんでした。

●リハビリ中の明示的な情報の提供は、脳卒中の一部の人々の運動能力の学習/再学習および実行に有害である可能性があります。リハビリテーションの設定で暗黙の運動学習技術を適用すると有益な場合があります。

運動学習の臨床応用

意識を軽減しながら動作の改善を促進するリハビリテーション手法として、「外的焦点」を活用するアプローチについて、具体的な手順と臨床での応用方法を詳しく解説します。

1. 外的焦点を用いたリハビリテーションの流れ

目的:患者が動作そのものに意識を集中させず、動作結果に注意を向けることで、自然でスムーズな動作の学習を促進する。

2. リハビリテーションの準備

① ターゲット設定

- ターゲット物の準備:適切な位置に視覚的なターゲットを置きます。たとえば、床に置いたマーカーや、向かうべき視線のターゲット(目の前の壁に付箋など)を設定します。

- 動作の意図を伝える:患者に、ターゲットを目指して動作するよう伝えます。この際、具体的にどこまで足を伸ばすか、どの位置に手を出すかといった「目的」に焦点を合わせて説明します。

3. 実施手順

(1) ターゲットに向かって動作を行う指示

- 足の運びや手の位置に外的焦点を設ける:

患者に「右足をこの目印に向かって出してください」「手をこちらのボールに向けて伸ばしましょう」と指示します。

ポイント:細かい動作(足の角度や膝の伸展)を意識させないようにするため、「出す動作そのもの」を指示せず、目標に意識を向けさせます。 - リズムを使う場合:歩行訓練であれば、「このメトロノームに合わせて、目の前のターゲットに向かって一歩ずつ進みましょう」と指導します。患者がリズムに乗ることで、意識を動作から引き離し、動作が自動化しやすくなります。

(2) 動作結果のフィードバック

- フィードバックの工夫:

動作結果に対するフィードバックを行います。例えば、動作のスムーズさやタイミング、ターゲットへの到達度について、「今のステップはリズムに乗っていましたね」「良いペースで目標に近づいています」と評価します。- 「動作そのもの」よりも、「結果」や「進歩」を評価することで、患者が動作を意識しすぎずに済むようサポートします。

- ポジティブフィードバック:動作が改善した際には必ず具体的な評価を伝えます。「今の動きはスムーズでしたね」や「ターゲットに近づいていますね」といったポジティブな言葉で、患者の動作への自信を高めます。

4. 進行中のアプローチ改善

(1) 環境設定の工夫

- 環境に合わせた外的焦点の調整:

患者がリハビリ室で行う場合と、屋外歩行訓練を行う場合では、ターゲットの位置や目標物の選定を調整します。

例)屋外訓練では、遠くの建物やベンチなどを目標に設定し、目的地に向かって歩行する練習を行います。 - 身体の一部を意識させない:

患者が無意識に体の一部を気にしている場合は、視覚的ターゲットを目に入れやすい位置に調整し、身体の動きを意識させずに目標だけを意識できるよう環境を整えます。

(2) 自動化の段階を意識する

- 患者が動作に慣れてきたら、少しずつ指示を減らし、患者自身が自然な動作でターゲットに到達できるようにします。

- 自動化段階に進む際には、動作のスムーズさや流れが自然に改善されていることを確認しつつ、評価フィードバックを行います。

5. 動作結果の分析と次のステップ

- 到達度評価:患者が目標にどの程度到達できているか、またその過程で動作がスムーズであるかを観察します。ターゲットへの到達がスムーズであれば次の段階へ、ぎこちなさが残る場合はフィードバックを活用して、再度調整します。

- 評価記録:患者の進歩を記録し、達成度や動作の改善点をデータとして蓄積します。

新人療法士が運動学習におけるフィードバックを効率的に行うポイント

新人療法士がリハビリ中にフィードバックを効果的に行うためには、患者の脳機能を活用し、動作の自動化や学習を促進するポイントを意識することが重要です。以下に脳科学的視点を踏まえた具体的なフィードバックの方法を示します。

1. ポジティブフィードバックで報酬系を活用する

- 報酬系(大脳基底核、特に側坐核)は、達成感や喜びを感じたときに活性化し、ドーパミンが分泌され、学習のモチベーションを高めます。

- 実践方法:患者が目標を達成したり進歩したときは、「よくできました」「素晴らしい進歩です」と具体的にポジティブなフィードバックをします。このようなフィードバックが報酬系を刺激し、次の動作への意欲と学習効率が上がります。

2. 外的焦点(external focus)を使って意識を動作の「結果」に向ける

- 前頭前野が過剰に働きすぎると動作の自動化が妨げられるため、外的焦点(結果)に意識を向けることで、小脳や大脳基底核が自然な動作制御を担えるようにします。

- 実践方法:患者が「足をまっすぐ出す」という具体的な動作そのものではなく、「目の前のマーカーに足を出してみましょう」と目標の達成に意識を向けさせるフィードバックを行います。動作の成否ではなく目標達成に意識を向けることで、前頭前野の介入を減らし、動作がよりスムーズに自動化されます。

3. 適切なタイミングでのフィードバックを行う

- 運動前頭野や小脳の学習プロセスをサポートするためには、動作後の即時フィードバックが効果的です。しかし、動作の修正が必要なときにはやや遅延フィードバックも効果的とされます。

- 実践方法:動作の結果を評価する場合はすぐにフィードバックを行い、患者に成功を認識させます。修正が必要なときは、少し間を置いて「次回はこうしてみましょう」と伝えると、患者の自発的な修正能力が引き出されます。

4. バランスのとれたフィードバックを心がける

- ほとんどの動作学習において、ポジティブフィードバックはモチベーションの向上に効果的ですが、必要に応じて軽度の修正フィードバックも加えることで動作の改善を促します。

- 実践方法:ポジティブフィードバックが全体の80%程度になるよう心がけ、残り20%で改善が必要なポイントを指摘するのがバランスの良いフィードバックです。患者が成功体験を持ちつつも、必要な修正点を学べる環境を整えます。

5. 自己フィードバックを引き出す

- 自己認識の強化は運動学習において重要で、自己評価が大脳基底核や小脳の活動を高めます。

- 実践方法:患者が動作を終えた後に「今の動きはどう感じましたか?」「どこに注意が向いていましたか?」と質問を投げかけることで、自己評価を促します。自分で感じた改善点や達成感がモチベーションをさらに高め、次の目標への意欲に繋がります。

6. 観察フィードバックを活用する

- 患者が他者の動作を観察すると、ミラーニューロンが活性化し、動作の模倣や学習が促進されます。

- 実践方法:同じリハビリ動作を行う他の患者を観察させたり、実演を見せたりすることで、動作のイメージを構築させます。その後に「この動きを真似してみましょう」と伝えることで、患者が自然に動作のコツを掴む手助けをします。

7. 進歩の記録を見せる

- 視覚情報処理は学習に効果的です。患者が自己の進歩を視覚的に確認することで、報酬系と結びつきます。

- 実践方法:患者の進歩や成果をグラフやメモなどで可視化し、「前回よりも少し上手になりましたね」と一緒に確認します。患者が自分の成長を認識できるようにすることで、次の挑戦への意欲が増します。

8. 感覚フィードバックを活用する

- 触覚や圧覚などの感覚フィードバックは、小脳の運動制御にとって重要です。リハビリ中に感覚フィードバックを行うことで、動作のスムーズさが増します。

- 実践方法:例えば、患者が歩行訓練中であれば、軽く背中を押したり、体幹を支えることで適切な位置を実感させ、自然な動作を促進します。

9. ペーシングを尊重する

- 運動学習には個人差があり、ペースに合わせたフィードバックを行うことが脳の効率的な学習に繋がります。

- 実践方法:患者の反応を見ながら、フィードバックの頻度や量を調整します。例えば、反応が鈍い患者には多めにフィードバックを行い、反応が良い患者には少なめにし、患者自身が試行錯誤できる余裕を持たせます。

10. 一貫性のあるフィードバックを行う

- 前頭前野は習慣の形成に関与します。繰り返し一貫したフィードバックを受けると、習慣化が促進されます。

- 実践方法:同じ動作に対して毎回同じ評価方法やコメントを使用し、患者がフィードバックを理解しやすくすることで、動作の習慣化を促進します。

このように、脳科学的視点から各種フィードバック手法を活用することで、患者の動作学習を効果的に促進し、モチベーションを高めることが可能です。

退院後のリハビリはSTROKE LABへ

“本気で変わりたい” あなたへ

自費リハビリという新しい選択肢と、STROKE LAB が叶える未来

▼ まずはお悩みを共有してみませんか?

-

-

- 「週2回の通院リハだけでは回復が頭打ち…」

- 「もう退院したのに手足が思うように動かない.

- 「痛みが慢性化し、趣味や仕事に集中できない」

- 「今の担当療法士以外の専門的リハビリも受けてみたい」

- 「通うのが大変なので、訪問やオンラインのリハビリも検討したい」

-

全国的にいま、脳卒中後遺症をはじめとするリハビリを“保険の枠内だけ”で完結させるのが難しいケースが急増しています。ところが公的保険リハには日数・時間の上限があり、“もっと良くしたい”気持ちにブレーキがかかるのが現実です。

▼ 自費リハビリという、新しい選択肢をご存じですか?

本当はまだリハビリが必要なのに、

「期間が終わったから仕方ない」とあきらめていませんか?

そこでいま注目されているのが、“自費リハビリ(保険外リハビリ)”です。これは、 時間・内容・頻度を自由に設計できるリハビリ。つまり、 あなたに合わせて、リハビリを“やりたいだけ、やれる”ということ。

- 麻痺や動作を集中的に改善したい

- 転倒や再発を予防したい

- 趣味や旅行を目標に、体力をつけたい

そんな前向きな希望を、制限なくサポートできるのが、この自費リハビリの大きな魅力です。

◆ そこで STROKE LAB

私たちは保険外=自費だからこそ、保険の枠にとらわれず、 あなたのためだけの「オーダーメイドのリハビリプラン」をご用意しています。

- 数多くのベストセラー著者が監修する神経リハ特化メソッド

- エビデンスに基づく熟練技術者の個別プラン+適宜動画フィードバックで変化を“見える化”

- 「御茶ノ水」駅より徒歩6分の本拠地とオンライン・訪問のハイブリッドで、千葉全域をサポート

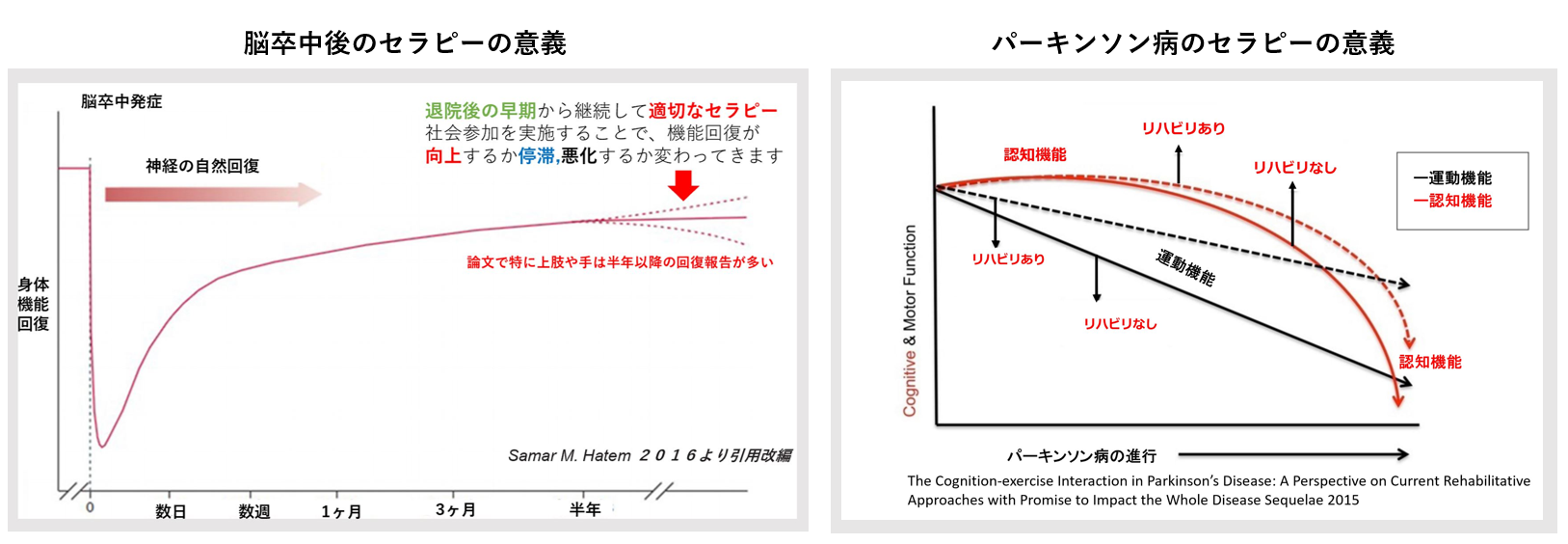

▼ 「もう◯ヶ月たったから…」──本当にもう遅いの?

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

1. 脳卒中後リハビリの長期効果

| エビデンス | デザイン/段階 | 主要アウトカム & 解釈 |

|---|---|---|

| Hatem SM et al., 2016 | システマティックレビュー(上肢中心) | 発症後6 か月以降でも リハビリでFMA/ARATが有意改善。自然回復カーブの“頭打ち”を押し上げる技術が多岐に存在 |

2. パーキンソン病リハビリの運動・認知相互作用

| エビデンス | デザイン | 主要アウトカム (リハあり vs なし) |

|---|---|---|

| David FJ et al., 2015 | 24 か月RCT(n = 48) | 注意力・ワーキングメモリが有意改善。運動負荷が認知カーブを上方へ |

「まだ間に合うかもしれない」――その直感こそ、変化のサイン。

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

※ 1回ごとの支払制で “やめたい時にやめられます”。

“本物の技術” をあなたのそばで

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

STROKE LABのオンラインリハビリとは?

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます

▼【無料相談はこちら】▼

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。

電話受付:03-6887-5263(9:00~17:00)東京

06-7220-4733(9:00~17:00)大阪

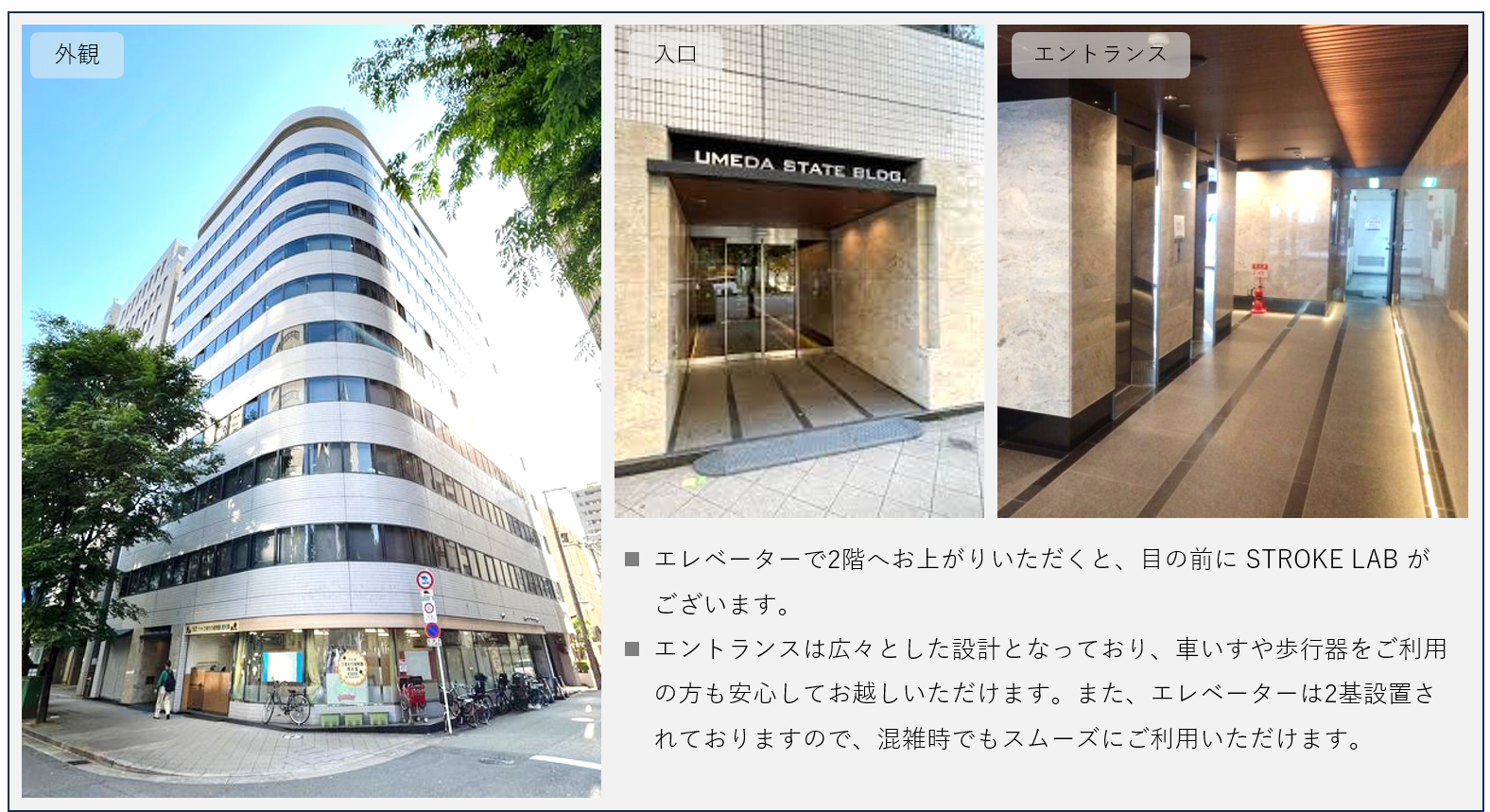

大阪店の概要

STROKE LABはこれまで、東京を拠点に全国からの患者様・利用者様をお迎えしてきました。しかし、「遠方で通いづらい」「関西にも拠点が欲しい」というお声をたくさんいただいたことから、満を持して大阪店を新たにオープンしました。

| 住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 |

|---|---|

| オープン日 | 2025年4月オープン |

| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線「南森町駅」より徒歩8分(1番出口) ※JR天満宮駅よりエレベーター地上 JR東西線・学研都市線「大阪天満宮駅」より徒歩11分(7・8・9番出口 エレベーターあり) 地下鉄谷町線「東梅田駅」より徒歩10分(7番出口) |

| 営業時間 | 9:00~17:30(最終電話受付17:00) |

| 定休日 | 月曜・木曜(祝祭日は営業) |

・南森町駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

・東梅田駅構内図:https://subway.osakametro.co.jp/station_guide/T/t20/

梅田周辺(大阪駅含め)からのアクセスに優れた立地なので、通院や通勤途中などにもご利用いただきやすい環境を整えています。

アクセスマップ

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3−16 梅田ステートビル 2階 STROKE LAB

リハビリ料金(自費/税込)

| 60分 | 19,800円 |

|---|---|

| 延長30分 | +9,900円 |

| 訪問(往復30分以内~) | +5,500円 |

STROKE LABでは、1回ごとのご予約・お支払い制を採用しています。

たとえば、「まずは少し試してみたい」「医療保険リハビリと併用したい」という方でも、必要な分だけ柔軟に利用できる体制です。

料金プランの詳細やプログラム内容など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご予約

電話受付:06-7220-4733(9:00~17:00)

※「大阪店の件で」とお伝えいただけるとスムーズです。

メール:umeda.osaka@stroke-lab.com

Web予約フォーム:最新情報は随時当サイトにてご案内いたします。

リハビリはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)