【2024年最新】痙縮への電気刺激療法(NMES)の効果とは? 振動刺激、rTMS、運動錯覚、バイオフィードバックとの併用まで徹底解説

論文を読む前に

石川さん(新人療法士):「先生、今日は痙縮に対する電気刺激療法(NMES: Neuromuscular Electrical Stimulation)の効果について教えていただけますか?脳卒中後の患者さんの痙縮で、最近対応に悩んでいるんです。」

田中先生(リハビリテーション医):「いい質問ですね。NMESは、痙縮に対するリハビリテーションでよく使われる技術です。まずは、NMESの基本的なメカニズムや効果から説明していきます。」

1. NMESのメカニズムと痙縮への効果

田中先生:「NMESは、筋肉に電気刺激を与えることで強制的に筋収縮を引き起こし、運動を促進する治療法です。痙縮は、脳卒中後によく見られる現象で、上位運動ニューロン損傷により筋の緊張が高まり、自発的な運動が難しくなります。」

石川さん:「なるほど。筋肉に電気刺激を加えて痙縮を抑えるんですね。」

田中先生:「その通りです。NMESの痙縮に対する効果は、直接的に筋肉の収縮を促すだけでなく、筋紡錘の感度を低下させることや、反復的な筋収縮による反射性収縮の抑制によっても効果が期待できます。具体的な効果としては、筋肉の弾性を改善し、関節可動域の拡大を促進することが挙げられます。」

石川さん:「それはすごいですね。でも、なぜ痙縮に対して有効なんでしょうか?」

田中先生:「NMESは、拮抗筋に対して電気刺激を与える方法や、痙縮している筋自体に刺激を加えることで効果を発揮します。例えば、上肢の痙縮に対して、伸筋に電気刺激を与えることで、屈筋の異常な筋緊張を抑制することができます。これを相反抑制と言います。」

2. NMESの具体的な効果

田中先生:「文献によると、NMESは痙縮の軽減だけでなく、筋力や可動域の改善、機能的な運動パフォーマンスの向上にも寄与することが示されています。」

- 筋の弾性改善:繰り返しの筋収縮により筋線維の柔軟性が向上し、硬くなった筋肉が柔らかくなります。

- 痙縮の軽減:NMESは、長時間の筋緊張を抑え、筋の硬さを軽減させることで、患者が動きやすくなります。

- 関節可動域の拡大:特に脳卒中患者では、痙縮によって関節の動きが制限されますが、NMESによる筋収縮で可動域が広がります。

- 機能的改善:NMESを用いた訓練は、実際の日常動作に必要な筋活動を活性化し、運動学習をサポートします。

石川さん:「日常生活での動きにも影響があるんですね。実際に臨床ではどのように活用すればいいですか?」

3. 臨床での応用ポイント

田中先生:「NMESの臨床応用には、いくつかのポイントがあります。」

- 拮抗筋へのアプローチ:痙縮している筋に直接刺激を与えるだけでなく、その筋と拮抗する筋にも電気刺激を加えることで、より効果的に痙縮を抑制することができます。例えば、屈筋群が痙縮している場合には、伸筋群に刺激を与えて相反抑制を誘発します。

- 反復的な使用:NMESは単発で効果が持続するわけではありません。継続的に使用することで、痙縮の改善効果を高めることができます。リハビリの初期段階で特に効果が大きいとされています。

- 適切な設定とパラメータ:NMESのパラメータ設定(周波数、強度、持続時間)は患者ごとに調整する必要があります。適切な設定がなされないと、逆に筋肉に過度な負荷がかかり、効果が減少することがあります。

- 個別化されたプログラムの作成:NMESは患者の状態や目標に応じてプログラムを個別化することが重要です。脳卒中の患者では、機能的なニーズに応じて筋群を選定し、負荷や頻度を調整します。

4. NMES使用時の注意点

石川さん:「NMESを使用する際に注意すべき点はありますか?」

田中先生:「いくつかの重要な注意点があります。」

- 皮膚の状態:電極を貼る皮膚の状態を確認し、皮膚トラブルや炎症がないかを常に注意します。湿疹や傷がある場合、刺激が痛みを引き起こす可能性があります。

- 過剰刺激を避ける:強すぎる電気刺激は、筋肉や神経に過剰な負荷を与える可能性があるため、常に患者のフィードバックを確認しながら設定を調整します。

- 患者の感覚障害に対応:脳卒中患者では感覚障害がある場合が多く、NMESによる刺激を感じにくいことがあります。特に、過度な刺激がかからないよう注意が必要です。

- 長時間の使用を避ける:NMESを長時間使用すると筋肉疲労を引き起こす可能性があるため、使用時間と休憩を適切に設定します。

- 適切なリハビリとの併用:NMESは他のリハビリテーションアプローチ(運動療法や作業療法)と組み合わせて使用することで、効果がさらに高まります。

5. NMESを用いた臨床例の具体的な流れ

田中先生:「具体的な臨床例を紹介します。右上肢に痙縮が見られる脳卒中患者さんを例に挙げます。患者は右上肢の屈筋群(特に前腕屈筋)が硬直しており、肘の伸展が難しい状態です。NMESを用いた治療プランは以下のようになります。」

- 評価:まずは患者の筋緊張、関節可動域、皮膚の状態を評価し、どの筋群にNMESを使用するかを決定します。この患者の場合、主に伸筋群(肘伸展筋)に対してNMESを適用します。

- 設定:刺激強度を患者が快適に感じるレベルに設定し、筋収縮が適切に起こるよう調整します。周波数は20Hz〜50Hz、持続時間は15分〜30分程度を目安に開始します。

- 継続的な使用:1日2回のセッションを行い、1週間ごとに効果を評価し、パラメータや刺激部位を調整していきます。患者が自宅でもNMESを使用できるよう指導します。

石川さん:「先生、NMESの効果や使用方法、そして注意点について非常によく理解できました。これを臨床に活かして、痙縮のある患者さんへのアプローチを工夫していきます。」

論文内容

カテゴリー

神経系

タイトル|痙縮筋に対する機能的電気刺激(FES)のシステマティックレビュー

Effects of Electrical Stimulation in Spastic Muscles After Stroke Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsPubMed Stein C et al.(2015)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・電気刺激を併用する事があり、痙縮筋の一時的な筋緊張の変化を体験する。研究的にどのような報告が上がっているか興味を持ち本論文に至る。

内 容

背景・目的

●神経筋電気刺激(NMES)は、痙縮を軽減し、脳卒中者の運動範囲を改善するために使用されてきました。しかし、相反する結果が臨床試験によって報告されています。

●今回は脳卒中後の痙縮筋に対する別の治療との関連有り無しでのNMESによる治療効果を評価するため、ランダム化された臨床試験のシステマティックレビューを行った。

方法

●以下の電子データベースを検索した(開始から2015年2月):Medline(PubMed)、EMBASE、Control TrialsおよびPhysiotherapy Evidence Database(PEDro)

●抽出された主要アウトカムは痙縮であり、【Modified Ashworth Scale】によって評価され、抽出された二次アウトカムはゴニオメータによって評価された【ROM】であった。

結果 | 痙縮筋に対する電気刺激療法

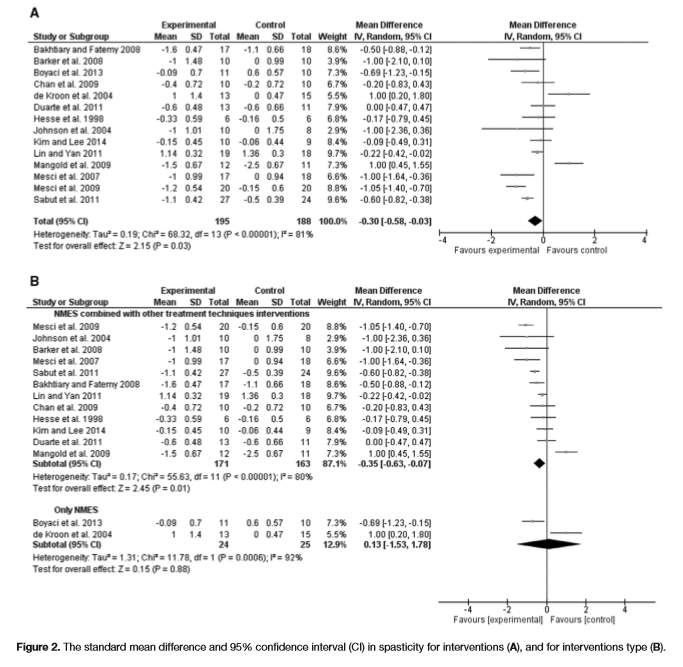

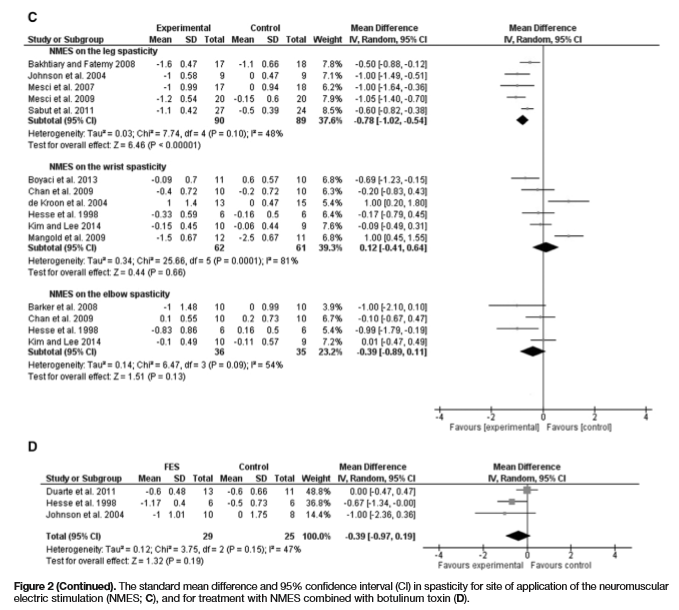

●NMESは、CON群と比較し、脳卒中後の痙縮の低下および運動範囲の増加をもたらした。

●22件の研究では、NMESによる刺激頻度は18〜50Hzの範囲、pulse durationは0.1〜0.4msの範囲であった。3つの研究では、NMESによる刺激頻度は80〜100Hzであり、pulse durationは0.1〜0.3msであった。4つの研究は刺激特性を記載していない。

●このレビューでは、30〜50Hzの周波数および0.1〜0.5msの間のパルス幅を有するNMESの使用を5セット・3〜4週間にわたって行う事が効果的であったことが分かった。

●他の介入と組み合わせたNMESの適用は、対照群と比較した場合の痙縮の減少および運動範囲の改善と関連していた。(Bobath、Active leg サイクリング、SMART Arm、作業療法、Botulinium Toxin A、固有感覚神経筋facilitationを用いたストレッチングなどの比較試験が行われたが、測定を組み合わせることが常に可能ではなかった。)

●NMESの使用は、非麻痺手の過使用を阻害することはできませんでしたが、日常生活で麻痺手を使用しやすくなり、動作範囲が改善されました。

●ボツリヌス毒素併用NMESに関する3つの研究では、痙性の有意な低下は見られなかった。

電気刺激療法(NMES)に関する質問コーナー

質問1:肩関節の亜脱臼には電気刺激は有効ですか??

肩関節亜脱臼を有する患者では、そもそも肩関節周囲筋の筋出力の低下に伴う不安定性を有しています。自身の腕の重みをコントロールできず、練習が進まない患者に対して、電気で運動単位の動員(筋出力)を補助し課題を遂行しやすくしてあげることは有用です。

関連論文はこちら→●Vol.514.肩関節亜脱臼を軽減!?上腕二頭筋長頭に対する電気刺激治療の効果

質問2:具体的に上肢のリハビリ中にどのように電気刺激を使用すればよいですか?

●全て電気で行ってしまっては受動的な訓練となってしまうため、あくまで運動単位の動員を補助するという視点、上肢課題のなかで使用しその課題が達成できるということが重要と思います。

●臨床的には重度麻痺の患者ではスリングセラピーと併用すると効果的です。それ以上の機能を有する患者では筋電駆動型の電気刺激で課題を遂行するのが良いかと思います。学習性の不使用に至らなくするため、電気の力を借りることは有用と実際臨床で感じています。

関連論文はこちら→●Vol.500.上肢に対する機能的電気刺激のレビュー:効果的な使用法の理解

臨床応用の具体例

論文の内容を参考に、脳卒中後の痙縮患者に対する電気刺激療法(NMES)を臨床でどのように応用できるか、具体的な例を提示します。

臨床応用例:脳卒中後の上肢痙縮患者に対するNMES

患者背景:

65歳男性、脳卒中後3ヶ月。上肢の麻痺があり、主に屈筋群(肩、肘、手首)の痙縮が顕著。肩関節の屈曲と肘関節の屈曲のため、日常生活動作(ADL)に大きな支障が出ており、上肢のリーチや把握動作が難しい状態。

目標:

- 痙縮の軽減:特に肘と手首の屈筋群の痙縮を抑制。

- 関節可動域(ROM)の改善:上肢の関節可動域を広げ、日常生活での上肢使用を促進。

- ADLの向上:上肢の動作範囲を改善し、食事や身の回りの動作の独立度を高める。

治療計画:

- NMES設定:

- 周波数:30〜50Hz(文献に基づく推奨値)

- パルス幅:0.1〜0.5ms

- 治療回数:週に5回、3〜4週間

- セット数:1日5セット

- これにより、屈筋群の抑制を図りながら、徐々に関節可動域を拡大します。

- 治療部位:

- 肩の外旋筋(肩甲下筋と大円筋)

- 肘の伸筋群(上腕三頭筋)

- 手首伸筋群(長橈側手根伸筋、短橈側手根伸筋)

- ボツリヌス毒素との併用:

- 重度の痙縮が見られる場合、NMESにボツリヌス毒素Aを併用することを検討します。NMES単独では痙縮が軽減しない場合、ボツリヌス毒素の注射後にNMESを実施することで、毒素の効果を最大化することが狙えます。

- ただし、ボツリヌス毒素単独のNMES併用による効果は必ずしも期待通りではないため、過度な期待を避けつつ、患者の状態に応じて調整します。

- 併用療法:

- NMESは他のリハビリ介入と組み合わせることで効果を高めることが報告されています。本症例では、Bobath法やPNF(固有受容性神経筋促通法)を組み合わせ、麻痺側の意識的な使用を促進します。

- 作業療法による上肢機能訓練と併用し、NMESによって増加した可動域を実生活での活動に結びつける訓練を行います。

- 非麻痺手の使用制限:

- 非麻痺手の過使用を防ぐため、日常生活動作の訓練中は非麻痺手の使用を制限し、麻痺側の手でできる限りの動作を行うよう指導します。

- 結果のモニタリング:

- Modified Ashworth ScaleやROM測定を用いて、痙縮の度合いと関節可動域の改善を定期的に評価します。

- 治療の途中経過を元にNMESのパラメータやセット数を調整し、患者ごとの最適な刺激設定を見つけます。

治療の期待される結果:

- NMESの継続的な使用により、肘や手首の屈筋群の痙縮が軽減し、関節可動域が広がる。

- リハビリテーションと併用することで、ADLの改善と麻痺側の上肢使用が促進される。

- 患者が自宅でもNMESを使用できるよう指導し、長期的な改善を図る。

この治療例は、NMESの文献に基づいた効果的な痙縮軽減およびROM拡大を目指し、他のリハビリ手法との組み合わせによって患者のADLの向上に貢献します。

電気刺激と他の治療法との併用は?

痙縮筋に対する電気刺激療法(NMES)をさらに効果的にするためには、他のリハビリテーション技術や治療法との併用が有効です。最新の研究では、以下の併用療法が注目されています。

1. ボツリヌス毒素注射との併用

- 概要: ボツリヌス毒素注射(Botox)は、痙縮を緩和するために一般的に使用される治療法で、筋肉の緊張を低下させます。これに電気刺激を併用することで、より持続的な筋弛緩効果を得られることが示されています。

- 効果: ボツリヌス毒素が筋活動を一時的に抑制した後、電気刺激療法を実施することで、筋の可塑性を高め、痙縮の改善効果が長続きすることが期待できます。

2. 反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)との併用

- 概要: rTMSは非侵襲的な脳刺激法で、神経可塑性を高めることにより、運動機能の改善を促進します。電気刺激療法と併用することで、中枢神経系と末梢神経系に同時にアプローチでき、痙縮の軽減に効果があるとされています。

- 効果: rTMSが脳内の興奮性を調整し、NMESによって末梢の筋肉への神経刺激を強化するため、痙縮に対する複合的な改善が期待されます。

3. バイオフィードバックとの併用

- 概要: バイオフィードバックは、筋活動を視覚や聴覚フィードバックとして患者に提供し、筋緊張のコントロールを学習させる治療法です。NMESと併用することで、患者は自ら筋のリラックスを意識的に制御しやすくなります。

- 効果: 痙縮がある筋肉のリラクゼーションを自発的に行えるようになり、電気刺激による効果を補完します。

4. ロボティックリハビリテーションとの併用

- 概要: ロボット技術を使ったリハビリテーション装置を用いて、電気刺激と同時に筋肉を動かすことができます。ロボット装置が自動的に動きを補助するため、効果的な運動再学習が行われます。

- 効果: 電気刺激で筋肉の活動を促進しながら、ロボティック装置による運動で正確な動作を練習できるため、痙縮の軽減と運動機能の向上が期待できます。

5. 経皮的電気神経刺激(TENS)との併用

- 概要: TENSは、皮膚表面に電極を貼り付けて微弱な電気刺激を与える方法で、痛みの緩和や筋弛緩を目的としています。NMESと併用することで、効果を高めることができます。

- 効果: TENSは痛みを軽減し、電気刺激療法の効果を最大限に引き出すため、痙縮による痛みが軽減されるとともに、筋肉のリラクゼーションが促進されます。

6.自己誘導性錯覚(kinesthetic illusion)との併用

- 概要: 自己誘導性錯覚は、視覚的または感覚的フィードバックを用いて、患者に自分が実際に運動していると錯覚させる方法です。たとえば、視覚刺激やバーチャルリアリティを通じて、脳が動いていると「感じさせる」ことができます。これにNMESを組み合わせると、患者が実際に筋活動をしていなくても、運動学習や痙縮の軽減に寄与します。

- 効果: このアプローチでは、脳の運動領域が活性化し、NMESによる末梢の筋肉刺激をより効果的に活用できます。自己誘導性錯覚を使用することで、脳と筋肉の間のつながりを強化し、痙縮の軽減や運動機能の回復を促進します。

7.振動刺激との併用

- 概要: 振動刺激は、特定の筋肉や腱に振動を与えて、筋紡錘(筋の伸びを感知する受容器)を活性化させる方法です。振動刺激は、中枢神経系に影響を与え、筋緊張を低下させる効果があります。NMESと併用することで、筋肉への神経入力をさらに強化し、痙縮を緩和することができます。

- 効果: 振動刺激は、特定の周波数で与えられた場合に筋緊張を低下させる効果があり、NMESとの併用により筋のリラックスが促進されます。また、振動刺激は運動錯覚(振動により運動している感覚が生じる現象)を引き起こし、運動学習をサポートするため、痙縮の改善だけでなく、リハビリ全体の効果を高める可能性があります。

8. 視覚フィードバックを伴う自己誘導性錯覚と振動刺激の組み合わせ

- 概要: 振動刺激と自己誘導性錯覚を組み合わせ、視覚フィードバック(鏡療法やバーチャルリアリティ)を使用することで、感覚入力を強化し、痙縮に対する治療効果をさらに高めることができます。このアプローチでは、脳と筋肉の両方に働きかけ、神経回路の可塑性を促進します。

- 効果: 自己誘導性錯覚と振動刺激の組み合わせにより、痙縮の軽減がより効果的に行われ、運動機能の改善が期待されます。また、感覚運動のフィードバックが豊富になることで、患者の運動イメージトレーニングがより効果的になります。

新人療法士が痙縮に対する電気刺激を行う際のコツ

新人療法士が痙縮に対する電気刺激療法(NMES)を実施する際のポイントや注意点を挙げます。

- 患者評価の徹底:痙縮の程度、関節可動域、皮膚状態、感覚障害の有無を評価し、どの筋群にNMESを適用するかを慎重に選定します。

- 適切なパラメータ設定:周波数、強度、パルス幅、持続時間を患者の状態に応じて調整します。過剰な刺激は筋疲労や痛みを引き起こす可能性があるため、段階的に増減させます。

- 電極配置の確認:ターゲット筋肉に適切に電極を配置し、効果的な筋収縮を促します。誤った配置では効果が低減するため、正確な解剖学的知識が必要です。

- 反応の観察:NMESを実施中は患者の反応を常に観察し、不快感や痛みがある場合はすぐに刺激を調整します。

- 皮膚状態の確認:電極を貼る皮膚の状態を確認し、湿疹や炎症がある場合はNMESを避けるか、刺激を最小限にするなどの対応を取ります。

- 過度な刺激を避ける:痙縮が強い場合でも、強すぎる電気刺激はかえって逆効果になることがあるため、適度な刺激強度で開始し、徐々に強度を上げます。

- 拮抗筋へのアプローチ:痙縮している筋だけでなく、拮抗筋(伸筋群など)への電気刺激を行い、相反抑制を利用して痙縮を抑制します。

- 連続的な使用:効果は単発的ではなく、継続的な使用が必要です。頻度やセッション回数を適切に設定し、効果を長期的に観察します。

- 他の治療法との併用:NMESは単独で使用するのではなく、他のリハビリテーション手法(運動療法、作業療法)と併用することで、より効果が高まります。

これらのポイントを踏まえ、NMESの効果を最大限に引き出し、安全に施行してください。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)