脳卒中×触診 【足関節内反 《後脛骨筋-長趾屈筋-長母趾屈筋-前脛骨筋-長母趾伸筋の起始停止》:歩行との関係性】

| youtube動画による解説はこちら |

|---|

今回は距骨下関節の内反に関する筋の起始停止、作用、触診をしていきます。

触診の重要性と距骨下関節内反を構成する筋を鑑別する意義

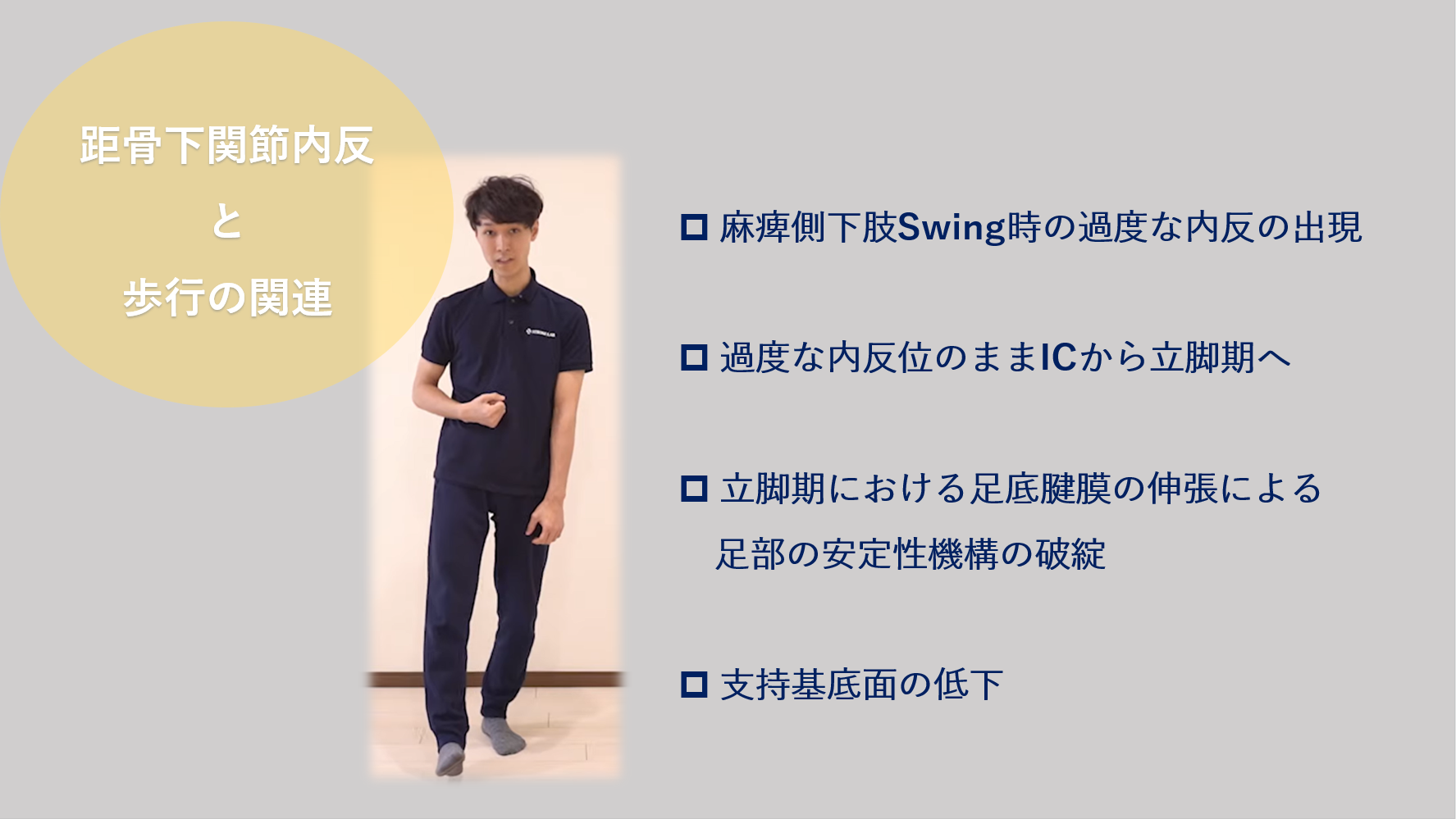

・距骨下関節内反と外反のコントロールは歩行において重要になります。

・重要な点としては内反が徐々に外反の方向にコントロールが出来ることで立脚期中に足底腱膜による足部の安定を引き出すことが出来ます。コントロールが出来ない場合、足底腱膜による足部の安定を引き出すことが出来ないと言えます。

・正常歩行ではSwingからICに至る時に距骨下関節は軽度内反位にあり、そのまま踵の外側でICを迎えます。さらにそこから距骨下関節内反に働く筋の遠心性収縮によって外反方向へ誘導されます。それにより立脚期において荷重がかかるため内側縦アーチは下方へ低下します。内側縦アーチが低下することによって足底腱膜が伸張され足部が安定し、しっかりとした支持基底面が形成されることによって支持基底面と安定性が形成されることで立脚中期、立脚終期へと移行することが出来ます。

・脳卒中の方の場合、Swingの時に過度な内反位になっていることが多くあります。過度な内反位のままICを迎え距骨下関節が外反位の方向へ誘導されずそのまま立脚期を迎えることが多くあります。足底腱膜を利用した安定性を形成出来ず、また足底の外側で接地するため支持基底面は外側にあり狭くなってしまいます。

論文紹介

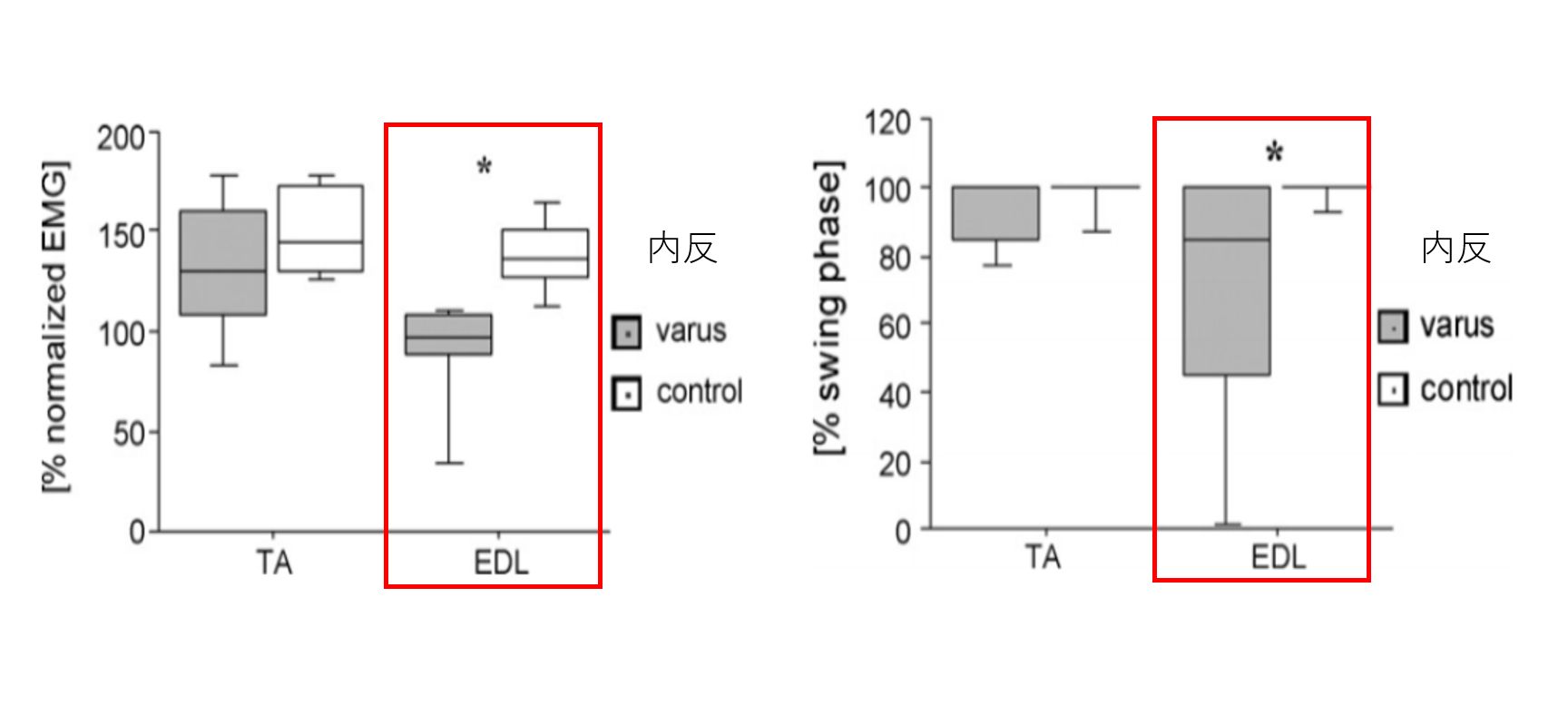

・下の図は脳卒中片麻痺者におけるSwing phase時の前脛骨筋と長趾伸筋の筋活動を調査した研究です。Swing時に内反を呈してしまう片麻痺者においては外反に働く長趾伸筋の活動が前脛骨筋の活動に比べ有意に低かったことが示されています。

・この研究では長趾伸筋の他に外反に働く腓骨筋の影響を調査していないため、ここから推測できることは外反に働く筋と内反に働く筋のインバランスがないかどうか鑑別する必要があるということです。そのため距骨下関節の内反に働く筋をそれぞれどこが問題なのかという視点で触診をして鑑別することが重要です。

◇論文はこちらから↓

Foot varus in stroke patients: Muscular activity of extensor digitorum

longus during the swing phase of gait.F.Reynard et al:The Foot.2009 Jun:19(2):69-74

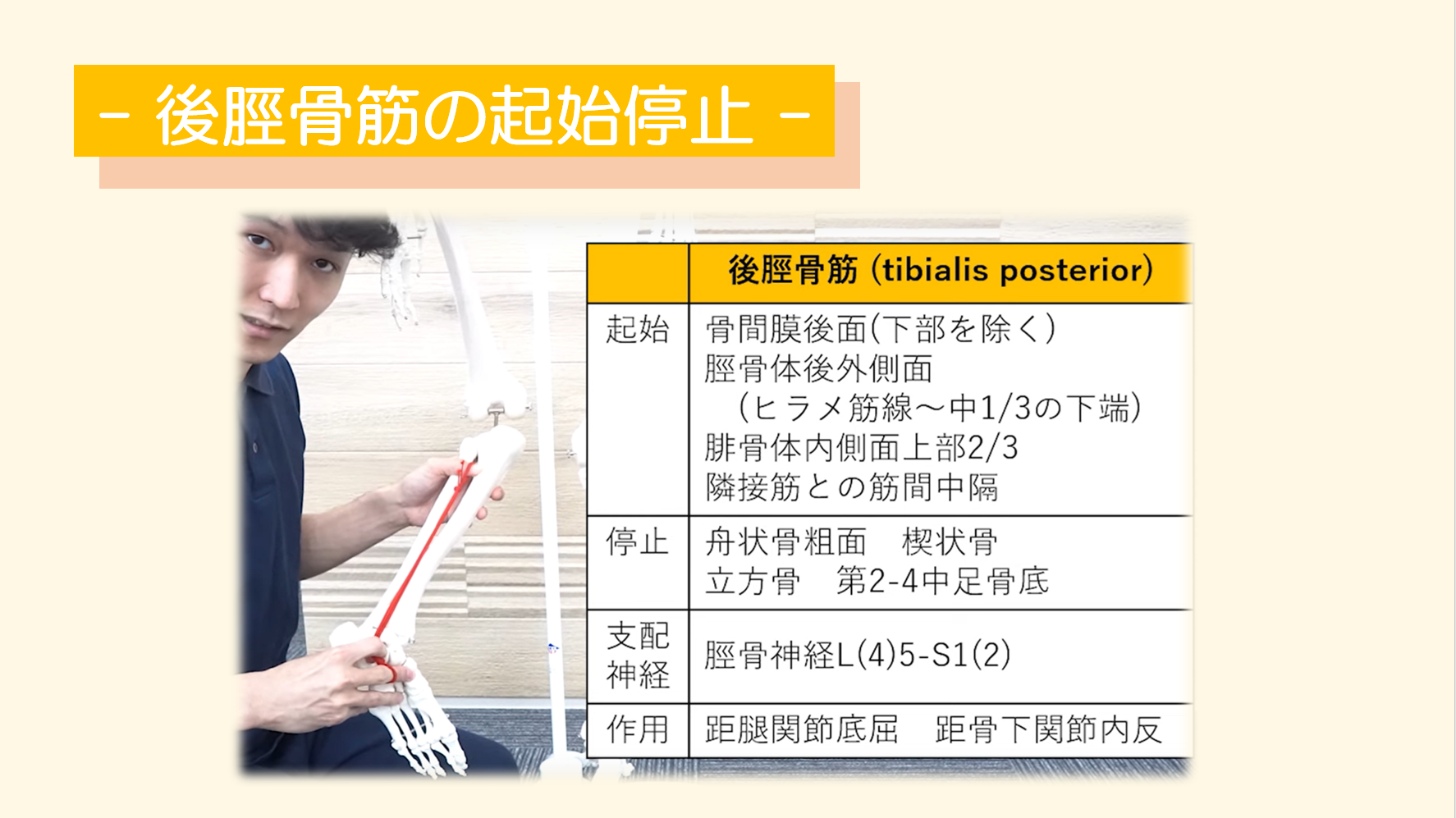

後脛骨筋

・近位部では表層を腓腹筋、ヒラメ筋が走行しているため直接触診することは困難です。しかし、遠位部では内果のすぐ後方で腱を触れることが出来ます。

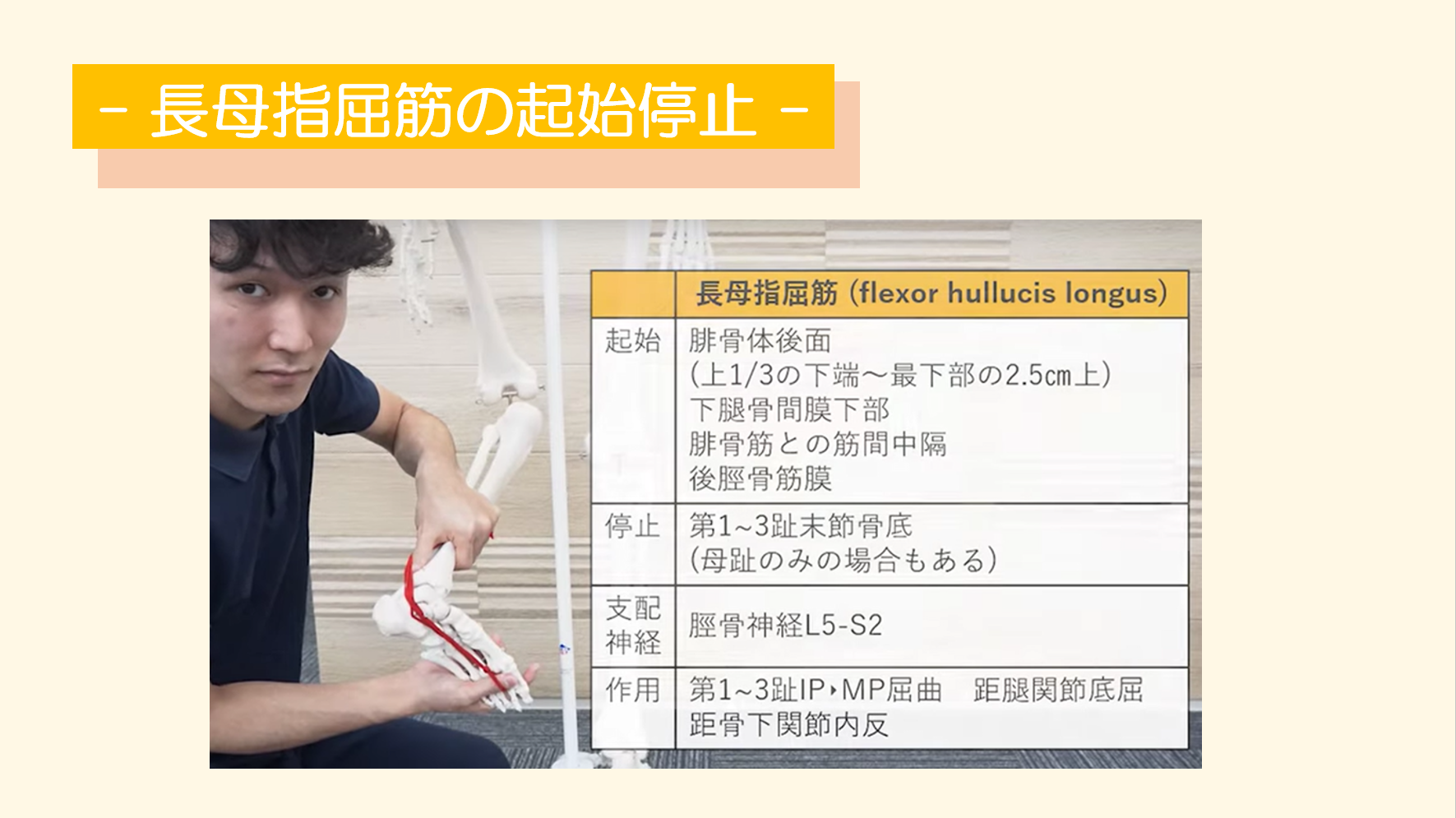

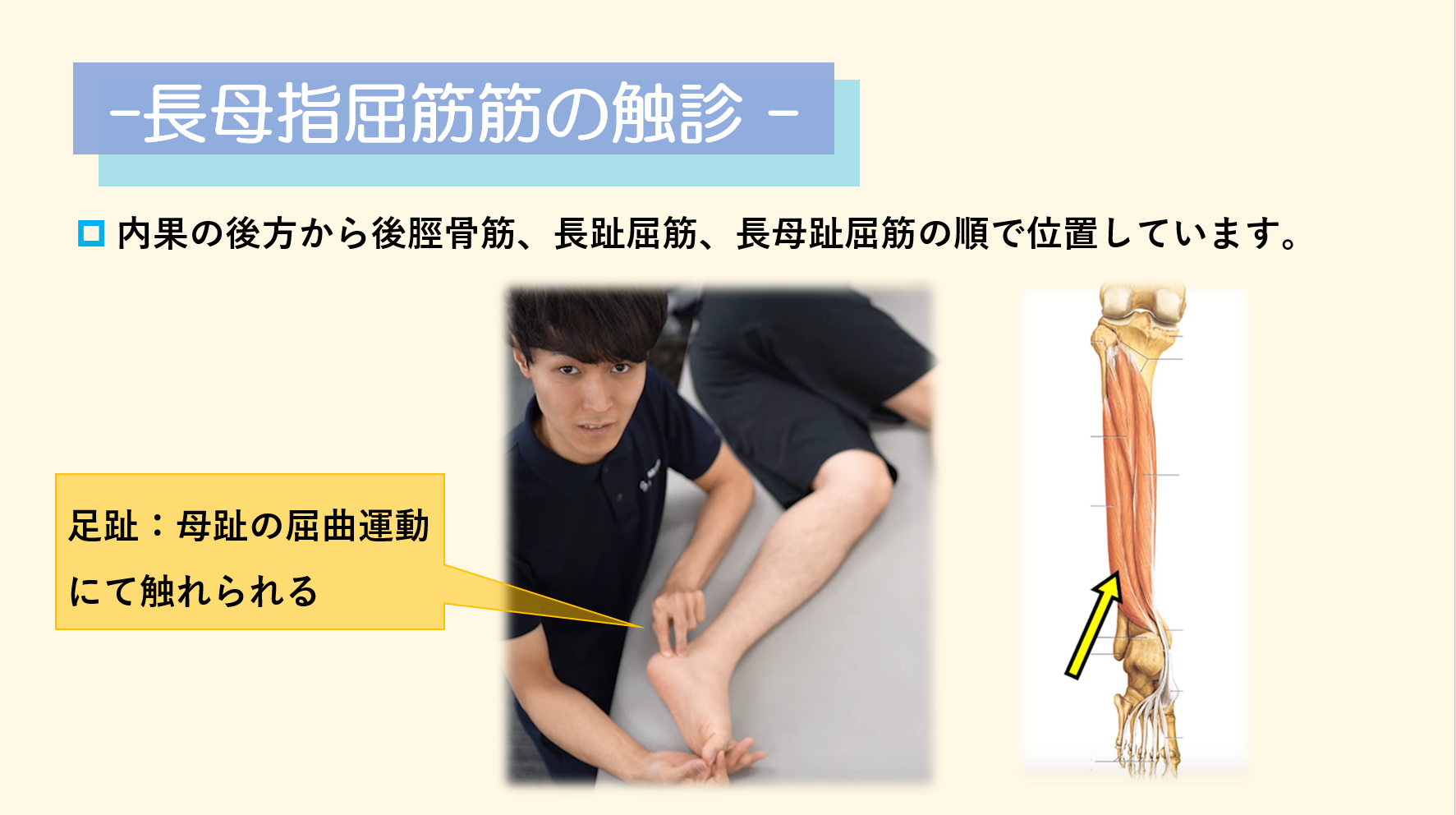

長母指屈筋

・近位部では表層を腓腹筋、ヒラメ筋が走行しているため直接触診することは困難です。しかし、遠位部では内果の後方で腱を触れることが出来ます。

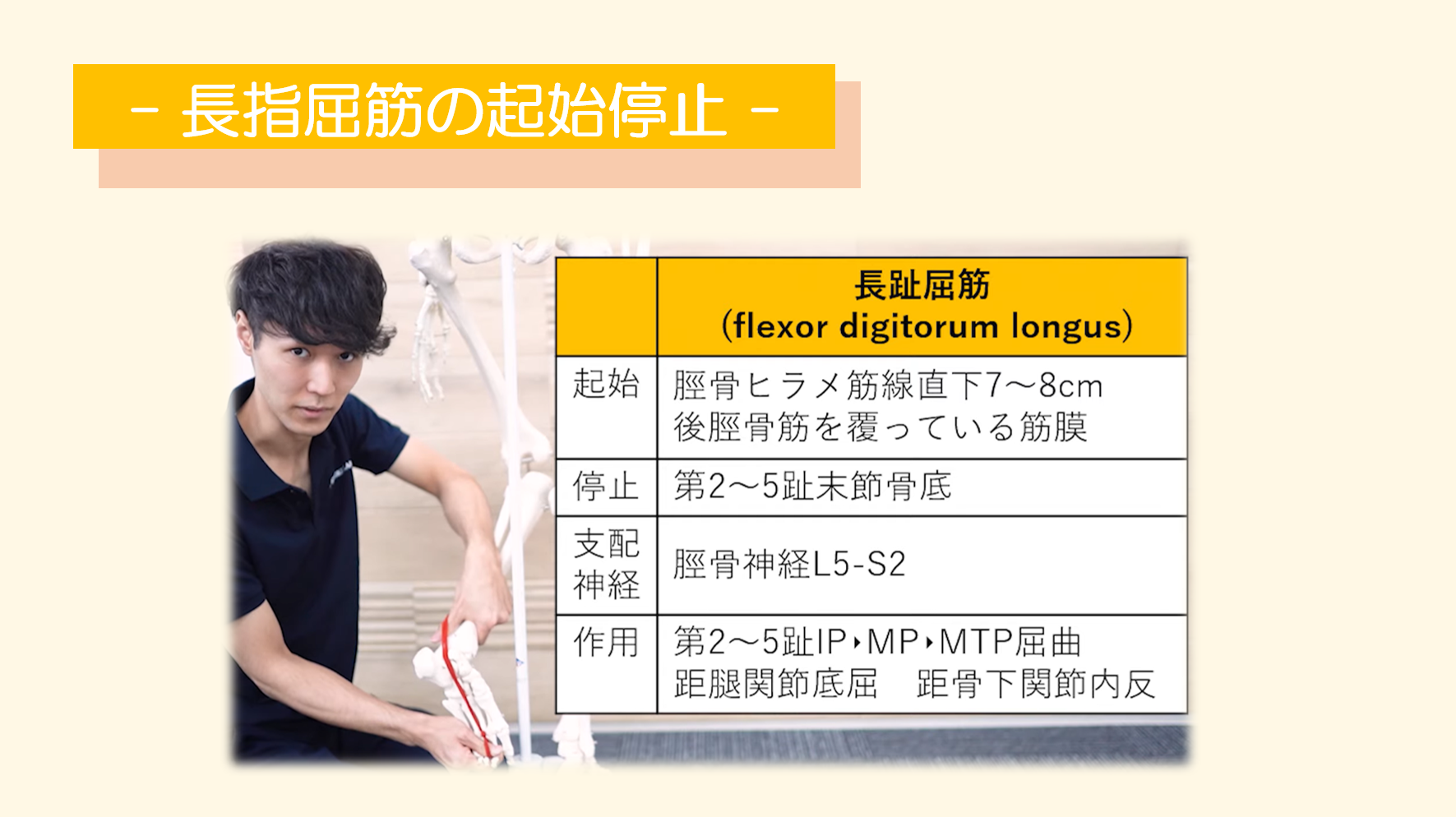

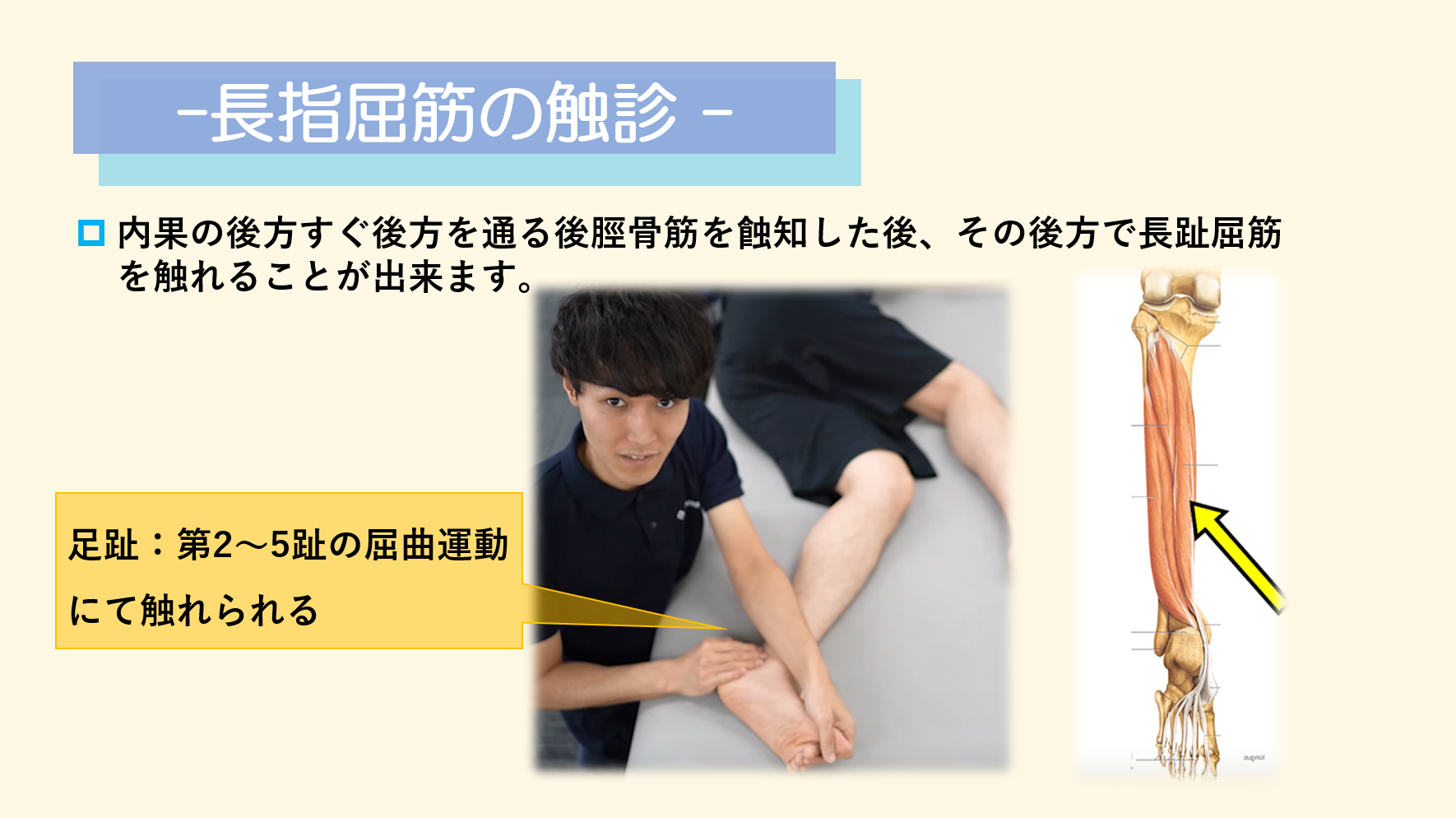

長指屈筋

・近位部では表層を腓腹筋、ヒラメ筋が走行しているため直接触診することは困難です。しかし、遠位部では内果の後方で腱を触れることが出来ます。

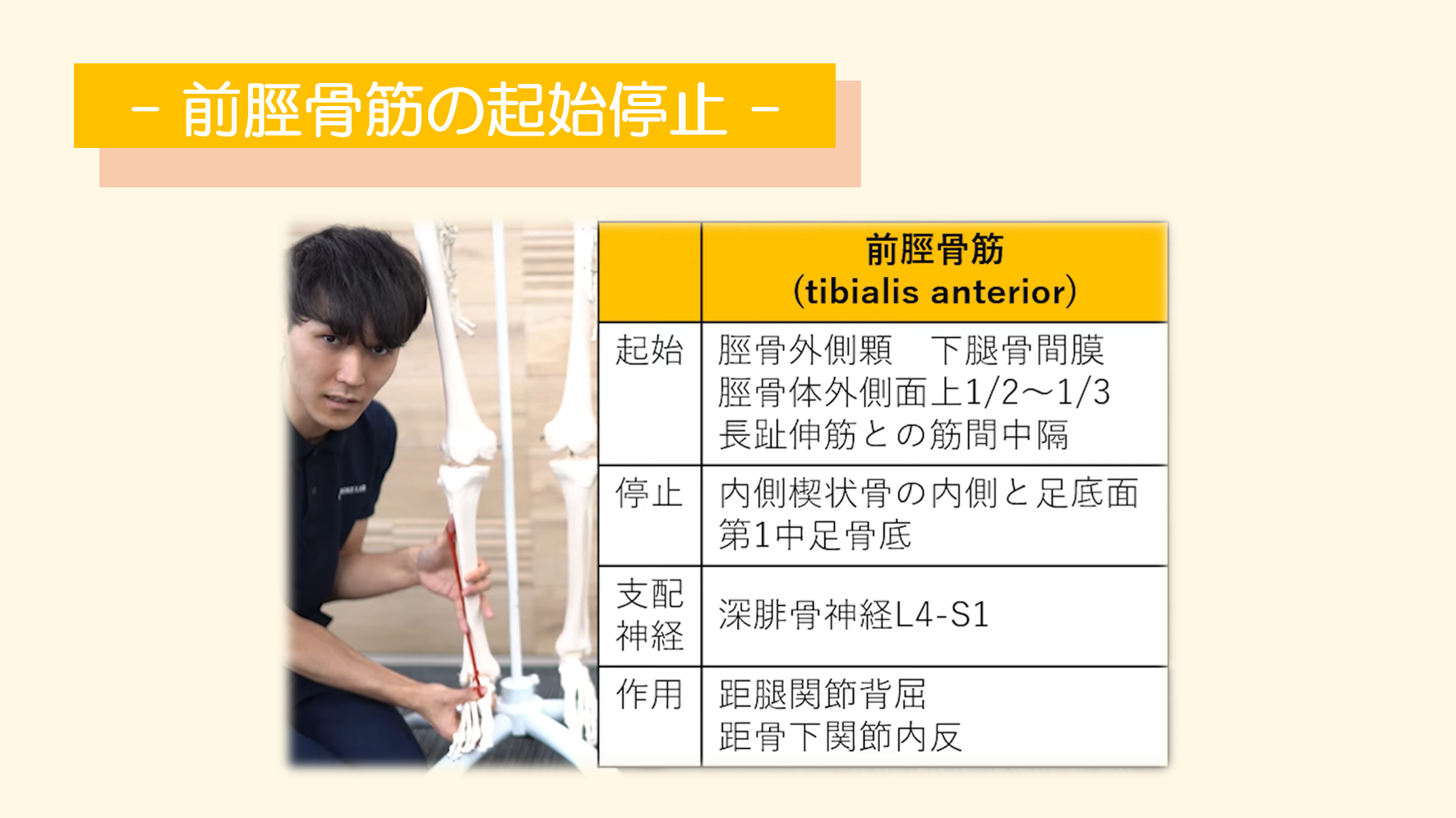

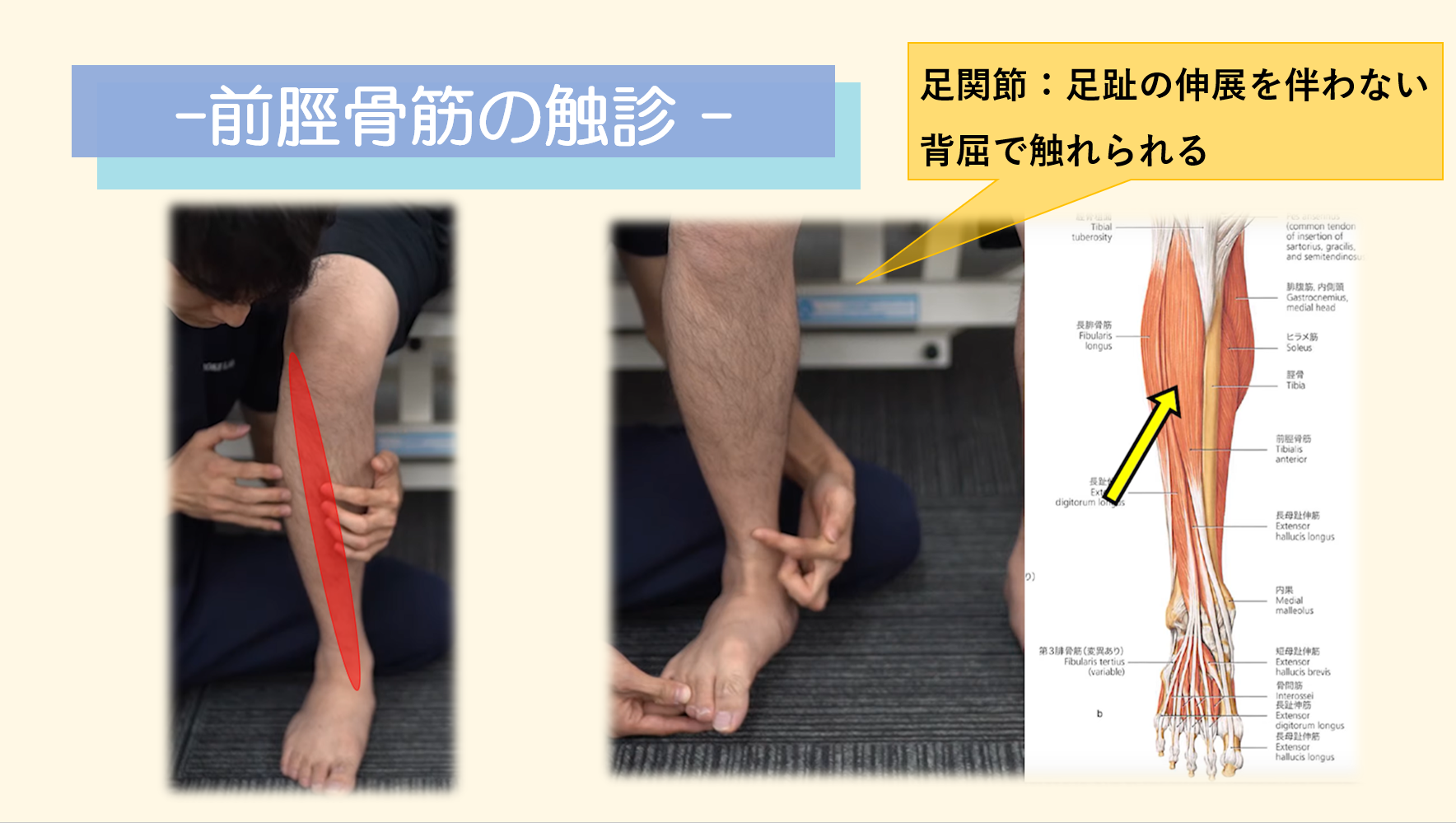

前脛骨筋

・脛骨のすぐ外側から走行しており表層の筋であるため触診しやすく、外側では長趾伸筋と隣接しています。遠位部では足趾の伸展を伴わせず足関節背屈の自動運動を行うと腱の盛り上がりを確認することが出来ます。

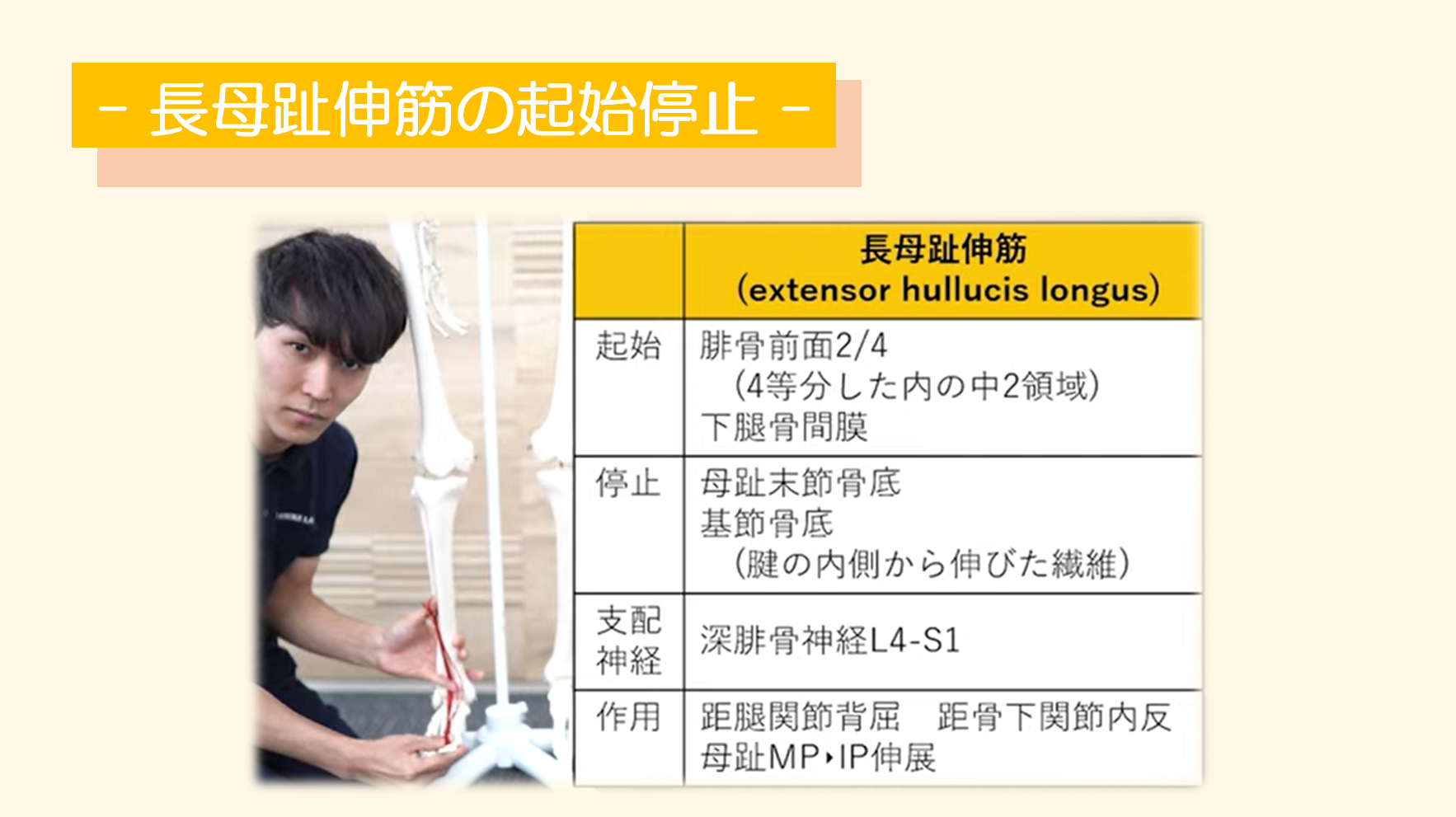

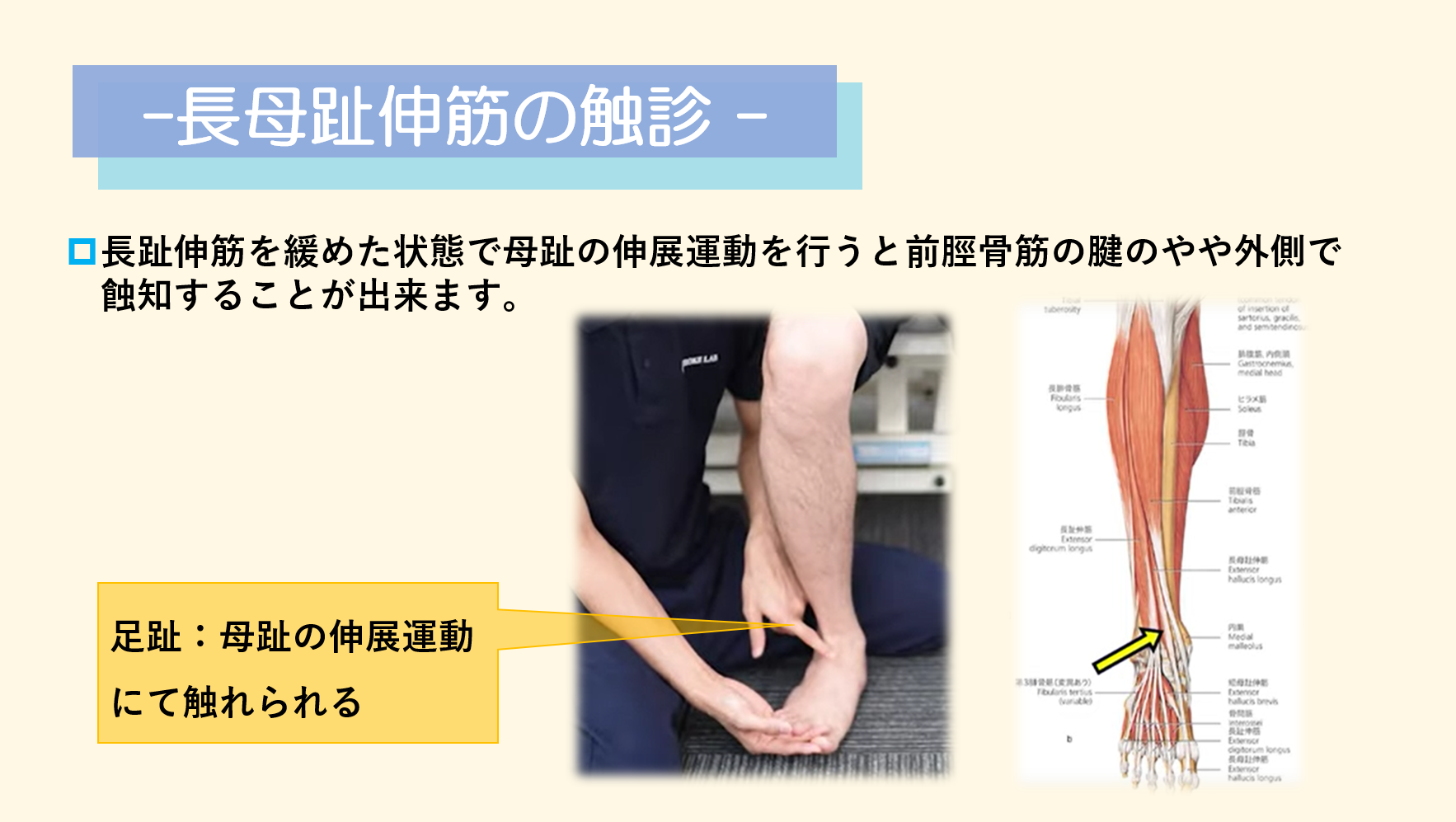

長母指伸筋

・近位部では前脛骨筋と長趾伸筋の深層から始まり、間を走行し腱となり母趾へと向かいます。また、近位部から触れるよりも遠位部から辿る方が容易です。

まとめ

・足部の内反は脳卒中患者で頻繁にみられる症状の一つであり、歩行にとって阻害因子にもなることが多く、装具などの適応も考えられます。同じ内反でもどの筋が影響して内反をきたしているのかを判断できないと、適切な介入へとつながりにくいです。その為、どのような筋が内反に働き、作用するのか?そして触れることができるのかがとても重要になってきます。

執筆

氏名 西坂 拳史朗

所属 STROKE LAB

職種 理学療法士

内反歩行に役立つ動画

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)