脳卒中患者の立ち上がりの動作分析 その⑧ 立位→座位 Stand to sitへの意識

お疲れ様です。

STROKE LAB代表の金子です。

立ち上がりシリーズも8回目です。

といっても、今日は立位→座位です。

実は英論文でsit to standの論文は多いのですが、Stand to sitの論文は驚くほど少ないのです。

今回の論文はシンプルなバイメカ的視点でわかりやすいため、引用・臨床応用を考えてみました。

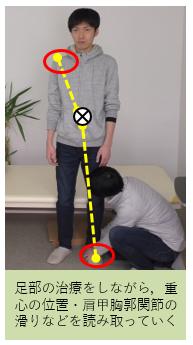

まずは図表ですね。

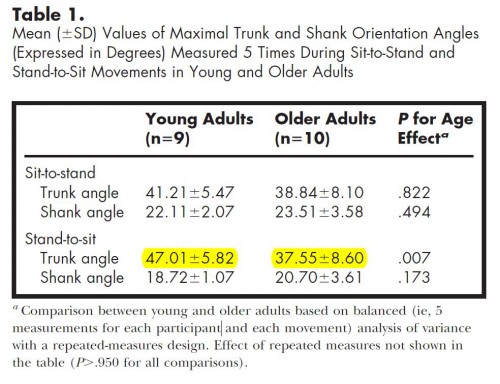

Decreased Trunk Angular Displacement During Sitting Down: An Early Feature of Aging 2005

この論文は健常の若年者と高齢者10名前後のsit to stand , stand to sitを解析して比較したものです。

著者の強調点は、立ち上がり時(Sit to stand)に体幹と脛骨の屈曲程度において両者の差は少なかったのですが、Stand to sit時は高齢者の体幹屈曲が優位に少なかったということです。

これ、脳卒中患者さんにも当てはまりやすいかと思います。

立ち上がり時にやたら体幹屈曲、股関節屈曲させて立ち上がる割に、座るときは屈曲を全然しない患者さんいません???

論文では結論として、COMをBOS(支持基底面)の外へ移行するバランス、つまりdynamic balance, dynamic stabilityが高齢者の場合、かなり低下しているということです。

そもそも重要な事は Sit to stand、Stand to sit

は全然違う課題ということです。

両者を同じような運動として捉えていないでしょうか??

Sit to standはBOSが殿部や大腿部、足部、背もたれだと背部にもあります。 それらを手がかりにできるので、空間上での重力コントロール、足部上でのバランスコントロールは難易度が低いです。

(筋力は抗重力活動なので特に離殿時に必要にはなりますが) また、これまでのブログでも述べましたが、体幹とともに上肢の振り子運動も生じるので、身体のrefereceを優位に活用できます。

一方Stand to sitはBOSが足部のみからのstartです。 上肢の振り子もほとんど生じないです。なんせ後方への移動なので、上肢振り子に伴い、前方へ質量が向かうとベクトルが逆になりますから。

つまり、足部から自身の身体をかなり知覚して脳内で計算しないと、バランスを崩して転倒するリスクが高いです。

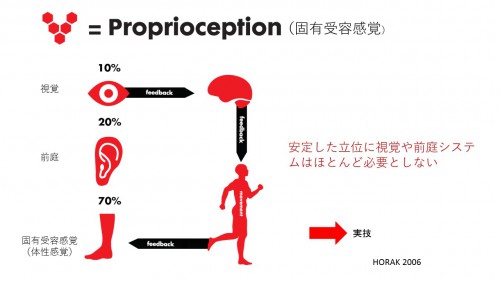

おまけにゴールが見えませんので、視覚情報を使いづらく、ますます体性感覚への依存を要求される課題といえます。

脳卒中患者さんの場合、多くが視覚情報に依存します。 そのため、Stand to sitはかなりの恐怖心が生じます。手すりやゴールとなる座面に手をつけて接触したくなります。

これなしに、セラピストの介助のみで強引に座らせようとすると、下肢を緩められません。

いませんか??座らせようとしても膝が緩まない人。ひょっとしたら前庭システムが過剰で緩める方向に切り替えられていないかもしれません。

↑↑脳卒中患者さんは上記システムが崩れ、視覚や前庭系に依存しやすい傾向があります

ですので、

座らせる際にゴールとなる座面を一度確認させること、

手の接触を有効に活用させること、

セラピストの手や身体の接触をうまく活用してBOSを増やすこと、こ

のような方法で膝をゆるめやすいかもしれません。

本日は以上です。ありがとうございました!

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)