脳卒中患者の立ち上がりの動作分析 その⑨ 立位→座位 Stand to sitへの意識とCOM

お疲れ様です

STROKE LAB代表の金子です。

11月以降に予定が立て込んでおり恐怖を感じているこの頃です。基本性格が怠け者なので、ゴロ寝が大好きなんです。

さて今日のテーマは前回に引き続きStand to sitをもう少し掘り下げてみます。

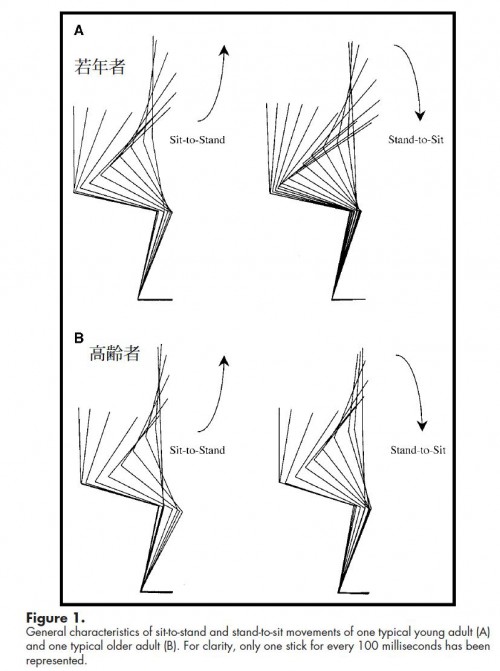

Decreased Trunk AngularDisplacement During Sitting Down:An Early Feature of Aging2005

この図は前回と同様の論文で、Stand to sitにおける体幹の屈曲が高齢者は特に少ない、という部分を運動軌跡で追いかけた図です。

著者の視点とは異なりますが、この図を見た際の僕なりの重要なポイントを今日は述べます。

Stand to sitの図を比較してもらいたいのですが、

若年者の場合、shank(すね)の移行は高齢者より少ないにもかかわらず、体幹の屈曲(股関節の屈曲)を早期の段階で作り出せているという点です。

この図では、股関節と体幹の間、つまり骨盤の動きを評価することは難しいですが、健常者の場合、shankの僅かな前方への移動だけで股関節を緩められるということです。

これはたくさんの偏位をせずに、stepを出せるという歩行にもつながります。

つまり、すごく狭いstabilityの中で、すぐに関節の固定を遠心性に切り替えられるということです。

脳卒中の患者さんの場合、股関節を緩めるために、shankの前方への移動をむしろ極端に促してあげ、足関節背屈による物理的安定をつくったほうがゆるめやすい人が多いです。

shankの僅かな前方移動ということは足関節でもneutral positionに近い状況でコントロールできているということです。 体幹が弱いとどうしても膝の前方移動が増える、あるいはback kneeにして前方への体幹屈曲を強める運動戦略になります。

つまり脳卒中患者さんの治療上での重要なポイントとして、足関節で固定しすぎないneutral positionの位置で、COMの前後方向移動を広げられると、自然に股関節や膝関節を緩められ、安定したStand to sit(着座)になれるということです。

これが口で言うほど簡単ではありません。

そもそも足関節を緩めることも難しいですし、COMの移動範囲も狭いし、COMの水平移動(horizontal)も難しいです。多くが下方向に向かいます

その戦略を達成するために、さまざまな治療手段を用いていくのです。

今日は以上です。

ありがとうございました。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)