【2024年版】感覚の運動学習:リハビリにおけるフィードバックの具体例まで

STROKE LABでは療法士向けの脳科学講座/ハンドリングセミナーを行っています!上記写真をClick!!

論文を読む前に

本論文のテーマは「感覚と運動学習」です。事前に講義形式で知識を取り入れてから読んでいきましょう。

テーマ:運動能力の獲得における知覚学習と運動学習の関与

登場人物:

- 田中先生: 神経内科医師

- 石川さん: 新人療法士

田中先生: 「石川さん、今日は運動能力の獲得における”知覚学習”と”運動学習”の両方の重要性について話しましょう。この2つのプロセスがどのように関与しているかは、近年の神経科学やリハビリテーションの研究でよく知られるようになっています。」

石川さん: 「はい、ぜひ教えてください!知覚学習と運動学習はどのように関連しているのでしょうか?」

1. 知覚学習 (Perceptual Learning)

田中先生: 「知覚学習とは、感覚刺激に対する応答の改善を指します。これは、繰り返し感覚入力にさらされることで、より精度の高い識別や反応が可能になるプロセスです。たとえば、音楽家が音のわずかな違いを識別できるようになるのは、知覚学習の結果です。」

石川さん: 「感覚情報の処理が改善されるんですね。運動学習とはどう関連しているんですか?」

田中先生: 「運動学習の効果的な進行には、正確な感覚フィードバックが不可欠です。特に、身体の位置や動きのフィードバックは、運動を調整し、学習する上で重要な役割を果たします。つまり、知覚学習が進むことで、運動制御の精度が向上するのです。」

2. 運動学習 (Motor Learning)

田中先生: 「運動学習は、運動スキルの獲得や運動パフォーマンスの向上を指します。このプロセスには、反復練習や経験を通じて運動パターンが最適化されることが含まれます。運動学習では、大脳皮質、基底核、小脳などの神経回路が重要な役割を果たします。」

石川さん: 「なるほど。では、運動学習と知覚学習はどのように相互作用しているのですか?」

3. 知覚学習と運動学習の相互作用

田中先生: 「最新の研究によれば、知覚学習と運動学習は密接に連携しています。たとえば、運動スキルを学習する際に、視覚や触覚といった感覚フィードバックが運動の調整に重要な役割を果たします。知覚フィードバックが精密であればあるほど、運動学習はより効果的に進行します。」

石川さん: 「つまり、感覚の鋭さが運動の質を高めるということですね?」

田中先生: 「その通りです。また、運動学習が進むにつれて、知覚システムも洗練されていきます。これは、繰り返しの練習によって感覚と運動のフィードバックループが強化されるためです。このプロセスは、リハビリテーションでも非常に重要です。」

4. リハビリテーションへの応用

田中先生: 「リハビリテーションにおいても、知覚学習と運動学習の両方を意識することが重要です。たとえば、患者が歩行を再学習する際には、視覚や触覚フィードバックを利用して正確な動きを導くことが、スムーズな運動学習を促進します。」

石川さん: 「具体的には、どのような訓練が効果的でしょうか?」

田中先生: 「視覚フィードバックを用いた鏡を使ったリハビリや、触覚フィードバックを提供するバランス訓練などが効果的です。また、運動を反復することで感覚と運動の連携を強化することが重要です。」

論文内容

カテゴリー

脳科学

タイトル

人の運動学習における感覚の可塑性 Sensory Plasticity in Human Motor Learning?PubMedへ Ostry DJ et al:Trends Neurosci. 2016 Feb;39(2):114-23

内 容

Introduction

•行動、神経生理学および神経・脳機能イメージングの研究から、運動能力の獲得に”知覚学習”と”運動学習”の両方が関与しているという証拠が蓄積している。

•知覚および運動学習は孤立して起こるのではなく、「知覚学習」はムーブメント・運動学習および運動のネットワークを変化させ、「運動学習」は知覚機能と脳の知覚のネットワークを変化させる。

•知覚学習が直接操作されると、運動適応に対する体系的な変化がもたらされ、脳の運動ネットワークも変化する。

•実際、場合によっては、スキル獲得は、体性感覚入力によって推進される。

•これらの観察は、”知覚学習”と”感覚可塑性”が感覚運動適応と運動スキルの獲得の基本であるという考えと一致している。

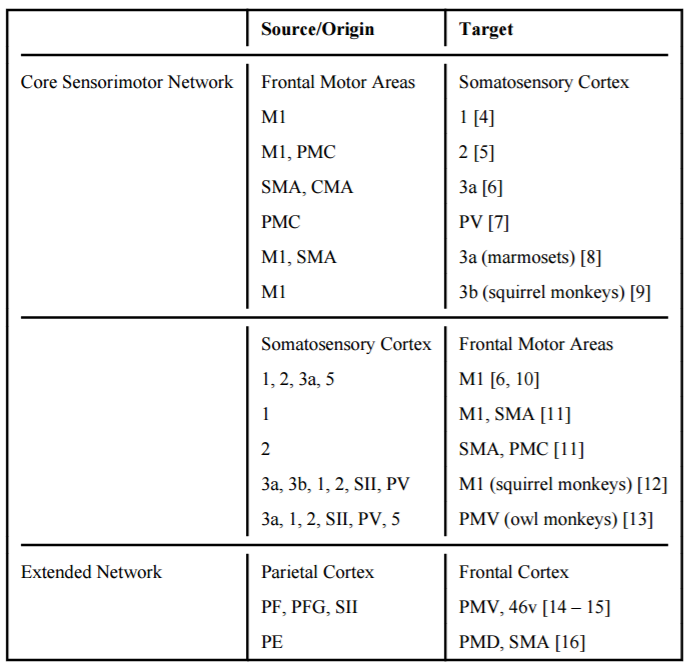

•皮質運動野と体性感覚野との間には、使用または経験に基づいていずれかの方向に可塑性を促進する可能性がある広範な神経解剖学的接続も存在する。

•この接続は、一次運動野と体性感覚野との間の接続から、運動前野および前頭前野と第2体性感覚野(SII)および頭頂葉皮質とを結ぶ遠隔の接続まで及ぶ(下表)  (Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

(Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

運動学習は知覚機能の変化をもたらす

•「知覚変化」は、広く研究されている運動適応課題(力場適応、視覚運動適応およびプリズム適応)のそれぞれにおいて生じる。

•体性感覚の知覚的境界(四肢の感覚的位置)に系統的なシフトがあり(体性感覚のシフトは摂動の方向にある。知覚的境界のシフトが現象の中心にあるように見える。)、これらは適応と同じ期間に起こる。

•運動適応と組み合わせて起こる知覚変化は耐久性がある。知覚変化の大きさは、トレーニング直後から24時間後の間にほとんど変化しない。 •プリズムを用いた研究では、手足の位置の初期変化が最初に減少してから次いで回復し、7日後まで存在することが示された。

•より大きい実験的な摂動は、より大きな知覚変化をもたらす。

•視覚運動適応において、変更された視覚入力は、視覚情報と体性感覚情報との間の感覚の不一致を生じる。結果として生じる体性感覚の知覚的シフトは、外部摂動の方向にあり、感覚を一致させるために必要とされるように思われる。

•視覚フィードバックと四肢の位置との間の不一致を導入することなく通常行われる力場適応研究においても、適応は体性感覚機能および体性感覚脳領域への系統的変化を伴うことは注目に値する。

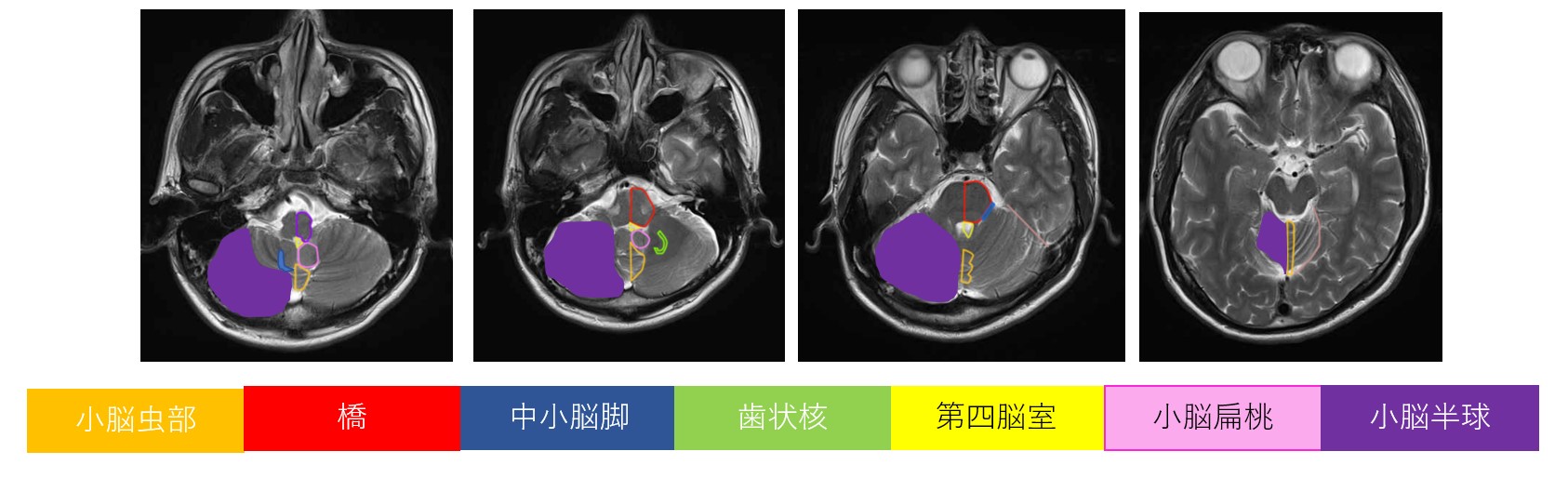

運動学習の結果、脳の感覚領域が変化する

•運動適応は、運動、視覚、および体性感覚系への同時および耐久性変化を伴う。

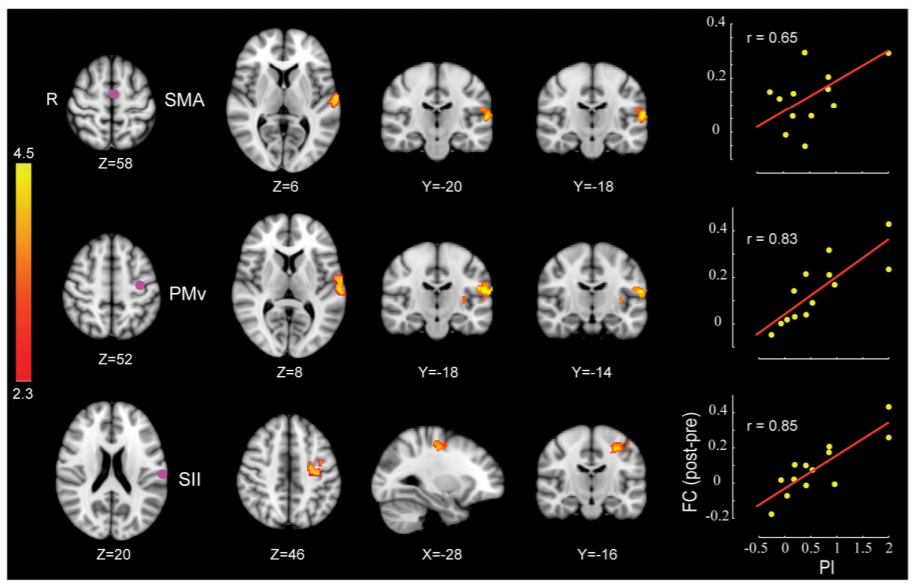

•神経イメージング研究では、感覚運動適応はまた、脳の感覚ネットワークにおける接続性の変化をもたらすことが分かっている。

•ヒトにおいては、学習後の感覚変化を示す電気生理学的データや知覚変化および運動学習の両方に関連するネットワークにおける力場適応後の機能的接続性の変化を示す神経イメージングデータも存在する。

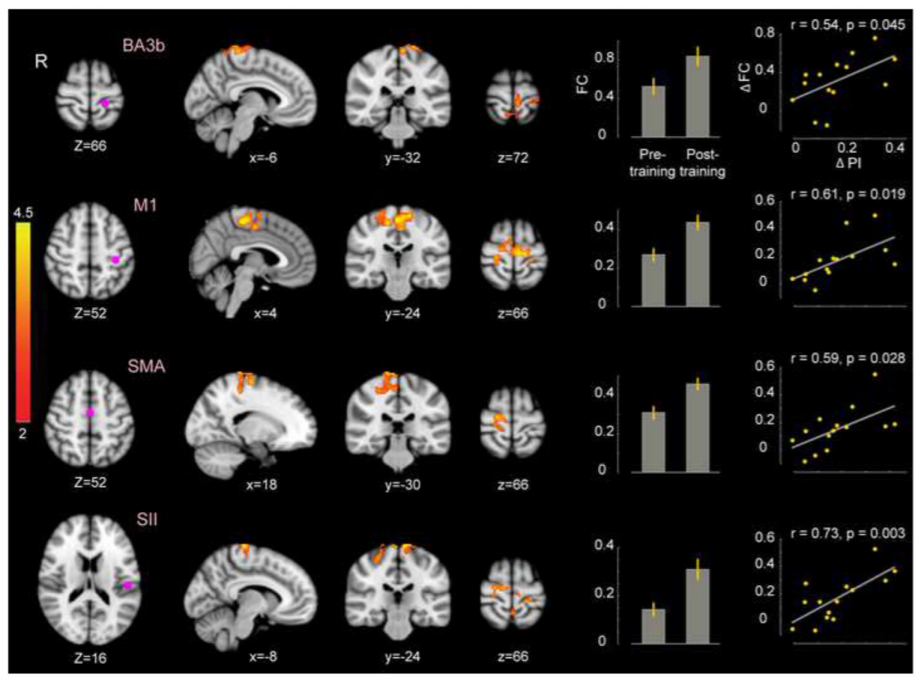

•力場適応と関連して生じる知覚変化に関連する静止状態ネットワークの変化は、第2体性感覚皮質、補足運動野および腹側運動前野間の変化した機能的接続性のパターンで見ることができる。(下図)  (Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

(Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

•運動学習に伴う感覚システムの変化の例は、連続的な学習を含む課題および長期間の訓練課題から来る。 特に、左手指の連続的な運動課題の毎日の練習は、学習に関連した中心後回および縁上回における活動の集合をもたらした。

•曲芸師は長期間の練習後にV5 /MTで灰白質の増加がみられ、ミュージシャンは非演奏家よりも聴覚野に灰白質濃度が高いことが示されている。

•プリズム適応においては若干異なるパターンで、適応の間の活動の主な変化が頭頂多感覚領域および小脳に見られる。

運動学習における感覚的効果の源:遠心性か求心性か?

•求心性入力のみを操作することによって生成される感覚可塑性に関しての広範な文献がある。

•例えば、アライグマおよびサルにおける肢切断、および成体ネコにおける末梢神経刺激後の体性感覚皮質の再編成がある。

•第1および第2の体性感覚皮質における人の皮質の可塑性は、指先に受動的に適用される体性感覚刺激後のfMRIを用いて示されている。

•感覚運動ネットワークにおける可塑性が皮質間の接続から生じるという証拠がある。

•ある感覚様式への入力の喪失が他の感覚系における皮質の再編成をもたらすクロスモーダル可塑性(五感はもともと独立して働くものではなく、複数の感覚の情報を組み合わせて捉えており、ある感覚の情報から他の感覚の情報を補完して処理している。)の作業において得られる。

•例えば、体性感覚刺激に応答して、初期視力喪失を有する個体は、初期視覚野において有意な活性化を示した。

•運動領域に誘導される可塑性の証拠は、マウスのひげを用いて(ウィスカータッチ)触れたものを識別することを学んだ最近の研究で報告されている。

•遠心性コピーは、学習の初期段階で知覚変化に寄与する可能性があるが、進行中の運動信号(および関連する遠心性コピー)の終了後も、感覚および知覚変化は長く続く。

知覚学習は運動と脳の運動領域を変化させる

•知覚学習が脳の運動機能および運動領域の変化を生じるという証拠を考慮する。

•テニスサーブの感覚を学ぶこと、または外国語で話すことを学ぶことなどの状況では、知覚的および運動的学習が一緒に起こる。

•感覚系の可塑性は、刺激や感覚喪失、それに伴う運動の変化を起因とする。

•体性感覚訓練が運動系に直接作用し、運動学習を改善し、運動野の興奮性(MEPの変化に反映される)を高め、受動運動中の前頭の運動領域における活動を増加させることを示す、手足の運動に関する証拠もある。

•視覚入力と対になった受動的な四肢運動は、複雑な手の軌道の学習を改善することが示されている。

•28日間にわたる受動的な手首運動は、MRIスキャナ内で行われた受動的な動きに応答して、一次運動野および補足運動野における活動の増加をもたらした。

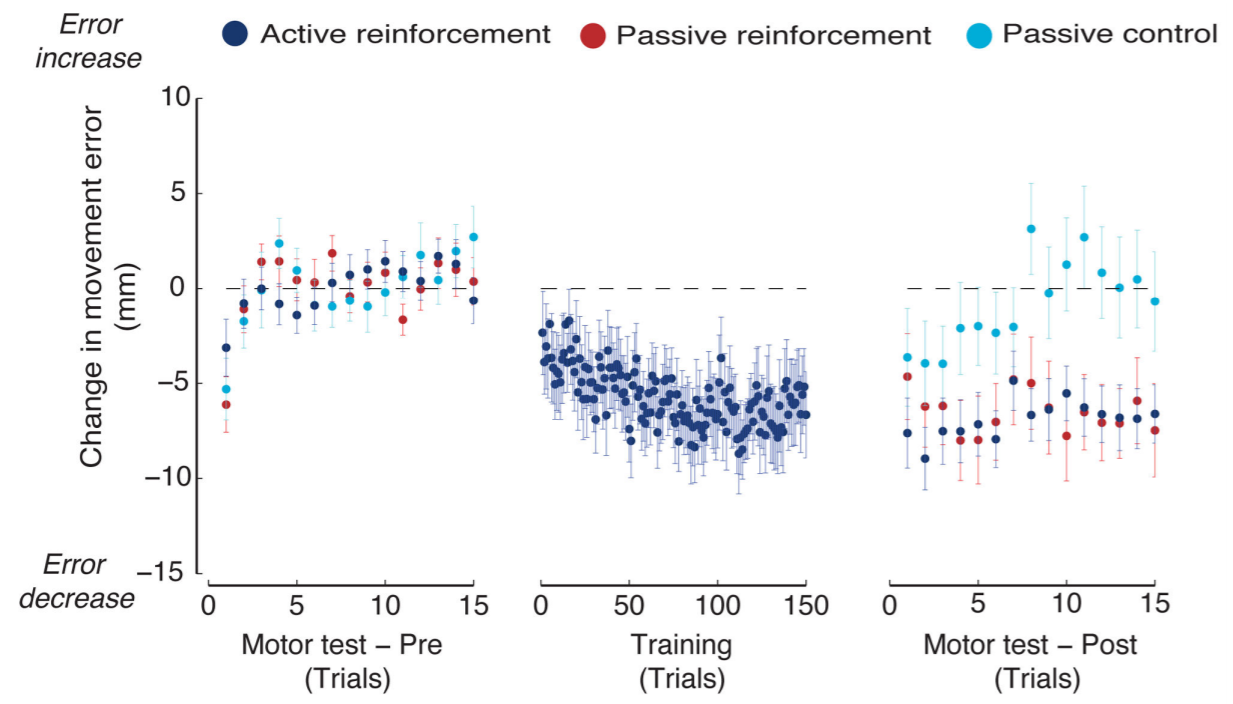

•受動的体性感覚訓練が強化と対になると、知覚機能、動きおよび脳の運動ネットワークに変化が観察され、機能的連結性を変化させる。

•同じ受動的な動きにおいて、フィードバックや強化がない場合は、知覚訓練の効果がほとんどありません。(下図)  (Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

(Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

•同様の研究において、体性感覚入力が運動学習の初期段階を駆動する可能性があることが示唆されている。

•体性感覚知覚学習は、脳における運動ネットワークにおける機能的連結を強化する。SMAとM1、PMdと小脳皮質の間、およびM1の両側にも知覚学習に関連した接続性の変化が認められている(下図)  (Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

(Ostry DJ et al:2016)?PubMedへ

明日への臨床アイデア

「受動的体性感覚訓練が知覚機能、運動機能、脳の運動ネットワークに変化をもたらす」という本論文の内容に基づいて話を深めてみたいと思います。具体的に以下のようなアイデアが考えられます。

1. バイブレーションセラピー

- 概要: 低周波振動を使用して、特定の筋群に対する体性感覚入力を強化します。これは、筋紡錘や関節受容体を刺激し、感覚フィードバックを促進することで、脳の運動ネットワークの再編を促す目的があります。

- 効果: 振動によって感覚入力が強化され、筋肉の反応性と脳の機能的連結性が改善されることが期待されます。

2. 電気刺激療法 (TENS)

- 概要: 皮膚に貼った電極を通じて微弱な電気刺激を送ることで、体性感覚系を刺激します。この方法は、感覚の入力を増加させることを目的とし、特に運動前に行うと、運動中の感覚フィードバックを強化します。

- 効果: 感覚入力の増加によって、知覚と運動の連携が向上し、運動学習や機能回復が促進される可能性があります。

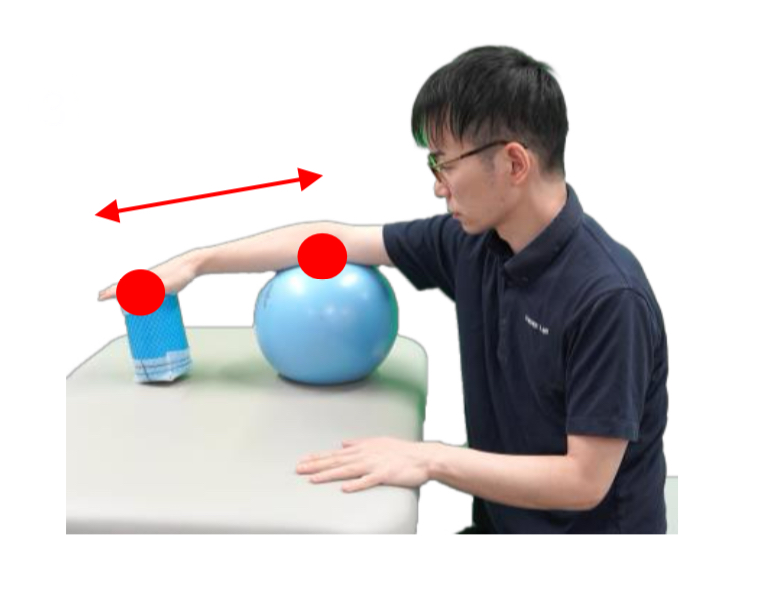

3. 受動的関節モビライゼーション

- 概要: 療法士が手動で患者の関節を動かし、関節や筋肉に対する感覚フィードバックを強化します。

- 効果: 受動的な関節運動は、脳内の感覚運動統合を促進し、運動機能の向上に寄与します。

4. ミラーセラピー

- 概要: 患者が健康な手を鏡で見ながら動かすことで、麻痺した手の動きを錯覚的に体験させます。これにより、体性感覚入力を強化し、脳の機能的連結性を変化させることができます。

- 効果: ミラーセラピーは、感覚入力の不足を補い、運動イメージと実際の運動を統合する効果があります。

5. メカノセラピー

- 概要: 受動的な動きや振動を利用して、関節や筋肉に対する感覚フィードバックを提供する装置を使用します。これにより、患者の体性感覚を強化し、運動準備状態を高めることを目指します。

- 効果: メカノセラピーは、脳の運動ネットワークを活性化し、知覚と運動の統合を促進するのに有効です。

これらのアプローチは、体性感覚入力の強化を通じて脳の運動ネットワークに影響を与え、機能的連結性を改善することを目指しています。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)