【令和6年最新版】起立・着座動作における足の位置と椅子の高さ:脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

リハビリテーション場面から論文へ

シーン1: 初診

田中先生は、石川さんのリハビリテーション計画を立てるために、彼の現状を詳しく評価しています。石川さんは、脳卒中の後遺症で左半身の麻痺があり、起立や着座に困難を感じています。

田中先生: 「石川さん、今日はまず起立と着座の動作を確認しましょう。今の状況を把握することで、最適なリハビリ計画を立てることができます。」

石川さん: 「わかりました。最近は立ち上がるのも座るのも、どうしても時間がかかってしまいます。」

シーン2: 評価

田中先生は、石川さんが椅子から立ち上がる時間と座る時間を測定します。石川さんは立ち上がりに約4秒、着座に約5秒かかっています。

田中先生: 「石川さん、結果を見てみると、立ち上がりと着座にかなり時間がかかっているようです。これは多くの脳卒中患者さんに共通する課題です。特に足の位置と重心のバランスが重要です。」

シーン3: 足部位置の調整

田中先生は、石川さんに足を後方に引くよう指導します。これにより、重心が足の上に乗りやすくなり、立ち上がり動作がスムーズになることを説明します。

田中先生: 「石川さん、足を少し後ろに引いてみてください。こうすることで、体の重心が足の上に来やすくなり、立ち上がるのが楽になります。」

石川さん: 「なるほど、試してみます。」

シーン4: 立ち上がりの練習

石川さんは田中先生の指導に従い、足を後方に引いた状態で立ち上がる練習を始めます。最初は不安定ですが、徐々にスムーズに立ち上がれるようになります。

田中先生: 「いいですね、石川さん。その調子で続けてみましょう。立ち上がり動作を繰り返し練習することで、体がこの動きを覚えてくれます。」

シーン5: 着座の練習

次に、田中先生は着座の動作について指導します。特に、視覚による補助が少ないため、着座動作はより多くの注意が必要です。

田中先生: 「石川さん、着座の際にはゆっくりと体を下げ、遠心性の筋収縮を意識してください。これは少し難しいですが、筋感覚を得やすいので練習してみましょう。」

石川さん: 「わかりました、少しずつやってみます。」

シーン6: 改善

数週間のリハビリを経て、石川さんは立ち上がりと着座の動作がスムーズになり、所要時間も大幅に短縮されました。

田中先生: 「石川さん、素晴らしいですね。立ち上がりと着座が以前よりもスムーズにできるようになっています。足の位置と重心のバランスが大きな鍵でした。」

石川さん: 「本当にありがとうございます、田中先生。これで日常生活も楽になります。」

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

脳卒中患者における足部位置と座面の高さによる立ち座り動作への影響

The effect of foot position and chair height on the asymmetry of vertical forces during sit-to-stand and stand-to-sit tasks in individuals with hemiparesis?PubMedへ

Roy G et al:Clin Biomech (Bristol, Avon). 2006 Jul;21(6):585-93

内 容

概 要

●脳卒中の非対称な運動パターン(asymmetrical motor pattern)は両側身体のつながりを必要とする活動(立ち上がりなど)のパフォーマンスに影響を与える

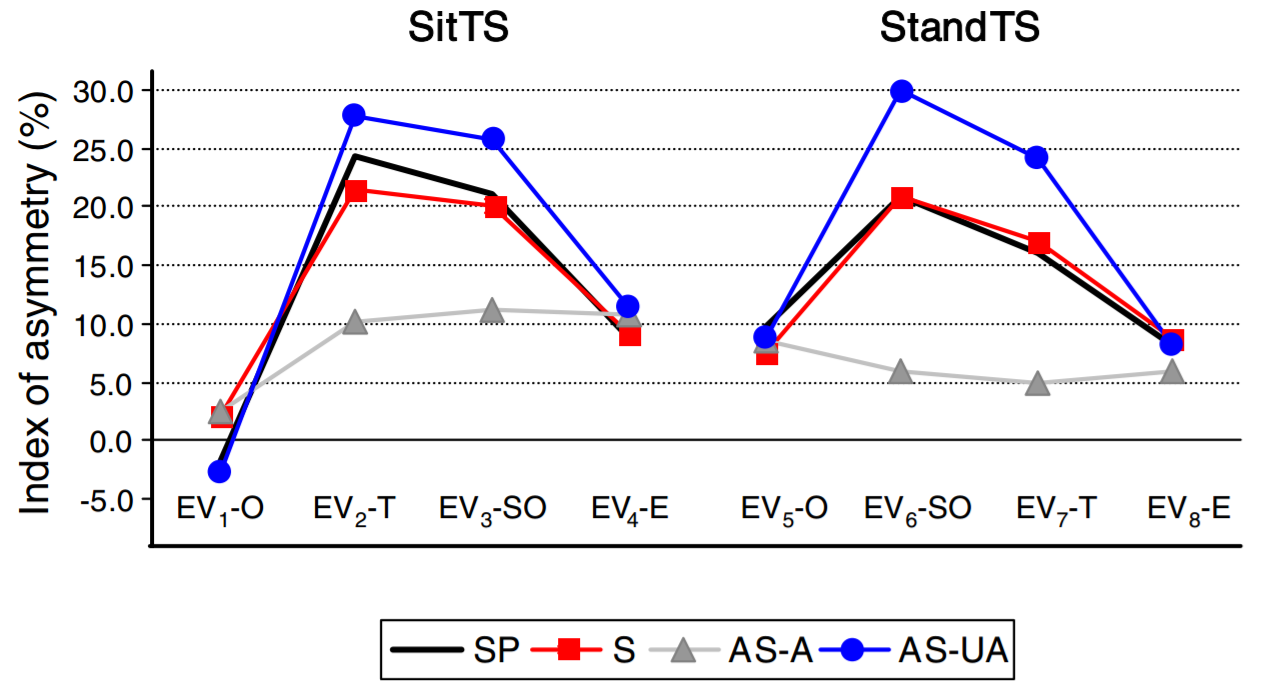

●本研究では,以下の足部の位置で12名の陳旧性片麻痺患者の自然な速度の立ち座りを見ている

(1) spontaneous:自然な位置

(2) symmetrical:対称的な位置

(3) asymmetrical with the affected foot placed backward:麻痺側足部を後ろに引いた非対称な位置

(4) asymmetrical with the unaffected foot placed backward:非麻痺側足部を後ろに引いた非対称な位置

方 法

①慢性期の片麻痺の被験者 12 名に、次の足の位置で自然な速度で立ち上がったり座ったりするよう依頼した。

②フォースプレートと椅子の座面で圧を測定した。

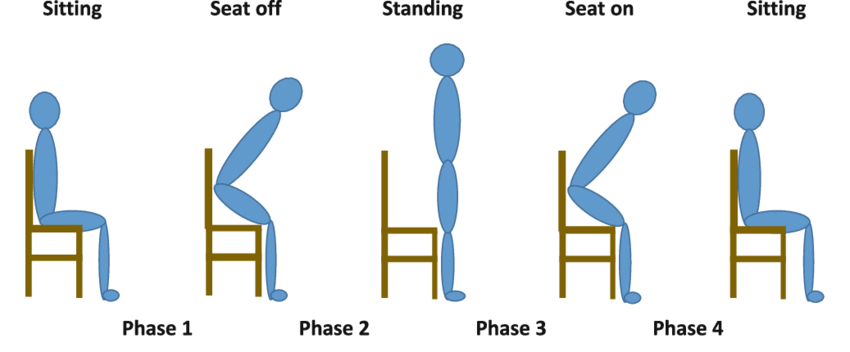

③それぞれの足部位置で,2種類の高さ設定位置から立ち座りを行う(地面から大腿骨外顆までの長さと同じ100% ,少し高座位の120%)

④それぞれの状態における垂直方向への力が,4つの時期で測定された(始め,足部と大腿部への荷重,離殿と殿部の着地,動作の終了時)。

結 果

●足の位置や椅子の高さに関係なく、平均所用時間は、SitTSとStandTSでそれぞれ2.31秒から2.81秒、3.12秒から3.69秒の範囲でした。着座動作の方が立ち上がりよりも所要時間が長くなった。

●垂直方向への力は,概ね動作の中間時期が最も大きくなった。

●被検者がまだ座面に接している時にでも,大腿足部ともに荷重の非対称性は見られた。

●麻痺側を後ろに引いた非対称姿勢は,どちらの高さでも麻痺側への荷重を生じさせた。

Roy G et al:Clin Biomech (Bristol, Avon). 2006 Jul;21(6):585-93

まとめ

●荷重の非対称性はそれぞれ離殿前や着座前から始まっている

●麻痺側足部を後ろに引いた姿勢は,荷重の対称性を生み出す事が分かった

●臨床の評価及び治療場面で足部の位置を考慮する必要がある

⚫︎片麻痺症例の立ち上がりの特徴

・立ち上がりに必要な時間が延長する

(Yos-hida et al., 1983; Engardt and Olsson, 1992; Hesse et al., 1994a; Malouin et al., 2004)

・質量中心が前後左右に変異する

(Yoshida et al., 1983; Hesse et al., 1994a; Lee et al., 1997; Cheng et al., 1998)

・荷重パターンが非対称となる

(Engardt and Olsson, 1992; Engardt, 1994a,b; Cheng et al., 1998; Eng and Chu, 2002; Chou et al., 2003; Malouin et al., 2004).

・立ち上がり課題中の麻痺側と非麻痺側の重心割合は転倒群では平均して24%から53%であり(Hesse et al., 1994a; Cheng et al., 1998; Hesse et al., 1998; Chou et al., 2003) ,非転倒群では44%から48%であった

(Cheng et al., 1998)

・コントロール群と比較した着座の際には麻痺側荷重は41%で15%も低値であった

(Malouin et al. 2004)

・パフォーマンスの低下は麻痺と姿勢コントロール低下に関連していた

(Eriksrud and Bohan-non, 2003; Lord et al., 2002)。

私見・明日への臨床アイデア

画像引用元:Development of an Instrumented Chair to Identify the Phases of the Sit-to-Stand Movement

①脳卒中患者の起立着座の所用時間

健常者が椅子から立ち上がる(sit-to-stand)および座る(stand-to-sit)のに必要な時間は、いくつかの研究に基づいて以下のように示されています。

- 立ち上がり(sit-to-stand):若年の健康な成人(YH)では平均1.44 ± 0.36秒、健康な高齢者(OH)では1.80 ± 0.54秒、パーキンソン病患者(PwP)では2.29 ± 1.44秒がかかります。

- 着座(stand-to-sit):若年の健康な成人では平均1.55 ± 0.33秒、健康な高齢者では1.77 ± 0.65秒、パーキンソン病患者では2.18 ± 0.84秒がかかります。

以上の結果と比較すると、起立着座共に脳卒中群では時間がかかっている様子が窺えます。

②足部の位置

本論文は、日常的に最も行う動作であり、脳卒中患者が苦労を要している起立着座動作を「足部の位置」をポイントに研究されています。

足部位置が前方にあるという点にも理由は個々であると思います。麻痺側で言えば、①伸展パターンが優位である、②そもそも屈曲できない、③上半身重心が後方にあり、下肢でバランスを取っている・・他など。その原因を探ることも起立着座改善のポイントとなります。

次に、足を後方に引くと立ちやすくなる理由は、重心とバイオメカニクスに関連しています。

①重心の移動: 足を後方に引くことで、体の重心が足の上に来やすくなります。重心が足の上にあると、バランスを保ちやすくなり、前傾する必要が少なくなります。これにより、腰や膝の関節にかかる負担が軽減され、立ち上がり動作がスムーズになります。

②筋力の効率的な利用: 重心が足の上に乗りやすくなると、腰や背中の伸展筋が効率的に働きやすくなります。これにより、身体を安定させながら立ち上がることが可能になります。足を前方に置いた場合よりも、少ない筋力で立ち上がることができます

足部と重心の位置関係のため忘れてはならないのが、重心側の問題です。多くの患者が骨盤後傾・腰椎が屈曲し後方重心となり、足部から重心位置を遠のけ、さらに重心位置を下げてしまっています。足部の位置を変えても、重心側の問題が解決されなければ起立動作は非効率的となりやすいです。「足部の位置」と「重心位置」は起立着座を見る上で基本的なポイントとなるでしょう。

③立ち上がりと着座の違い

立ち上がりと着座の違いはそれぞれの課題と感覚入力に関連する運動制御のタイプの違いに依存していると言えます。立位からの着座は身体を下げる際に遠心性様式の筋収縮制御を必要とし,視覚による補助も受けられません。そのため,座面に着く際にはより多くの注意を必要とし,着座には時間がかかってしまいます。視覚による補助は受けられませんが、遠心性の筋収縮制御(従重力コントロール)は求心性制御よりも筋感覚を得られやすい可能性があります。その点は、起立着座練習の運動学習のポイントの一つとして活用できると思います。

執筆監修|金子 唯史 STROKE LAB代表

・国家資格(作業療法士)取得

・順天堂大学医学部附属順天堂医院10年勤務

・海外で3年に渡り徒手研修修了

・医学書院「脳卒中の動作分析」など多数執筆

脳卒中の動作分析 一覧はこちら

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)