【2024年最新版】キネシオテープが脳卒中片麻痺患者の姿勢制御を改善!効果的な貼付手順・実践方法と臨床応用ガイド

脳卒中リハビリにおけるキネシオテーピング

石川さん(新人療法士):

「田中先生、今日は脳卒中患者に対するテーピング、特にキネシオテーピングの臨床応用についてお伺いしたいです。いろいろな場面でテーピングが使われているのを見てきましたが、脳卒中リハビリの中でどのように効果を発揮するのでしょうか?」

田中先生(リハビリテーション医):

「それは良い質問ですね、石川さん。テーピングやキネシオテーピングは、脳卒中後の患者に対して多様な目的で用いられる治療法です。筋力のサポートや、関節の安定性の向上、筋肉の動きの促進や感覚フィードバックの提供など、非常に広範な効果が期待できます。それぞれの効果について詳しく見ていきましょう。」

1. キネシオテーピングの基本的な効果とメカニズム

田中先生:

「まず、キネシオテーピングの基本的なメカニズムについて説明しましょう。キネシオテーピングは、伸縮性のあるテープを皮膚に貼ることで、筋肉や関節の動きをサポートしながらも、動きを制限しない特性を持っています。テープの張力によって皮膚が引っ張られ、皮膚下の微小循環を改善したり、筋膜やリンパの流れを促進したりします。また、貼ることで皮膚の感覚受容器を刺激し、脳卒中患者の筋活動や感覚フィードバックを向上させる効果があります。」

石川さん:

「なるほど。筋活動を促進する効果があるということは、麻痺側の筋肉の再教育にも役立つということでしょうか?」

田中先生:

「その通りです。研究でも、キネシオテーピングは脳卒中患者の麻痺側の筋力改善や可動域の増大に寄与することが報告されています。例えば、脳卒中後の上肢麻痺患者において、肩の外転や伸展の動きが改善されたというデータがあります。これは、テープが皮膚の感覚フィードバックを提供し、動作中の筋活動の質を向上させた結果だと考えられています。」

2. 脳卒中患者に対する具体的な効果

田中先生:

「次に、脳卒中患者に特化したキネシオテーピングの効果を説明しますね。いくつかの研究に基づくと、脳卒中後の肩痛、肩亜脱臼に対するテーピングが、痛みの軽減や肩の安定化に効果があることが示されています。また、下肢麻痺においても、足関節の背屈運動をサポートするためにテーピングが利用され、歩行速度の向上や歩行の安定性が改善されることがあります。」

石川さん:

「脳卒中患者にとって、痛みや肩亜脱臼は大きな問題ですよね。テーピングでどの程度まで改善が期待できるんですか?」

田中先生:

「肩亜脱臼や肩痛の問題に関しては、テーピングを行うことで痛みが軽減され、肩の安定性が向上することが期待されています。肩の前方または後方にテーピングを施すと、上肢の挙上時の痛みが減少するという報告もあります。特に、筋力が低下している患者に対しては、肩をサポートするためのテーピングが非常に有効です。」

3. テーピングのメリットとデメリット

田中先生:

「さて、テーピングのメリットとデメリットについても考えてみましょう。まず、メリットとしては即時的な効果が期待できる点です。テーピングを施すことで、すぐに筋力のサポートや痛みの軽減が得られることが多いです。また、比較的安価で、患者自身でもある程度行える点も利点です。」

石川さん:

「それはとても良いですね。でも、デメリットもありますよね?」

田中先生:

「もちろん、デメリットもあります。例えば、テーピングの効果は一時的であり、長期的な効果は限られることが多いです。また、皮膚に直接貼るため、皮膚トラブル(かぶれやかゆみ)が生じることもあります。それに加えて、テーピング自体が患者の筋活動の依存を助長する可能性もあり、過度に頼りすぎると本来のリハビリの効果を妨げることがあるので、バランスを取ることが重要です。」

4. テーピングをリハビリに取り入れる際の注意点

田中先生:

「最後に、テーピングを実施する際のポイントをいくつかお伝えします。まず、患者の状態に合わせて適切な貼り方を選ぶことが大事です。テーピングにはさまざまな方法があり、筋肉をサポートするために貼る方法や、関節を安定化させる方法などがあります。また、定期的にテーピングを外し、皮膚の状態を確認することも重要です。皮膚トラブルを防ぐために、テープを貼る前にはしっかりと皮膚を清潔に保つことも忘れてはいけません。」

石川さん:

「テーピングは簡単そうに見えて、かなり奥が深いんですね。具体的な効果や注意点を理解しながら、適切に取り入れていくことが大切だと感じました。ありがとうございます!」

まとめ

脳卒中患者に対するテーピングやキネシオテーピングは、筋力サポート、痛み軽減、可動域の改善などの効果が期待できる一方で、効果の一時性や皮膚トラブルのリスクも存在します。リハビリテーションにおいては、これらの利点とリスクを慎重に評価しながら、適切に活用することが重要です。

テーピングの目的・効果

テーピングは、一般的に補助的または一時的な手法として使用されます。スポーツ選手は、既存の損傷がある場合に保護メカニズムとしてテーピングを利用することが多い。

「テーピングの目的」には、損傷した関節の動きを制限すること、腫れを抑えるための軟部組織の圧迫、解剖学的構造のサポート、再損傷からの保護などがあります。

テーピングは、サポートと安定性が必要な場合のリハビリテーションや予防の手段の1つとして、応急処置の道具として、傷害の予防や治癒中の傷ついた解剖学的構造の保護として使用されます。

テープは次のような効果を得る目的で使用されることがあります。

●傷害の安定化またはサポートをする。

●脆弱な構造物や痛みを伴う構造物への負荷を軽減し、痛みを和らげる。

●正常な動作、筋肉の動き、姿勢のパターンを促進する。

●痛みを和らげる

●関節の安定性を向上させる

●アスリートの自信を高める

●ケガの再発を防ぐ

●ケガの予防

●損傷した組織や傷つきやすい組織への負担を軽減

●誤ったバイオメカニクスの修正

●筋肉の働きを抑制する

●筋肉の働きを促進する

●固有感覚を高める

●浮腫またはリンパドレナージがある場合は、圧迫する

採用するテープの種類は様々です。

一般的に、スポーツやアスレチックな活動で使用されるテーピングやストラップには、硬いスタイルのものがあります。これらは「スポーツテープ」または「アスレチックテープ」と呼ばれ、剛性が高いためサポート効果があります。一方、より柔らかいサポートが必要な場合は、弾性ストラッピングテープを使用することができます。

キネシオロジーテープは、伸縮性のあるスポーツテープを改良したもので、筋肉の機能を動的に補助する作用があります。

テーピングの種類

キネシオテーピング

キネシオロジーテーピング(KT)は、スポーツ分野で人気が高まっている治療ツールであり、スポーツ傷害の予防や治療に使われてきたテーピングの一種です。KTはスポーツ外傷だけでなく、様々な症状にも使われます。1970年代には、日本のカイロプラクターである加瀬建造D.C.によって、痛みの緩和や軟部組織の治癒を改善するために開発されました。KTには、固有受容の円滑化、筋疲労の軽減、筋の円滑化、遅発性筋肉痛の軽減、痛みの抑制、浮腫の軽減など、治癒を促進する様々な効果があります。また、リンパの流れや血流の改善にも役立ちます。

マリガン・テーピング

MWM(Mobilization with Movement)は、手技療法の一種で、ニュージーランドのBrian Mulligan FNZSP(Hon)によって開発されました。このアプローチは、副関節のスムーズな滑りと痛みのない能動的な動きを実現するための徒手法を使用します。MWMの開発過程で、Brian Mulliganは、治療後に方向性のある力を加えることで患者の治療が向上することを発見しました。この方向性のある力を補完するために、テーピングが使用されます。テーピングは、MWMによって加えられた受動的な力を補完するために関節や軟部組織に適用されます。MWMは、世界的に認知された手技療法の一つです。

マコーネル・テーピング

マコーネルテーピングは、膝前面の痛みを持つ患者、特に膝蓋軟骨軟化症や膝蓋大腿部痛症候群の患者の治療によく使用されます。テープは、膝蓋骨を内転させることにより、膝蓋骨の溝内でのトラッキングを修正します。また、このテクニックは、外側の軟部組織をストレッチし、内側広筋を強化します。

論文内容

カテゴリー

タイトル

●キネシオテープが慢性期脳卒中患者の足関節戦略に及ぼす効果とは?

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●臨床においてテーピングが簡易的に練習や評価に使用出来ると感じる。テーピングについて学ぼうと思い学習の一助として本論文に至る。

内 容

背景

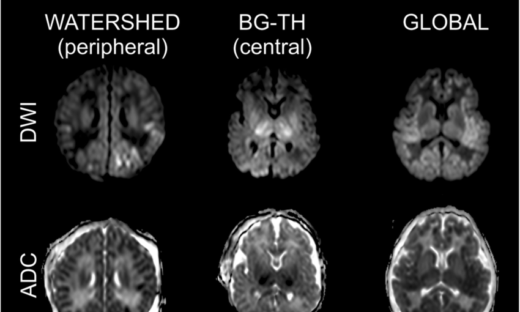

●神経障害のある脳卒中患者は43%程度の方で麻痺側の筋に痙縮および56%程度の方が体性感覚障害を経験します。姿勢制御が不十分な脳卒中患者は約40%の方が転倒を経験します。足関節の痙縮による筋緊張亢進は、脳卒中後の患者の典型的な問題です。足関節の痙縮は、バランスや歩行の姿勢制御など、機能的な動きの際の受動的な生体力学的特性や足関節の内部トルクに関する機能的なパフォーマンスに影響を与えます。

●バランス能力が不足している患者が足関節戦略を使用し姿勢制御を改善できるように、いくつかの介入方法が使用されます。そのうちの1つがテーピングです。テーピングには、リジッドテーピング、キネシオロジーテーピング、スパイラルテーピングなど、さまざまな方法があります。中でも、キネシオロジーテーピング法は、筋肉を強化し、サポートし、移動するために使用されます。

●以前の研究では、テーピングが皮膚受容体を促進し、脳卒中患者の動きをサポートすることで足関節機能を促進し、バランス能力を改善したことが報告されています。さらに、テープの取り付け方法によっては、テーピングによって動き(つまり可動性)が向上します。

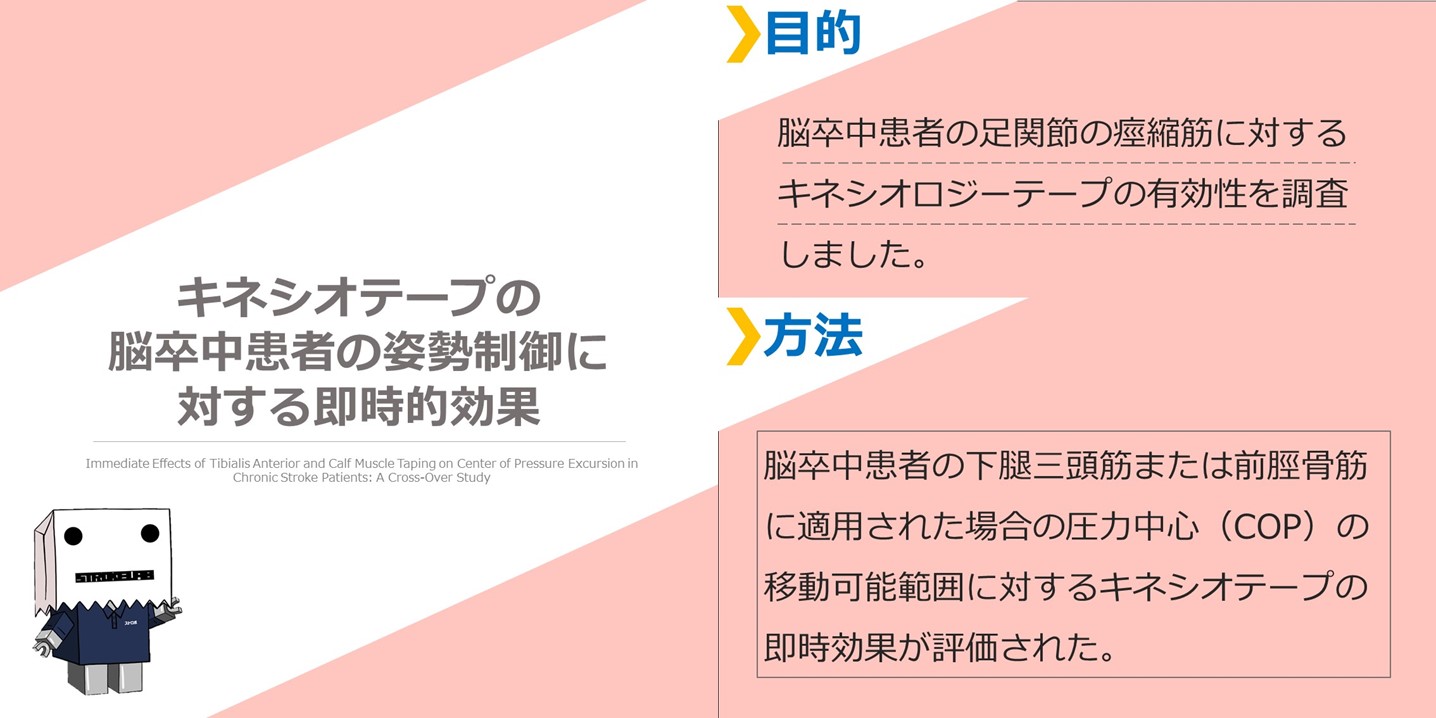

●この研究では、脳卒中患者の足関節の痙縮筋に対するキネシオロジーテープの有効性を調査しました。本研究では前脛骨筋と腓腹筋にテーピングを取り付けることにより、テーピングの取り付け方法に従って圧力中心(COP)の変化を特定する予定です。

方法

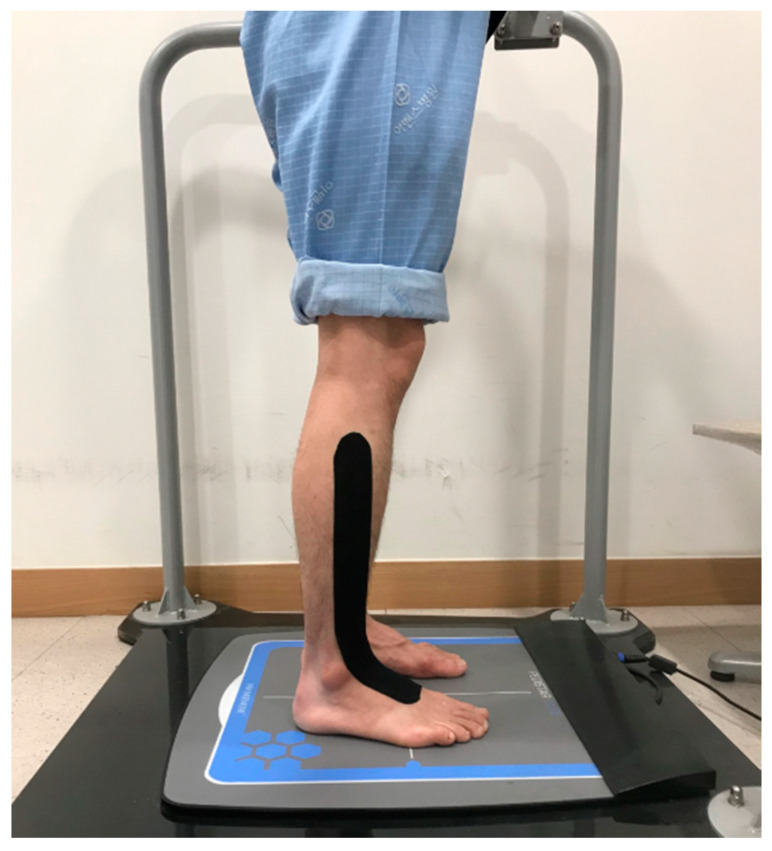

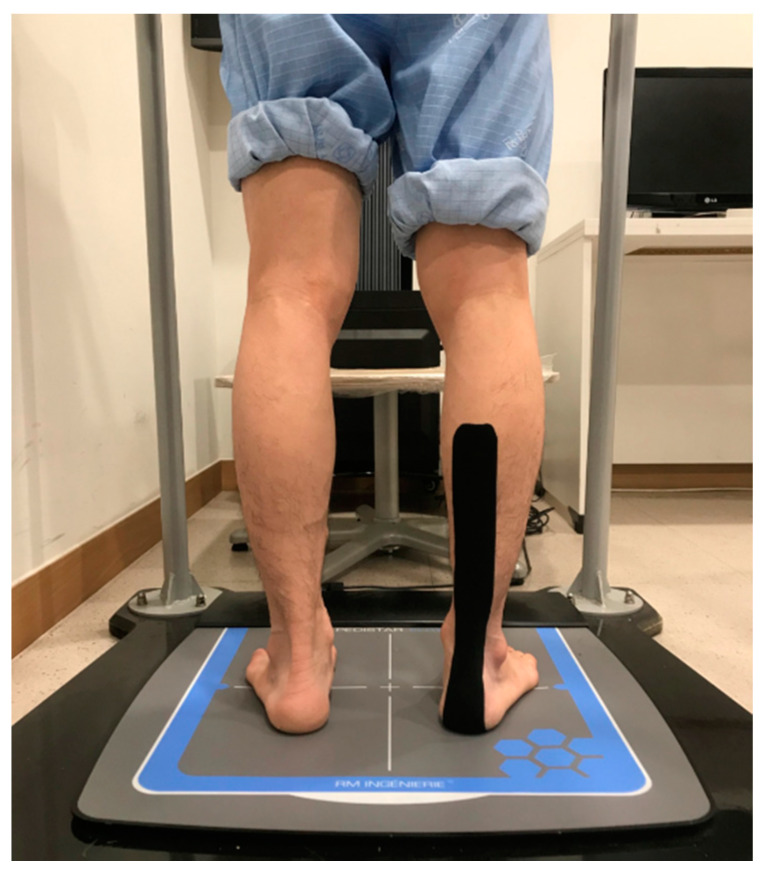

●この研究では、ランダム化された反復測定設計が行われ、脳卒中患者の下腿三頭筋または前脛骨筋にキネシオロジーテープが適用された場合の圧力中心(COP)の移動可能な範囲に対するの即時効果が評価されました。テーピングの取り付け方向がCOPの動きに影響を与えると判断しました。

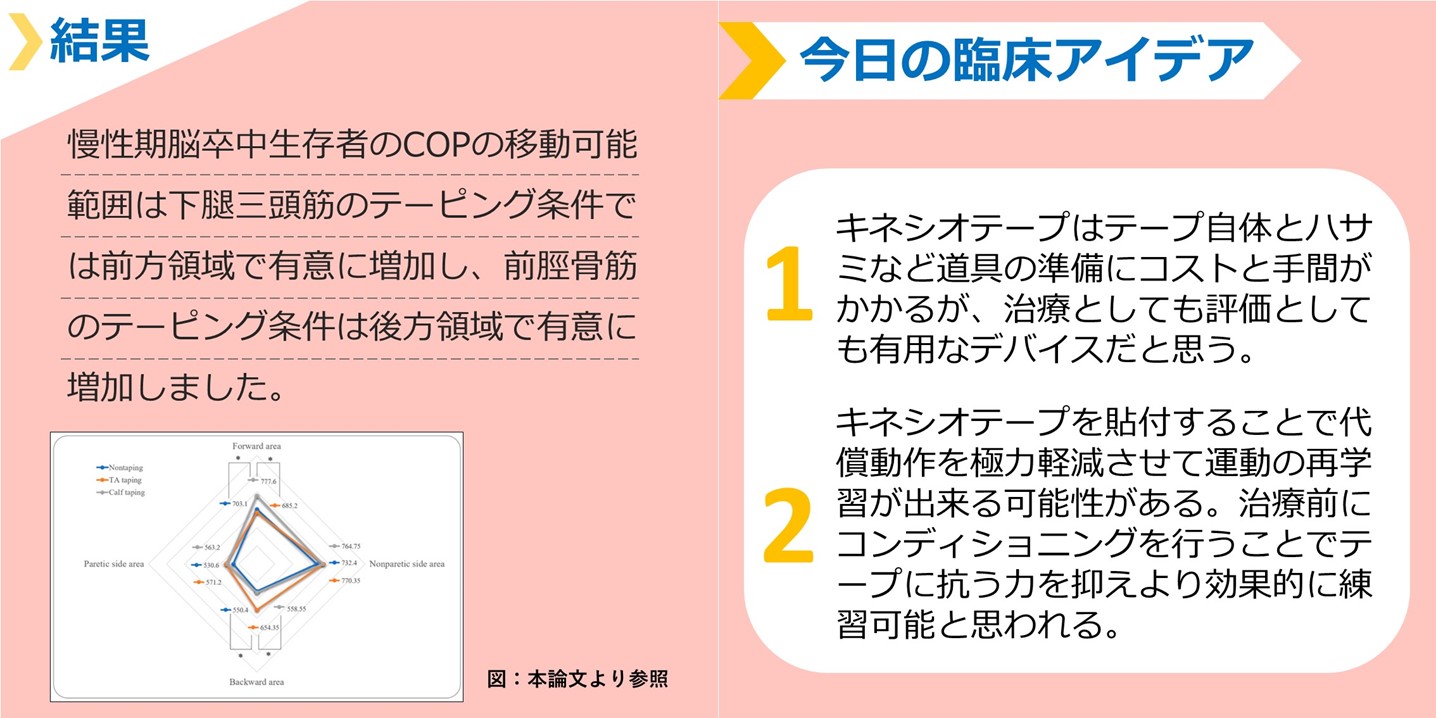

●20人の被験者は、前脛骨筋のテーピング、ふくらはぎのテーピング、または非テーピングにランダムに割り当てられました。測定された変数には、COPの麻痺側領域、非麻痺側領域、前方領域および後方領域が含まれていました。すべての評価は、テーピングの直後に実施されました。

結果

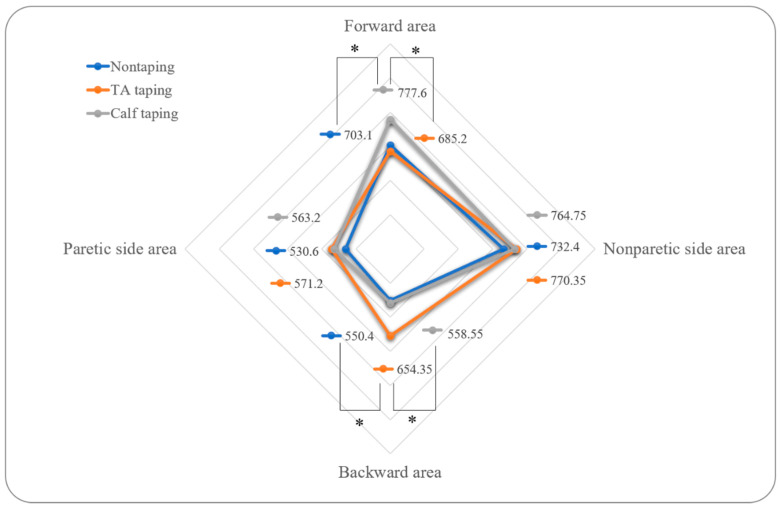

●慢性期脳卒中生存者のCOPの移動可能範囲は前脛骨筋と下腿三頭筋のテーピング後に改善しました。下腿三頭筋のテーピング条件は前方領域で有意に増加し、前脛骨筋のテーピング条件は後方領域で有意に増加しました。

●テーピングに関するある研究によると、ふくらはぎの筋肉にテープを巻き付けても、運動ニューロンプールの活動を評価するためのH反射の振幅には変化が見られなかったと報告されています。しかしながら、他の研究では、ふくらはぎの筋肉に貼られたキネシオロジーテープが多発性硬化症の患者の前方可動域を増加させたり、テープを背面に貼った場合には体幹の屈曲強度が増加することが分かりました。このことから、キネシオロジーテープは、足首の動きをサポートすることによって、患者が前後に安全に動くことができる可能性があると考えられます。

●この研究では、脛骨に付着する筋をテーピングすることで後方への動きが改善され、ふくらはぎの筋肉をテーピングすることで前方への動きが改善されました。これにより、ブレースを適用するように足関節を固定するのではなく、テーピングによる動きをサポートすることで足機能を促進するため、患者の自動的な可動域が改善されました。テーピングは誰でも手頃な価格で簡単に使用できるため、臨床的に有益です。さらに、テーピングは比較的軽量で、体重に関連する問題がなく、可動性を制限しません。

併せて読みたい【テーピング】関連論文

●Vol.529.脳性麻痺患者に対するキネシオテーピングの手指機能への効果

●vol.119:脳卒中者の肩関節痛とテーピング 脳卒中/脳梗塞リハビリ論文サマリー

●vol.80:大殿筋へのテーピングが脳卒中/片麻痺後の歩行に与える影響 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

キネシオテープの臨床応用:実施手順、アイデア

キネシオテーピングは、筋肉や関節の動きを補助し、痛みの軽減や機能改善を目指すリハビリ手法です。脳卒中患者に対しては、麻痺や筋緊張の改善、循環の促進、関節可動域の向上に利用されます。以下に、キネシオテープの一般的な貼付手順と、脳卒中患者への臨床応用について解説します。

1. 準備と基本的な貼付手順

1.1 必要な物品

- キネシオテープ(テープ幅は一般的に5cmが標準)

- ハサミ

- テープを剥がす際のスプレーやローション(敏感肌の場合)

1.2 皮膚の準備

- テープを貼る部位の皮膚を清潔にし、油分や汗を取り除きます。

- 必要に応じて、体毛の処理を行います。

1.3 貼付手順

- YカットやIカットなど、症状や目的に合わせたテープのカット方法を選びます。

- テープは筋肉や関節の動きに沿って貼り、適度なテンションを加えますが、強く引っ張りすぎないことが重要です。適度な伸縮率は一般に**10-15%**です。

- 起始から停止に向かって貼付する場合は、筋肉をサポートする効果が期待されます。

- 停止から起始に向かって貼付する場合は、筋肉の弛緩効果を促進します。

2. 脳卒中患者への臨床応用

脳卒中後のリハビリテーションにおいて、キネシオテーピングは以下のような症例に応用されます。

2.1 片麻痺による上肢機能障害

片麻痺患者の上肢は、しばしば筋緊張の増加や関節の拘縮により、動きが制限されることがあります。キネシオテープを使うことで、筋緊張の調整や可動域の拡大が期待されます。

肩関節のアプローチ:

- 貼付部位:肩甲骨から三角筋に向けてテープを貼付します。

- 貼付手順:肩甲骨周囲の筋肉をサポートするため、Iカットのテープを肩甲骨の下部から三角筋上部に向けて貼付し、肩の安定性を促進します。筋肉が緊張している場合は、リラックスした状態で貼付します。

上腕屈筋群のサポート:

- 貼付部位:上腕の屈筋群(上腕二頭筋)

- 貼付手順:Yカットのテープを用いて、上腕二頭筋の起始から停止に向けて貼付し、筋肉のサポートを行います。屈筋が過緊張している場合は、筋肉を伸ばした状態で貼付します。

2.2 下肢機能障害の改善

脳卒中後の下肢麻痺や筋力低下に対するアプローチでは、キネシオテープを用いることで、歩行能力やバランスの改善が期待できます。

腓腹筋のサポート:

- 貼付部位:腓腹筋(ふくらはぎ)

- 貼付手順:Iカットのテープを腓腹筋に沿って、膝の裏からアキレス腱に向けて貼付します。筋肉のサポートを行い、筋力低下のある患者の歩行時における筋肉の動きを補助します。

足関節の安定性向上:

- 貼付部位:足関節周囲

- 貼付手順:足関節をサポートするため、テープを足の甲から足底にかけて「8の字」状に貼付します。この貼付により、足首の安定性を高め、歩行時の転倒リスクを軽減します。

2.3 肩痛や痙縮への介入

脳卒中後にしばしば見られる肩痛や肩関節の痙縮に対しても、キネシオテーピングは効果的です。

肩関節サポートと痛み軽減:

- 貼付部位:肩関節周囲

- 貼付手順:肩甲骨から肩関節前部に向けてIカットのテープを貼付し、肩関節の安定性を高めます。この方法は、関節を保護し、過度の動きを防止しつつ痛みを軽減することが目的です。

2.4 歩行障害の改善

脳卒中後の歩行障害に対しては、下肢の筋肉や関節のサポートにキネシオテープを使用します。これにより、歩行パターンの改善やバランスの向上が期待されます。

大腿四頭筋のサポート:

- 貼付部位:大腿四頭筋

- 貼付手順:大腿の前面にIカットのテープを用い、膝の上から股関節にかけて貼付します。これにより、膝の安定性を向上させ、歩行時の負荷を軽減します。

3. キネシオテーピングのメリットと注意点

3.1 メリット

- 筋肉と関節のサポート:適切な筋力を維持し、リハビリを促進します。

- 循環促進:リンパ液や血流の循環を促し、浮腫の軽減に寄与します。

- 痛みの軽減:神経への過剰な刺激を抑え、痛みを軽減する効果があります。

3.2 注意点

- 皮膚刺激:敏感肌の患者に対しては、かぶれやアレルギー反応に注意が必要です。初めてテープを使用する際は、肌に合うかどうか確認しましょう。

- 貼付手順の適切性:正確な部位と適度なテンションで貼付することが重要です。間違った貼付は、効果が減少したり、逆に痛みを引き起こす可能性があります。

4. 臨床応用の例

症例1:右片麻痺の患者

右片麻痺の患者に対して、上肢の筋緊張を軽減するために、上腕の屈筋群に対して弛緩効果を期待してキネシオテープを貼付。リハビリ中の運動可動域が向上し、上肢の使用頻度が増加した。

症例2:歩行障害のある患者

脳卒中後の下肢の筋力低下により、歩行が不安定な患者に対して、腓腹筋と足首の安定化を目的にキネシオテープを貼付。歩行時のバランスが改善され、転倒リスクが低減した。

まとめ

キネシオテーピングは、脳卒中後のリハビリにおいて筋肉や関節のサポートを提供し、機能回復を促進する手法として有効です。適切な貼付手順と臨床応用により、患者のリハビリ効果を最大化することができます。

キネシオテープを使用したトレーニングを実施する際のポイント

新人療法士がキネシオテープを用いて脳卒中患者をトレーニングする際のポイントは、患者の症状や個々のニーズに合わせた適切なテクニックが重要です。以下に専門的な観点からポイントを挙げます。

1. 評価に基づくテーピングの選択

- 患者の筋力、関節可動域、筋緊張の評価を行い、その情報に基づいてテーピング方法を選択します。例えば、筋力低下には筋活動を促進するサポート、痙縮には筋緊張の低減を狙った弛緩を促進するテーピングが必要です。

2. 貼付方向と効果の理解

- キネシオテーピングは、筋肉の起始部から停止部に向けて貼る場合と、逆方向に貼る場合で効果が異なります。筋力増強を狙う場合は起始から停止、筋緊張の低減を狙う場合は停止から起始に貼るようにします。

3. テンションの適正管理

- テーピングのテンション(伸張率)は治療効果に大きく影響します。一般的には10-15%のテンションが標準で、筋力促進には高めのテンション、循環促進や痛み軽減には低めのテンションを使用します。過度なテンションは皮膚刺激やテーピングの効果を減少させるため、注意が必要です。

4. 皮膚の状態確認

- テープを貼る前に、皮膚に炎症やかぶれ、傷がないかを確認します。皮膚が弱い患者やアレルギー体質の患者の場合、テープが皮膚刺激を引き起こすことがあるため、初めての貼付時にはパッチテストを実施すると良いでしょう。

5. 皮膚の準備

- 患者の皮膚を清潔に保ち、油分や汗を取り除きます。体毛が多い場合は、剃毛することでテープの粘着力が向上し、剥がれにくくなります。これにより、テープが運動中に剥がれるリスクを低減できます。

6. テープの貼付角度と解剖学的配置

- 筋肉や関節の形状に合わせて、テーピングを適切な角度で貼付します。例えば、肩関節の安定化を図る場合は、肩甲骨の動きに沿ってテープを貼ることでサポート効果が最大化されます。解剖学的な配置に従った貼付が、効果的な筋肉サポートや痛みの軽減を促します。

7. 機能的テーピングの使用

- キネシオテーピングは、静的なサポートではなく機能的なサポートを提供します。テープを貼る際は、関節や筋肉が動くことを前提に貼り、可動域を妨げないように注意します。これにより、患者の自然な動きをサポートしながら、筋肉や関節を補助します。

8. 歩行や姿勢改善への応用

- 脳卒中患者の歩行や姿勢改善に対して、キネシオテープは下肢筋群や体幹へのアプローチとして有効です。例えば、足底屈筋群に対してテーピングを行うことで、歩行中の足部の安定性や筋力強化を促進します。歩行パターンの改善を目指す際は、関節の可動域や筋バランスに注意を払います。

9. 循環促進と浮腫管理

- 脳卒中後の浮腫管理やリンパの流れの促進には、キネシオテープのリンパテーピング技術が有効です。テープを軽く引っ張りながら、皮膚に波打つような形で貼付することで、リンパ液の流れを促し、浮腫の軽減に寄与します。特に、麻痺側の手足に浮腫が発生しやすい場合に有効です。

10. 患者教育とセルフケアの推奨

- 新人療法士がテーピングを実施する際は、患者にもセルフケアとして自宅でのテープ貼付の方法を指導することが大切です。患者自身がテーピングを貼り直せるようにすることで、リハビリの継続性が高まり、テーピングの効果を最大限に引き出すことができます。セルフケアにあたっては、貼付位置やテンションのかけ方を具体的に説明します。

まとめ

新人療法士がキネシオテーピングを用いて脳卒中患者をトレーニングする際には、適切な評価とテープの貼付手法を理解することが重要です。効果的なテンション管理や正しい解剖学的配置に基づいてテーピングを行い、患者の筋肉機能や関節の動きをサポートすることで、リハビリ効果を最大限に引き出すことが可能です。また、患者への教育やセルフケアの推奨もリハビリの成功につながります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)