【2024年最新版】筋紡錘の役割と特性を徹底解説!長さ・位置・速度の感知をリハビリに活かそう!

論文を読む前に

田中先生(リハビリテーション医): 「石川さん、今日は筋紡錘の速度感受性と位置感受性についてお話ししましょう。これらはリハビリテーションにおいて非常に重要な要素です。まず、筋紡錘について理解しておく必要があります。」

石川さん(新人療法士): 「筋紡錘は筋肉の中に存在して、筋肉の伸びや収縮を感知するセンサーですね。」

田中先生: 「その通りです。筋紡錘は特に二つの感受性を持っています。ひとつは速度感受性、もうひとつは位置感受性です。これらは筋肉の動きや体の位置を把握するために非常に重要です。」

筋紡錘の速度感受性

田中先生: 「まずは速度感受性について説明します。筋紡錘は筋肉が伸びる速度を感知する能力を持っており、これにより反射的な筋肉の収縮を調節します。例えば、急な動きや不意の負荷に対して反応する際に重要です。この反応が適切でないと、筋肉の過緊張や怪我のリスクが高まります。」

石川さん: 「なるほど、特に急な動作をするリハビリテーションでは、この感受性を考慮する必要がありますね。」

筋紡錘の位置感受性

田中先生:「次に、位置感受性についてです。筋紡錘は筋肉の長さや位置も感知します。これは関節の動きや姿勢の維持に不可欠です。リハビリでは、患者さんが特定の姿勢を維持できるようにするために、位置感受性を活用することが重要です。」

石川さん: 「筋紡錘の感受性を理解することで、どうリハビリに応用できますか?」

リハビリテーションへの具体的な応用ポイント

田中先生:「具体的なリハビリテーションへの応用ポイントをいくつか挙げてみましょう。」

動作の速度を調整する

- 患者に対して動作を行う際、ゆっくりとした動きから始め、徐々に速度を上げることで、筋紡錘の速度感受性を活用し、筋肉の反応を高めるトレーニングを行う。

バランス訓練

- 片足立ちや不安定な面でのバランス訓練を行うことで、位置感受性を意識的に鍛える。患者がバランスを崩しそうなときに、筋紡錘が速やかに反応し、適切に姿勢を修正できるようになる。

動的ストレッチ

- 機能的な動きの中でのストレッチを行うことで、筋紡錘の速度感受性と位置感受性の両方を刺激する。特に、ジャンプやランジなどの動作を取り入れると良い。

触覚フィードバック

- 患者に手や器具を使って筋肉の位置を意識させるために、触覚刺激を加えることが有効。これにより、筋紡錘が位置感受性を高めることができる。

反射的な動作を促進する

- 急激な動作に対する反応を鍛えるために、予測不可能な環境でのトレーニングを行う。例えば、動きに合わせて突然の指示を出すことで、筋紡錘が速やかに反応できるようになる。

石川さん: 「なるほど、筋紡錘の特性を理解することで、患者のリハビリをより効果的に進められるのですね。具体的なポイントが明確になりました!」

田中先生:「その通りです。筋紡錘の働きを意識したトレーニングは、患者の運動機能を向上させるだけでなく、怪我の予防にもつながります。今後のリハビリにぜひ取り入れていきましょう。」

まとめ

田中先生が話した内容から、石川さんは筋紡錘の速度感受性と位置感受性がリハビリに与える影響について深く理解し、具体的な介入方法を学びました。これらの知識は、今後の臨床において大いに役立つでしょう。

論文内容

カテゴリー

タイトル

●健常者と障害者における筋紡錘の役割

●原著はMuscle spindle function in healthy and diseased muscleこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●患者治療をする際に、筋紡錘・腱紡錘はじめ基礎から患者を理解していく事は、例えば同じストレッチでもどの部分に介入すべきなのか治療ターゲットを最適にするために重要である。今回は、筋紡錘について学びたいと思い本論文に至った。

内 容

背景

●このレビューは、筋紡錘の発達と機能および病理学的条件下で特にさまざまな形態の筋ジストロフィーで観察された変化をまとめたものです。

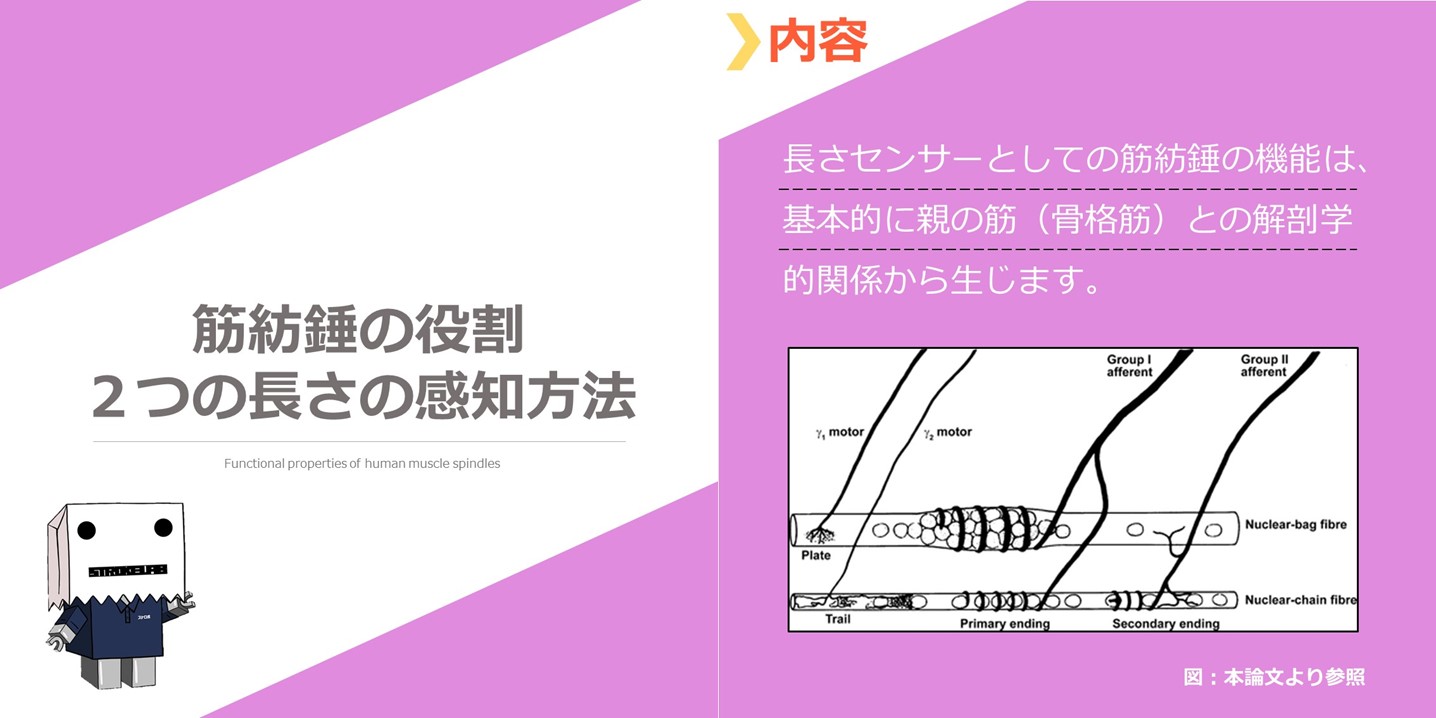

●ほとんど全ての筋には筋紡錘が含まれています。 この繊細な感覚受容体は個々の筋の長さの変化とストレッチ速度について中枢神経系(CNS)に情報提供します。 この情報を使用して、CNSは、運動制御、姿勢の維持、および安定した歩行の要件である、空間内の四肢の位置と動きを計算します。

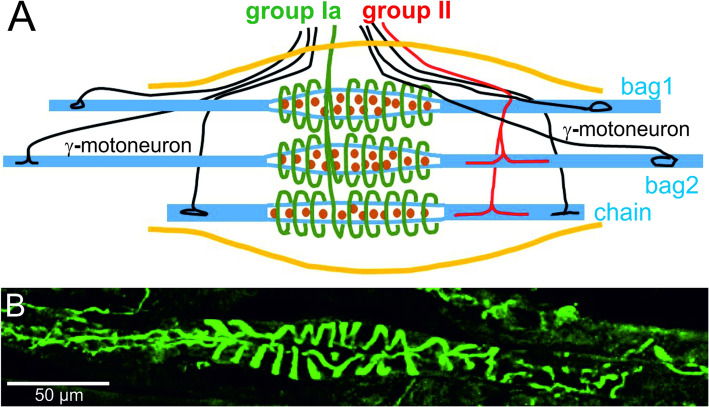

図参照:Muscle spindle function in healthy and diseased muscle

●多くの神経筋疾患は筋紡錘機能に影響を及ぼし、患者の不安定な歩行、転倒および運動失調行動の一因となります。それにもかかわらず、筋紡錘は通常、筋機能検査と分析の間および神経筋疾患の治療戦略を設計するときに無視されます。

●一般的な筋骨格系と同様に、固有受容感覚のさまざまな要素は加齢中に低下します。これらの変化は、高齢者に見られる頻繁な転倒や運動制御の問題の一因となる可能性があります。構造レベルでは、高齢者の筋紡錘は紡錘内線維が少なく、被膜の厚さが増しており、いくつかの紡錘は除神経の兆候を示しています。

●固有受容システムは加齢とともに重要な構造的および機能的変化を起こし、その変化は高齢者や動物の固有受容機能の段階的な低下と一致しています。

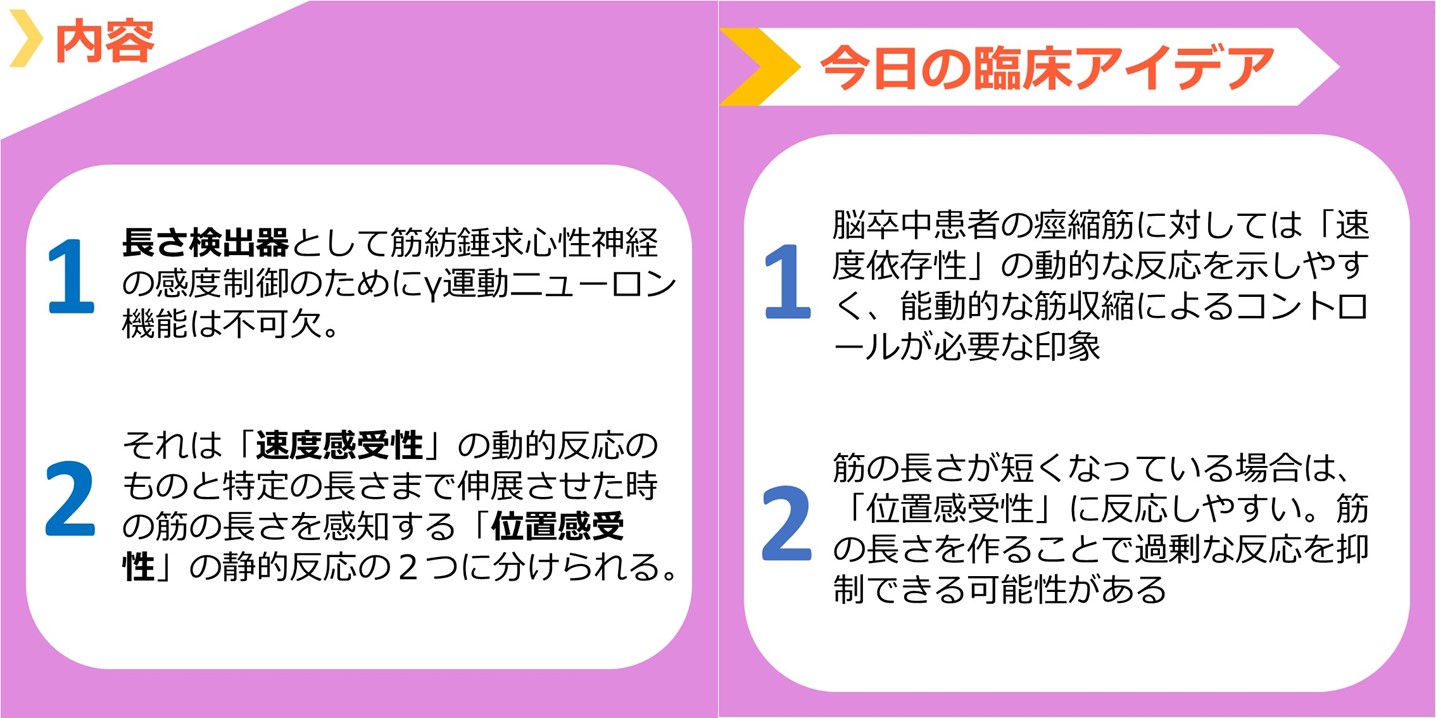

●長さ検出器として筋紡錘求心性神経の感度制御のためにγ運動ニューロン機能は不可欠です。それは「速度感受性」の動的反応のものと特定の長さまで伸展させた時の筋の長さを感知する「位置感受性」の静的反応の2つに分けられます。

筋紡錘機能と固有受容感覚を改善するための治療戦略

●固有受容感覚トレーニングは、運動機能障害を改善するための重要な運動療法であり、多くの神経筋障害および加齢に伴う固有受容感覚の低下における運動制御機能障害を大幅に改善することができます。

●特定の固有受容感覚性トレーニングは、バランス制御、運動学習、歩行パラメータを改善することができます。顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー患者とパーキンソン病患者の運動制御能の低下を軽減するために、リハビリテーション中に振動刺激ベースの固有受容感覚トレーニングがうまく使用されています。

●振動刺激ベースの固有受容感覚トレーニングは筋ジストロフィー患者の運動能力の段階的な機能低下の影響を遅くします。筋紡錘求心性発火は心理的状況によって変化するため、心理的状況と振動刺激を利用して固有受容感覚を高めることは有用なトレーニングです。

●筋ジストロフィー患者の治療戦略には、適切な運動制御と安定した歩行と姿勢を維持するために、収縮筋力の強化、筋紡錘の保存、固有受容感覚の感作に加えて含める必要があります。

「筋紡錘の役割」:明日への臨床アイデア

●筋を動かさないでいるとクロスブリッジが強固となり、筋がそこから短くなると受動的張力が低下して筋紡錘は緩み発射頻度が低下する。筋収縮により受動的な張力が適切に保たれると発射頻度は保たれる。静的だけでなく動的に筋をコンディショニングすることが筋紡錘の機能維持に重要と考えられる。

●脳卒中患者では痙縮筋の「速度依存性」の動的反応を示しやすく、随意的なコントロール能が必要な印象です。筋の長さが短くなっている場合は、「位置感受性」の繊維も反応しやすくなっている可能性があり、筋の長さを作ることで過剰な反応を抑制できる可能性があります。

併せて読みたい【筋紡錘・腱紡錘】関連記事はこちら

●vol.318:筋紡錘の加齢変化 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

●vol.319:腱紡錘・関節受容器の加齢 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

●vol.185:非荷重と筋紡錘の関係性 脳卒中/脳梗塞のリハビリ論文サマリー

明日への臨床アイデア

筋紡錘の長さセンサーに感覚刺激を効果的に与えるためには、徒手的なアプローチで筋肉の伸展や収縮を意識的に促す必要があります。以下に具体的な触り方やアプローチ方法を示します。

1. 筋肉の伸展を促す手法

a. ストレッチング

- 手法: まず、対象となる筋肉を十分に温めた後、ゆっくりと筋肉を伸ばします。筋肉の伸び具合を感じることができる位置で保持します。

- ポイント: ストレッチは急激に行わず、20〜30秒間保持することで筋紡錘の伸展反応を引き出します。最大のストレッチポジションで筋肉を静止させることで、筋紡錘に対する感覚刺激が高まります。

b. 受動的なストレッチ

- 手法: 患者に力を入れさせず、セラピストが手を使って筋肉を静かに引き伸ばします。

- ポイント: 皮膚や筋肉に対して過度な力を加えず、穏やかに伸ばすことが重要です。この際、筋肉がどのように反応するか観察し、適切なストレッチ感を与えることが必要です。

2. 筋肉の収縮を促す手法

a. アイソメトリック収縮

- 手法: 患者に特定の筋肉を収縮させ、その状態を数秒間保持させます。セラピストはその筋肉を押し返すように手を置きます。

- ポイント: この過程で筋紡錘が収縮状態を感知し、感覚刺激が入ります。収縮の際には、力の入れ具合を調整し、筋肉が完全に緊張している状態を作り出します。

b. 動的な収縮

- 手法: 筋肉を収縮させながら、関節の可動域を意識した動きを行わせます。

- ポイント: 徐々に動きのスピードを上げたり、方向を変えたりすることで、筋紡錘が様々な動きに反応しやすくなります。

3. タッチや圧刺激を加える方法

a. 圧迫刺激

- 手法: 筋肉やその周辺を一定の圧力で押すことで、筋紡錘の反応を促します。

- ポイント: 指先や手のひらを使って、圧迫する方向や強さを変えながら行うことで、筋紡錘に対する刺激が多様化します。

b. さわる・なでる

- 手法: 軽くなでるように触れることで、筋紡錘に感覚刺激を与えることも効果的です。特に皮膚受容器を介して筋紡錘の反応を誘発することができます。

- ポイント: さわる際の動きのリズムや強さを変え、患者がどのように感じるかを確認しながら調整します。

筋紡錘の反応を引き出すために必要な圧力や刺激の強度については、具体的な数値を提示することは難しいですが、以下のポイントを考慮し、アプローチすることが有効です。

1. 圧力の範囲

- 軽度の圧力: 0.5〜1.0 kgf(キログラムフォース)程度の圧力が一般的に推奨されます。これにより、皮膚や筋肉への負担を軽減しつつ、筋紡錘に対する感覚刺激を与えることが可能です。

- 中程度の圧力: 1.0〜2.0 kgfを適用することで、筋紡錘がより強く反応し、感覚刺激の強度が増す場合があります。ただし、患者の状態に応じて調整が必要です。

2. 触り方の工夫

- 均一に圧をかける: 指や手のひらを使い、筋肉の表面に均等に圧力をかけることで、筋紡錘を効果的に刺激します。

- リズミカルに刺激する: 一定のリズムで圧をかけたり、緩めたりすることで、筋紡錘の反応を促進させることができます。

3. 部位の選定

- 特定の筋肉群を意識する: 例えば、大腿四頭筋やハムストリングスのように、筋紡錘が豊富に分布している部位を選ぶことが重要です。

4. 患者のフィードバック

- 患者の感覚を確認する: 施術中に患者に圧力や刺激の感じ方を聞きながら、適切な圧力に調整していくことが重要です。患者によって感受性が異なるため、個々の反応を観察しながら進めることが求められます。

5. 関連する要素

- 筋肉の緊張状態: 施術を行う際には、筋肉の緊張や状態を把握しておくことも重要です。リラックスした状態でのアプローチが、筋紡錘の反応をより引き出すことにつながります。

筋紡錘に関する解剖・生理学・脳科学的知識

1. 解剖学的位置

筋紡錘は、筋肉の中に存在する特殊な感覚受容器であり、主に骨格筋内に分布しています。筋肉のほぼ中央部分に位置し、筋線維の間に並んでいます。

2. 構造

筋紡錘は、細長い形状を持ち、内部には数本の特殊な筋線維(感覚筋線維)と、筋膜で包まれた周囲の結合組織から構成されています。これらの筋線維は、感覚神経(Ia線維およびII線維)が周囲に巻きついています。

3. 感覚神経の役割

筋紡錘には、主に2種類の感覚神経が存在します。Ia線維は、筋肉の伸張速度に敏感で、筋肉の長さの変化に応じて迅速に情報を送ります。II線維は、筋肉の長さに対する持続的な情報を提供します。

4. 機能的役割

筋紡錘は、筋肉の伸張や収縮に関する情報を中枢神経系に伝達し、運動制御に重要な役割を果たしています。これにより、姿勢の保持や運動の調整が行われます。

5. 反射機能

筋紡錘は、伸張反射の発動に関与しています。筋肉が急激に伸ばされると、筋紡錘が刺激され、即座に反射的に筋肉が収縮します。この反射は、身体のバランスや保護に寄与します。

6. 筋紡錘とγ運動ニューロン

筋紡錘は、筋肉の状態を調整するためにγ運動ニューロンと連携しています。γ運動ニューロンが筋線維を収縮させることで、筋紡錘の感受性が高まり、より細かい調整が可能になります。

7. 筋紡錘の適応

筋紡錘は、運動に応じて適応能力を持ちます。特に、トレーニングや運動習慣に応じて、筋紡錘の感受性が変化し、筋力トレーニングなどによる効果が得られます。

8. 脳との関連

脳科学的な観点から、筋紡錘からの情報は大脳皮質や小脳に送られ、運動の計画や調整に利用されます。特に、運動学習や身体の動きのフィードバックに重要です。

9. 姿勢とバランス

筋紡錘は、姿勢の維持やバランス調整に重要な役割を果たします。筋紡錘からの情報が、体幹や四肢の筋肉の協調を促進し、安定した立位や歩行を実現します。

10. リハビリテーションへの応用

筋紡錘の機能を理解することで、リハビリテーションにおける効果的なアプローチが可能になります。筋紡錘を刺激する手法(例:徒手療法、バランス訓練など)を用いることで、筋肉の協調性や感覚統合を改善することができます。

これらの知識は、筋紡錘の機能や役割を理解し、リハビリテーションや運動療法に活用するための基盤となります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024) パーキンソン病の機能促進:医学書院 (2025)